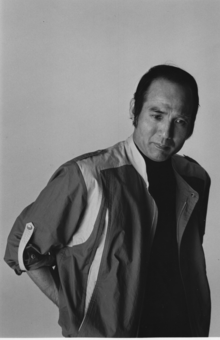

スターを震え上がらせる悪役を目指して研究の日々

運動神経のよかった八名は、その体躯を生かした悪役としてのあり方を研究するようになっていく。

「千歳座は洋画専門の劇場だったから、子どものころからギャング映画をよく見ていたんだ。素養があったのかもな。悪役の演技を見て、自分の中に取り入れていった。人生、何が起こるかわからんなぁ」

一方で、偽らざる気持ちも披瀝する。

「そりゃ高倉健さんや石原裕次郎さんのようなスターになりたかった。でも、わかるんだよ。自分には健さんや裕次郎さんが持つ男の色気や魅力がないってな。その代わり、俺には不気味さがあった。だから悪役の華を見せてやろうって思った」

ハットのかぶり方、たばこの吸い方、コートの襟の立て方……あらゆるしぐさに悪役としてのディテールを追求した。他の悪役がウイスキーを飲む中で、1人だけ牛乳を飲むといった驚くような提案もした。八名のこだわりは、監督の首を縦に振らせるだけの説得力を帯び、着実に現場の信頼を勝ち取っていった。

「こっちも必死だった。悪役のギャラは安い。だからといって、早く死ねばいいってもんじゃない。インパクトを残すことも重要なんだ。例えば、当時の東映には“危険手当”といって、冬に水の中に飛び込むと手当がもらえた。だから、『今日は水があるな』なんて思ったもんだ(笑)」

もちろん、ただでは死なない。

「殺されるシーンはフィルムを数秒くれる。撃たれて水の中に落ちると、俺は口の中に含んだ血糊を噛んで、血をゆっくりと吐きながら苦しみ悶える顔をする。セリフなんかなくたって役者はできる。数秒の中で、いかに死にざまを見せられるかなんだ」

1960~'70年代に絶大な人気を誇った『網走番外地』シリーズ、『不良番長』シリーズで八名と何度も共演した俳優の谷隼人は、「八名さんはスターが立つ悪役」と証言する。

「悪役は殺されにいくのではなく、殺しにいくという気概がないといけません。鶴田浩二さん、高倉健さん、梅宮辰夫さんなど錚々たるスターが悪役として八名さんを好んだのは、そういった殺しにいくという目を持っていた方だからですよ」(谷)

八名は、取材の中で何度も、「殺される役であっても、一緒に仕事をしたいと思われるような役者にならないとダメだ」と口にした。

「鶴田のおやじさんから、『ドスを抜いたとき、客に竹光だと思われたら終わりだ』と言われた。本物には重さがある。怖さがある。これは芝居じゃないんだと思わせないといけないってな。敵が殺しにきたんだから、主演もガタガタと震える。その怖さを俺が描けなきゃいけない。スターを震えさせることができない悪役には価値なんかないと教えられた」

再び、谷が確言する。

「八名さんの悪役は、弱いやつをいじめているように見えないんです。強い主役に立ち向かう悪役。その悪役をスターが倒すから、スターも弱い者いじめに映らない。悪役だけれど、映画作りにおいて絶対的な理解者であり協力者だった」(谷)

いつしか、八名の名はクレジットでも大きく載るまでになった。宿泊部屋も、大部屋から個室に待遇が変わった。観衆は、八名の顔を見て、「怖いやつが出てきたな」と思うようになった。そして、予期せぬ出会いも……。

「自宅に人が訪ねてきて、ドアを開けると60歳くらいの女性が立っていた。30年近くも会っていないのに、すぐに生母だとわかった。泣いていたよ」

それから数か月ほど、生母は八名の家を訪ねるようになったという。

「『これからどういうことをしていきたいか』と聞いたら、『どこかの湯治場でゆっくりしながら原稿を書きたい』と言うから、『決まったら教えてね』と話した。これが最後の会話だった」

5〜6年後、長野県の鹿教湯温泉の保健所から「亡くなった」と連絡があった。肝臓がんだった。

「迎えにいくと、すでに骨になっていた。引き取ったものの、どうしていいかわからず、ロケ先の旅館の押し入れに隠して、従業員が毎朝持ってきてくれるお茶をお骨の前に置いて、『行ってくるぞ』と手を合わせていた」

悪役として殺された後、部屋に戻り亡き母に手を合わせる。そんな日々が1週間ほど続いた。「あんなに苦しいことはなかった」。鬼の目に涙が浮かんでいたような気がした。