絵の魅力で読ませる絵本が描きたい!絵描きの父、ミシンで家計を支えた母、そんな2人のわきで大好きないたずら描きを続けた少女は、やがて著作150冊超、100万部超のベストセラーを連発する人気絵本作家となった。父母や息子の死も乗り越えて描き続けたパイオニアの人生に迫る。

◇ ◇ ◇

絵の具をパレットの上で溶くと、イーゼルに立てかけた大きなキャンバスに向かって、父は一心不乱に絵筆を動かした。そのときアトリエに漂う色とりどりの油絵の具の溶き油の香りが茅子は好きだった。

その隣で母は型紙に合わせて生地を断ち落とすと、真っ赤なボタンを取り出し、お弟子さんと姿見を見ながら楽しそうにおしゃべりをする。

幼い茅子はそんな2人を見ながら、床に寝そべり紙切れを見つけてはクレヨンで絵を描くのが好きだった。

そのときよく描いていたうさぎが、のちに代表作となる『わたしのワンピース』に登場する三角形のワンピースを着たあのうさぎさん。

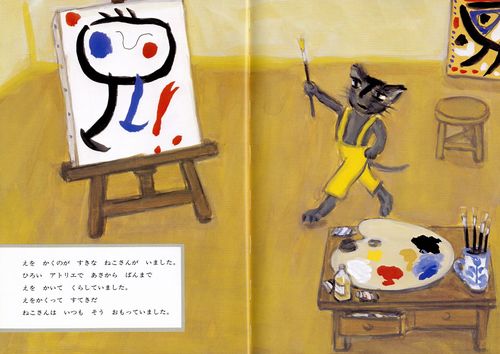

来る日も来る日も絵ばかり描いていた父の姿は『えのすきなねこさん』に出てくる主人公の絵の好きな猫さん。

デビュー作『ボタンのくに』は苦しい家計を洋裁で支えていた母の裁縫箱の中にあるものから生まれた。

茅子の作品の多くは、幼いころから描き続けてきた「いたずら描き」の中から生まれた。

「絵を描くのは大好きでした。あのいたずら描きの延長を、50年ずっと続けてきたのかしら、と思うと、自分でもびっくりします」

まだ文字を知らない感受性の豊かな小さな子どもたちの大きな心に向けて、茅子はずっと絵本を描いてきた。

気がつけば『わたしのワンピース』(こぐま社)は約170万部。『はけたよ はけたよ』(偕成社)は約120万部のベストセラー。このほかにも数多くの絵本を描き続けてきた。

「私の場合は、どうやら絵を描くことが一生の暮らしを支え、私自身のことも支えてくれました」

絵本の神様に愛されて50年。西巻茅子(78)のアトリエは、今も魅力的な「いたずら描き」であふれているに違いない。

◇ ◇ ◇

絵本作家・西巻茅子が生まれたのは、昭和14年4月27日。洋画家の父・山口猛彦と母・フミの次女として東京都世田谷区に生まれる。

「姉と妹は身体が弱かったようですが、私はなんでも食べておとなしく育てやすかったと母から言われたことがありました。よく近所のお宅におつかいを頼まれ上がりこんで、戦前に講談社から出ていた絵本や『のらくろ』などの漫画を読みふけっていました」

そして昭和20年3月の東京大空襲からまもなくして、茅子たちは母方の祖父の家、栃木県の烏山という田舎町に疎開。烏山の祖父の家は、築山があるような広い武家屋敷で、母の妹弟3家族、総勢20人くらいが家族ごとに部屋を分けて住んでいた。

「その庭に生えている杏子の実が美味しくて、いつも落ちてくるのを待っていたと母に言われました。食いしん坊だったんでしょうね」

戦争が終わると母方の祖父の家を出て千葉の農家に引っ越した。

「母の洋裁のお弟子さんの実家の離れにお世話になりました。さつまいもばかり食べていて栄養不足なので、カエルをつかまえ皮をはいで紐に結び、バケツいっぱいのザリガニを釣り、母が大釜に湯を沸かして茹でて食べさせてくれました。田舎暮らしは今思い出しても楽しい思い出ばかりです。1年に満たないほどの田舎暮らしでしたが、私の幼い日の記憶のほとんどが、この千葉での出来事で埋められています」

ぶきっちょな父、お嬢様な母

昭和21年の夏、焼け残っていた世田谷の家に戻ると、茅子は地元の松沢小学校に入学。

すると、まもなく父が戦争から無事に帰ってきた。

「父はぶきっちょで絵しか描けない人でした。母はお嬢様育ちで貧乏絵描きの所に来てから洋裁をしながら、家族5人を食べさせるのに必死でした。“いつかおとうちゃまは、えらい絵描きになる。それまでは自分が働こう”と考えていたのではないでしょうか」

そんな忙しい母の手伝いをさせられたのが3人の娘たちだった。

「買い物を頼まれ、そこが友達の家だと嫌でしたね。ウチはツケばかりでしたから。母方の祖父が、よく燃料屋や酒屋に寄ってツケを払っていってくれたようです。

それでも父は毎日、一生懸命絵を描き続けていました」

ぶきっちょで、毎日絵しか描かなかった父。そんな父の代わりに懸命に働いた母。

そんな父が亡くなり、

「やっと母は解放されたのだ」

と茅子はずっと思っていた。

ところが晩年、80歳を過ぎた母が父について、「私はいい人と、結婚したと思うよ」と言った。そのときの言葉が茅子は今でも忘れられない。

地元の松沢中学に進学した茅子は、

「おてんばだったので何かやりたかった。そこでバレーボール部に入部しました。田んぼを埋め立てて作ったグラウンドなので、みんなでお風呂屋さんから石炭ガラをもらってきて、グラウンドに撒いたのも懐かしい思い出です」

勉強はあまりしなかったものの成績は優秀。進学校として当時有名だった都立駒場高校へ進学する。

「受験雑誌に載るような高校で、予習していないと授業に出られませんでした。女子が多く、まじめすぎる校風になじめませんでしたね」

3年に進級してからは、午後は美大に進学するために、お茶の水にある予備校に通った。

「勉強よりも絵を描くことが好きでしたから。でも絵で食べていくのは父を見ていて大変なのはわかっていましたから、デザインの世界なら仕事にも困らないと思って」

努力のかいあって茅子は、2浪の末に東京芸大の工芸科に合格する。

子どもはみんな芸術家だった!

工芸科でグラフィックデザインを専攻した茅子は、授業に出るかたわら、アルバイトに精を出した。稼いだお金の主な使い道はスキーだった。

「大学1年のとき始めて滑って以来、その魅力の虜になり家具のデザインや時計屋の手書きのポスターを描くなど、割のいい広告のアルバイトを掛け持ちしました」

そうして貯めたお金を持って長野県白馬村へと向かった。

「決してうまくはありませんでしたが、転んで転げ回るのが楽しかった。人に教わるのが嫌いだったので、滑り方はすべて自己流。板は2度折ったことがありましたが、脚は1度も折りませんでしたよ」

当時の仲間に大学卒業後に結婚する西巻良雄もいた。

「同じ工芸科でスキーにもよく一緒に行っていました。社交的でとても楽しい人でした」

と美術の予備校時代から60年以上も親交のある桜内邦子さんは話す。

就職も平凡社に決まり、グラフィックデザイナーとして、茅子は新しい一歩を踏み出そうとしていた。

「ところが新人は3人もいらないから2人でいい」

と言われ突然、就職先を失う。しかし茅子は、めげなかった。

「実は大学を卒業するころ、私はグラフィックデザインという仕事に疑問を感じていました。他人の依頼でものを作るということが、わがままに生きてきた私を不安にさせたのだと思います。当時アルバイトがたくさんあって、会社に勤めるよりも収入を得ることができましたから、ある意味ほっとしました」

雑誌にカットを描いたりレイアウトをする一方で、茅子は何か定期的な仕事で安定した収入を得たいと考えた。

「小さかったころ、父がアトリエで子どもたちに絵を教えていたのを思い出し、私もやってみようと軽い気持ちで始めました」

これが、茅子が絵本を描く「原点」となる子どもたちとの出会いだった。

その当時、結婚して松原の実家から近い下高井戸に住んでいた茅子は赤堤の幼稚園にかけ合って土曜日の午後、ホールの一室を借り「子どものアトリエ」を始めることになる。幼稚園でチラシを配るとさっそく10数人の子どもたちがやってきた。

茅子が、「なんでも好きなものを描いてね」と言うと、子どもたちは嬉々として描き始めた。すると生き生きとした絵が次々にできあがる。

「3枚も4枚も、一気に描いてしまう子もいれば、ゆっくりひと筆ずつキレイな模様を描く子もいる。テレビのアニメの主人公、ゾウやキリンを描く子もいる」

次の週までに、それぞれの絵の裏に親へのメッセージを書く。ほとんど褒め言葉ばかり。こんな素敵なアルバイトがあってもいいのか、と茅子は思った。

そして何よりも茅子を驚かせたのは、子どもたちの描く絵の素晴らしさだった。

「どの絵も当時、美術館やデパートで展覧会をしているフランスの近代絵画に劣らない“本物の表現”ばかり。ひとりひとりが自分の心にあるものを迷わず表に出している。

子どもはみな、芸術家だったんです」

人間はみな、素晴らしい絵が描けるではないか。それなのになぜ、大人になると描けなくなるのか。どうして幼い子どもができる生き生きとした表現を私たちは失ってしまうのか。茅子は不思議でならなかった。

私も絵本を描いて売り込みたい

信じられないかもしれないが、当時の日本には数えるほどしか絵本はなかった。たまに見かけても民話に挿絵をつけたものか、幼い子ども向けの童話に挿絵を大きく描いたものばかり。

「そんな中で長新太の『いそっぷのおはなし』と、田島征三の『ふるやのもり』の2冊の絵はまるで、アトリエの子どもたちが描いた絵のようで新鮮でした。こういう絵を描いていいのなら、私も絵本を描きたいと思いましたが、絵本の出版社はどこも知りません。いずれ売り込みに行こうと考え、版画なら同じ絵が何枚も刷れるので、リトグラフ(石版画)を始めました」

銀座にあった版画工房に通いだした茅子は、子どもたちのように、思い切り描いてみると、自分でも思いがけない面白い絵ができあがった。

そんな茅子の作品を見て、日本版画協会展に出品するように工房の先生にすすめられた。5点作って出品してみるといきなり「奨励賞」を、翌年には「新人賞」を受賞する。

しかも子どもたちにも負けない元気な絵に注目したのは、版画協会の人ばかりではなかった。1967年5月、茅子のもとに、絵本の出版社「こぐま社」から1通の手紙が届いたのである。

「売り込みをする前に出版社から“絵本を描かないか”と連絡が来て、私は喜び勇んで出かけました」

「こぐま社」はこのとき創立2年目で、日本の子どもたちのために新しい絵本を出そうという情熱にあふれた人たちが集まっていた。

「なんでもいいから好きなテーマで絵を描いて持ってきなさい」

と言われた茅子は、母がよく使っていた洋裁箱の中のものたちを登場させた絵を何枚か描いた。何回か足を運び、話し合っているうちに著者の中村成夫さんがストーリーをまとめてできあがったのが初めての絵本『ボタンのくに』である。

「本屋さんに自分の本が並んでいるところを見たかったけれど、堂々と見るのが恥ずかしかった。でも今改めて見ると計算して描いていないよさがあちこちにあって、とても魅力的。この本を長年売り続けてきたこぐま社には、とても感謝しています」

“図書館にいつもない絵本”

茅子には、大きな夢があった。民話や童話に絵をつけるだけの絵本ではなく、絵が素敵だからページをめくりたくなるような「絵で語る絵本」を作りたかったのである。

それはまだ誰も作ったことのない挑戦だった。

「私はものを考えるときクロッキーノートを開いていたずら描きをしながら考え事をする癖があります。そのノートに『三角形の服を着たうさぎの絵』があったんです」

これだと思った茅子は、その絵を見ながら、無心に手を動かした。

「私は三角形の服を着たうさぎが、次々と服の模様を変えるストーリーを考え、それをこぐま社に持ち込みました」

ところが、このストーリーを誰も褒めてはくれなかった。

「それどころか、花畑を散歩するだけでどうして花模様になるのかわからないからもう1ページ入れて理由を説明する必要があると言われ、絶対イヤだと思い相当、頑張って自分の考えを押し通しました」

どこにもない、新しい発想の絵本を作った。

そんな自信にあふれた『わたしのワンピース』だったが、発売当初は誰にもそんなふうに評価されることはなかった。現在、こぐま社の担当編集者である関谷裕子さんは、こう語る。

「実は入社したてのころ、正直私にもよさがわかりませんでした。ところが結婚して2人目の子どもに読んであげると『くさのみって とっても いいにおい』のところで子どもが私から本を奪い取って顔を埋め“いい匂い”と言ったんです。その姿を見て、先生の意図する意味が初めてわかりました」

これが絵の魅力で読ませる絵本というわけか。

やがて発売して5、6年がたったころ、朝日新聞の子どもの本の紹介コラムに「図書館にいつもない本」として紹介されると、『わたしのワンピース』は売れ始めた。

やがて10年が過ぎるころにはベストセラーとなり、西巻茅子の代表作と呼ばれるようになる。

「大人には理解できないけど子どもたちが自分で選んでくれた。こんなにうれしいことはなく、思わず“ヤッター”と叫んでしまいました」

この後も『ちいさな きいろい かさ』(金の星社)で、第18回産経児童出版文化賞を受賞。さらに、『はけたよ はけたよ』(偕成社)が大ヒット。’70年代になって多くの出版社が絵本を手がけるようになると、茅子は一躍、人気絵本作家として依頼が殺到するようになった。

その矢先、茅子は子どもを授かったことを知る。

海のそばで子どもたちを育てたい

昭和46年に長男・紺、その翌年、長女・かなが生まれる。

人気絵本作家となった茅子のもとには週に1度のペースで仕事を依頼する電話がかかってきたが、「赤ん坊が2人もいるから、新しい仕事はできません」と言って断った。

「あのとき、依頼の来るままに仕事をしていたら、私はとっくに潰れていたでしょう。ちょうどいいときに生まれてきた子どもたちに感謝しています」

寝る前に、子どもたちに絵本を読むのも、茅子にとってはかけがえのない日課となった。

「2人の好きな本をそれぞれ1冊ずつと私の読みたい本を1冊。毎晩、布団の中で読んであげました」

自分の子どもに読むことで、茅子は絵本の見方も大きく変わったという。

「子どもは字が読めないぶん隅から隅まで絵にじっくり目を通して、描かれているものの奥にある描いた人の心まで読み取ることができるんです。ところが文字が読めるようになると、人はたちまち絵でコミュニケーションする力がなくなってしまいます」

だから講演会などに呼ばれると、子どもに早く文字を教えようとする親たちに、

「まだ文字を知らない幼児のころこそ、心を豊かに育てる大切な時期ですよ」

と話しているという。

長男が5つになったころ、茅子は思い立って神奈川県葉山町に引っ越す決心をする。

「海は、泳ぐのも眺めるのも好きでした。初めて見た海が小学校5年生の夏休みに日曜学校で行った葉山の森戸海岸の海。あのとき見た夕焼けの美しさが忘れられず、海のそばで子どもを育てたいと思ったんです」

夫・良雄と別れた茅子は、2人の子どもを連れてできたばかりの新築マンションに移り住んだ。おはぎという名のオス猫を飼ったのも、このころだった。

「おはぎ、きなこ、そして、むぎ……猫との暮らしは去年まで40年も続きました」

茅子にとって猫との暮らしはなくてはならないもの。大切な絵のモチーフでもあった。

「むぎが亡くなった今も、爪研ぎが捨てられませんね」

葉山に越して地元に暮らす作家や編集者、音楽家との交流も忘れることができない。

「お花見、花火大会、お月見、そして忘年会。何かと理由をつけては集まり、飲んだり食べたり。みなさんのおかげで、葉山での生活を楽しむことができました」

そんな茅子のことを『葉山日記』の著者で、元マガジンハウスで編集の仕事をしてきた吉田仁さんは、

「とにかくいないと寂しい人。酔っ払って陽気になって歌って踊る姿が印象的でした」

海と山に囲まれた葉山での暮らしは楽しい思い出ばかりだったが、長男の紺が中学に上がるころ、ある問題が持ち上がった。

「紺が小学3年、4年生のころから次第に不登校になり、中学に上がってからはほとんど学校に行きませんでした。家にこもって、コンピューターをいじったり本ばかり読んでいました」

しかし、中学を卒業するころから勉強を始め17歳のとき「大学入学資格検定」に合格。テキサスA&M大学の日本校に入学する。

「福島県郡山にある日本校で目覚めたようによく勉強して20歳のときアメリカの本校へ進学しました。ところが2年後にうつ病と診断され、日本に帰されてしまいました」

23歳で帰国した長男の紺は、その後29歳のときに亡くなる。脳を開けてみると、小学校のとき頭を打ち、そのときできた傷がもとで脳に細菌が入り、それが原因で亡くなったことがわかった。

「うつ病なんかじゃなく、頭を打ったことが原因だったと知り愕然としました。帰国して都内でひとり暮らしをするまでに回復していましたから」

愛する息子の突然の死。強い絆で結ばれていた母と子だけに、その悲しみは言葉では言い表せないほどだった。

60年来の友人である桜内邦子さんは、当時の茅子についてこう語る。

「ご主人と別れてカラッとしていた茅ちゃんが、紺君を失ってから、ずいぶんと人間が柔らかくなりました。一緒に朝までお酒を飲んだ日のことが思い出されますね」

そうした苦しみを経験しながらも、茅子は休むことなく絵本を描き続けた。

父と自分を投影した絵が好きな猫

今まで150冊以上の絵本を描いてきた茅子だが、その中でひときわ愛着をもっている作品が『えのすきなねこさん』である。

「父が76歳で亡くなりアトリエを壊すというので、父が使っていた大きなイーゼルや絵の具箱、パレットなどを居間に置いて、毎日眺めているうちに描きたくなって描いた作品なので、とても愛着があります。毎日毎日、何の足しにもならない絵を描いているねこさんは父の姿でもあり、同じ道を歩んできた私の姿でもあるんです」

それだけにねこさんが、絵本の中でどんな絵を描くのか、ずいぶんと頭を悩ませたという。

「父が描いていた油絵の風景画を描くわけにはいきません。そこで思いついたのが、大好きだったスペインの画家ミロです。ところがミロの画集を見ながら模写を始めたもののうまくいきません。

そこでねこさんを“ミロに似たような絵を描く絵描き”という設定に変えたところ、1度も失敗することなく、どれも楽しく描けました。この絵本は3万部しか売れていませんが、大人のファンが多い作品です」

この作品で茅子は、第18回講談社出版文化賞絵本賞を受賞。ミロを模して描いた“ねこさんの絵”は、今も大のお気に入りだという。

そんな茅子の絵の才能を引き継いでいるのが、茅子の長女・かなだという。

「子どものころから抜群に絵がうまく、手作りの小さな絵本を作っていました。ギャラリーなどに勤めながら絵本も出版しています」

今では鎌倉に家を建てて暮らす茅子とひとつ屋根の下で暮らす娘のかなは母についてこう語る。

「去年飼っていた猫が亡くなり、初めて母と北海道を旅行しました。軽い脳梗塞を2度経験してから、母はとても穏やかになりました。今年50周年を迎え、初めてのエッセイ集『子どものアトリエ』を出版して、本人としてはもう、ひと区切りついたと思っているようです」

近ごろは「引退」を口にすることも多くなったというが、こぐま社の担当編集である関谷裕子さんは、

「『子どものアトリエ』のお仕事で、“はじめて私の編集者になったわね”と言っていただいたので、次回は絵本でぜひ言っていただけたらと思っています。お元気なのでまだまだ描いてほしいですね」

◇ ◇ ◇

家を出て本覚寺を抜け若宮大路を渡ると鎌倉の小町通りはすぐ目の前。夏の夕暮れ、茅子は水が打たれた小径を急いだ。

「息子の紺を亡くす少し前からですから、もう17~18年になるかしら」

今では毎週決まって1、2回夕方に小料理屋「よしろう」の暖簾をくぐり、気のおけない仲間たちとひとときを過ごす。

「いらっしゃる日は、何か好みのものはないか、市場に行っても気になりますね」

いつも着物で迎えてくれる女将の姫田あかねさんは言う。

父と母、そして最愛の息子を見送りながらも、ひたすら絵本を描き続けてきた。

──あと何作描けるだろうか。

ふとそんなことを考える自分がおかしくて茅子は笑った。

「もう1杯だけ、いいでしょ。あかねさん」

「あと1杯だけですよ」

季節の魚・たかべが焼けるのが待ちきれず、いい匂いを肴に茅子は焼酎を飲んだ。

(取材・文/島右近)