昨年4月──。27時間の間に、震度7の大地震に2度も見舞われた熊本県。被害の大きかった益城町、西原村、南阿蘇村は当時、そして1年後も大きく報道された。一方で、すぐ近くにありながら発災当初からあまり報じられなかった3つの小さな町がある。甲佐、嘉島、御船という3つの町が2度目の夏をどう迎えたのか気になって、歩いてみた。〈後編〉

◇ ◇ ◇

「恐竜と高原のまち」御船町は、前編でルポした嘉島町の東南方向に広がる。

世界中から集められた恐竜の骨格や化石のクリーニングなどのバックヤードが見られる恐竜博物館が人気だ。人口1万7000人強のこの町も、昨年の熊本地震で大きな被害を受けた。前震で震度5弱、本震で震度6弱、度重なる余震で多くの人的・建物被害が発生した。現在も約800世帯が仮設住宅で暮らしている。

この町のいちばん南に位置する水越地区ではこんな問題が起きていた。

地震で山から落ちてきた高さ3.2メートル、周囲12メートルの巨石が地区の作業道を塞いでしまったのだ。人の手ではとても動かせる大きさではないし、私道なので行政も対処できない。住民たちは途方に暮れた。

道を塞ぐ巨石をまさかの発想で

そんな折、「巨石をネットオークションに出して売ろう」とユニークなアイデアを提案したのが『ふるさと発・復興志民会議』議長の河井昌猛さんだ。

「10月初旬に巨石を見に行ったんですが、見た瞬間、こんな真っ白なきれいな石なら、世界的な金持ちが買ってくれるかもしれないと思ったんですよね。なんの根拠もないんですが(笑)」(河井さん)

石の対処について、河井さんに相談を持ちかけたのは、『水越地域活性化協議会』の山下陽子さんだが、当初は、その提案に驚いたという。

「私たちはネットもできないし、どうしたらいいかわからない。でも、お金がかからないことで石を撤去できる可能性があるなら、やってみたいと話がまとまりました」

御船の伝説になぞらえて、巨石は「風神石(かざかみいし)」と名づけられた。オークションの締め切り1時間前にはまだ10円という値しかついていなかった。それがネットのニュースで話題になったこともあり、1000円、2000円と上がっていき、最後は2400円で熊本県内の人が落札。除去する費用は落札者に負担してもらう条件付きだったが、そこから県民たちの思いやりの輪が広がっていく──。

落札者の知り合いが重機を出してくれたが、巨大すぎて粉砕できないとわかると、今度は県内のダイナマイト業者が発破作業を申し出てくれた。

そして、今年5月1日に無事、粉砕。県内外からも寄付が相次いだという。

「私自身もオークションは初めてだったけど、いろいろな人と連携しながら巨石が除去できたときはうれしかったし、その間、ずっと楽しかったですね。自分自身も楽しめるのか、地域の人に喜んでもらえるのか、そこからさらに何かが生まれるのか。復興支援を考えるうえで重要な3つの要件を満たしたのが今回の件でした」(河井さん)

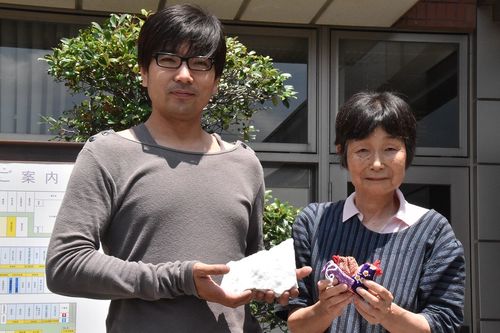

巨石は粉砕されただけではない。小さくなった風神石をネットで販売。さらに地元の女性たちが端ぎれで巾着袋を作り、その中に入れて売り出した。売上金は全額、水越地域の復興支援に使われる。さらにこの石は、今年度のふるさと納税の返礼品としても使われることになった。

大理石と石灰岩の中間という性質の石で特別な価値はないが、真っ白なきれいな石には、たくさんの人たちの気持ちがこもっている。

「関心をもってくれる人がいるとわかると、考え方が明るくなる」

御船の復興に尽力している河井さんは大阪出身。仕事で多忙な日々を送っているうちに原因不明の病気になった。もっと人として自然な暮らしをと考え、大分県中津江町の地域おこし協力隊に応募。平成24年から3年間、中津江町で集落支援、農業支援などをしながら暮らした。その任期が終了したのが去年3月。

「4月から無職だからどうしようと思っていたら、熊本地震が起こった。ボランティア希望の人たちを案内して西原村に入ってみると、あちこちとんでもないことになっている。“何かお手伝いすることはありませんか”という言葉が自然に口から出て。そのまま西原村で農業ボランティアのとりまとめに従事して、今は御船町にどっぷり関わっているんです」

報酬はどこからも出ないが、「田舎だから野菜などをくれる人がいて、妻とふたり食べるには困らない」と豪快に笑う。

県外の人間だからこそ見えてくるものがある。前出の山下陽子さんは、河井さんとともに巨石をネットオークションにかけたことで生活が変わった。

「今までは熊本県内、せいぜい九州でしか人とのつながりがありませんでした。でも今回の件で、全国の方からお手紙をもらったり励ましの言葉をいただいたりして。関心をもってくれる人がいるとわかると、考え方が明るくなって、地域のためにいろいろなことをしてみたい気持ちが強くなりましたね」

山下さんは息子世代の河井さんとともに笑顔を見せた。

御船町は7つの地域で構成されている。

「今回の地震では、その後の対応にけっこう地域差が見られました。日ごろからコミュニティーがしっかりしているところは“自助、共助、公助”の考え方が根づいていて、“とりあえず地区で10日間はがんばろう”と話し合っていたようです。むしろ町の中心部はコミュニティーが弱かった。食料も水もなんとかしてくれ、と役場に訴えてくる人たちもいましたね」

御船町役場の総務課長・吉本敏治さんはそう話す。

これは熊本地震に限らず、他の地域にもあてはまる。御船町で町が指定した避難所は15か所ほどだったが、あちこちの駐車場に車中泊の車が並び、地域での安否確認がとりづらかった。また、給水場所や救護など、刻々と変わる情報を町民全体に行き渡らせることができなかったことが町役場としては歯がゆかったという。

時間がたつと避難所生活に慣れてしまった人も見られ、「早く自立心を回復させる必要がある」と吉本さんは痛感した。

タイ人のラーさんのやさしい炊き出し

役場のすぐ隣にある恐竜博物館近辺をぶらぶらしていると、古民家風の建物に目を引かれた。『福永幸山堂 御船ギャラリー』とある。だが、幟(のぼり)にはタイカレーランチという文字。興味をひかれて入り、ラーさんと出会った。彼女はここで藍染め・草木染めの衣類や小物を作りながら、奥のカフェでタイカレーランチを出している。チェンマイ出身で、御船の男性と結婚して28年前に来日した。

「タイにも地震はあるけど、あんな大きなのは初めて。怖くてたまらなかった。このあたりは車がずらりと並んで、みんな寝泊まりしてた。赤ちゃんを抱いたお母さんが、夜中に子どもをあやしながら外をうろうろ歩いてるの。とても自分だけのんびり寝ているわけにはいかない」

外に出て、若いお母さんに寄り添い、子どもをあやした。ラーさんは地震後すぐに、仲よくしていたレストランやお豆腐屋さんの夫婦と炊き出しを始めた。もともとボランティアが“趣味”で今は町会議員の夫は、地域のために飛び回り、ほとんど帰ってこなかったという。

「そのうち自衛隊が来て、食料も行き渡るようになったけど、お年寄りばかりが避難しているところは食料を取りに来られない。みんなでたくさんおにぎりを作って、主人に持っていってもらいました」

知り合いが大根を何十本も持ってきたこともある。ラーさんは家から大きな寸胴鍋を持ち出し、外でその大根をみんなで洗い、大きく切って煮込んだ。肌寒い日だったから、大喜びしてくれたという。

「私、たまたまテントを持っていたので、少し状況が落ち着いてから、うちのすぐ裏に張って、車中泊の人が集える場所にしたの。テーブルの上にはインスタントコーヒーの大きな瓶とポットと、うちにあったお菓子をカゴに入れて。そうしたら、みんながそこに集まるようになった。コーヒーが少なくなると、いつしか誰かが置いていってくれる。お菓子もみんなが持ち寄ってくれた。日本の人は優しいなと思いましたよ」

コーヒーを飲みながら、地域の人たちが話をできる場があると、人はあまりイライラしなくなるからね、とラーさんはニッコリ。

「若いころは町のことなど考えもしなかった」

地震後、人とのつながりが強くなり、それによって自分も精神的に助けられたと語る人は多い。『御船窯』を主宰する陶芸家・津金日人詩(つがね・ひとし)さんもそうだ。地震で、津金さんが作っている焼き締め(釉薬=ゆうやく=をかけずに高温で焼成する陶器)用の穴窯は全壊した。自身で作り、16年苦楽をともにしてきた窯だった。

「途方に暮れました。どうしたらいいかわからず、不安だけが募る日々でした」

展示室の陶器も8割方、割れ、すぐに仕事を始める気にはなれなかった。

「カルチャーセンターで陶芸を教えている関係で、観光協会の副会長をしているんです。町の職員だけでは手が回らないから、避難所の世話をしたり仲間と50張りのテント村を作ったりしました。怖くて家では寝られない人や、ペットを避難所に連れていけない人が多かったんです」

いま思えば、自分は被災者然としたくなかったから、そうやって人の世話を焼いていたのかもしれない、と津金さんはつぶやいた。ボランティア団体などとつながりをもつことで、町への見方も変わったという。

「若いころは町のことなどほとんど考えもしなかった。でも年とともに自分が生まれ育ったこの町への愛着が出てきて、地震後はさらにその気持ちが強くなりました。農業がメインの町だけど、自然が豊かだから観光スポットもある。陶芸はもちろん、銅板で折り紙を折ったりお茶のブレンドなどさまざまな体験ができる町なんです。町のためにもっと何かできたらと思います」

地元がもっと活性化するよう津金さんは心を砕く。そして彼の窯は、昨年秋、陶芸仲間や地域の人が集まって、1か月がかりで作り直した。

展示室の裏山を数十メートル登ったところにその窯はある。全長6メートルの煉瓦造り。穴窯は薪をくべて焼成するのだが、その薪を準備するにも大変な時間と手間と労力がかかる。

12月には初窯を焚いた。

「窯詰め5日、窯焚き5日。その間、仲間と交代で仮眠をとりながらの作業です。初窯はうれしかったけど、以前は出ていた“あかね色”が出ないんですよ。それが出せるようになるまで、どのくらいの期間が必要なのか……」

そう不安をのぞかせたが、新しい窯とともに作品を作りながら、これからも町を盛り上げていきたいと津金さんは最後にやはり笑顔を見せた。

「じいちゃん」の田んぼを守りたくて

一方、町の基幹産業である農業に従事する田崎弘さんは、私が訪れた時期、非常に心を痛めていた。

熊本市内で生まれ育ち、大学院の修士課程を修了後、農業分野で青年海外協力隊に参加、セネガルで2年間働いた。帰国後JICA(国際協力機構)で仕事をしているうち、自分でも有機農業に従事したいという思いを抱くようになった。

2010年に御船町に入り、吉無田(よしむた)高原近くの中山間地で畑を借りた。山あいの集落に田畑が点在している地域だ。この地域を車で走ると、地震による土砂崩れがあちこちに残り、竹林の竹が倒れ込んでいるのが目に入る。

田崎さんはここで有機野菜を作ってきた。昨年の地震のときは1か月ほど避難所にいたので春先のキャベツやタマネギはまったく収穫できなかった。自宅は全壊、現在は仮設住宅暮らしだ。

「実は一昨年、台風直撃で野菜がダメになったんです。そこへもってきて地震だから、ショックでした。さらについ先週(7月上旬)、また台風による豪雨で田畑が傷んでしまった。だから今、かなりへこんでいます」

とはいえ、仕事は待ってくれない。

「田んぼで草取りしながら話してもいいですか」と、田崎さんはすまなそうに言い、私は田んぼのあぜ道で話を聞いた。

「この田んぼは今、僕にとっていちばん大事な場所です」

丹念に草を取りながら田崎さんは言う。農業をやろうとこの町に入ってきたときから世話になっている大事な人の田んぼなのだそう。ただ、その「じいちゃん」は体調が思わしくない。そこで彼が田の世話を買ってでた。

「道路が田んぼより上にあるから、じいちゃんが通ると自分の田んぼを見下ろせる。きちんと世話をしているのがわかったら、じいちゃんも元気が出るかなと思って」

自分が弱っているのに、他人の心配をしている田崎さん。地震後は多くの友人知人が駆けつけて手伝ってくれた。その優しさを彼もまた人に分けている。そして農業に対しては以前に増して感謝と期待が募ったとも。

「この土を耕したり触ったりした人間にしかわからないこんな素晴らしい土のある田んぼで米作りをする機会を与えてもらったという感謝、そして収穫までたどりついたら、どんなお米になるのだろうっていう期待があるんです」

周囲の人と自然の恵みへの感謝があるからこそ、腰が痛くなるつらい草取りもできるのかもしれない。

田んぼの中の彼は太陽の光を浴びて晴れやかな表情をしていた。

「大事な田んぼで草取りをしながらだと、素直な気持ちで話せるような気がして」

あとから彼はそう言った。誠実な人柄が垣間見えた。

御船町でもまた、人々はすでに地に足をつけて前を向いていた。地震をきっかけに今まで以上に人とのつながりが強まり、地域を盛り上げていこうとする気運が高まったという声が圧倒的に多い。新米ができるころ、ぜひ御船町を再訪したいと思っている。

◎取材・文/亀山早苗

かめやま・さなえ 1960年、東京都生まれ。明治大学文学部卒業後、フリーライターとして活動。女の生き方をテーマに幅広くノンフィクションを執筆。熊本県のキャラクター「くまモン」に魅せられ、関連書籍を出版。震災後も20回熊本に通いつめ、取材を続ける。近著に『日本一赤ちゃんが産まれる病院 熊本・わさもん医師の「改革」のヒミツ』