「’14年に過労死防止法が成立しましたが、毎年のように過労死、過労自殺者は続出し、若者はメンタルな疾患に苦しんでいます。働く側ではなく、政府、経済界の思うがままの働き方改革など、とても容認できるものではありません!」

8月30日昼、厚生労働省前に集まった人々の前でマイクを握ったのは、京都在住の寺西笑子さん(68)。この日、「働き方改革関連法案」要綱の審議が厚生労働相の諮問機関「労働政策審議会」でスタート、前述した高度プロフェッショナル制度や裁量労働制の拡大などについて、労働者代表の委員らがあらためて反対を訴えた。

寺西さんは『全国過労死を考える家族の会』代表。自身も1996年2月、夫の彰さん(享年49)を過労死で亡くしている。

「あれはバレンタインデーの朝。夫にチョコを手渡すと、彼は無表情のまま“息子たちにも渡したんか?”と言いました。“学校から帰ってから渡すわ”と答えました。“休めへんの?”と尋ねると、“人がおらんのや”。それが最後の会話になってしまったんです」

飲食店の店長だった彰さんは、妻と2人の息子たちを残し、深夜、自宅近くの団地から飛び降りたのだ。

彰さんは料理職人を目指し25歳で京都市内に飲食チェーンを経営する会社に転職、17年間、実績を積み上げた。’92年には料理長から店長に昇進。ところが、バブル崩壊後、サポート体制もないまま達成困難なノルマが課され、慣れない飛び込み営業もこなすなど仕事は増え続けていく。年間の労働時間は4000時間に及んだ。それなりの成果をあげたのだが、会社側の叱責はやまず、彰さんは降格といえる不本意な異動を命じられていた。

「訃報を受けた社長は“悪かった。許してくれ”と夫の亡骸(なきがら)に土下座しました。それで、自殺の原因は会社が強いた過重労働だと確信したんです」

ところがその後、会社側は態度を一変、職場に箝口令を敷き、「自殺は家庭の問題だ」と主張し始めた。嘆き苦しむ寺西さん家族をよそに、会社は何事もなかったように平然としている。弁護士のもとへ駆け込んでみても、当時は過労自殺の労災認定基準がなく難しいと言われ、封印した。

’97年6月、わらをもすがる思いで『全国一斉・過労死110番』に相談したことから事態は一変する。担当した弁護士は言った。

「確かに過労自殺の労災認定は難しい。しかし、自殺にも認定基準は必要だ。社会正義のために一緒に頑張りませんか」

証拠収集は難航したが、翌年、退職者が証言に応じてくれたところから前に進み始める。同時に寺西さん自身も変化を感じていた。

「それまでは、労災認定されるなら頑張ろう、という気持ちだったのですが、これは自分たちだけの問題じゃない、大きな社会問題だ、ということに気づかされたんです」

彰さんの自殺から5年後、ようやく労災と認定された。それでも会社は「勝手に働いて勝手に死んだ。会社に責任はない」と言い募る。寺西さんは会社に民事訴訟を起こし、’05年3月、京都地裁で勝訴、’06年6月、大阪高裁で会社側が謝罪、和解が成立する。追加提訴した社長個人に対する民事訴訟でも、京都地裁で和解が成立した。

彰さんの死の真相解明、名誉回復に10年9か月が費やされたのだった。

「夫がまじめに働いていたことを認めてほしかった。当初、事実を知ることは怖く、自殺への偏見もありました。夫を助けてあげられなかった、と自分を責める一方で、なんで私に言ってくれなかった、と夫を恨む気持ちもありました」

過労死を下支えする「自己責任」の偏見

寺西さんは、過労自殺の遺族が言い出せない背景に「過労死は自己責任」という風潮があるという。

「誹謗中傷へのおそれや社会の無理解のために、遺族が責任を抱え込んでしまうんです。周りからは“なんで辞めさせなかったの”と批判されます。自殺だと特に言えない。“精神が弱い”“個人の責任だ”と片づけられてしまう。過労死はまじめで責任感が強い人が被災する理不尽な出来事。労災認定、裁判で勝利を獲得しても、死んだ人は2度と生き返らない。生涯、救えなかった自責の念を持ち続けるのです。

だから私は、夫はどうすれば死なずにすんだのかを考え、行動していくことをライフワークにすることに決めたんです」

「家族の会」への相談は、一家の大黒柱である中高年を亡くした遺族が主流だった。しかし近年、若年層にも犠牲は広がりつつある。娘や息子を亡くした親や、幼い子どもを抱えた妻が相談に来るという。

「配偶者を失っても、子どもがいる場合は、生活と子どものために頑張ろうと思える。でも、子どもを過労死で失った親御さんは生きる希望が絶たれてしまう。(死亡と業務の因果関係の)立証責任は遺族側にあり、労災認定のハードルは高い。不当な評価をされるくらいなら、と泣き寝入りしてしまう人を何人も見ています」

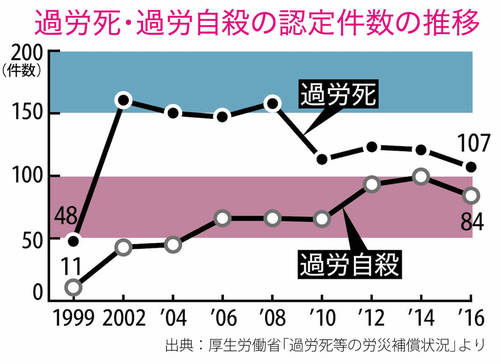

寺西さんは今、「過労死防止法が成立し、長時間労働はいけないという風潮が広がってきたのに、このままでは『過労死合法化』になりかねない」事態を危惧している。残業時間の上限規制で、繁忙期は「月100時間未満」の残業が認められようとしているからだ。

「今まで残業時間は、労使協定があっても“原則45時間”で、それ以上は特別条項でしかなかった。なのにまた特例を設け倍以上の時間数を容認している。しかも100時間は過労死ラインです。命より大切な仕事なんてありません。死んでからでは遅いのです」

取材・文/小泉カツミ

ノンフィクションライター。人物ルポ、医療、芸能など幅広い分野を手がけ、著名人へのインタビューも多数。著書に『産めない母と産みの母~代理母出産という選択』ほか