「グレートジャーニー」で人類の起源を辿る旅をした探検家・関野吉晴さんの旅は、まだまだ続いていた。町工場にも、カレーの中にすらも探検の旅があるという関野さんの破天荒人生の旅に迫る──。

◇ ◇ ◇

1本のドキュメンタリー映画がある。『カレーライスを一から作る』──。

「一からとはどういうこと?」と、まずは素朴な疑問が湧く。

2016年公開された、この一風変わったタイトルの映画は、探検家で、医師の関野吉晴(68)による武蔵野美術大学の課外ゼミの9か月間の活動を記録したもの。「一から作る」とは、米、野菜、スパイス、肉、塩から、器、箸、スプーンに至るまで、素材、種、雛、道具から作り始めるという取り組みである。

「モノの原点がどうなっているかを探していくと社会が見えてくる。カレー作りを通して学生たちにいろいろなことに気づいてもらいたかった」

と関野は言う。

案の定、思うように野菜は育たず悪戦苦闘。たった1杯のカレーのための道のりは果てしなく遠く、多くの学生が挫折。一方で、家畜に愛着が湧きすぎて、殺すべきかどうか葛藤することになる──。

◇ ◇ ◇

東京・国分寺──。その人は、小雨降る中、待ち合わせ場所のファミレスにやってきた。

普段着姿、背中には重そうなリュック。日焼けした顔に、はにかんだような笑顔が浮かぶ。このけっして屈強とは思えない小柄な人物が、世界中で数々の探検を体験してきたあの関野吉晴とはにわかには信じられなかった。

関野の名前は知らなくてもグレートジャーニーを知る人は少なくないはずだ。

人類は、およそ700万年前、アフリカに誕生したといわれている。その後、長い年月をかけ、アフリカ大陸から、ヨーロッパやアジアを経て、南北アメリカ大陸へと広がり、アフリカから最も遠い南アメリカ大陸の最南端にたどり着いたのは1万年以上前のこと。このアフリカから南米大陸に至る移動距離は5万kmに及ぶ。その気の遠くなるような人類の旅路をイギリス生まれの考古学者、ブライアン・M・フェイガンは、「グレートジャーニー」と名づけた。

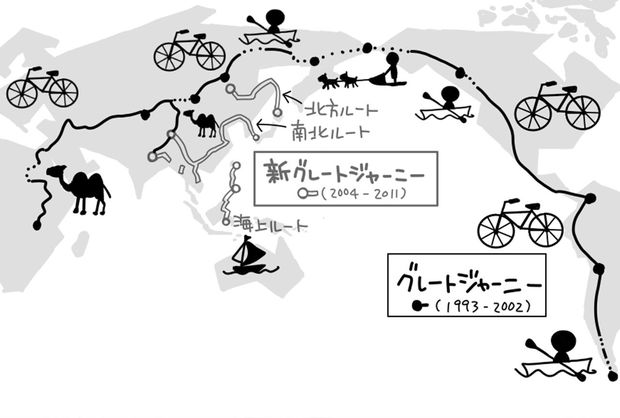

関野は、このグレートジャーニーを逆ルートで辿る冒険の旅に挑んだのだ。

1993年12月5日、関野は南アメリカ大陸最南端、チリのナバリーノ島をスタート。行く先々の土地の先住民と触れ合いながら、徒歩や自転車などを自分の脚力で、カヤックなどを自分の腕力で、そして馬やトナカイ、ラクダなどその土地の動物の力を借りて、南北アメリカ大陸を北上し、アラスカを経てベーリング海峡を渡り、ユーラシア大陸を横断、ゴビ砂漠、ヒマラヤの奥地を経てアフリカ大陸へ。

そして’02年2月10日、人類最古の足跡の化石が発見された東アフリカのタンザニア・ラエトリに到着したのだ。約10年に及ぶ壮大な旅の映像は、『グレートジャーニー』シリーズとして、’95年から’02年まで8回にわたって放送され、話題を集め、関野は一躍、有名になった。

「実はグレートジャーニーは借金から始まったんです」

と関野は思いもよらないことから話し始めた。

「あの番組はテレビ局の企画に僕が出演していると思われることが多いのだけど、実際は違う。僕が企画して、最初はひとりでやろうと思っていた計画でした。けれど、やはり記録は残しておきたい。そこで、山に登れる映像カメラマンとディレクターに“ギャラはないけど売れたら払うから”と説得して始めたものなんです」。大学の探険部時代の仲間が応援団を作ったのだがみな金はない。

「そこでお金は、貿易会社をやっている先輩、弁護士や医師の友人から借りました。仲間が連帯保証人になってくれたんだけど、貸すほうにしたら“こいつらに返せるわけはないな”という感じで貸してくれました(笑)」

旅をスタートさせて約半年後、あっさりと資金が底をついてしまう。

「そこで帰国して、テレビ局を回ったのです。みな企画には理解を示すんだけど、不当に安かったり、3年ぐらいならいいけど10年もかかるんじゃやれない、などと言われました。そんな中で唯一、フジテレビだけが乗ってくれた。そのときの制作部長と編成部長が“新しいことをやりたい”と思っていたのもあったでしょうね」

アマゾンにハマった男

関野は、男ばかり5人兄弟の末っ子として1949年、東京・墨田区に生まれた。父は教育者だった。兄の正俊さんは「素直が取り柄のおとなしい子だったけど、芯が強かったですね。兄弟で相撲を取ると勝つまでかかってきて往生しましたよ」と笑う。高校では柔道部に入部。卒業後、一橋大学法学部法律学科に入学し、探検部を創設し、大学3年に1年間休学、アマゾン川全流域を下る。その後、中南米を旅行し、どんどん探検に、アマゾンへとハマっていく。

7年かけて法学部を卒業した後、探検家に必要な知識を身につけようと、社会学部3年に編入し、社会人類学のゼミを受講する。

「その間も、アマゾンに通って、密林で生きる先住民の人々に会っていました。彼らと同じものを食べ、一緒に狩りに出かけ、同じ屋根の下で暮らしました。彼らの生活は自然に依存していました。僕は、自然とともに生きる彼らの知恵や知識にどんどん惹かれていったのです」

そして、関野は先住民の人々との関わりを継続する方法を考えてみた。カメラマン、人類学者、ジャーナリスト……。しかし、アマゾンの友人たちを調査や取材の対象にはしたくない。とはいえ、彼らにとって自分は役立たずの居候にすぎない。何か彼らの役に立てないか──。そこで関野はとんでもないことを思いつく。

「医者になればいいじゃないか。医者になればアマゾンで医療活動もできる。また、その知識や技術は、探検家としても必要なものだと思った」

そこで、医者になるべく横浜市立大学医学部に入学。卒業後は外科医となる。その直前に結婚。病院勤務と探検を2、3年おきに繰り返す生活を続けた。アマゾンに滞在した日数は、20年間でのべ3000日以上になっていた。

「私たち日本人とアマゾンの人々は、考え方も自然との関わり方も正反対。ところが、外見や顔つきはものすごく似ている。アマゾンの町で、僕が村にいる時のように裸足で歩いていると“あんたは何族だい?”と尋ねられる。彼らとわれわれ日本人のルーツは同じ、アジア系だと実感しました。では、太古の人々はアマゾンまでどんな旅をしてやって来たのか。そんな発想からグレートジャーニーは始まったのです」

探検家が美大の教授に

映画『カレーライス〜』の監督を手がけたのは、映像製作会社ネツゲンのスタッフ、前田亜紀(41)だった。

「私はもともと関野さんの大ファンで、グレートジャーニー世代。若いときにテレビにかじりついて見てました。あれは不思議な番組でしたね。普通ならアグレッシブな探検家風に見せるのに、関野さんがたまに出てきて、ボソッと何か言って、後は広大な風景が広がってというような……。いったいどんな人なんだろう、とすごく興味がありました」

’02年2月、関野のグレートジャーニーは完遂した。その2か月後、関野は東京・小平市の武蔵野美術大学(武蔵美)の文化人類学の教授として教壇に立っていた。

「武蔵美には、以前から特別講師として何度か呼ばれていました。“旅する巨人”と呼ばれた宮本常一先生が武蔵美で教えていて、また宮本先生が所長をしていた『日本観光文化研究所』には、民俗学が好きな旅好き、登山家や探検家が集まっていました。僕もそこに関係していた縁で、武蔵美で文化人類学の教授が欠員になり声をかけられた。でも、僕は『グレート〜』の最中だったので断っていたんですね。そしたら、“待ってる”というので、終わった途端に、教壇に立つことになったわけなんです」

さて、美大の教授となった関野だが、ここで安泰とはならないのが、この人のこの人らしさの所以である。

「美大ですから文化人類学といっても、文化人類学者を育てるわけではない。だから、自分が見たこと、聞いたこと、考えたことを語ってくれればいい、ということでした。大学も、学生たちに刺激を与える人を望んでいたようですね。美大の学生たちは、学問的にどうのこうのよりも、教員の“生き方”を見てるんですよ」

次なるグレートジャーニー

そして、グレートジャーニーの余韻に浸る間もなく、関野は、教授でありながら、思い描いていた次の計画を始めていく。その名も「新・グレートジャーニー」である。

「アフリカを出た人類は、どのようにして日本列島に辿り着いたのか、日本に至る人類の足跡を辿ってみようと思ったんです」

関野は3ルートを選んだ。それは、シベリアとサハリンを歩き、カヌーで宗谷海峡を渡って北海道に至る「北方ルート」、ヒマラヤを越えて中国、朝鮮半島を経て対馬までの「南方ルート」、そして、インドネシアからフィリピン、台湾を経由して沖縄に到達する「海上ルート」だ。

大学の夏休みや春休みの長期休暇を利用して、’04年からは「北方ルート」を、’05年から’08年までは「南方ルート」を旅した。最後に残ったのが「海上ルート」だった。

そこで関野は、新たな“縛り”に挑戦する。

「太古、日本に渡ってきた人たちのように、航海中、GPSやコンパスを使わないのは当然として、シーカヤックを漕ぐのではそれまでの旅とさほど変わりがない。新たな“気づき”は得られないと思った」

もっと太古の旅に近づけないか──。考えた末に辿り着いたのは、自分たちが使う道具の素材すべてを自然からとってくるという方法だった。

「そう、『一から作る』なんです。これはアマゾンの人たちがやっていることでした。彼らは、自然から調達して自分で作って生活している」

さらに、砂鉄や鉄鉱石を採集して、カヌー作りに使うオノやナタも自分たちで作ってしまおうというのだ。関野はそれまで、若者たちから「旅に同行させてほしい」と請われていたがすべて断ってきた。

「それは危険ということもあるけれど、若いうちの旅はひとりでするもの、と考えてきたからです。でも、『海上ルート』では若者たちに呼びかけようと思った。ものづくりの大学である武蔵美の学生でも、自らが自然から調達した素材を使ってものを作るなんて経験は、まずない。彫刻や木工を専攻する学生にしても、みんな材料を店で買っています。だから、自然から、一から作ったら、いろんな“気づき”があるんじゃないかと思った。

そんな体験を60歳を過ぎた自分だけでひとり占めするのはもったいない。50年後、僕はいないけど、50年後も生きるであろう若者たちと新たな“気づき”を共有したかった」

関野は、カヌーの製作、そして実際の航海、さらにその過程を記録するドキュメンタリー映画の製作と上映を「黒潮カヌープロジェクト」と名づけ、学生たちに参加を呼びかけた。関野の言葉に多くの学生や卒業生が集まった。

’08年5月、千葉県九十九里海岸でカヌー造りは第一歩を踏み出した。

まずは、海岸で砂鉄を集めた。オノとナタ、チョウナ、ノミを作るためには、5kgの鉄が必要で、その材料となるのが120kgの砂鉄。座り込み、砂浜に磁石をかざして、砂粒の中から砂鉄を探す。のべ100人の若者が3日間で集めた砂鉄は、150kg。「一から作る」のがいかに面倒か、関野と若者たちはそれを実感したのだ。

さて、その砂鉄から鋼を鍛錬するのは「たたら製鉄」という技術だった。武蔵美の金属工房に、レンガで組み立てた箱型の炉、その中に足踏み式の「フイゴ」で風を送る。4人1組でフイゴを踏む。かなりの重労働である。

「アカマツから木炭を作り、たたらをやったんですが、みんなものすごい熱気でした。26時間ぶっ通しで、“わっしょい! わっしょい!”なんてやったもんだから、周辺住民から苦情が来ました(笑)」

そうして誕生した真っ黒な鉄の塊「ケラ」を刀鍛冶師に鍛錬してもらい、その鋼は和歌山県の野鍛冶師の手によって工具に仕上げられたのだ。

また、航海に適した縄の素材を探して日本中を回り、最終的にシュロの樹皮から縄を作った。さらに、関野と学生、卒業生たちは、インドネシア・スラウェシ島に渡った。丸木船となる大木探しが目的だったのだが、なかなか見つからない。そこで、現地の人たちが30年前まで使っていた板を継いだ構造帆船・パクール造りに取りかかった。

作業を始めてしばらくして、周囲6.3mのビヌアンという種の大木を発見。儀式を行い、日本から持参したオノをかわるがわるに振るって丸1日かけて切り倒した。直径1.8m、高さ54mの巨木である。

帆はスラウェシ島のラヌという素材で織ることにした。

森で切り倒した大木を、船大工の指示に従って荒削りし、さまざまな過程を経て、丸木舟の「縄文号」と「パクール号」という2艇のカヌーが完成した。開始から完成まで268日が経過していた。

この船の完成に至る過程で、若者たちは多くの“気づき”を得ている。自然から素材を調達することの意味、ものづくりに対する先人たちの知恵と技術、自然や「もの」に対する畏敬の念などに触れていったのだ。カヌー造りの過程は、学生たちの手によって撮影され、『僕らのカヌーができるまで』というドキュメンタリー映画となった。

’09年4月、いよいよスラウェシ島を出発。乗組員は、関野を含め日本人4人、現地のマンダール人6人、年齢も価値観も宗教もバラバラの10人だった。ボルネオ島沿岸を進み、スールー海を北上、フィリピン・パラワン諸島に到達。’10年、ミンドロ海峡を越え、ルソン島北端に達した。’11年、行程最大の難所、台風が頻繁に通るバシー海峡を渡り台湾へ。そして同年6月、沖縄県石垣島に到達した。

3年をかけた航海は、4700kmに及ぶ。くしくも旅の途中、3・11の東日本大震災が発生、関野の「新・グレートジャーニー」は、単なる探検ではなく、命のつながりまでを考えさせる旅となった。

この「海上ルート」の映像記録は、『縄文号とパクール号の航海』というドキュメンタリー映画となり、また「北方ルート」「南方ルート」、この「海上ルート」の旅の記録は『新・グレートジャーニー 日本人の来た道』として放映されたのだった。

「一から作る」にこだわる理由

さて、映画『カレーライス〜』誕生のきっかけはなんだったのか。前田が説明してくれた。

「プロデューサーの大島が、関野さんから『カレーを一から作る』ということをゼミの学生たちとやっている、と聞いたのです。そこで“もしかしたらドキュメンタリーになるかも”とピンときました。関野さんって旅のスケールのダイナミックさがすごいですよね。そんな関野さんが、珍しくミニマムなことをやろうとしている。足元を見つめようとしている関野さんは面白いなと思ったからなんです」

実は、このネツゲン代表の大島新(48)は、元フジテレビ局員で、『グレートジャーニー』のスタッフとして関野と仕事をした仲だった。大島が言う。

「’14年の1回目のカレー試食会に僕と前田で行ってみました。そのカレーは、まだトライアル的な感じで、みんな好きなようにやっていました。“甘みが足りないからリンゴを入れよう”なんてざっくりしていて。で、来年はもっとちゃんとやろうと関野さんは意気込みを見せていました。関野さんの授業はいつも400人も集まるほどの人気。その授業で“一からカレーを作ろうと思う。興味のある人は放課後集まって”と告知したら、150人くらい集まりました」

’15年の4月。そこから前田はたったひとりでカメラを回し始めた。

「絶対、面白いという予感はあったんですが、何が起きるかわからない。突発的なことにも対応できるように、私ひとりでカメラを持って現場に通うことにしたのです」

前田は、テレビのドキュメンタリー番組のディレクターをこなしながら、撮影を続けた。畑を作り、種を蒔き、家畜は何がいいか話し合い、見学に行く……。

「関野さんは来る者は拒まず、去る者は追わずなんで、途中で学生がバラバラといなくなったりしました。興味本位で“面白そう”と入ってきた子はみんないなくなる。映像を撮っている私にとって被写体がいなくなるのは困った事態でした。結局、本当に本気でやりたいと思った子たちだけが残ったのです」

野菜がうまく育たない。なんで育たないのか人に話を聞いてみる。化学肥料を使えばいい。いや、それはダメ。じゃあ、有機肥料はどうすれば作れるのか。生ゴミを利用してできないか。それはどうやればいいのか……。

「取り組んでいる学生たちの日々の“気づき”が羨ましいと思いましたね。よくそんなに真剣に向き合えるものだと感心しました」と前田は言う。

肉にする家畜は、最初ダチョウを3頭飼ったのだが、飼育が難しく、1か月で3頭とも死んでしまう。そこで、9月から、ほろほろ鳥と烏骨鶏を飼い始めた。そして、調理する日が迫り、鳥を殺していいのか、話し合いが始まる。前田が言う。

「議論になったとき“生をまっとうさせたい”という意見が出ました。“まっとう”って何なのか。そしたら、野菜には命はないのかという意見、次に“僕たちの都合で殺してもいいのだろうか”という話になった。

野菜も米も食べ物のほとんどは人間の都合で消費されている。そうした人間の“都合”を否定することは難しいけれど、そのことを自覚するかしないかには、大きな違いがある。撮影しながら、私はそう考えた。それが私の“気づき”だったんですね」

番組は、1時間番組で放送されたが、その枠では収まりきれなかったこともあり、映画化されたのだった。

関野の取り組みのモチベーションはどこからやって来るのだろうか。大島が言う。

「異常なほどの好奇心からですね。まだやりたいことは10個以上あると言ってますから。知りたい、身体で学びたいという欲望がすごい。僕は“静かなる狂気”と呼んでいるんです。これまで僕は、ドキュメンタリーで、特異な才能を持った人を多く取材してきましたが、それらの人々の中でも関野さんは群を抜いてイカれている(笑)。

それは“時間の長さ”なんですね。何かを思い定めたときに、これくらいかかるだろう、という時間の長さがほかの人と全然違う。医者になることもそう。グレートジャーニーの企画自体がそもそもイカれているじゃないですか」

それにしても、関野の家族は亭主のこれまでをどう思っているのだろうか。

「妻は、僕のやっていることは遊びだと思っているんです」と関野は笑う。

「『グレート〜』を始めるときも、“そこまでやるとは思わなかった。いったい何で医者になったの?”とあきれてました。結婚したとき探検をやるとはわかっていたのですが、40歳ぐらいでやめると思ってたみたいですからね」

妻は、10年ほど前から鍼灸師となり、娘も独立して仕事をしている。

グレートジャーニーから数年後、大島は関野に会った。

「奥さんから、海外に行っちゃいけない“渡航禁止令”が出てたようなんですが、大学の講義の傍ら、東京・下町のなめし皮工場で1年ほど見習いとして働いていたと言うんです。本当にたまげました。その意志の強さ、“ちゃんと時間をかける”という姿勢に感激した。関野さんの探検はどこにでもある。海外の秘境にも、隣町にも、カレーの中にもあるということなんですよ」

関野は現在、日本を知る取り組みに力を入れる。アイヌ、鷹匠、マタギとの交流。そして、動物の皮をさまざまな工程を経て「革」にするなめし皮工場で働き、差別や産業の空洞化などの問題を見つめた。

その経験は、関野ゼミの授業にも生かされている。

「地球永住計画」とは何か?

「いま、『地球永住計画』という芸術祭をやろうとしています」と関野は言う。

「地球に住めなくなったら、火星へ移り住む『火星移住計画』というのがあって、実際にアメリカで東京ドームのような建物を作り、8人の研究者と4000種の動植物を入れて、実験したんです。けれど失敗に終わった。見学しましたが、これは実現できないなと実感しました。そこで、考えたのが、火星に移るんじゃなくて、地球で生き続けるためにはどうしたらいいかということ。それで行き着いた考えが『地球永住計画』なんです」

2年前から人間、生命、地球、宇宙を知るために、一線で活躍する科学者、研究者、アーティストによる講座を開催。また、玉川上水の動植物の調査なども行い、その周囲の古老や達人の聞き書きなどをしている。

関野の「大いなる旅」はまだ一向に終わってはいなかったのだ。

「番組にならなくてもグレートジャーニーは、きっと続けていましたね。半年働いて半年行ってとか、方法はいくらでもある。最初から80歳までにゴールすればいいや、と思ってましたから。もし番組にならなかったら、今ごろ、僕はまだグレートジャーニー途上で、世界のどこかをひとりで旅してたかもしれませんね」

恐るべし、まさに「静かなる狂気」としか言いようがない。参りました。

取材・文/小泉カツミ 撮影/森田晃博

小泉カツミ(こいずみ・かつみ)◎ノンフィクションライター。医療、芸能、心理学、林業、スマートコミュニティーなど幅広い分野を手がける。文化人、著名人のインタビューも多数。著書に『産めない母と産みの母~代理母出産という選択』など。近著に『崑ちゃん』(文藝春秋)がある。