東京都大田区大森──。

民家の一室に設けられた暗室で、白衣を着た男が小さなモノクロ写真と向き合っていた。男の名は村林孝夫さん(68)、職業は写真修復師である。

村林さんのもとには、全国から古い写真の修復依頼が舞い込んでくる。

例えば、横浜に住む女性から送られてきた2枚の古い写真。1枚は軍服姿のポートレート、もう1枚には軍服姿の男性と、女性の母親が写っていた。出征直前の女性の弟2人を撮影した写真だという。出征先で戦死した2人の弟の姿を残した写真は、退色が進み、表情までは見て取れない。

村林さんは、この2枚の写真を18工程に及ぶ修復方法によって復活させた。

後日、女性から届いた手紙には、《写真を見たひとり暮らしの母が、ボロボロと涙をこぼしました。親孝行ができて私もうれしかった》と綴(つづ)られていた。

村林さんは、10年以上の試行錯誤の末、古くなり傷んだモノクロ写真を世界で初めて化学的に修復することに成功。これまで3000枚以上の消えかかった思い出を修復してきた。その功績が認められ、今年4月、第52回吉川英治文化賞を受賞した。この賞は、日本の文化活動に著しく貢献した人物・団体に対して贈られるものだ。

村林さんが言う。

「モノクロ写真は、古い現像液を使用したり、画像を印画紙に定着させる際の洗浄が不完全だったりすると、早ければ数年で劣化します。モノクロの写真は銀の粒でできているのですが、空気中にさらしておくと酸化性物質と化合して茶色くなったり白くなったりする。でも画像は消えていないんです。紙の中にちゃんと残っている。長年の研究によって、それを修復する独自の液体を調合し、修復手法を確立させました」

劣化を修復する試みは、20世紀に世界の大手フィルムメーカーや大学の研究室も行ってきたが、結果を残せなかった。以降、“劣化した写真の化学的修復は不可能”ということが世界の常識になっていたのである。

◆

村林さんが修復したモノクロ写真のビフォーアフターをご覧いただきたい。およそ85年以上前に撮影された着物姿の姉弟の写真。ビフォーは劣化が激しく画像も薄くなっていた。ところが、村林さんの技術によって蘇(よみがえ)った写真は、まるで今日撮影されたばかりかと思えるほど鮮明で美しい。

もうひとつ、遠足の集合写真は、背景がほとんど消えてしまい、子どもたちの表情もわからないほどに劣化していたが、これまた見事に画像が浮かび上がっている。

「1度修復すれば、消えていた人物の表情や着物の柄、文字なども鮮明に蘇ります。

あるお孫さんの依頼で、おばあちゃんの写真を直したら“お母さんからもらった着物と同じ柄だったんで、本当は祖母から代々伝わってきたものだとわかってすごくうれしかった”なんて言われたこともありました」

修復ならデジタルでもできるのではないか。そう思われる方もいるかもしれない。しかし致命的な欠点がある。デジタル修復とは、オリジナルの写真プリントを複写しコンピューター上で加工していく作業。つまり複製した画像の汚れを取ったり、線をクリアにしたりするものだ。ただ劣化によって消えてしまった画像が復活することはない。あくまでも「複製物」として描き加えるしかないのだ。

一方、村林さんのオリジナルプリントの「修復」は、プリント本体の画像を化学的な薬品を用いて再現像していくもの。まさに写真そのものが「生き返る」のである。

「ネガが残っていれば、もう1度プリントできますが、古い写真はネガが紛失して残っていないことも多い。プリントには、焼きつけた人の思いがこもっています。画像だけでなく、その思いを再現するのが僕の仕事なんですね」

カメラマン一族の村林家

村林さんが写真の世界に入ったのは、父親の影響が大きい。父・村林忠さんは、広告写真の先駆者だった。戦前は、資生堂に入社し専属カメラマンを務めていたという。

「日本写真会会長で資生堂の社長・福原信三さんに認められていました。太平洋戦争が始まると、父にも召集令状がきたのですが、福原社長は父に1枚の書きつけを手渡したんです」

そこには《右者写真技術卓抜優秀ナルコトヲ証明候也》と書かれていた。おかげで入隊後の配属は、静岡県の海軍航空隊・写真班となり、生き延びた。

戦後は、フリーで日産自動車の広告写真を一手に引き受けるようになったという。

村林さんは、渋谷区千駄ヶ谷で3人兄弟の末っ子として生まれ、4歳のとき、大田区大森に転居する。

初めて父が暗室に入れてくれたのは小学1年のとき。

「黙ってそこで見てろ。好奇心がないやつはダメだ」

それが父の教えで、写真現像技術との初めての出会いだ。

「僕の性分に合っていたのでしょうね。現像や焼きつけの工程はすぐ覚えました。母親がよく“3兄弟の中で孝夫がいちばんお父さんに似てる”と言っていました。几帳面(きちょうめん)で、味の好みも同じ。酒を飲めないところもね。人と同じことはやりたくないという、ものの考え方も似ていたようですね」

カメラを持つようになったのは7歳のときだった。

「遠足やスキー旅行などには必ずカメラを持って行きました。カメラは兄貴たちのお古。三男坊の宿命ですね(笑)」

高校時代は、ラグビー部に所属。小柄で華奢(きゃしゃ)な体格だったために担任の教師から「ラグビーなんてできない」と言われたが、なおさら意地になって入部したらしい。

「僕のしつこい性格の要因は、あのラグビー部時代に培われたと思います。2年でレギュラーになったんだけど、夏の合宿がつらくてね。怖い鬼のようなOBが来て、さんざんしごかれました。社会に出て、どんなにつらいことがあっても、あの合宿に比べれば屁(へ)でもないんです(笑)」

高校の同級生で同じラグビー部に所属していた寺島生郎さんが当時を語る。

「むら(村林)は、小柄だけど、周りの動きを察知して俊敏に動ける選手でした。ひとつのことにのめり込むとそこに力を注ぐタイプでしたね。ユーモアのセンスもあって、2人でクラス全員にあだ名をつけたこともよく覚えています(笑)」

高校を卒業すると、東京写真大学(現・東京工芸大学)工学部写真工学科に入学する。

「大学では“最後の写真科学者”といわれた宮本五郎先生に毎日のように質問しに行って、可愛がってもらいました。大学3年までに単位を全部取り終わったので、あと1年は父の仕事を手伝ったり、製版会社や現像所で働いてました」

そして、卒業後は大手印刷会社に就職するのだが……。

「僕は父の仕事を手伝っていたおかげで、複写でも現像でも誰よりもうまかった。ところが、1年4か月くらいで胃潰瘍(かいよう)になっちゃったんです。病院に行ったらストレス性だと言われた。それで思い切って会社を辞めたんです」

退社後、父の会社に入り、広告写真などの仕事をするようになった。

ちなみに、5歳上と2歳上の兄もまた、それぞれ写真の道に進んでいる。

長男・詔夫(のりお)さんは、大学卒業後に父の会社でカメラマンとして活躍。次男・眞叉夫(まさお)さんは大学卒業後、平凡出版(現マガジンハウス)に入社し、男性週刊誌『平凡パンチ』やファッション誌『POPEYE』のカメラマンとなった。

父の遺言「あの作品を……」

3兄弟はみな、写真の世界を教えてくれた父親に尊敬の眼差(まなざ)しを向けていた。

「父が74年の生涯で、写真に関わった60年の間、一貫して追求したのがモノクロ写真の“黒”でした。父は、カラー写真全盛のころにも、仕事でこそカラーフィルムを使っていましたが、自分の作品はモノクロだけ。カラーは撮影だけで、あとは人任せ。モノクロなら、撮影から現像、印画紙への焼きつけまで全部、自分でできるというのが大きな理由だったようです。父の写真の特徴は、独特の黒の調子と逆光の美しさでした」

そんな父が晩年になって尽力したのが写真修復だった。写真家協会の副会長も務めていたため、いろんなフィルムメーカーに修復について相談していた。しかし、どこからも「経年劣化の修復はできない」と断られていたのだ。

「1965年、資生堂の福原信三社長の回顧展が開かれることになりまして。かつて世話になった父が担当したんですが、オリジナルプリントが消失し、ネガの多くは汚染されていて使えなかった。父は困り果てていました。 それで僕は写真大学に進み、父の助けになればとネガの汚染除去の技術を身につけたんです。福原さんのネガは僕が大学時代に修復しました。それでも、オリジナルプリントの修復はできずにいました」

そして、1990年。

クリスマスのころ、父は体調を崩し床に伏せていた。

「母親が“お父さんが呼んでるわよ”と僕に言う。何だろうと思って父の寝ている2階に上がっていきました」

父は、資生堂時代に社長から初めて認められた作品『寂』を持ってきて、と言う。その作品は経年劣化が進んでいた。

「父が“どう思う?”と聞くので、正直に“だいぶ劣化しちゃったね。ちょっとひどいね”と言ったんです。そしたら、“お前もそう思うか。お父さんもそう思う。だったら、お前が直してくれよ。お前だったらできるはずだから”と。それが親父の最後の言葉になりました」

1週間後、父親は帰らぬ人となる。

父の遺言とはいえ、最初の1年間は何をどうやっていいのか皆目見当がつかなかった。

仕事も忙しかったが、夜の時間や休日を使って、暗室での研究に没頭した。「なぜ写真は劣化するのか」という問いに始まり、古い専門書を紐解(ひもと)きながら研究を続ける日々。

5、6年がたったころ成果が出ずに暗礁に乗り上げ、母親にこうこぼした。

「お母さん、ちょっと無理かもしれない……」

「何言ってるの。お父さんが“お前ならできる”って言ったんでしょ。お父さんが写真のことで間違ったことは1回もないでしょう。やりなさい」

この母親のひと言がなければ完成には至らなかったかもしれない、と村林さんは笑う。

研究のかいあり、「修復はできている」というレベルに至ったのが1997年。さらに技術を磨き、特許を取得したのが2002年。父が亡くなり12年の月日が過ぎていた。

次兄の眞叉夫さんは、弟のこだわりをこう明かす。

「孝夫は余計なことは話さない。父の遺言のことも、僕は修復の技術が完成するまで知りませんでした。孝夫は『写真絶対主義』なんです。つまり、化学的に印画紙に焼きつけたものが写真なんだ、と信じている。モノクロ写真こそがクオリティーの違いを出せる唯一無二のものだとね」

躁うつ病のおかげでひらめいた!

実は、村林さんの写真修復技術の研究は、躁(そう)うつ病と闘う中でのことだった。

「発症したのは、25歳のとき。まず、うつになっちゃって。最初は、なんでこんなに疲れるのだろうと思ったんですね。でも、父も同じ病気だったので、ああ、うつ病だなと」

診察を受けたら即、入院。9か月間の病院生活を余儀なくされる。

躁うつ病は、うつ状態に始まり、次に躁状態となり、そして平常の状態へと移行する。

「うつのときはダーンとテンションが下がるんですね。そうなると、もう布団をかぶって寝ているしかない。長いときは2か月も続くんですよ」

うつ状態から躁状態に変わると、今度は高揚感でいっぱいになり、自分が何でもできると思うようになるらしい。

「僕はうつから躁に移行して、ハイテンションになる前の60〜70%くらいのときに頭がすごく働くんです。数学の問題が一瞬で解けたりする」

修復で行き詰まったとき、そのタイミングと重なったことがあった。それであることがパッとひらめいたのである。

「頭が覚醒して、普段だったら見逃すことに気づきました。でも、そこで実践してしまうと失敗すると思い、メモをとって。平常に戻ったときに読み返して試したんですね。そのおかげで、今の技術が完成したといっていいでしょうね」

病気と闘いながら研究を続ける夫を、妻も支えた。妻の真利子さんが振り返る。

「あの当時は、私も働きに出て家計を支えました。主人はいいお医者さんと出会えたのがよかったですね。“家族はどう接すればいいですか?”と尋ねたら“温かく見守ってあげてください”と言われました。主人は食事をしたりしなかったりするので、健康面には気を遣いました」

今では再発することはないらしいが、月に1度は通院し、投薬を続けている。

「うつに負けない強い意志があれば大丈夫。心の中に柱を1本作ると人間はやれる。この仕事は自分にしかできないというプライドも必要だった。それがあったから脱却できたんだと思います」

一般的にはマイナスのイメージがある躁うつ病だが、前向きにとらえることでプラスにつながることもあるのだ。

修復写真でつながる家族の絆

暗室が備えられた村林家の実家には、1枚の写真が飾られている。父・忠さんが1937年に撮影した作品『寂』である。死の淵(ふち)にあった父が遺言を告げるきっかけとなったこの作品は、村林さんの手で見事に修復されている。

暗闇の中から女性がこちらを向く写真だが、なぜか目は閉じられている。白い靄(もや)のような模様はガラスに施されたものだろうか。とても80年前に撮影されたとは思えない。モダンで幻想的でどこか悲しさも感じられる作品だ。

村林家に飾られたものはレプリカで、実際に修復されたオリジナルは、渋谷区の松濤美術館に収められている。

「修復で元の姿に戻った作品を目にした母は、“あのころのお父さんが蘇った”とボロボロ涙を流して喜んでくれました」

父の作品の修復は怖かった、と村林さんは告白する。

「研究を重ねて、ようやく自信が持てるようになっていきました。それで2000年11月にフランス・パリで父の写真展を開催したんです。それに向けて父の作品を多数修復しました。その作品50点はすべて松濤美術館に収めました。もともと写真の修復は父の遺言でしたから、目的はここで果たしたわけです。ところが、2002年に修復技術のことが雑誌で紹介されると一般の方から問い合わせをいただくようになり、これは求められている技術なんだと改めて教えられたんです」

依頼される修復の写真は、どんなものが多いのだろうか。

「圧倒的に家族の写真ですね。10年前までは、戦死した息子の写真などが多かった。最近では、高齢者の方が若かったころの写真が多いのかな。うれしいのは、画像が薄くなった祖父や祖母の写真を修復すると、それを見て“私、おばあちゃん似だったんだね”などと会話が弾み、家族の結びつきが強くなったという手紙をもらったとき。いい仕事ができてよかったと思えますね」

現在、東北大学大学院の依頼でガラス乾板の修復テストも行っている。

大正時代、中国仏教史研究家が中国大陸に渡って撮影したガラス乾板がくっついて重なっていたり、銀汚染が発生したり、ひどく汚れたりしていた。そこで重なった乾板を分離し、汚染も除去することで鮮明な画像を取り出すことに成功している。

消えた画像がなぜ蘇る!?

実際に村林さんの修復作業を見せてもらった。

「理解すべきなのは、写真が紙と銀とゼラチンでできているということ。理屈としては、画像を安定させて、1度リセットして再現像する、それが修復の基本なんです」

まず、修復するプリントを硬膜液に浸す。これは写真の表面のゼラチンを固めるためだ。約10分前後で取り出し、水に浸す。この水は、村林家の地下から湧き出る井戸水を濾過(ろか)したものである。

次に、漂白液に写真を入れる。すると、画像が次第に薄くなっていく。ここで再び水に浸し、洗浄液に入れると写真の画像がだんだん消えて真っ白に。画像が戻らないのではないか、と不安になった筆者が村林さんの顔を覗(のぞ)くと、

「大丈夫。画像は残っていますから。白い印画紙に白の画像だから見えないだけなんですよ」と笑顔をみせた。

その後、硬膜液に浸し、さらに水で洗う。村林さんの手際のよさ、使った器具を片づけながら作業を進める几帳面さに感心する。

「これは親父にしつけられたわが家の伝統です(笑)。道具は必ず元あった場所に戻すとか、親父は厳しかったから」

なるほど、古い暗室ではあるが、実に清潔なわけである。

「いちばん難しいのは、液から写真を上げるタイミングですね。僕は敏感な左手の人さし指で印画紙を触って判断します。いろんな加減は写真が教えてくれる。“もうちょっとだよ”とかね」

感覚を頼りに判断していく作業ゆえ、マニュアル化は難しいという。

次に村林さんは、バットに写真を置いて500Wの光を当てた。すると、消えたはずの画像が少しずつ現れてきた。

「ここで写真を休ませます。真っ暗な中に写真を置いておくんです。そうすると、写真の調子がよくなるんですよ」

現像液に数分間浸し、最後に停止液に浸せば終了。

黄変していた写真は、見えなかった背景も含め、細部に至るまではっきりと蘇った。

「僕の修復法は経年変化での傷みを解消すると同時に、プリントを長持ちさせる技術でもある。だから、修復したプリントは、今後200年、色褪(あ)せることがありません」

100%の作品を作りたい

村林さんは35歳のとき、7歳年下の真利子さんと結婚。2人の娘に恵まれた。2人とも3歳のころから写真現像の仕事を仕込まれている。

次女の瑛璃(えり)さんは、会社勤めをしていたが退職し、現在公務員試験の勉強中。時折、暗室に来るようになった。

「あの子は“私が公務員になったら、土日はお父さんの仕事手伝うよ”なんて言ってくれてます。彼女は慎重で几帳面だから修復の仕事には向いていますね」

瑛璃さんは、小学校低学年で父から習った修復の仕事をちゃんと覚えていた。

「こういう仕事が世の中にあるんだな、と思いましたね。父があそこまでこだわってやることに感心しました。後継者になれるかどうかはわからないけど、この技術は絶やしたくないという気持ちは、私にもあります。だから応援しています。

普段は優しいお父さんで、休みの日には、キャッチボールやサイクリングをしてくれました。家族全員が横浜ベイスターズのファンなので、家族で野球を見に行くのも楽しいイベントです」(瑛璃さん)

吉川英治賞の受賞記念に、瑛璃さんが、ベイスターズの選手のユニフォームをプレゼントしてくれた、と村林さんはうれしそうに話す。

「もったいなくてまだ袋から出していないんですけど(笑)」

写真修復師としてだけではなく、写真家としての野望も持っている。

「僕の夢は、死ぬまでに100%満足できる作品を作ること。納得のいく作品を撮影して完璧に現像してプリントしたいのです」

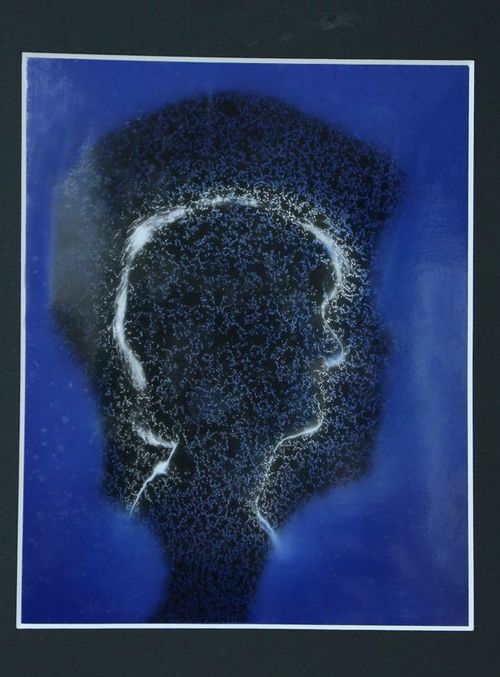

村林さんの作品を見せてもらった。それは女性の横顔を描いたアートのような作品だった。

「同級生の女性に“60歳の記念に写真撮って”と言われて撮影したもので、絵のように見えるけど、特殊な技法を使った写真。僕は欲が深いんです。作品の中に“自分”がいないと嫌なんですね。今は誰でもスマホで写真を撮れるようになったけど、写真はもっと奥が深い。それを若い人にも理解してもらいたいですね」

2003年より、次兄・眞叉夫さんとともに写真修復の会社『リボテック』を設立。営業を担当する眞叉夫さんは日本中の博物館に写真修復の情報をメールで伝えた。

「吉川英治賞をいただいたことで、問い合わせはかなり来ていますよ。今後は海外にもこの技術を広げていこうと思っています」(眞叉夫さん)

デジタル全盛のこの時代、アナログな写真プリントは消えゆく存在なのだろう。19世紀に誕生した写真。その歴史の中で、世界的な光学メーカーは次々とフィルムカメラの生産中止を打ち出した。

しかし、19、20世紀の歴史的な事実を記録したネガやプリントは世界中に存在している。それらが経年劣化の危機にあるのは間違いない。一刻も早く「生き返る」必要のある写真プリントも少なくないはずだ。村林さんが言う。

「デジタル保存すればいいと安易に言うけれど、汚いままデジタル保存しても何のメリットもない。世界的には、現物を保存するのが主流。だから、きれいに修復してからデジタル化すべきなんですね」

東京・大森の片隅で誕生した技術で、世界中の写真が蘇る──。夢のような話なのかもしれない。けれども、世界の何処(どこ)かでこの技術を待ち焦がれている人がいるはずだ。いや、実は待ち望んでいるのは写真そのものかもしれない。

(取材・文/小泉カツミ)

こいずみかつみ◎ノンフィクションライター。医療、芸能、心理学、林業、スマートコミュニティーなど幅広い分野を手がける。文化人、著名人のインタビューも多数。著書に『産めない母と産みの母~代理母出産という選択』など。近著に『崑ちゃん』(文藝春秋)がある。