「今年はじめ、子どもの高校受験が近づくにつれ、不安や苛立(いらだ)ちが激しくなってきたんです。友人に相談したら、お寺の住職さんがやっているワークショップがあると。大切なものが見えてくるからとすすめられたんです」

そう話す愛知県の川上久子さん(仮名、40代)が向かった先は岐阜県関市、田園風景の中に佇(たたず)む大禅寺。住職の根本一徹(僧名・紹徹)さん(46)が迎えてくれた。顔はちょっと怖いけど不思議な安心感があった。

畳の部屋に案内された。8人の参加者が集まると、根本さんが4つの質問を投げかけた。

「大切な人」

「大切なもの」

「大切な思い出や時間などの物事」

「やり残したこと、もしくはやり続けたいこと」

それぞれの問いに3つの答えを考える。そして1つの答えを1枚の紙に書く。合計12枚の紙が机に並べられた。川上さんは大切な人に2人の子どもや夫の名前を書いた。

根本さんは次に、「12枚からまず3枚丸めて捨ててください」と言った。少し迷いながら3枚を取り、感慨深げに丸める。残った9枚から3枚ずつ捨てていき、さらに残った3枚から2枚を捨てる。この段階になると決めるのにかなり時間がかかる人もいる。そして最後に残った1枚も捨てる。

「すべてを失ってしまいました。これが死です」

根本さんは淡々と、しかし神妙な表情でそう言った。参加者はみな自問自答するような表情をしていた。川上さんもその間、意外な判断を思い返していた。

「2回目に捨てる段階で、最後まで残ると思っていた子どもと主人を捨てていました。ずっとこの子たちを自立させなきゃとか、大丈夫かと心配していたけど、心のどこかで信じていたんだ、だから心配しなくても大丈夫だということに気づいたんです。肩の荷が下りて、イライラすることもないんだと思いました」

最後に残った1枚、それは「感謝」─子ども、夫、親など、これまで世話になった人への感謝だった。

「子どもに育てる喜びをもらっていたのだとわかったんです。そう思ったら感謝の気持ちがあふれました。信頼関係こそが愛情なんだってこともわかって、ガミガミ言わなくなりました。受験もこの子なら大丈夫だって。私が変わると、子どもは敏感ですね、自立心が芽生えてきました」

うれしい変化がもうひとつあった。夫が洗濯、食器洗いなどを手伝ってくれるようになったのだ。理由は怖くて聞けないというが、妻の変化に何かを感じ取ったのだろう。

「おかげさまで心が軽くなりました。ワークショップの最後、世の中に残したいことを話して、顔に白い布をかぶせられ、一徹さんの読経を聞いて見送られるんですが、生まれ変わった感じがします。一徹さんの読経も心地よく、大木みたいでブレない存在感とあたたかい感じがしました」

このワークショップはキリスト教のデス・エデュケーション(死の教育)にヒントを得て、根本さん流にアレンジしたものだ。自身の患者(クライアント)にもこの方法を試した、知人の心理カウンセラー、桜井健司さんによると、

「この方法で、意識と無意識の間にある前意識という、普段は気づけそうで気づけない意識をうまく引き出せます」

根本さんはこの方法を「旅だち」と呼ぶ。1度死に、生まれ変わって再出発、という気持ちにピッタリはまる。

川上さんのように、家族や仕事のことなどで、不安や苛立ちを抱えている人はたくさんいる。根本さんは、こうした人が生きやすくなる活動に今、力を入れている。

「心の状態が普通のレベルをゼロとして、川上さんのように少し落ちぎみのマイナス1~3ぐらいのときにケアすれば、わりと簡単に立ち直れる。マイナス9とか10までいくと、死にたくなったり回復に時間がかかるけど、症状が軽くて深みにはまらないうちに手を打とうというわけです」

夜中でも、沈黙30分でも電話相談

終始、穏やかな表情で話す根本さんだが、実は14年間、自殺願望のある人の相談活動に明け暮れてきた。妻の裕紀子さんによれば、相談の受け方が凄(すさ)まじいという。

「午前中、お寺で相談を始めても夜までかかって結局、泊まっていかれる方もいました。電話による相談も多かったですね。夜にかかってくることが多くて、話が終わったかと思ったら、また別の人の電話を取り、一段落しても夜中1時を過ぎても違う人から電話がかかるという状況でした。東京などにも相談者がいて、必要に応じて会いに行ったりすることもありました」

とにかく時間を惜しまず、とことん話を聞くのだ。

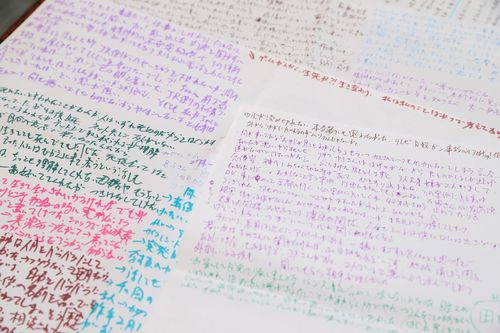

根本さんは、何枚もの模造紙を見せてくれた。相談者が話した内容を書き留めたメモだ。いくつもの色で字が書いてある。理由を聞くと、話をしたときの感情で分けているという。例えば、赤は興奮しながら話した内容、緑や青は淡々と自然な感じ、紫はナイーブな感じ……と分ける。色を見ながら気持ちの変化がひと目でわかるのがいいという。

根本さんが納得いくまで尋ねるのが、「死ななければならない理由」である。

「死ぬって言っている人に説明してもらっても、納得できる回答をくれる人ってほとんどいません。疑問を投げかけていくと説明しきれない場合もあって、“これで死んだらバカですかね?”とか“こんなことで死ぬなんて笑っちゃいますよね”と言い始める人もいる。そんなとき私はこう言うんです。“それなら、死ぬのを先延ばししてもいいんじゃないですか?”って」

ただ、その気づきにたどり着くまでには時間がかかる。心の中を整理して言葉にするまでの間、ずっと沈黙が続くこともあるという。沈黙はときに30分に及ぶ。

話だけで難しい場合には、体験によって気づくこともある。前記の「旅だち」で、どの質問にも答えられない男性がいた。自殺願望が強く、未遂を繰り返していた人だ。

「やり残したことがないということは、まだ生きてもいなかったんだと。生きてもいないのに死ぬわけにはいかないですねって。そのとき彼、目から鱗(うろこ)が落ちたと言っていました。それ以来、彼は自殺未遂をしなくなりました」

相談者との面談では、座禅を取り入れることもある。有名企業に勤務する20代後半の島田理津子さん(仮名)がそうだった。初めて大禅寺を訪れたとき、身体が重そうで表情もどんよりしていた。責任感が強く、優しいからだろう、上司から頼まれた仕事を従順に受けるうち、オーバーワークになり、自殺をすることしか考えなくなったという。

心療内科の病棟に3か月入院し、強い薬を飲むうち、副作用なのか、誰もいないキッチンで音が聞こえるようになる。眠れないので入眠剤を飲むと、自分の足元に人が立っているのが見えたという。

ひと通り話を聞いて、座禅をすすめてみた。1回、2回、やってみるとセンスがいい。夕刻、3回目の座禅が終わったとき、号泣していた。

「夕焼けの田園風景がきれいです。光の高さが素晴らしい」

心の中に光や風が入ったのである。以降、自宅のベランダで夕方、座禅するようにすすめた。すると2週間後、怪現象が消失。薬を手放し、職場にも復帰した。

島田さんのケースもそうだが、相談を受けた日に何らかの解決策を見つけることを、根本さんは目標に置いている。

「ハッピーエンドになれば、笑顔で見送れたり、電話を切ったりできます。すると私は身体こそ疲れているけど、ストレスがないわけです。達成感がある。だから長く相談を続けられたのだと思います」

しかし1度はよくなっても再び「死にたい」というメールや電話をしてくる人もいる。そういう人に根本さんは必ず言うことがある。

「死にたくなったら俺の顔を思い出してくれよ。怒るからな、勝手に死んだら。どうして自殺をしなければならないかを最後に聞かせてもらわないと成仏できないからな!」

そう伝えておくと、みな、自殺寸前に根本さんの怒った顔が思い浮かぶのだという。そうしてまた電話で話をし、解決策を見つけていく。

これまで数々の相談を受けてきたが、根本さんが直接本人と話して、自殺をした人はひとりもいないという。

派手に遊ぶ“ナイフ”のような学生

それにしても、なぜ根本さんは、これほど自殺しようとする人に関わるのだろう。

母親・智恵子さんによると、友達のことを放っておけないタイプで、面倒をよく見る子どもだったという。

「私がサラリーマンになれって言っても、“俺は会社のために身を粉にするのは嫌だ、人のために生きるんだ”と言っていたのを覚えています」

根本さんが生まれたのは1972年。一徹という名は、当時人気の野球漫画『巨人の星』に登場した星一徹から取った。智恵子さんが「イッテツ」という音の響きが好きだったのだ。育ったのは東京都品川区。友達が多かった。

「空手とか音楽のバンドとかやって、遊び好きで、ぜんぜん家にいないメチャクチャな子でした。性格は悪くないんだけど、いつも“ちゃんとしろ”と言っていました」

高校を卒業後は、昼間、仕事をしながら慶應義塾大学の通信制で学んだ。仕事は、クルーザーの運転手。サンセットクルーズを楽しむ人やゴルフに行く人を送ったりした。

大学の学習サークルの仲間だった武田光司さんは当時の根本さんをよく覚えている。

「バイクが大好きで、よく酒を飲んで、クラブなどで踊り狂って、ときにナンパもしていましたね。それに議論が好き。みんなと楽しく飲んでいるのもおかまいなしに、怒鳴り合いながら激論を交わしていることもありました」

軟派かとも思うが、違う。

「目力の強さは圧倒的でしたね。極真空手をかなり極めていて、ナイフのような鋭さがありました。“触ると切れるぞ”という危うい雰囲気を醸し出していました」

正義漢でもあった。例えば街角で殴り合いのケンカを見ると放っておけず、躊躇(ちゅうちょ)なく仲裁に入っていた。

「彼の行動の背景には、彼も僕も大好きな中国の歴史や思想があるんです。とくに『義』や『義侠心(ぎきょうしん)』。けっして見返りを求めず、人のために尽くすという精神です」

「カリスマ性」もあった。相手が誰であろうと差別なく受け入れるので、根本さんの周りには自然と人が集まった。

大切な3人の自殺に苦悩

’96年、24歳になった根本さんを悲劇が襲う。朝、大学へ向かう途中、停止していた根本さんのバイクに、クルマが突っ込み、重傷を負ったのだ。

しかし悪いことばかりではなかった。入院先の病院で、将来の伴侶(はんりょ)となる裕紀子さんと出会ったからである。

「私は同室のお年寄りの担当だったんですが、看護学生だった私に、主人が声をかけてきました。第一印象は、ヘンで怖そうな人。でも話してみると面白い人でした。気がつけば、病室の掃除担当の男性も主人の周りに来て、仲よくなっていて、今までに会ったことのない人でしたね」

交際を深めるうちに、根本さんの意外な一面を知ることになる。それは、「人は何のために生きるのか」といった哲学的なテーマに興味があるということだ。哲学者の小阪修平氏が主宰するグループに入って勉強もしていた。そんなことにあまり興味のない裕紀子さんは最初、不思議に思ったが、のちにその理由がわかる。大切な3人を自殺で亡くしていたからである。

1人は、幼いころから可愛がってくれた母方の叔父、2人目は、近所の中学の同級生、3人目は、高校時代、ハードロックバンドを組んでいたときの女子メンバー。

「共通しているのは、3人とも自分もこうなりたいと憧れるような素晴らしい人だったことです。中学の彼女なんかは、ゴキブリを手で逃がしてあげるほどの優しい子だった。そういう人がなんで自ら命を絶たざるをえないのか。“生きる意味って何か”ってことは自然と私の問題意識の中心になりました」

大学を卒業したころ、物書き志望でもあった。しかしそれだけでは納得できず、僧侶になろうかと思い始めていた。そんなときである、母親の智恵子さんが「僧侶募集」と書いた求人広告を持ってきたのは。そこには「経験不問」とある。「お寺に入ればちゃんとするだろう」という智恵子さんの親心なのだが、根本さんにとっては渡りに船だった。

応募すると見事、採用。勤務したのは、都内にあるペット供養で有名なお寺だった。しかし仕事の合間に本を読むと、厳しい修行のことが書かれていた。自分もそこに身を置きたいという情熱がむくむくと湧いてきた。

同居していた裕紀子さんを東京にひとり残し、根本さんは先輩僧侶からの情報を頼りに、岐阜県の梅龍寺の門を叩(たた)き、弟子入りを志願する。半年ほど小僧修行した後、厳しい修行で有名な正眼寺(岐阜県)の僧堂に入ることを許される。正眼寺はパナソニックの創業者、松下幸之助氏や野球の王貞治氏なども訪れる著名な寺でもある。

禅宗では、365日24時間すべてが修行といわれる。朝3時半に起きて、掃除や10升のごはん炊(た)き、薪(まき)を山に取りに行くという修行。日によっては家々を回ってお米や食糧などをいただきにいく托鉢(たくはつ)をしなければならない。すぐにお米をくれる人もいるが、水を撒(ま)かれて帰れと言われることも珍しくない。お腹が減る。幻覚で石が饅頭(まんじゅう)に見えて口にする者もいた。身につけた黒の法衣(ほうえ)は4年もたつと日にやけて薄い青に変色した。夜は座禅や経典の勉強で寝るのは12時を回った。そんな当時の夢は、5時間寝ることだった。

僧堂で3年後輩の木原大萌さんは、異彩を放つ根本さんの姿をよく覚えている。

「上下関係が厳しいのは修行道場の常ですが、根本さんが理不尽なことをおっしゃることは1度もなかったです。食事を煮炊きする役割を任されても、普通は丁寧に教えてはくれないものです。でも根本さんは、できない人にも、どうしたらわかるかを考えながら、いろいろな方法で、ユーモアも交えて教えていました。相手がわからないのは自分の教え方が悪いのだ、という姿勢でした」

自殺予防活動でボロボロに

修行生活が4年半を過ぎたころ、僧堂への道を開いてくれた老師が亡くなった。根本さんはいったん寺を出て、修行で得たものが、どれだけ社会で役立つか試そうと決心する。

都内に戻り、ハンバーガーショップでアルバイトを始めたのだ。同じアルバイトの学生たちを相手に話していると、将来に悩みを抱え、自殺願望があることを知る。

自殺した3人のことを頭の片隅において生きてきた根本さんは、その問題を放っておくことができなかった。学生相手に、ファミリーレストランのドリンクバーで朝まで相談に乗ることもあった。

’04年、mixi(ミクシィ)にサイトを開き、生きづらさや悩みを抱えた人が交流を図る場をつくった。

そのうち「死にたい」と気持ちをはき出せるサイト『消えない人』も立ち上げた。

「書き込みを見て、同じ悩みを抱えた人がこれだけいるのかと知っただけで、私ひとりじゃなかったと思えて、気持ちが軽くなる人がいます。モヤモヤしたものをはき出せる場所って大切なんですよね。“孤独じゃないんだよ、消えないでほしい”という願いを込めて運営していました」

『消えない人』の活動が発端となり、自殺志願者の相談にも乗るようになる。

’05年から、いまのお寺の住職になり、自殺予防活動をする僧侶として、メディアにも取り上げられるようになった。それに伴い、講演の依頼も増えたが、当時はまだ新人住職。「住職業務に専念すべき」という周囲の声も多数あった。

誰の支援もなく、たったひとりの奮闘が続いた。

そのころ、珍しく友人の武田さんに弱音を吐いたが、

「たとえ活動をやりすぎて、寺の運営が成り立たなくなって破門されても、自殺予防活動はやめないから」

と話していたという。

結婚後、数年がたっていたので、成り行きが心配されたが、幸いお咎(とが)めはなかった。

ただメディアに出るたび、相談者や自死遺族からのメールや電話の数はグンと増えた。そうして前記したように、寝る時間を惜しむように相談に明け暮れる状況に陥り、潰(つぶ)されそうになっていた。いくら解決策を見いだす相談であっても、ほぼ毎日、同じペースで対応すれば、それによるストレスは計り知れない。

自分、妻、息子に目を向けて

ついに、心臓が悲鳴をあげた。狭心症の発作を起こし、入院。血管の詰まった箇所をふくらませる手術を行った。

そのときばかりは、日ごろ遠慮がちな母・智恵子さんや妻・裕紀子さんも相談を減らしてはどうかと言った。しかし根本さんは、首をタテには振らなかった。

次第に考えが変わっていったのは、今年5歳になる息子、徹平君のことも考えた結果だ。

「とにかく忙しくて、父親らしいことはあまりできていなかったのでね。女房から、子どもには言葉で言っても理解できないから、背中で教えてねと言われていました。でも長く生きなければ、伝えたくても伝えられない。人のことを気にかけるのはいいけど、それに家族を付き合わせているわけで、そこは反省しなければいけないと思いました」

修行時代、老師と交わした会話を思い出したのかもしれない。根本さんは老師に尋ねたことがある。「修行を積むことで人を救えるのか。救えないのなら、仏教は何のためにあるのか」と。老師は答えた。「人を救おうといっても、ひとりを救うことは大変なのだ」

座禅をしつつ老師の言葉の真意を考えていると、わかったことがあった。「ひとりを救う」のひとりとは、「私」のことではないのか、と。

「相手とともに自分も救われなければ、本当の救いではない」

言い換えれば、自分が救われていなければ、本当の救いにはなっていないのである。

もっと多くの人を救う新たな手段

その後、相談ルールを変更した。誰彼かまわず電話での相談を受け入れるこれまでの方法をやめて、最初はお寺で直接会って話をすることを条件にした。それ以降は、電話などによる相談もできる。

そうした変化と並行して動き始めたのが、楽しいこと、つらいことをみんなで考えるネットワーク『一徹.net』だ。友人の武田さんも事務局長を務め、活動を支えるようになった。冒頭で紹介した旅だち、座禅、ヨガ、アート、音楽などを取り入れたワークショップを開催し、心と身体の健康を整える取り組みだ。時間をかけて死にたいと訴える人を救う水際作戦よりも、ちょっとした生きづらさを感じる人にも目を向けることで、多くの人を救える可能性があると考えた。

実は、こうしたワークショップでできた仲間を、根本さんは人を救う力にしようと考えている。自分がひとりで救える人は限られているし、自分以外にも救える力をもつ人がいるはずだと思っている。そう考えるのは、厳しい修行で得た実体験があるからだ。

根本さんによれば、修行僧は、精神的に追い込まれノイローゼ状態になることが多いという。根本さんも経験した。大切なのはそこからだ。

「苦しい状態を脱することができたら、何かを見つけられるんです。それだけ強くなれる。言い換えれば、悩んだまま死ぬのって、すごくもったいないことなんです。文豪だって自殺に追い込まれそうになりながら人の心の中に染みわたる作品を残す。作家でない市井の人だって、苦しみを乗り越えることで、人を救えるようになると思うのです。そういう人を“最強の素人集団”と言っています」

振り返れば、根本さんは、自殺防止や心理療法を専門的に学問として学んだわけではない。だからこそ、悩みながら慎重にやってきたわけ だが、これまで多くの人を救ってきた。

心理カウンセラー・桜井健司さん(前出)は、個人で続けてきた相談の受け方は、心理学的に裏づけのある内容と重なるものが多いという。

「座禅も瞑想(めいそう)法によるマインドフルネスと類似する部分がありますし、アートは芸術療法、ダンスも表現芸術療法といって、心理療法の一分野になる。自分の体験からそれを着想できるところが、センスのいい人だなと思います」

相談の際、いくら話しても「死ぬ」という人には、死なない約束をするのが一般だが、根本さんは相談者に「死んでいる場合じゃないんだよ」と言うことがまれにある。

「それが言えるのは、長い時間をかけて信頼関係を築いて、可愛がってくれている親戚のおじさんに叱られていると、相手が思うような関係性になっているから」と桜井さん。

9月8日、根本さんの活動を描いた映画『いのちの深呼吸』が公開された。アメリカ人監督ラナ・ウィルソンによる作品で、命を削るように相談を受けるシーンが随所に映し出される。息が詰まるような映像を見ながら、改めて、根本さんを癒す場所はどこなのかと思う。クラブで踊ることもそうだろう。

最近は、一緒に遊ぶ時間が増えている息子との時間も貴重な時間だ。しかしもうひとつある。それは裕紀子さんの存在である。

今回の取材で、根本さんが席をはずしたとき、裕紀子さんに聞いた。「ご主人、弱音吐くことないですか?」と。

「しょっちゅうです。“疲れたな~”とかはよく言っていますし、シュンとしていることもあります。“もう、俺、いい”って投げやりになっていることもある。そう言われても私も反応のしようがないので、黙って聞いてます」

そんな夫を支えるのは骨の折れることだと思うけれど、なぜ続けられるのだろう?

すると、ひと言、

「飽きないから(笑)」

これからは新しい仲間づくりの中から、生きづらさを解消する、あるいは生きるのが楽しくなる、いろいろなアイデアが生まれてくるだろう。ますます飽きない根本さんの活動が続くに違いない。

(取材・文/西所正道 撮影/齋藤周造)