東京五輪まであと2年を切った。首都東京では世界中から選手団・観戦客を迎えるためのさまざまな準備が急ピッチで進められている。一方、五輪のために居場所を奪われることを心配する人たちの声はなかなか表に出てこない。

そこで週刊女性は、当事者を訪ねて聞き歩きをする路上ルポ短期連載『五輪とホームレス』をスタートさせた。第1回では、“山谷”に住む男性に焦点をあてる。

労働者やホームレスは仕事にあぶれ……

「今年3月に500メートルはあったアーケードがなくなってね。40年たって老朽化したから、撤去したのです。費用は東京都が8割、台東区が1割、商店街が1割を負担。商店街は最盛期には120店あったんだけど、いまはたったの30店だから、そんなに売り上げもないのに、1店で50万円も出したんですよ」

と、都内随一の労働者の町“山谷”の中心部にある「いろは会商店街」の70代の男性店主は話す。

山谷とは、観光スポットの浅草雷門から北西に2キロほどの台東区清川・日本堤・橋場と、荒川区南千住付近を指す。昔から日雇い労働者の町として知られ、格安の木賃宿が100軒以上も軒を連ねていた。

フォーク歌手・岡林信康の『山谷ブルース』や、ちばてつやの名作ボクシング漫画『あしたのジョー』が誕生した地としても有名だ。

「50年前は都電が走っていて、旅芸人が出演する大劇場もあった。最盛期は昭和30~50年ごろ。労働者は朝から働き、夜は酒を飲み、ケンカして、宿に泊まる。または路上で生活する。町中に活気があふれていました」(同店主)

しかし、バブル崩壊やリーマン・ショック、あるいは契約社員や派遣会社の台頭を経て、日雇いの仕事は減り続けてきた。日雇いといえども、身元のはっきりしない人間を働かせるのは厳しい時代になってきたこともある。労働者やホームレスは仕事にあぶれ、高齢化し、生活保護を受けるようになっていった。

ホームレスや生活保護受給者は教会などが毎日のように行う炊き出しに通い、ディスカウントショップで酒や食料を買うため、商店街には金を落とさない。よって店は不振を極め、夕方6時にはほとんどが店じまいする。東京でこんな町は初めて見た。

「アーケードがあったころは午後6時になると、ホームレスが150人ほど段ボールの寝床を作っていたけど、いまじゃあ10人ぐらい。この10年ほどで労働者の町は福祉の町に変わってしまい、このままでは商店街は消滅してしまう。何か対策を練らないといけないけど、そのめどはまったく立っていないんですよ」

と店主は嘆く。

2度目のどん底でホームレスに

約2年半前から山谷で生活保護を受けている齋藤孝志さん(57)は元ホームレス。同商店街の路上で酒盛りをやっていたグループのリーダー的存在で、“キリンさん”の愛称で呼ばれるように185センチの長身で細い体形だ。

「その前の2年半は、足立区の舎人公園にいました。テントは張らず、園内の東屋みたいなところで雨露をしのいで。仕事はせずに毎日、スーパーで万引きしていて3回、捕まった(笑)。このままではいけないと、知人づてで山谷に来て生活保護を受けるようになったのです」

と事情を説明する。

齋藤さんは変わった経歴の持ち主。祖父がハワイで観光会社を経営していたことからハワイで生まれ、4歳まで現地で育った。その後、東京へ移り住み、幼少期からボクシングを始めた。高校の国体ではフェザー級で優勝。進学した法政大学でも活躍した。

名門・三迫ジムの会長からスカウトされて、大学卒業後は同ジムへ。ほどなく日本チャンピオンになって8回防衛し、さらに東洋太平洋のタイトルを3回防衛。次は世界タイトル挑戦、となったときに最初のどん底を味わった。

「検査したら右目が網膜剥離になっていて、医者から“このままだと失明する”と告げられ、ボクシング協会も試合を認めなかった。それで絶望的になって引退しました」

大学生のときにデキ婚で学生結婚していたため、妻と娘1人がいたが、あえなく離婚。28歳のときだった。

ボクシングと並行してやっていた内装業を続け、やがて独立。社員3人を雇うまでになった。47歳のとき、2度目のデキ婚。2男をもうけ、一戸建てのマイホームをキャッシュで買い、BMW、ベンツなど外車を乗り回した。

しかし、5年後、再び離婚。家族と自宅を失う羽目に。

「原因はボクの浮気(笑)。最初の離婚のときもそうでしたが、幼い子どもたちを守ってやれなかったことが、いちばんの心残りでしたね」

と自分のふがいなさを口にした。ほぼ同時期に仕事もうまくいかなくなって廃業。2度目のどん底でホームレスになった。現在は生活保護を受けながら自立を目指す。

「家賃を引けば、1か月で手元に8万円が残る。生活保護を受けている側も、その大半を飲み屋のツケや借金返済に充てたり、飲酒・ギャンブルなどですぐに失ってしまう。すると、食費や酒代を他人にたかる。

1日1食程度ですませ、朝から酒をちびちび飲んで1日中、酔って過ごす。生活保護者同士、互いにすねの傷をなめ合って、ごまかしている。酒に逃げている」

と齋藤さんは生活保護受給者の弱さや、だらしなさを率直に指摘する。

宿には「100日ルール」なるものがある。生活保護を受けて入った宿でも、100日を過ぎると、自分でアパートなどを見つけて転居するよう促されるという。

「現実的には無職で生活保護の人間には、なかなか民間のアパートは貸してくれないんですよ。それでも、この生活に甘んじて酒浸りにならないで、抜け出す努力をしなければいけない。高齢者、病気の人や障害者以外はね」

2年後の齋藤さんは、どうしているのだろうか。

「最初の娘は一昨年、男の子を産んでいるので、すでに孫がいるんです。その孫と、現在11歳の長男と7歳の次男の3人で、新国立競技場で五輪を一緒に観戦したい。そのためには一刻も早くこの生活を脱して、祖父や父親として胸を張って会えるようにならなければ。

内装の技術はあるので、契約社員でもバイトでもいいですからね。また、将来的には、活気がなくなったこの商店街の再生に尽力できたらと考えています」

と力強く答えた。

齋藤さんは近所の職業安定所の“ホームレス支援事業”に疑問を投げかける。ホームレスだけでなく生活保護受給者にも認められている東京都が出している仕事のことだ。

「今年6月から約2か月間、毎日、マイクロバスが7台ぐらい来て、200~300人を乗せていくんです。道路を剥がしたり、掃除したり、写真を撮ったりする簡単な仕事ですが、朝9時から30分やって30分休憩の繰り返しで正午まで。弁当が支給されて午後3時まで待機。それで終わり。

結局、2時間も仕事をしていないのに8000円もらえた。ボクらは助かりましたし、東京都は財政に余裕があるのかもしれないけれど、こんな仕事とはいえない仕事をムリクリ作って、われわれに金をばらまいていいのかと。こんな無駄遣いを小池都知事は知らないだろうし、一般の人はどう思うだろうって」

8年前に路上生活が始まった

この商店街から200メートルほど離れた台東区立玉姫公園でダンボールとブルーシートのテントを張って暮らしている人物がいる。東京都出身の荒井忠さん(65)だ。

「本名、顔出しでかまいませんよ。別に悪いことはしていないし、他人に迷惑もかけていませんから。でも、決して褒められたもんじゃないけどね」

と荒井さんは屈託なく笑う。この公園には荒井さん以外に5人が住んでいる。

「区役所の職員などから“テントを撤去しろ”とは言われないですよ。ただし、新しくテントを立てようとする人は認められない。われわれは長年、住んでいるので黙認というわけです」

この地に住み着いたのは約8年前。その前は3年ほど上野でホームレスをしていた。路上生活のきっかけはーー。

「トラックの運転手をしていたんだけど、長時間労働で給料が安くてね。いまでいうブラック企業だったから頭にきて社長をぶん殴ったの。それで集金した13万円を持って、そのままトンズラしたわけ」

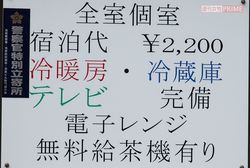

木賃宿といっても、3畳もない部屋に共同の風呂、トイレ、台所で1日2200円ぐらいだから単純計算で月に6万6000円の支出になる。それならば、まだテント生活のほうがまし、というのだ。

「近くにある職安がホームレスや生活保護者へ発行している『ダンボール手帳』というのを持っていて、日比谷公園や代々木公園の清掃などの仕事が順番に回ってくる。1週間に1日仕事をすれば1週間は十分に暮らせるから」

3年前、福島・飯館村へ除染の仕事で40日ほど行ったこともある。1キロ120円程度になる空き缶集めもやっているし、炊き出しもある。

「たまに近所の住民の方からのおすそ分けもあるので、食事に困ることはない。ゴミ箱をあさることはしませんね」

荒井さんのようなホームレスは周辺では徐々に減りつつあるという。

「まさしく貧困ビジネスだね」

一方、生活保護受給者は増えている。なぜ、荒井さんは生活保護を受けないのか?

「区役所職員などがホームレスに声をかけて、宿に押し込めて生活保護を受けさせているのは知っています。区と宿がつるんでて、ここ5年ほどはいっそう顕著になってきた。まさしく五輪に向けての浄化だよね。

でも、生活保護は金はそこそこあるけど、門限とか、職を探せとか、いろいろとうるさい。自由がないのよ。また、NPO法人などがやっている宿で3食つきのはめちゃくちゃ高くて、月に1万~2万円しか手元に残らない。まさしく貧困ビジネスだね」

荒井さんは1度、20代後半で結婚。30代半ばで奥さんに愛想をつかされて離婚し、幼いひとり娘とも別れた。

「それ以来、1度も会わせてくれないし、連絡先さえわからない状態。もう30歳を越えているはずだけど……」

と目を潤ませた。

荒井さんら玉姫公園に住むホームレスについて、山谷の宿で生活保護を受けている70代の男性は、

「食事をおごってくれたり、相談に乗ってくれたり、とても優しいし、自分たちがこの労働者の町の伝統を守るというような肝っ玉も据わっている。あの人たちは、俺らとは人格がちょっと違いますよ」

と、べた褒めする。

2年後の五輪時、荒井さんはどうしているかと聞いた。

「2年後も将来も、ずっとこのままでいい。仕事も少なくなっているし、ホームレスも減ったけど、いまでもここは労働者の聖地。日本社会のゆがみ、ひずみ、行政の悪い部分の縮図みたいなところだから、その根本が変わらない限り絶対になくならない」

と荒井さんは主張した。

生活保護受給者の描く未来は

若い生活保護受給者に話を聞いた。神奈川県出身の池田義正さん(42=仮名)は14歳のときに母親をがんで失い、学生時代からヤンキーだった。その延長で暴力団に入った。

「しのぎで覚せい剤の売人をやったんです。やがて逮捕されたんですが、初犯で執行猶予期間中に再犯したので、結局は3年半、網走刑務所に入ったんですね」

と池田さんは話す。

出所後は、組に愛想をつかして、警察に脱退届を提出。28歳のときだった。堅気の鳶職人となり、東京や大阪で暮らしていたが、徐々に黄疸や身体がだるいなどの症状が出るようになった。

「よくあるケースですが、売人時代に覚せい剤が安く手に入るので、自分でもときどき打っていた。その後遺症です。酒で麻痺させるなどしてごまかしていたんですが、どんどんひどくなって……。

売人時代は若かったので、覚せい剤を売ることをなんとも思わなかったのですが、自分がこんな目にあって初めて“覚せい剤は人間をダメにする。クソだな”と思うようになりました」

と池田さん。

仕事ができなくなって1年前から生活保護を受けるようになった。ここでは若手ともいえる池田さんは、将来をどう見つめているのかーー。

「まずは身体を治して、五輪のころには山谷にいないようにしたい。父はボクが24歳のときに60歳前で病死しているんですが、食べ物関係の仕事に就いていたんですね。ボクも食べ物が好きなので、いずれはタコ焼き店をやりたい。結婚ですか? それよりもまずは仕事をして自立したい」

と池田さんは語った。

(フリーライター山嵜信明と週刊女性取材班)

《PROFILE》

やまさき・のぶあき ◎1959年、佐賀県生まれ。大学卒業後、業界新聞社、編集プロダクションなどを経て、'94年からフリーライター。事件・事故取材を中心にスポーツ、芸能、動物などさまざまな分野で執筆している