牧場の中に入ると、柵の中から数頭の子牛が出迎えてくれる。

くりっとした目に、長いまつげ。「かわいい!」、その愛らしさは、取材スタッフ一同が声を上げてしまうほど。

3つの牛舎には、100頭もの牛がいて、北海道の牧場のようだが、ここは東京・八王子。近くに民家が立ち並ぶ、都市型ファームなのだ。

大人も子どもも目を輝かせる

日曜日の午後、家族連れを中心に、人が集まってくる。

「うちでは毎週日曜日に乳しぼり体験教室をやっています。昨日は雪が降ったから集まるかと心配だったけど、けっこう来てくれてますね」

穏やかな口調で話すのは、磯沼ミルクファーム代表・磯沼正徳さん(66)。

デニムのつなぎに、長靴姿がトレードマークだ。

ミルキングパーラーと呼ばれる搾乳室に入ると、すでに牛が待機。間近で見ると、その大きさに圧倒される。

怖いのだろう、小さな子どもがしり込みすると、磯沼さんはやさしく手を添え、言葉をかける。

「ほら、こうやってお乳の根元をぎゅっと握ってね」

ミルクが勢いよく飛び出すと、子どもはとたんに大喜び。大人たちもかわるがわる乳をしぼっては、「あったかい!」「手につけるとすべすべ!」と、目を輝かせている。

場内には、とれたての牛乳や手作りヨーグルトが手に入る直売所もあり、来場者が思い思いに楽しんでいた。

「うちの牧場は、誰でも自由に出入りできます。場所柄、地域の人の理解がないとやっていけないので。定期的にイベントをするのも、牧場を身近に感じてほしいからです」

中でも、好評なのが、「カウボーイ・カウガールスクール」。

小学生を中心とした子どもたちが、自分の子牛を1頭受け持ち、1年にわたり世話をする。名づけ親にもなるので、愛着もひとしおだという。

「私はメリーちゃんと名前をつけました」

そう話すのは、松原ひなたさん(22)。小学5年のときにカウガール体験をして以来、牧場の仕事に興味を持ち、3年前から正式にスタッフとして働いている。

「当時は、牛舎の掃除など裏方の仕事も、磯沼代表に教わりました。かわいがるだけでなく、牛は人間の仲間だと教わったことが、子ども心に残ったんですね。大人になって、この仕事を選びました」

カウボーイ・カウガールスクールを卒業した子どもたちが、成長した『わが子』を見に来ることも多い。

磯沼さんがポツリと話す。

「明日は、小学生の男の子が来ます。別れを言いに」

男の子がミミリンと名づけた牛は、数年たっても乳牛の役割を果たせず、食肉牛として出荷されるという。

「自分が世話をした牛との別れだから、悲しくないはずない。それでも“来るか?”と連絡するのは、見届けることで、命の尊さや食材への感謝を知ってほしいからです」

この牧場は、(社)中央酪農会議に認定された『酪農教育ファーム』でもある。しかし、そういった立場抜きで、磯沼さんからは「大切な仲間を最後までしっかり見送りたい」という気持ちが、まっすぐに伝わってくる。

高台の広々とした放牧場に行くと、磯沼さんを見つけた牛たちが、のっそりと近づき、しきりに頭をこすりつけては甘えている。

言葉はなくとも、その姿が物語っていた。どれだけ牛に慕われているかを─。

牛とともに歩んだ、長い道のりを振り返ってもらった。

覚悟を決めた中学1年

最寄り駅の京王線山田駅から数分歩くと、磯沼さんが所有する土地が広がる。

総敷地面積は、実に6000坪あまり。私道を抜けると牧場につながり、敷地内に自宅もある。

「元禄時代だから、350年ほど前ですね。先祖代々受け継いで、僕で14代目。酪農は父の代から始めたので、2代目になります」

戦後、食糧不足の時代に、八王子が酪農振興地域に指定されたのを機に、父親が農業の傍ら始めたという。

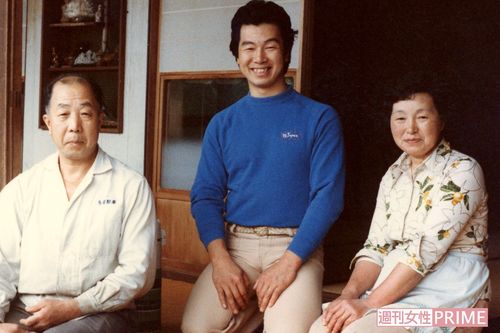

1952年、男ばかり4人兄弟の長男として生まれた。

「父は無口で黙々と働いていました。母はお勝手仕事と僕ら4人の子育てをしながら、畑や牛の世話をして。忙しい親の姿を見て育ったから、小学校に入ると、当たり前に仕事を手伝っていましたね」

幼いころから、穏やかで、出しゃばらない性格。その一方、「こうと決めたら一直線」。

静かなる情熱を併せ持っていたとも。

酪農業を継ぐことを決めたときも、まさにそう。

「中学1年だったな。祖父の葬式で忙しい父に代わって、初めて乳しぼりを任されたんです。ひとりでバケットミルカー(搾乳機)を使って仕事をやりきってね。そのとき、作業を終えて、心を決めていました。これが俺の仕事だ。一生やるぞって」

決意は揺らぐことなく、高校は都内で唯一、校内に牧場と牛を所有する、都立瑞穂農芸高校へ進学。その後、東京農業大学短期大学部に入学し、卒業後は父親のもとで働く道を選んだ。

「5年くらいは父のやり方を教わって、勉強させてもらうつもりでした」

とはいえ、静かなる情熱の持ち主である。じきに、酪農家の若い仲間で集まっては、「未来の酪農」について、熱く語り合うようになった。

仲間のひとり、東京都酪農業協同組合組合長・平野正延さん(69)が当時を振り返る。

「仕事が終わると、磯沼の家に集合してね。専門家を呼んで、コンピューターで管理する餌やりソフトの開発をしたこともあったな。特に磯沼は、アイデアマンなので、牛の品評会を立ち上げるときは、『農業祭』にして消費者も呼ぼうなんて知恵を出して。20代で若かったから夢中で語り明かして、気づけば夜中の2時、3時。お母さんに“いつまでやってるの!”なんて、あきれられたもんです(笑)」

父親は、そんな息子を黙って見守っていたという。

時代は、高度経済成長期。食料も豊富になり、牛乳の生産調整が始まっていた。そのあおりを受け、近隣の酪農家は次々と廃業していった。

前出・平野さんが続ける。

「お父さんにはお父さんのやり方があったと思います。ただ、厳しい時代背景の中、息子の若い感覚も取り入れようと考えたんでしょうね。

最新式の機材を入れたときは、“土地売って、金を工面した”って、お父さん、まんざらでもない顔で話してました」

オーストラリアでの体験

こうして、新しい牧場づくりに取り組むこと数年。

ある出来事を機に、磯沼さんは、根本から牧場のあり方を見直すことになる。

牧場といえば、牛が「モ~、モ~」と鳴いているイメージがあるが、磯沼牧場の牛は、とても静かだ。

「牛は、不快なときに鳴くんです。何とかしてくれって。うちの牛はそれがないから、鳴く必要がないんです」

磯沼牧場では、動物の自主性を大切にする、『家畜福祉』の考えを基本にしている。

「フリーバーンといって、牛舎内で牛が自由に動けて、餌も好きなときに食べられるようにしています」

今の形に飼い方を見直したのは、26歳のとき。

海外青年派遣事業の研修で、オーストラリアの酪農を体験したことに始まる。

「衝撃でしたね。日本では、効率を優先して、牛を狭いスペースに入れ、つないで管理するのに、オーストラリアでは放し飼い。土地が広いせいもあるけど、根本的な考え方が違うんです。彼らは牧場の仕事を、単なる労働ではなく、人生を豊かにするための楽しみだと考えていて、牛や羊も、仲間のような存在なんです。それを見て、ああ、これが自分の目指す牧場の形だと確信しました」

ノウハウを持ち帰り、さっそくフリーバーンのスタイルを導入した。

生産効率第一主義の日本の酪農と、真逆の方向に舵を切ったわけだ。

結果は吉と出た。

「牛は自由に動ければ、胃袋も活発に動く。食欲も出て、主食の穀物をしっかり食べます。干し草も好きなときに食べられるから、腹八分目で満足して、健康になる。それこそ、牛にとっては楽園のような環境なので、ストレスもたまらない。そうすると、おいしいミルクをたっぷり出してくれるんです」

牛が自由に動いて、管理に手がかかるぶん、ほかで効率化を図った。

搾乳は最新式のミルキングパーラーで、1頭につき3分で完了するように。むろん「母さん牛が、命がけでミルクを出してくれるんだから」と機械のようには扱わない。

牛の首輪に発信機をつけた個別認識システムも導入し、1日の餌(穀物)の量もコンピューターで管理。作業を軽減させた。

「牛舎の増築や機材を購入するたび、借金もしました。儲けが薄い商売なので、それこそ10年かけて、少しずつ借金しては返済して、理想の形をつくっていったんです」

干し草には果物の皮を混ぜ、飲み水は地下50メートルからくみ上げた天然水に沖縄から取り寄せた化石サンゴを入れて─。これだけ手塩にかけた牛たちのミルクである。

味は絶品。東京都の乳質コンテストでも3年連続ナンバーワンをとるなど、高い評価を得た。牧場経営も安定し、当初20頭あまりだった牛は、50頭に増やせた。

絞り出したアイデア

だが、これが災いした。

ここは、民家が立ち並ぶ都市型ファーム。近隣の住民から、においの苦情が出始めた。

畜産公害は牧場にとって、存続を脅かす死活問題だった。

「牛が自由に動き回れるってことは、どこにでも糞尿をしちゃうってことなんです」

頭数が増えれば、その量も多くなる。近隣住民から「においがきつい」と、役所に通報されたこともあった。

「うちは昔から牧場をやってる。それをわかって引っ越してきた、なんて理屈は通用しません。近隣に迷惑をかけないよう、徹底した対策が必要だと、知恵を絞りました」

一般的な対応策は、消臭剤をまくこと。ただ、この水溶液をまけば、牛舎の地面が濡れた状態になる。

「そうすると、牛が横になったり、座ったとき、ベタッとして不快なんですよ。お尻も汚れて、不衛生だし」

牛への思いが人一倍、強いからこそ、薬品には頼りたくない。解決の糸口は容易に見つからなかった。

牛に害がなく、コスト面も抑えられる消臭剤。寝ても覚めても考え続けた。やがて、ひとつのアイデアが浮かんだ。

それがコーヒーだった。

「コーヒー豆には消臭効果があります。豆は高価だけど、炒り終えた皮なら、廃棄するから安く仕入れられるはず。それに、皮は水分を吸収するので、牛舎の地面も濡れるどころか、より乾くはずだと」

さっそく、知り合いのコーヒー工場を訪れて交渉。話はとんとん拍子にまとまった。

「先方で廃棄したいものを、こっちは欲しいわけですから、安価で、大量に仕入れる契約ができました」

ただちにコーヒーの皮を仕入れ、まく量とにおいを計測。1頭につきコーヒー10キロで効果が出るとわかり、惜しげもなくまくようにしてから、近隣の苦情はなくなった。

これが平成4年のこと。

数年後には、チョコレート工場とも契約を結び、カカオの殻も混ぜるようにした。

今では、「コーヒーの甘い香りがする牧場」として、近隣から親しまれている。

さらに、コーヒー消臭から、思わぬ副産物まで誕生していた。

「牛の糞尿に干し草が含まれ、ここにコーヒーの皮、カカオが混ざって約60℃の発酵熱で発酵することで、良質のたい肥ができたんです」

平成10年から販売を始めたところ、近隣の住民や、農家がトラックで買いつけに来るようになり、現在は年間700トンものたい肥を作っているという。

「循環、ですね」

他人事みたいにのんきに話すが、発想力とバイタリティーには舌を巻いてしまう。

ピンチを、見事にチャンスへと変えた。

うちのミルクで作れるね

「結婚のなれそめですか」

牛のことなら、ひと晩中でも話す勢いなのに、この手の話題になると、とたんに口数が少なくなる。

「結婚したのは、当時としては遅くて36歳です。周りからは、“あいつ、牛と結婚するんじゃないか”って本気で心配されたほどです(笑)」

牛一筋の磯沼さんを見かねた知り合いが、見合いをお膳立て。5つ年下の女性と、結婚の運びとなった。

「まあ、なんと言うか、(妻は)クッキーやケーキを焼くのが趣味だって言うんで、だったらうちのミルクで作れるねってことでね。まあ、大した話なんてないですよ」

結婚の2年後には長女、その2年後には次女を授かり、子どもにも恵まれた。

文字どおり、一家の大黒柱となった磯沼さんは、このころから牧場の将来について、「現状維持から抜け出す」ことを考え始めたという。

「これだけコストをかけ、おいしいミルクを出荷しても、乳価は一律です。当然、利益も薄い。経営はなんとか成り立っても、これでは未来に希望が持てない。新しいことを始める時期が来たなと」

折しも、平成6年、東京都では市街化区域内農業の活性化を推奨。一部、助成金も見込めたことから、磯沼さんは1800万円もの借金をして、ヨーグルト工房を作ることを決めた。

「おいしいミルクでヨーグルトを作って、自主ブランドを立ち上げようと。父は、“儲かる仕事じゃないんだから、そんなに借金して大丈夫か?”と心配しましたが、最高のミルクで、最高のヨーグルトを作れば、必ず需要はあると、説得しました」

以来、牧場の一角に、名づけて『世界で一番小さなヨーグルト工房』を作り、商品開発に打ち込んだ。

ヨーグルト作りは、生乳の種類と乳酸菌の配合が命。

ジャージー、ホルスタイン、ブラウンスイス、それぞれの牛のミルクと、数十種類に及ぶ乳酸菌をひとつひとつ組み合わせて試作するという、気の遠くなる作業を毎日続けた。

次女の磯沼杏さん(26)が話す。

「私は当時、赤ちゃんだったので、父の奮闘ぶりは記憶にありません。ただ、実家には膨大な量の牛と食に関する書物があって、父が本を読み漁りながら必死で研究したことは容易に想像できます。子育てなんてそっちのけで、没頭していたはずです」

こうして、1年余りの歳月をかけ、完成したのは、日本で唯一どの牛のミルクで作られたのかわかる『かあさん牛の名前入りプレミアムヨーグルト』。ジャージー牛の中でも、もっともおいしいミルクを出す1頭から作った究極のヨーグルトだった。

その味わいは、クリームチーズのような濃厚なコクと、自然の甘みが溶け合う、まさに極上のおいしさ。

「味だけじゃなく、乳酸菌も一般的なヨーグルトの10倍含まれているので、身体にもいいんですよ」

味と品質には絶対の自信があった。

ところが、平成6年、満を持して発売したものの、消費者に見向きもされなかった。

「こだわり抜いたヨーグルトなので、量産できないですから。コストがかかって、売り値はひとつ1500円(500ml)。なかなか手を出せないですよね」

ヨーグルトは日の目を見ず、牧場内の直営店などで細々と販売するのみ。むろん、利益も出なかった。

「牛の楽園」を目指す

風が変わったのは、発売から2年後、平成8年のこと。

東京・池袋のデパートで開催された『全国特産畜産物フェア』に出品した際、人気グルメ雑誌『dancyu(ダンチュウ)』(プレジデント社)の編集者の目に留まったことに始まる。

「取材を受け、製造工程を説明したら、興味を持ってくれて。ヨーグルト特集の巻頭5ページで、うちの商品が大々的に紹介されたんです」

雑誌の発売後は注文が殺到。

ひとつひとつ手作りなので、生産が追いつかない状態がしばらく続いた。その後も、折に触れ、テレビの情報番組や雑誌で紹介され、『かあさん牛の名前入りプレミアムヨーグルト』は、多くの人に知られる存在となった。

30年来の親交があり、ヨーグルトを商品化する際、相談を受けたという、無添加食品の宅配会社・生活舎元代表・津田誠一さん(71)が話す。

「ヨーグルトを作ると聞いたとき、うちでも扱うと約束しました。当時、ほかの業者からもヨーグルトの持ち込みがあったけど、すべて断って、磯沼さんのヨーグルトを待とうと。妥協しない性格だからね。間違いなく、上等なものを作るはずだし、他社との価格競争に巻き込みたくなかったんです。味は、想像以上。時間はかかっても、必ず話題になると信じていました」

これを足がかりに、商品ラインナップも充実させた。

中でも、4種類の乳牛のミルクをブレンドし、低温殺菌で仕上げた牛乳『みるくの黄金律』は、東京都酪農協同組合乳質改善共励会最優秀賞を5回も受賞。ヨーグルトと並ぶ人気商品になっている。

現在は、八王子駅前のデパート「セレオ」内にイートイン付きの直営店を出すほか、ネット通販も展開。

とはいえ、「儲けはとんとん。貯金ができるってことは、ほとんどないですねえ」と磯沼さん。

前出・津田さんが話す。

「乳製品だけでなく、食用牛も磯沼牧場から仕入れてるけど、決して値引き交渉はしません。コストをかけた安全な牛だとわかっているし、何より、これだけ牛を大切に育てる牧場を応援したいからです」

ヨーグルト工房を作ったときの借金は完済したものの、「牛の楽園」を目指す磯沼さんである。牛の飲み水のための浄化槽や餌を保管するサイロの増築、牛舎の修繕など出費は尽きない。

「それでも牧場経営を続けるのは、なんというか、それが、ここに生まれた自分の役割だと思っているからですね」

「朝は6時から牛の搾乳と子牛の哺乳。7時から牛舎の掃除とコーヒーまき─」

1日の流れを問うと、すらすらと答える。

「仕事は夜の9時でおしまい。就寝は11時。そうそう、寝る前には、ビールね(笑)」

45年以上、休むことなく続けてきた仕事は、からだが覚えている。

「生き物が相手だから、休みはないなあ。しいて言えば、出張の日が休日がわりかな」

牧場をなくすわけにはいかない

66歳。長靴でずんずん歩く背中に、老いの兆しはないが、実は「おじいちゃん」。

「昨年、長女に娘が生まれてね、初孫。お宮参りしたり、これが、かわいくてねえ」

とたんに顔がほころぶ。

昨年は、おめでた続きで、次女・杏さんも結婚。婿養子をとり、牧場の跡継ぎになることが決まった。

その杏さんが振り返る。

「牧場の後を継ぐっていうことは、もれなく牛がついてくること(笑)。学生時代は悩みましたね。それでも、決心できたのは、大学時代に八王子の直営店でアルバイトをして、うちのミルクで作ったソフトクリームやヨーグルトを、お客様が喜んでくれる姿に触れられたからです。こんなに必要とされる牧場をなくすわけにはいかないって」

現在、杏さんは八王子の店舗の責任者として働くほか、ネット通販も担当。

SNSでもPRするなど、若い感性を取り入れ、売り上げは右肩上がりだという。

杏さんが続ける。

「父はこうと決めたら一直線。早い話が、ワンマンです。それでも、うちのスタッフは15年、20年と長く勤めてくれています。父の憎めない性格もあるけど、新しいアイデアの種をまいては夢中で形にする、その努力をわかってくれているのだと思います」

フリーバーンの飼育、コーヒーでの消臭、ヨーグルト作り─。

まいた種をひとつひとつ形にしてきた。

現在も、新しい種をまく。

「牛を見たり、触れることで人間の心は癒されるってことがあります。牛は仲間だからね。高齢者や子どもたち、心の病を抱える人なんかが牛とコミュニケーションをとれる、ケアファームの役割も担っていきたいですね」

牧場内には、スタッフと一緒に子牛を散歩させる子どもたちの姿があった。学校などにも牛や羊を貸し出しているという。

牛の種類も、現在の6種類から7種類に増やす予定だ。

「7種類になると、世界一、牛の種類が多い牧場になります。それぞれのミルクでヨーグルトを作ってもいいし、何より、たくさんの種類がいれば、地域のみなさんにも喜んでもらえますからね」

言葉の端々に、地域への思いがにじむ。

数年前からは、700坪の田畑用地を利用して、地域の人々と米作りも始めた。

「名づけて『磯沼牧場・田んぼの会』。田植えから収穫まで、みんなで協力してね。できた米は、分け合うんです」

無農薬で、コーヒーのたい肥を使って育てた米は、味も絶品。パリで開催された『東京オリンピック・パラリンピック2020ジャパンプレミアム』のPRイベントにも出品されたほどだ。

「これからも、地域の人たちの交流や学びの拠点として、より身近に、より楽しめる牧場にしていきたいですね。人間だけでなく、牛にとっても、穏やかに暮らせる場所であり続けたいと考えています。牛は、われわれ人間に命がけでミルクをくれる恩獣ですから」

磯沼さんが思いを語るその横で、牛たちがのんびりと草を食む。

人と牛が幸せになれるのどかな牧場の風景が、そこには広がっていた。

取材・文/中山み登り

なかやまみどり ルポライター。東京都生まれ。高齢化、子育て、働く母親の現状など現代社会が抱える問題を精力的に取材。主な著書に『自立した子に育てる』(PHP)『二度目の自分探し』(光文社文庫)など。高校生の娘を育てるシングルマザー