「とんでもないバーサンが演りたい」

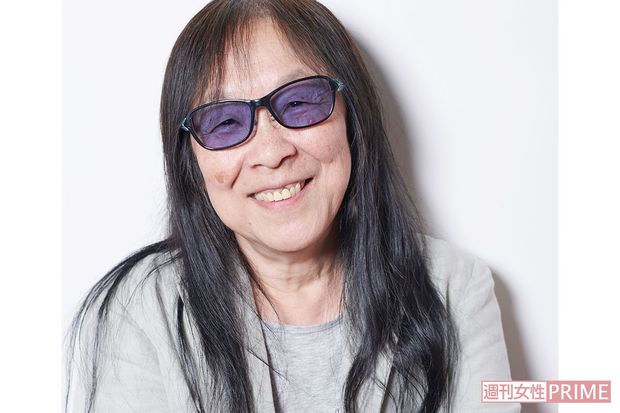

女優・吉行和子さんのそんなひと言で、映画監督の浜野佐知は奮起した。国内外の小説を読みあさり、これだと直感したのが木村紅美さんの小説『雪子さんの足音』だった。

作品を読んだ吉行さんは、浜野のオファーを快諾したと話す。

「高齢の女性の役って、孫の世話をするいいおばあちゃんか嫁いびりするいやな姑か、そんなのが多いでしょう。その女性がどんな人生を送ってきたのか、今、女として何を考えているのか。そこを想像させるようなとんでもないバーサンを演じたかったの」

映画は、学生時代を過ごした地方都市に出張してきた青年・薫が、地元新聞で訃報を知るところから始まる。20年前に下宿していた月光荘の大家・雪子さんが熱中症で死亡していたのだ。彼は大学生時代、雪子さんと、同じ下宿人の小野田さんという2人の女性の過剰なまでの好意と親切に息が詰まるような日々を送ったことを思い返す。

愛と狂気が、現実なのかファンタジーなのかわからない世界で、美しく、そしてエロティックに繰り広げられていく異色の作品といってもいいだろう。

6月半ば、東京・渋谷で単館上映されたとき、映画上映後に浜野を囲んだお茶会が何度か開かれた。見た人たちは開口一番、「怖かった」と話す。そして「でも雪子さんがチャーミングで、小野田さんも含めて女性のもつ不可解さ、おもしろさを感じられた」と続けた。

忖度なんかぶっ飛ばす

浜野は映画監督として400本以上のピンク映画を撮ってきた。男社会の中で、自分の言いたいことを果敢に主張し、自分の撮りたい映画を撮ってきたという自負がある。

「映画の現場って今の言葉で言えば忖度だらけなんですよ。だけど浜野さんはスポンサーもいない自主映画だから、忖度なんかぶっ飛ばして激しい風を吹かせるの。正直で気持ちのいい現場ですよ。だから尊敬も信頼もしているんです」

吉行さんは笑顔でそう語る。

浜野は化粧などしたこともない。衣食住に関することには興味がない。ただ映画のことを考え、映画に登場する女性たちを通して女の生き方を応援してきた。

「ずっとひとりで闘ってきたという実感はありますね。だけどそれ以上に、私は映画が好きだったのよ。映画以外、何の興味もないの」

浜野は1948年、徳島県鳴門市に生まれた。父は職業軍人、楚々とした美人の母と3歳下の弟の4人家族だった。子どものころから男勝りで、「お母さんのお腹の中におちんちんを忘れてきた」と周りから言われていたという。

「父は戦争で日本が負けたことを許容できず、軍人恩給も受け取らなかった。そんなタイプだから、漁師をしていたんだけど、仕事もあまりうまくいってなかったんじゃないかと思うの」

10歳のとき台風で家が流されていくのを見てショックを受けた。それを機に一家は母の弟がいる静岡県へ越した。母の弟が経営する、伝統工芸品を作る工房で父は働くようになったのだ。

「父は非常に子煩悩で、私を小学校へスクーターで送り迎えするほどでした。映画も大好きで、土曜日の午後は必ず家族で映画を見に行って帰りにラーメンを食べる。チャンバラが多かったけど、それが毎週、楽しみでした」

「お嬢ちゃん、映画が好きか?」

成績優秀だった浜野は、県内屈指の進学校である静岡大学附属静岡中学校へ入学。決して裕福ではなかったが、幸せな子ども時代を過ごした。だが、試練は突然、襲いかかる。

「ある土曜日の朝、父が“頭が痛い”と言い出して。“ごめんね。今日は映画に行けないかもしれない”と。私は不安を抱えながら学校へ行ったんですが、すぐに父が病院に運ばれたと連絡がありました。慌てて駆けつけたけど意識不明。そのまま亡くなりました」

まだ41歳だった。パラシュート部隊だった父は、太平洋戦争末期、太ももに銃弾を受けたことがある。手術はしたが破片が残り、それが血流によって運ばれ、脳の血管が切れたと医師から説明があった。

「あんなに元気でやさしかった父が、たった半日でいなくなってしまう。人間、いつどうなるかわからない。子ども心に真剣にそう思いました」

母はまだ36歳。中学生と小学生の子どもたちを抱えて途方に暮れた。

「ちょうど、叔父の工房も経営が悪化して閉鎖していたので、母は蕎麦屋で働いたり、近所の人のお手伝いをしたり、いくつも仕事を掛け持ちしていました。当時、街中にシネマストリートと呼ばれていた映画館街があって、私は父と一緒に通ったことを思いながら、学校から帰ると映画館街をふらふらしていました。映画を見るお金はないから、ポスターを見て回るんです」

そんなとき、「お嬢ちゃん、映画が好きか?」と声をかけてきた男性がいた。頷くと、彼は自分が働く映画館の奥へと連れて行ってくれた。彼は映写技師だった。まるでイタリア映画『ニュー・シネマ・パラダイス』である。

「そう、まさにあんな感じ。映写室の奥の小窓から、そのおじちゃんにフィルムのことを教わりながら映画を見ました。映画ってこうやって上映されるものなんだ、フィルムはこうつなぐものなんだと心が震える日々でした。映画が私にとって特別なものになっていった時間でしたね」

一方で父を失ったショックもあり、成績は下がっていく。附属といってもエスカレーター式に上がれる中学ではなかった。浜野はやっとの思いで県立女子高校に「潜り込んだ」という。

母という女に惚れていた

高校生になると、アルバイトをして映画を見に行くようになった。母は成績が伸び悩む娘を心配して、静岡大学に通う大学生を家庭教師につけてくれた。ところがしばらくすると、寮住まいのはずの彼が家に居ついていた。

「狭い家なのに、彼に一部屋与えて食事もさせて。私には母が恋愛したとしか思えなかった。それでものすごく反発したの。学校へ行かなくなったり、大阪の親戚のもとへ家出したり。周りは私が家庭教師を好きになったと思ったみたい」

思春期の娘にとって母親の恋愛がおもしろいはずがない。しかし、それも浜野の心理とは異なる。浜野は母親に恋をしていたのである。

「ずっと考えているんだけど、あの気持ちは母に対する娘の気持ちではなかったと思う。私は女として、母という女に惚れていた。だから母を取られたということではなく、私の恋人を取られたという嫉妬だったのかもしれない」

浜野は中学生のころ、相手の親が心配するほど特定の女友達を好きになった。のちに上京して一緒に暮らしたのも女性である。バイセクシャルであると公言もしている。その源となるのは、「母という女」への恋慕だったのかもしれない。

結局、いづらくなった大学生は家を出て行った。ところが代わりに、浜野の担任が家に来るようになった。ふたりが恋愛関係にあったかどうかはわからない。

「母はとにかく寂しかったんだと思う。30代半ばで夫に死なれて頼るところもなくて。それから静かに精神的におかしくなっていったんですよ」

浜野が家に連れてきた友人に、「私を笑いに来たんでしょ」と丸めたタオルを振り上げたこともある。そしてある日、母がいなくなった。近所の人と探し回ると、駿府城址のお堀でオールもないボートに乗って流されている母の姿が目に入った。

「それを見て、母を追いつめたのは私だと、今度は私のほうがおかしくなっていって。私の存在がおふくろを苦しめていると思い込んだんです。私の独占欲が、母の恋愛も人生も奪ってしまったのではないかと」

浜野は母親のことを話すとき、ときどき「おふくろ」という言葉を使う。そこに「自分のオンナ」と感じている一端を見るような気がしてならない。

母は病院に通って徐々に落ち着きを取り戻したが、浜野の気持ちは深く傷ついたままだった。高校時代の後半は、家を出てアパートを借りて生活していた。

「母との間に決定的な溝を作ったような気持ちになっていました。好きな女を傷つけてしまった罪悪感ですね」

お互いに気を遣っていたから表面上は仲がよかったが、あのころのことだけは話せないままだった。

包丁を抱いて寝ていた

浜野はそんな苦悩から逃れるように映画館に通った。邦画よりヨーロッパ映画が好きだった。

「日本の映画で描かれる女性像って、耐え忍ぶ妻、無償の愛で包む母、父親の言いなりの娘、愛人という名の悪女。こういうステレオタイプばかり。見ていて苦痛なんですよね。フランス映画には、キャリアを持ち、ふたりの男に愛される女がいる。そのほうがカッコいいと思った」

これが浜野映画の根幹でもある。

彼女は当時の思いを一貫して映画で表現している。それがピンク映画であれ一般映画であれ。男目線ではなく、女目線、もっといえば「自分目線」で映画を撮りたい。夢は広がった。そんな浜野を、母は「自分のような苦労をしないためにも、一生をかけてやれる仕事を持ちなさい」と応援してくれた。

それでも母が心配するからと、上京後は寮のある東京写真専門学院に入学、8ミリや16ミリフィルムで自主映画を撮ることが楽しくてたまらなかった。なんとか映画の道に入りたかったが、当時の映画会社の就職条件は「大卒、男子」のみ。映画関係を探し回り、独立プロの若松プロダクションの門を叩く。

当時、若松孝二監督は反体制を旗印に性と暴力を描き、「ピンク映画界の黒澤明」と呼ばれて若者に圧倒的人気があった。そこへ、ピンク映画を見たこともないまま飛び込んで行ったのである。当然のことながら門前払いを食わされた。それでも浜野は諦めなかった。何度追い返されても通いつめ、いつしか事務所の掃除などを手伝うようになって3か月ほどたったころ、ついに若松監督が根負けしたのか、末端の助監督として現場に出してもらえることになる。

だがロケ初日の夜、主演女優と主演男優が、疲れ果てて眠っている浜野の横でプライベートでセックスを始めた。やめてほしいと頼むと、翌日、「助監督ふぜいが役者に意見をした」と大問題に発展。浜野は現場を飛び出して会社に戻るが、悪いのは浜野だということになり、勢いで若松プロを辞めてしまう。

「怒られるのはかまわない。いくら怒鳴られても現場からは逃げない。だけど私に謝れというのは筋が違う」

それが浜野の言い分である。その後、浜野はフリーの助監督としてあちこちの現場を転々とする。ピンク映画は今も昔も低予算だ。小道具などは買えないので、浜野は工夫して手作りしたり、走り回って安く手に入れたりした。それが重宝されて助監督の仕事は途切れなかった。

「セクハラパワハラは当たり前。酔っ払ったスタッフに襲われないよう包丁を抱いて寝たこともありますよ(笑)。男と同じようにがんばって男を超えるしか女が映画の世界で生き残る方法はないと思っていた。だから男に負けないよう一升瓶をラッパ飲みしたり、男と一緒に立ち小便をしたこともある」

浜野は強い口調でそう言ってから、ふっと笑った。

「私は女を売るようなことはしてこなかったし、女であることに甘えたりもしなかった。だけど今思うと、女のままで女の監督になればよかっただけのこと。ただ、当時はがむしゃらに男になることしか方法がなかったんです」

高校時代からの子分と結婚

23歳のとき、浜野に大チャンスが訪れた。ある監督が撮影寸前に逃亡してしまい、代わりに監督デビューできることになったのだ。

「ピンク映画は男を欲情させるためのものだけど、どうせなら女目線で、女にしか撮れないピンク映画を作ってやろうと思いました」

自ら脚本を書き、できあがったのが『十七歳、好き好き族』だ。女の子が自らの意思で処女を捨てる姿を描いた作品で、このときから浜野の映画は一貫したメッセージ性をもっている。

いつでも主体的に選び取るのは女性自身だということ。セックスも人生も。

27歳のとき、浜野は「高校時代からの子分」と結婚している。夫である鈴木静夫さんは、笑いながら振り返った。

「そういえば高校時代、彼女に呼び出されてバイクで家まで行くと、“そのへんを一周して”と言われるんですよ。バイクの後ろに乗せてばーっと走るとまた家の前で“ありがとう。じゃあね”って。彼女は洗った髪を乾かすために私を呼びつけた。当時はヘルメットが義務じゃなかったのでね(笑)」

その関係は変わらず、静夫さんは東京の大学に入学後も、助監督として苦労している浜野をそばで見ていた。手伝えと言われれば、車を出して小道具探しに付き合ったりもした。大学卒業後は、故郷の静岡で会社員となるが、ひとり暮らしだった浜野の母のもとへよく話し相手として訪ねていたという。

「彼は、何気に自分のアパートの机の引き出しにいつも予備金として2万円入れてあるって言うわけ。監督デビューしたからって、映画だけで食えるわけはないし、もうダメだとなると在来線で静岡まで行って、彼の机の引き出しから2万円もらってくる(笑)。冷蔵庫を開けると私の好きな食べ物が満杯だったりして」

浜野も懐かしそうに振り返った。だが結婚という話が出たとき、浜野は「無理だ」と言い張った。映画の仕事は絶対にやめないし、子どもも産まない、と。静夫さんはそれでもいいと譲らなかった。

「うちのおふくろが彼と一緒になることを強く望んでね、まあ、おふくろが喜ぶならいいかと婚姻届だけ出して、彼の両親ときょうだい、うちはおふくろだけで食事会をしました。そうしたら彼の親が、“いい子が嫁に来てくれて”と言ったの。その瞬間、私は立ち上がって“おふくろ、帰るぞ”って(笑)。嫁ってなんだよ、ふざけるな、ですよ。あとから彼が謝りに来ましたけどね」

その後、東京にやってきた静夫さんと、新宿近くで飲み屋を経営したこともある。ふたりの結婚生活は44年に及ぶが、大きなケンカをしたことはほとんどないという。

「ボクは情熱を傾けて一生やりたい何かを見つけることができなかった。彼女はとにかく映画に関わっていれば生き生きとしているんですよ。

飲み屋をやっていたとき、ツケばかりで払わないから、一時期、映画関係者を出入り禁止にした。そうしたらとたんに彼女、元気がなくなっちゃって。ボクは生き生きしている彼女を見ているのが好きだし、何か要請があれば手伝うけど、それ以外は干渉しない」

静夫さんはやさしい口調でそう言った。彼女を支えているという実感はないという。

「干渉はしないけど信頼し、お互いに好きなように生きていくのがいちばんですから」

女にしか撮れないピンク映画

一時期、経営していた飲み屋で知り合い、その後ずっと作品でタッグを組むことになったのが、脚本家・監督の山崎邦紀さんだ。この出会いを機に、浜野は34歳のときに『旦々舎』という制作会社を立ち上げる。自分がプロデューサーを兼ねれば、誰に遠慮をすることもなく映画を作れる。それ以来、自身が監督するときは山崎さんに脚本を頼み、山崎さんが監督をするときはプロデューサーとしてともに映画に携わってきた。

「私が初めて出会った男らしくない男なんですよ、ヤマザキは。褒めてるのよ(笑)。人として話ができる。彼に出会ってから、私は“男はダメよね”と言うのをやめたんです。私は男個人をダメだと思っているわけではなくて、日本の男たちが作ってきた男社会に女の居場所がないことを怒っているとわかったから。そういうことを教えてくれたのもヤマザキでしたね」

山崎さんは、「監督とボクとは真逆の人間だから、分担して仕事ができたのかも」と笑う。

「監督は学校で勉強してきた頭でっかちの人ではなくて現場で叩き上げてきた人。言い出したら聞かないし、強烈に自分のメッセージをもっている。相手が誰であっても、感じたことはすぐに口にするしね。昔はすごかったですよ。ピンク映画という男社会の中で誰をもびびらせていた。“殺すぞ、てめえ”なんて言ってたからね(笑)」

タッグを組んだふたりのピンク映画は受けに受けた。'80年代から'90年代にかけて、年間20本から25本くらい映画を作っていたという。常に台本を3冊抱えて撮影しているような状態だった。

浜野のピンク映画には特徴がある。下着の上からの女性の股間アップ、パンフェラと呼ばれる下着の上からのフェラチオ、そしてザーメン返しの3つだ。男性監督は遠慮して股間のアップを撮れないことが多い。浜野は女性を愛するがゆえにアップを撮る。パンフェラもうっすらとペニスの形状が透けて見える。もちろんペニスは小道具を使うのだが、それでもかなり扇情的だ。極めつきがザーメン返し。口内発射された精液を、女性がそのまま男性に口移しする。

「もちろん、作り物の精液だけどね。出されたものは返しましょう、ということで(笑)」

男に都合のいい、されるがままのセックスをよしとしない浜野の信条である。男性監督よりずっと「エグい」浜野の作品は、そのエグさによって人気を博した。

だが、いくらピンク映画で人気を得ても一般的には認められないということを痛感させられる出来事があった。'96年、東京国際女性映画祭の記者会見で、「日本でもっとも多く作品を撮った女性監督は、田中絹代監督の6本」という発表を聞き、浜野は愕然とした。自分が今まで撮ってきた300本は何だったのか。このままでは自分の存在はなかったことになる。

「ならば一般映画を撮って自分の存在を日本映画界に認めさせるしかない」

浜野は50歳直前に奮起した。題材は、昭和初期に活躍したあと、ぷっつりと消息が途絶えた作家・尾崎翠だ。脚本はもちろん山崎さん、そしてピンク映画で気心の知れたスタッフとともに、2年かけて『第七官界彷徨―尾崎翠を探して』を自主製作した。

作品・スタッフ・役者への愛

その後、高齢女性の性愛を描いた『百合祭』、尾崎翠の小説を原作とした『こほろぎ嬢』、湯浅芳子と中條(宮本)百合子の女同士の恋愛を描いた『百合子、ダスヴィダーニヤ』と、13年間で4本の一般映画を撮った。そして今回の『雪子さんの足音』が5作目となる。

『百合子、ダスヴィダーニヤ』の湯浅芳子役で浜野と知り合い、今回も小野田さんという不気味ながら興味深い女性を好演している女優・菜葉菜さんは深い信頼を浜野に寄せている。

「私はもともと気が強いタイプなのに、この世界に入ってから周りの目を妙に気にするようになってしまった。でも監督は絶対にぶれない人。私が私でいいと思わせてくれる。ウソのない愛情を感じます」

浜野が助監督を叱り飛ばすのを目の当たりにして驚いたこともある。

「チーフ助監督が山でのロケから逃亡したこともありました(笑)。でも、監督には監督の計算があって怒っているんだとわかるんです。作品に対しても、スタッフにも役者にも愛がある」

浜野の愛情深さは誰もが感じるところだ。5作すべての音楽を担当した吉岡しげ美さんは、プライベートでも浜野と懇意である。

「年齢も近いし、お互いに男社会の中でひとりで闘ってきた意識が強かったから、すぐに意気投合しました。プライベートで会うのは年に数回だけど、ふたりで飲みまくって食べまくってしゃべりまくって……」

浜野が横で「この人、本当によく食べるの」と茶化す。「入院しているときだって、病室にクッキーの袋がいっぱい散らかってたよね」とさらに追い打ち。だが浜野が席をはずすと、吉岡さんはしみじみと言った。

「10数年前、私が乳がんになったんですよ。そのとき浜野さんは、本気で心配して毎日毎日、電話をしてくる。あげく、治療法までああだこうだと言ってくるから、いいかげん、うるさい、って私が叫んじゃって(笑)。手術後、おそるおそる見舞いに来たときの彼女の顔を今も覚えています。情に厚くて、実は心配性で……。公私ともに信頼できる友人です」

言いたいことを言い合えて、それでも決して信頼は揺るがない。あとからすべてを笑い飛ばせる関係を、浜野は数多く築いている。

浜野が「私のオンナ」とまで言う母は、30年ほど前に急逝した。娘の一般映画を見ることはなかった。まぶたが痙攣するのを治すための「簡単な手術」の最中、脳幹出血を起こして脳死状態となったのだ。

舌でふれた「永遠の女」

「3週間たって、布団をめくったら手足の指先が明らかに干からびてきている。しのびなくてね、医者に“もういいです”と言いました。ただ、延命装置は私がはずす、と。そうでなかったらおふくろも死ぬに死ねないはずだから」

それでも母の死を受け止められなかった浜野は、解剖してほしい、それが無理ならせめて脳を見せろと医者に詰め寄った。

「脳死というわりに運ばれてきた脳はきれいなピンク色だった。医者の目を盗んで舐めちゃった」

浜野はそう言って満面の笑みを浮かべた。それは、やりたいことをやった人だけが見せる表情そのものだった。

さらに通夜の晩、酒を飲み続け、親戚がいなくなった隙に、棺の母の経帷子の裾を割った。

「母のおまんこを見たかった。きれいでしたよ。そこも舐めた。ぷくっと柔らかかった。味はしなかったけどね」

今、10代のころ母と住んでいた静岡の家に浜野は生活の拠点を置く。都内に仕事場として部屋を借りて行き来しているのだが、そのたびにどうして若いころ、もっと静岡に帰らなかったのだろう、こんなに近いのにと後悔の念が疼くという。ついに母との遠慮の溝は埋まらなかった。だが、母は彼女にとって「永遠の女」である。

「父が眠る徳島のお墓に埋葬したんですが、あちらの習慣では喉仏だけを納骨するんですよ。他の骨は廃棄なの。捨てるなんて耐えられないから私が持って帰った。私が死んだら棺の中に母の遺骨や遺灰も一緒に入れて焼いてほしいと夫に頼んでいるんです。それでやっと母と一体になれるんじゃないかと思って……」

その日が来るまで、浜野は今日も映画への情熱とともに走り続ける。

「映画を撮るたび、家を担保に借金したり、夫の保険を解約したり、資金の面では本当に大変なんだけど、それでも映画を撮り続けたい。撮れなくなったら私が生きている意味なんてないとさえ思っています」

取材・文/亀山早苗 かめやまさなえ 1960年、東京生まれ。明治大学文学部卒業後、フリーライターとして活動。女の生き方をテーマに、恋愛、結婚、性の問題、貧困や格差社会など、幅広くノンフィクションを執筆。歌舞伎、文楽、落語、オペラなど“ナマ”の舞台を愛する