「司法に市民感覚を」を合言葉に、これまで9万人以上が1万2000件以上の事件を裁いてきた。導入による成果の一方で、多くの課題や問題も指摘され、不信・不安の声は根強い。開始10年を迎えた、いまだからこそ知っておきたい裁判員制度のリアルを総力取材!!

裁判員制度って何だっけ?

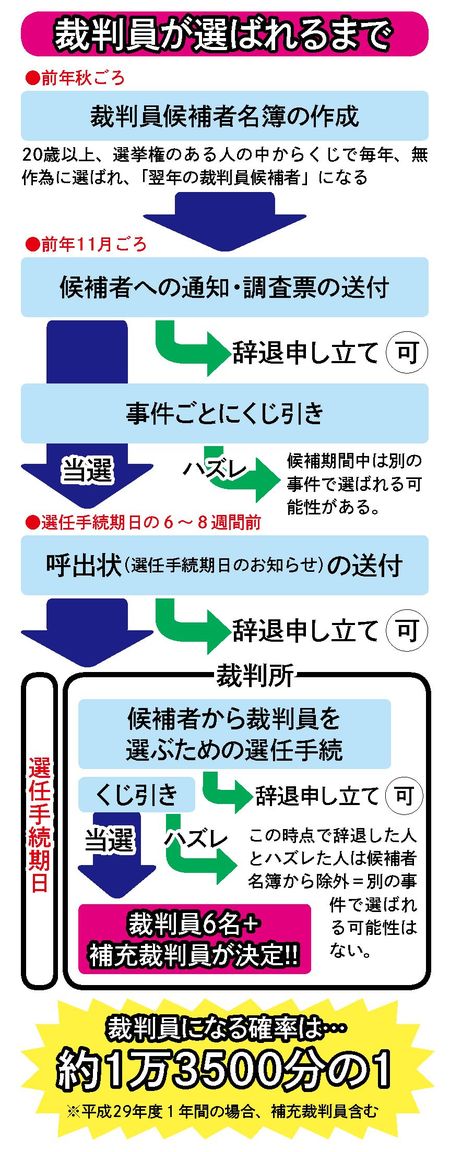

抽選で選ばれた一般市民6人が“裁判員”となって、3人の裁判官とともに刑事事件を裁く──2009年にスタートした裁判員制度だ。

「当初、裁判所は国民参加制度に絶対反対でね(笑)」

そう振り返るのは、裁判員制度作成に深く関わった、弁護士でもある國學院大學・四宮啓教授だ。裁判に市民が参加する制度はアメリカ、イギリスやフランスをはじめ60以上の国と地域で採用されているが、日本では戦前に陪審員制度が導入された一時期を除き、導入が遅れていた。

「議論の発端は、1999年から始まった司法制度改革。審議会はまず日本国憲法を考えるところから議論を始めて。日本国憲法の三原則といえば、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義ですが、これらの理念がちゃんと保障されるために、“法の支配”が適切に行われる仕組みを作ろうというのが出発点です」(四宮教授)

そのためには、裁判所に任せきりだった司法を、国民ひとりひとりが、主権者である以上、自分たちの責任として担う必要があった。

「国民が裁判にも関わって、自分のことではないけれど社会の問題としてひと肌脱ぐ、という制度が必要でした。それが裁判員制度なのです。きちんと機能すれば、自由で、フェアで、責任ある社会ができる、と」(四宮教授)

“ひと肌脱いで”と言われても、法律の知識のない素人は裁判には関われない、というのは普通の感覚。だが、裁判員に法律知識は必要ない。法律問題は裁判官が担当するからだ。裁判員になれない職業や要件などはいくつか設定されているが、20歳以上で選挙権があれば年齢や性別による制限はなく、今年6月には、96歳の男性も裁判員を務めた。

●国会議員・国務大臣・行政機関幹部職員 ●知事・市区町村長 ●司法関係者(裁判官・検察官・弁護士など) ●大学の法律学教授・准教授●自衛官 ●懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 ●

ちなみに、1年間で裁判員(と補充裁判員)に選ばれる確率は約1万1000分の1~1万3500分の1。これはゴルフでホールインワンが出る確率と同程度だ。

裁判員裁判の対象事件は、殺人、強盗致傷、放火、誘拐、危険運転致死、傷害致死、保護責任者遺棄致死……など、

「必要なのは市民の“常識”。裁判官は法律の専門家で一生懸命取り組んではいても“慣れ”や“偏り”が生じる。毎日のように有罪の人を見て判断しているわけですから。検察官がきちんと証明しているか、それを市民の常識で判断してほしい」(四宮教授)

そのためには、裁判そのものを変えねばならなかった。

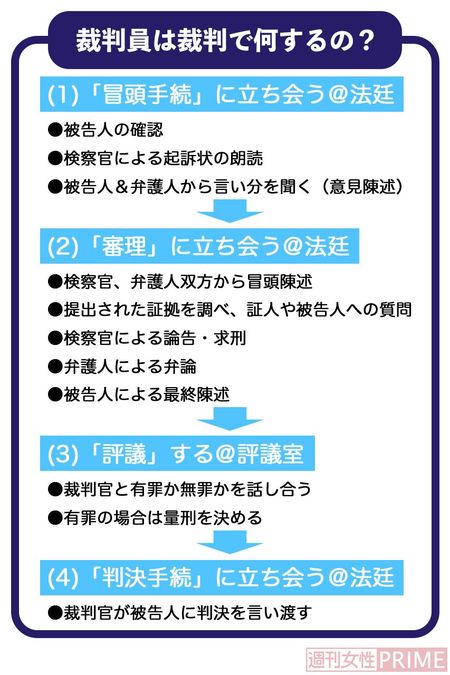

「それまでは書類中心の裁判。参考人や被告人を取り調べた膨大な書類を、裁判官が裁判官室で読み込んで判決を出していた。でも裁判員にそんな負担を背負わせることはできません。そこで法廷で、検察官、弁護人、裁判官、裁判員が証人や被告人に直接質問をして判断する、という方法に転換しました。被告人や証人の表情も見ることで、“嘘じゃないか?”といった普通の感覚が生かしやすくなるわけです」(四宮教授)

“裁判員の接遇”に悩んだ裁判官

だが、運用現場では苦労や戸惑いも。開始当初から関わった、東京地方裁判所の小森田恵樹判事が当時を振り返る。

「裁判官のことを“わかってくれるのか?”とか、逆に“裁判や司法に初めて触れる方々をうまく接遇することができるか?”という不安はありました。準備は文字どおり手探りで“何人の候補者に集まってもらえばいい?”とか“候補者への質問の仕方は?”から、ですよ。裁判官が上から目線で裁判員に発言したりするわけにはいきませんから。そもそも接遇とは、“何を、どのくらいする必要があるのか?”ということも、皆目わかりませんから(苦笑)。書記官や事務官も一緒に検討をしましたね」

同じく東京地方裁判所の村田千香子判事の裁判員裁判は、施行から約5年後。

「それでも実際やるまでは“どういう方が来るんだろう?”“どう進んでいくんだろう?”と」

言葉ひとつとっても、裁判で普通に使われる用語は一般的ではなかったり、意味合いが異なる場合もある。例えば“殺意”は、

「一般的には“殺してやろう”という、積極性まで含むようなイメージで理解されていると思うのですが、法律的には“死んでもかまわない……と思っていた”のように積極的に“殺してやろう”までいかなくても殺意だったり。そうした言葉ひとつまで“裁判員の方々にわかりやすい表現は?”と、改めて考える必要がありました」(村田判事)

裁判員制度で「ココがよくなった」

一方で裁判員の資質には不安はなかったそう。

「実際に始まってみると、裁判員の方々は非常にまじめな方が多かったですね。私自身、もともと、“日本人は一生懸命に裁判員をやってくださる方が多いんじゃないかな”というイメージは持っていましたが。

というのも、わざわざ裁判所まで候補者として来て、選ばれたら何日間も続けて審理に立ち会って、他人の刑を決めるという作業は決して楽ではありませんからね。そんな大変なことに、自分の大切な時間を割こうとしてくださる方々なんですから」(小森田判事)

評議が紛糾したり、量刑が極端に重くなるようなケースも、「記憶にない」そう。

「みなさん、“裁判員としてきちんと務めよう”という気持ちがすごく強いんです。本当に真剣に、事件と向き合ってくださっているな、と感じます。もちろん、その事件や被告人に対する怒りとかそういう気持ちがある方もいると思うんですが、真剣だからこそ、その気持ちを持ちながらも、一方で、冷静に考えている方がほとんどだと感じます」(村田判事)

裁判員裁判が始まったことにより、現場の裁判官たちも刑事裁判がよい方向に変わったことを感じている。

最大のよい変化は、裁判が、わかりやすくなったこと。これは“公判前整理手続”の導入による効果が大きい。

「これは“この事件のいちばん大事なポイントは何であるのか?”ということを、あらかじめ、検事、弁護人と打ち合わせを行うことで判断するポイントを絞り込んでから裁判を始めるという仕組みです。裁判員と一緒に審理するときに、無駄な審理をしないよう“必要ない証拠はなるべく出さない”ようにするんです。裁判員の負担軽減という意味においても大切」(小森田判事)

裁判員裁判では全件、この公判前整理手続がとられているが、波及効果により刑事裁判全体で審理がスピーディーに正確になった。

「以前は、検察官がたくさん出してきた証拠を、裁判官が全部見て判断していたわけですが、その中には、必ずしもこの事件の判断には必要でない証拠も出てきたりすることがあったり。だから、まず、“その証拠が判断に必要かどうかを、判断する”二重の手間がかかっていた。今は、そういうことがないようになりつつある」(小森田判事)

「裁判員裁判って“見て、聞いて、わかる裁判”と言われたりもしますが、たしかに誰にとっても……裁判官にとっても、わかりやすい裁判になりつつあるのかな、と。証拠をモニターで見ながら検察官の説明を聞くことができるようになったことで、“こういう事件だ”と理解して、有罪か無罪かというのを法廷の中で考えられるようになってきました」(村田判事)

これは判断する側だけではない。被告人自身も、法廷で証拠が映し出されるモニターを見られることで、

「“なぜ自分が有罪になるのか”“なぜこの量刑なのか”が、以前よりも被告人自身にとってもわかりやすく伝わりやすくなってるのかな、と思います」(小森田判事)

裁判員制度が抱える問題&課題

だがよい面ばかりではない。これまでの10年間の運用で多くの問題点や課題も指摘されている。NHKの人気番組『みんなで筋肉体操』に出演した“筋肉弁護士”こと小林航太弁護士は、裁判員に対する“裁判所の姿勢”に疑問を呈する。司法修習生時代、裁判員裁判の評議を見学したときのことだ。

「評議は本来は絶対非公開なんですが、修習の一環として司法修習生だけが唯一、見学できるんです。裁判員や評議に一切影響を与えてはいけない、ということで、発言厳禁はもちろん表情も変えるな……どころか“裁判員の顔もジロジロ見てはダメ”ときつく言われていて。担当教官に“キミたちは観葉植物になれ!”と……(苦笑)。

そのときの第一印象が、“(裁判員を)接待してるなぁ……!”ということでした。“評議室にお菓子置く必要あるのかな?”と。裁判員の負担軽減は大事ですが、いちばん大切なのは何より審理。“裁判員のための裁判”ではないのに、と正直、感じました」

“国民の権利”としての法。それを担うことは義務だという点にも疑問を投げかける。

「導入理念は理解できますが、その前に、小学校や中学校、高校での法教育が必要でしょう。日本は、ごく初歩的な法教育が全然足りていない。例えば先日、東京・池袋で起きた高齢者の運転暴走事故でも“逮捕”が大きな議論になりましたが、逮捕は処罰ではない、というごく基本的な法知識を、ほとんどの人が持っていないという現実があるわけです。

そういう根幹を根づかせないまま、いきなり刑事裁判に参加させて“司法への理解を深めましょう。法を担うのは国民の権利であり義務です”というのは、一足飛びのような気がしますね」(小林弁護士)

33年間、裁判官として民事裁判を担当した明治大学法科大学院の瀬木比呂志教授がまず問題視したのは、多くのメディアでも指摘されている辞退率の高さ。裁判員制度が始まった直後の2010年度は53%だったが、2018年度には、67%もの候補者が裁判員を辞退している。

「3分の2もの人が辞退していることについては、制度への疑問や不信が背景にあって、それによって参加へのインセンティブが低くなっていることが大きいのではないかと」

●70歳以上の人 ●学生 ●重い病気やケガ ●親族・同居人の看病や介護、養育 ●妊娠中 ●とても重要な仕事があり、自分で対応する必要がある ●結婚式・葬式などへの出席 ●重大な災害で被災 ●

瀬木教授は「守秘義務の対象の無限定な広さと厳しさ」が制度参加への足かせになっていると指摘する。裁判員が評議に関わる情報を他人に話したり、SNSに投稿する行為は原則禁止。また法文上は守秘義務の対象は評議の秘密に限られていない。守秘義務は裁判後も一生続き、違反すると6か月以下の懲役、50万円以下の罰金が科せられる。

「あんな守秘義務規定は国際的に見て非常識です。ことに懲役刑はひどい。“裁判員をやれ”と言っておきながら守秘義務の対象が無限定で、ちょっとでも情報を漏らしたら懲役なんていう制度では、やりたくない人が増えて当然でしょう」(瀬木教授)

もちろん有罪無罪や量刑についての個々的な意見や個人のプライバシーについての情報は、裁判員の安全を守るうえでも、関係者の個人情報保護の観点からも口外してはいけないというのは当然。しかしペナルティーについては、

「せいぜい罰金まで。そもそも裁判官がしっかり説明しておけば、裁判員が先のような情報を漏らすことはないはず。アメリカでは州により違うと思いますが、守秘義務対象は先のような事柄のみ。刑罰を決めているというのはあまりないでしょう」(瀬木教授)

また、長い拘束日数が理由での辞退も多い。裁判員裁判にかかる日数は、7日以内が全体の4分の3だが、中には、実審理が100日以上、最長207日(!)にも及ぶ長期化裁判もある。

それに対し、瀬木教授は、そもそも裁判員裁判の数が多すぎると指摘する。

「被告人が罪を認めているケースでも裁判員裁判を開いていますが、そんな必要はないと思います。量刑を決めるだけのために、多数の裁判員を拘束すべきではない。被告人が無罪を主張していて、かつ裁判員裁判を希望している場合にのみ、裁判員裁判を開くようにする。裁判日数が長いことが議論されていますが、制度の根幹に関わることである以上、短くすることは難しい。

であれば、まず裁判員裁判の対象を先のように限ってその数を減らす。そうすれば少々日数が長くなっても“お付き合いください”と言いやすく、理解も得られやすい」

肉体的な負担だけでなく、心理的な負担も裁判員への抵抗感につながっている。裁判では場合によっては、凄惨な事件現場や遺体の写真などを見なければならない場合がある。ショッキングな写真を見たときの衝撃でPTSD(心的外傷後ストレス傷害)になった裁判員もいるほどだ。

“判決破棄”への大きな不満

「私自身はごくわずかな期間、刑事裁判を担当しましたが、証拠写真の中には、しばらく頭から離れなかったものもある。そうした写真を神経の繊細な人が見たらショックを受けるのは、少し考えただけでも想像がつく。アメリカでは、そうした写真を見ることで感情的になって、陪審員の公正な判断を妨げるという理由から、特別な必要性がなければ見せません」(瀬木教授)

さらに言われているのが、裁判員裁判で出た判決の破棄や差し戻し。裁判員たちが出した判決が、高裁や最高裁で破棄されたり、差し戻されたりするケースが目につく。

“市民の感覚(常識)を裁判に持ち込む”という、そもそもの導入意図に反しているのではないか、と不満を抱いている人も決して少なくない。これにも瀬木教授は手厳しい。

「上級審で量刑が重すぎるとして破棄するというのは、制度全体を見れば、マッチポンプです。量刑に裁判員を関与させれば重くなるだろうということは、法曹関係者の多数が予測していたことだからです。

ところが、そのとおりになったら、今度は“重罰化の傾向がある”といって、上級審で破棄してしまうわけですよね。これでは国民を愚弄しているととられても、しかたないのでは、と思います」

裁判員制度「これからの10年」

こうした問題を、現場の裁判官はどう考えているのか?

「上級審でひっくり返されてしまう事案があるからといって“意味がない”ことではありません。“裁判員裁判の判断だから、必ず正しい”のかと言えば、そういうものではありませんし、裁判の正しさは高裁や最高裁でも審理が行われて最終的に判断されているという点にある。それが前提ですから」(小森田判事)

「そういう気持ちになるのも理解できなくはないです。ただ、高裁、最高裁も真剣に考えて、そのうえで“市民の感覚の部分を考えたとしても、やっぱりどうしても受け入れられない”という、限界的な判断ということになっているのかと思います」(村田判事)

“破棄された”事件はメディアでも大きく取り上げられる。だが、実際は刑事事件の高裁での一審破棄率は制度導入を契機に、むしろ下がっている。2010年度は4・6%、その後、2015年度に14・2%まで増えたが、2018年度は11・9%だ。導入以前、刑事事件全体のそもそもの破棄率が17%超もあったことを考えれば、制度導入後は“市民感覚を反映している”ともいえる。

一方で施行10年間だけで見ると、たしかに裁判員裁判で出された判決の破棄率は上昇傾向だが、これは適切な数値に落ち着きつつあるという印象を受ける。前出・四宮教授も、その点を評価している。

「破棄率が下がったということ、そして99・9%だった有罪率が今年の上半期には99・14%にまで下がったということは、つまりそれだけ一般常識からすれば“疑問のある”有罪が減って、無罪が増えたということ。これまでの刑事裁判を考えれば重要な変化です。市民の常識が反映された結果だといえます」

調書中心で判例をなぞるだけの“お決まり”判決ではなく、法廷で被告人に質疑応答する形式を持ち込んだ成果だ。

容疑者の取り調べを録音や録画する“可視化”が進んだこと、また裁判後に検事と弁護人、判事の三者で“反省会”を行うようになったのも導入以降。反省会では冒頭陳述や立証の仕方、主張がわかりやすかったかなど、次の裁判をよりよいものにすべく振り返る。裁判員にわかりやすい裁判は、すなわち国民にわかりやすい裁判でもある。

そして、もうひとつの大きな課題、辞退率はこう見る。

「何かイベントをやってドッと辞退率を下げる、というものではないですから。私たちができることは、みなさんが裁判員となったとき、しっかりとした裁判をしてもらえるよう、その負担を極力小さくする。そういう努力、工夫、準備をしていくということ。そのうえで、やはり経験者の方に、感想を率直に語ってもらうということが大切だと思います」(小森田判事)

経験者への調査では「やってよかった」という声が96%にものぼる。「何がよかったか」が伝わるには、前出・瀬木教授、四宮教授も指摘するとおり、守秘義務の運用は考える必要があるだろう。

「現状、裁判についてしゃべることは原則禁止で“個人の感想だったり、公判の様子を話すことだけはOKですよ”となっています。そうではなくて、“話すことは原則OK”とするべき。“OKだけど、各自の意見、多数決の数、個人情報などだけはダメですよ”という方向にする。評議の中身もみんなで合意した事柄だけに限定する。これだけで、もっと多くの参加者が、安心して自分の経験を伝えられるはずです」(四宮教授)

まだまだ制度が浸透していない

司法試験合格前に、裁判員を務めた経験を持つ花田弘介弁護士も、解決策は「正しい知識の浸透」だと言う。

「個別具体的な課題や問題の議論も重要ですが、“もっと前の段階”を考えるほうが先だと思います」

そもそも制度自体が国民に浸透していない現実だ。

「そこが、すべての問題の根っこです。ネガティブな情報は取り上げられがち。どうしてもそこに目や耳が向いてしまう。すると裁判員イコール“長い”“難しい”というネガティブな連想をされてしまいますから」(花田弁護士)

参加する意義やメリットがよくわからなければ、「わからないものは、やりたくない」のは本心だろう。

「それがあるうちは、裁判員制度は本当の意味での広がりを見せません。どうすればいいか? いい情報も悪い情報も、どちらも正しく伝えられるのは唯一、経験者だけです」(花田弁護士)

裁判員制度が、国民により広く深く伝わることは裁判官も目標とするところ。

「参加すること自体に意味があるということが、もっと広まるといいですね。そのために私たちも“裁判体”で工夫しながら、努力を続けながら運用していきたいと思っています。制度全体を通じての大きな目的のひとつは、国民のみなさんに司法に対する理解を深めてもらったり、あるいは司法の信頼を上げるということですから」(小森田判事)

「“この前、裁判員を実はやったのよ”みたいな話が気軽にできるようになったらいいですね。経験者が今後どんどん増えれば、事件に対して一方的な見方だけではなくて、いろいろな見方ができるようになったりするんじゃないかな、そういう可能性を持ってる制度なんじゃないかな、と思っています」(村田判事)

制度開始から10年。だが、まだ10年でもある。

「暴力団関係者の“声かけ”事件が起きたり、証拠写真を見てPTSDになったり、というマイナスはたしかにあった。でも、それらはマイナスだったけれども、次のステップへの課題ともいえる。裁判員制度全体で考えたとき、それがいま認識できたことは、決して悪いことではなかったと思います。人間の10歳なら回り道や間違いがあるもの。これからみんなで育てていかなければ」(四宮教授)

そして、こう言葉をつなぐ。

「いまの裁判官や法律家たちは、法律家になったときから裁判員裁判が当たり前。それは制度開始以降に生まれた一般の人たちもそうです。最初からあったかどうか、というのは意識のうえで大きな違いがありますから。その人たちが、よりよいものにしていってくれたら。そのためにも経験者の声を、もっと共有できるといいですね」

本当の成果は、これからの10年にかかっている。