『前橋市高齢者連続殺人事件』。2014年11月に群馬県前橋市で、当時26歳の土屋和也死刑囚が、高齢者1名、続いて同年12月に高齢夫婦を殺傷した強盗殺人事件である。裁判は1審・2審ともに死刑判決。現在、最高裁に上告中であり、未決死刑囚として、東京拘置所に収容されている。

筆者は、事件の犯人である土屋死刑囚と文通・面会を重ねていくうちに、メディアが映し出す“凶悪な殺人者"という先入観とかけ離れすぎている彼の人間像を目の当たりにした。

のちに「目の前の彼は、最初から凶悪だったのだろうか」「なぜ、人を殺(あや)めてしまったのだろうか」と疑問を抱くようになる。

そうした疑問の答えを突き止めるため、土屋死刑囚の生い立ちを追い続けているほか、関わりのある人たちを取材し、彼の人生の足跡をたどることで浮かび上がってきたものをつづっていく。本稿は3回目である。

死刑囚の荒んだ幼少期

ちょうど1年前の、秋が深まる10月の暮れ。私は“ある人”への取材のため、土屋死刑囚の地元・群馬県前橋市に向かっていた。

東京・池袋駅から湘南新宿ライン特別快速に乗り、約100分かけて終点の高崎駅へ、そこからさらに伊勢崎線に乗り換え前橋駅へと向かう。私は車内でしばらくの間、土屋死刑囚の生い立ちや、彼が児童養護施設に入所せざるをえなかった家庭背景について、振り返っていた。

土屋死刑囚の両親は、彼が4歳のときに離婚し、母親が親権を持った。母親は離婚後、しばらくは風俗店で働きながら、土屋死刑囚とその姉とアパートで暮らしていた。

その間、子どもの面倒は義母や近隣の人が見るなど、育児放棄に近い状態だったという。結果、子ども2人の面倒を見きれず、金銭面も追いつかなくなるのなど理由から、児童養護施設に預けることに。

風俗の仕事をしばらく続けていた母親は、あるときからうつ状態になり、精神科で投薬を受けていたことが情状鑑定書(精神科医が診てまとめたもの)でわかっている。子育ては義母や近所の人に任せていたことからも、幼少期に土屋死刑囚が母親の愛情を受ける機会が極めて少なかったことが想像できた。

土屋死刑囚は15歳まで同施設で暮らし、高校進学を機に福島へ移住。高校卒業後、土屋死刑囚は“佐藤”と呼んで親しんだ男性に出会う。この“佐藤"という人物に話を聞くべく、私は前橋駅に降り立った。

この人物から話を伺い浮かび上がってきた、土屋死刑囚の施設での過酷な生活。小・中・高で受けたいじめの過去。彼の人格形成に大きく影響した幼少期、そして青春期とは、一体どんなものであったのだろうか──。

土屋死刑囚にとって唯一の “寄り添い人”

待ち合わせの前橋駅に到着し改札を出ると、“佐藤"さんは薄茶色の軽自動車を背に私の到着を待っていた。東京から来た私に対し、柔らかい笑顔で出迎えてくれた。

手渡された名刺には『ひだまりサロン 理事 佐藤昌明』と記されている。

佐藤さんは長い間、前橋市内の公的機関で子どもたちとの生活を送ってきた。彼の仕事は、主に児童養護施設や自立支援ホームなどの公的機関から出されて居場所を失ってしまった子どもたちの生活支援だそうだ。

土屋死刑囚が高校卒業後の18歳から20歳まで過ごした場所、自立支援ホーム『風の家』は現在、閉鎖されているが、佐藤さんはボランティアとして携わっていたという。土屋死刑囚が『風の家』を出て仕事を始めてからは施設長に就任し、退任までの時間を子どもたちとの時間に費やしたそうだ。

多くの自立支援ホームは20歳までしかいられず、そこを出るとセーフティーネットは完全に閉ざされてしまうため、大人になってからも助けを求められる場所を作れないかと佐藤さんは考えた。そして2014年10月、アフターケアの事業所『ひだまりサロン』を立ち上げるに至る。理事を務めていたが、後輩に譲渡し、現在はフリーで若者たちのサポートをしているという。

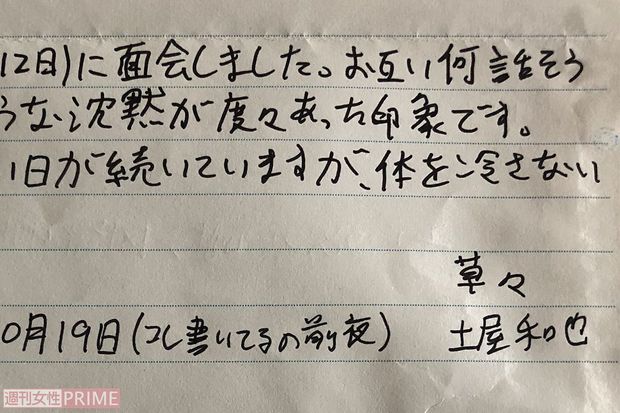

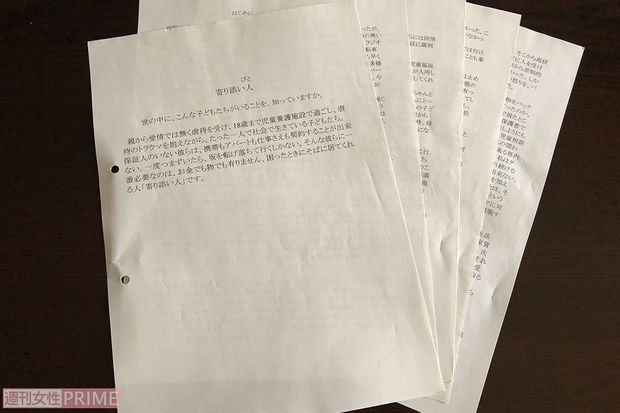

佐藤さんはまずファイルに挟んだ複数枚の紙を私に手渡した。これまでに関わった子どもたちとの出会いや、佐藤さんのもとを離れていく子どもたちの様子などを綴った体験記のようなものだと教えてくれた。

そのタイトルは『寄り添い人』。数ある体験記の中に、土屋死刑囚のことが書かれたものがあった。

佐藤さんは「彼のことをありのままに書いたものです。よかったら帰りの電車で読んでください。気が向いたらでいいので」と言い、ほほえみながら手渡してくれた。

「特段親しくなかった」それでも引き受けた理由

「僕が証人に立たないと、カズヤを守る人が誰もいなくなると思ったんです」。そもそも佐藤さんは土屋死刑囚が高校を卒業した18歳のときに出会っているが、証人として法廷に立った経緯を訪ねると、佐藤さんはこう答えた。

「実は本人(土屋死刑囚)とは特段、親しい関係でもなかったんです」と続けて打ち明けてくれた。

当時の佐藤さんは自立支援ホームには週に2回、夜間の寝泊まり要員として出向いてた程度で、顔を合わせることも少なければ、食事の機会など皆無だったのだという。

ならばなぜ、深い付き合いのなかった佐藤さんが土屋死刑囚の情状証人を引き受けたのか。

「カズヤが15歳までいた児童養護施設の施設長も、職場の元上司も、つまりカズヤの生い立ちを知っている人がみな、(証人として法定に立つことを)断ったんだよね」

こうした事態を知らされたからだ。土屋死刑囚の親族以外に法廷に立った者は、佐藤さんただひとりだけだった。

さらに佐藤さんは続ける。

「ましてや僕はカズヤの事件の後に、(児童養護施設や自立支援ホームを)出た後の子どもたちの面倒を見なきゃいけないと思ってアフターケアのサロンを作ったくらいだから、(土屋死刑囚が殺人を犯したことに対して)責任は感じたんですよ。

もっと早くに、カズヤが児相を出てすぐくらいに僕がアフターサロンを始めていれば、ひょっとしたらカズヤを救えたかもしれない。カズヤと関わってきた身として、できることはやろうと思ってね」

そう言って視線を手元に注ぐ。いつの間にか、さっきまでの柔らかな笑顔が消えていた。

佐藤さんは、一審の前橋地裁で証人に立って以降、何度も傍聴に足を運び、面会にも訪れた。そして傍聴席で、土屋死刑囚から決して語られることのなかった生育歴を知ることになる。

絶望の淵へ陥れた思春期の“いじめ”

土屋死刑囚は幼いころに児童養護施設に預けられて以降、施設から通園・通学をしていた。小学校に進学したころ、彼の人生を狂わす出来事が起こる。同じ施設の生徒からの“いじめ"だ。

「はじめは物を隠されることから始まり、後に暴力をふるわれるまでになった」と本人は証言している。

また、量刑の参考となる情状鑑定書には、いじめのストレス発散方法として《我慢を続け限界になった際に窓ガラスを割る、(中略)物に当たったり、(中略)施設から抜け出したりなどの行動化で対処していた》とある。

だが、そうした表現は周囲から酌んでもらうことはなかった。“理解してもらえない”という絶望感から、悲しみや恨みの思いが本人の心に芽生えてしまう。このころから人との関わりを避け、孤立することを好んで生活するようになる。

さらに佐藤さんによると、

「児相の頃がいちばん(土屋死刑囚に対するいじめが)ひどかったんじゃないかな。児相でいじめられて、学校でもいじめられて。家帰って安心するなんて場所がカズヤにはなかった。それも24時間、365日。

いじめのことを先生に言ったら告げ口したからと余計いじめられて。先生にも言えなくなったから自分で抱えちゃって。それが中学卒業までずっと続くわけですよ。とにかく生きづらい。もう、おかしくならないわけがない」

中学に入学し、野球部に所属するも、部内でのいじめが原因で休部。児相を出たくて県外の福島の高校に入学し、祖父母と伯母との4人暮らしで新生活を始めるも、伯母から食事を抜かれるなどの嫌がらせを受ける。

土屋死刑囚は、こうした自らに降りかかってきた不運の原因を、ことごとく周囲の人間の責任にした。だが、いじめの原因を掘り下げていくと、土屋死刑囚が発端のトラブルも少なからずあり、本人にも非はあるようだった。本人の主張と、周囲の反応とのズレがみられるのだ。

ただ、多感期に起きたいじめの被害は彼にとって相当なストレスであったことは間違いなかった。ひと息つく隙間も与えられないほどの極度のストレス下で、24時間、365日、自らを受け入れてもらえないという出来事は、彼を底知れぬ悲しみに陥れた。彼を照らす光が、絶望の名とともに遮断され、容赦ない虚無感が心を覆った。

高校を卒業したころから、現実と向き合うことができなくなり、携帯電話の課金ゲームにはまってしまう。これがお金ほしさの強盗殺人への引き金となる。ゲームの世界は、自分の強さを発揮できた。ゲームを通じて出会うネット上のつながりの人からは、自分の力を認めてもらえた。この優越感を求めに求め、彼は生活費を削ってでも、借金をしてでもゲームをやり続けた。辞められなかったというほうが正しいだろう。

それほど、彼は人に自分を受け入れてほしかった。存在意義をかみしめていたかった。

いよいよ水道・電気・携帯電話も止められ、食べる物も底をつくという事態に直面した。水と砂糖だけでしのいでいた土屋死刑囚は空腹に耐えきれなくなり、とっさに思いついたことは「泥棒をするしかない」だったという。泥棒をするだけだったはずが、結果、無惨な殺人事件を犯してしまったのだ。

「第二のカズヤ」を生んではならない

「誰かひとりでもカズヤに寄り添う人がいてればね」。佐藤さんは私を駅まで送る道すがら、たびたび口にしていた。悔しさをにじませながら放ったこの言葉が痛く胸に突き刺さる。

佐藤さんは日々、さまざまな理由でセーフティーネットからはずされてしまった人(主に自立支援ホームなどから出た18歳以降の人たち)のアフターケアに尽くしている。それは「第2のカズヤを生まないため」だと教えてくれた。佐藤さんの教訓を、私は深く重く受け止めたい。

私が訪れた10月の暮れ、前橋駅はすでに木々の葉が赤く染まり、街を鮮やかに彩っていた。冷たい風に吹かれ、西の太陽に照らされる紅葉の木々は誇らしげに輝いている。その風景の中に、佐藤さんのまじり気のない笑顔に照らされる土屋死刑囚の姿が重なる。

“誰かひとりでも寄り添う人がいれば──”。私は帰りの電車内で、佐藤さんのこの言葉を何度もなぞった。日常的な人格の否定、孤独へ追いやられる虚無感は、これほどまでに人間を凶悪に仕立て上げてしまうものなのか。

●河内千鶴(かわち・ちづる)●ライター。永山子ども基金、TOKYO1351メンバー。沖縄県在住。 これまでに地球5周、世界50か国以上を旅しながら、さまざまな社会問題を目のあたりにする。2013年から死刑囚の取材を始め、発信を続ける。連載に『死刑囚からの手紙』週刊金曜日。

《ガラス越しの死刑囚》拘置所で会った彼が、一度だけ笑顔になった瞬間【第1回目】

《ガラス越しの死刑囚》殺人事件の背景にあった、彼の孤独と貧困【第2回目】