「描き始めたころは、“漫画好きの人が読んでくれたらいいな”ぐらいに思っていたので……。こんなにたくさんの人に読んでもらえているのは、うれしい反面、不思議な気もしています」

はにかむようにして肩をすぼめると、華奢な身体がいっそう小さく見えた。

大家さんに出会っていなかったら

お笑いコンビ『カラテカ』の矢部太郎(42)。その小柄な体格を活かして、という表現が正しいのかわからないが、ペットボトルロケットで飛ばされるなど、バラエティー番組の奇抜な企画で見かけたことがある人もいるだろう。

いや、もしかしたら、芸人としての顔より“漫画家”としての彼に興味がある人のほうが多いのかもしれない。自身が住む家の大家さんとの交流をもとにして描いた漫画『大家さんと僕』が大ヒットを記録したからだ。心温まるストーリーと味のある絵の虜(とりこ)になる読者が続出し、シリーズ累計で110万部を突破している。編集担当を務めた新潮社の武政桃永さん(37)が語る。

「ファンレターがこれほど毎日のように届く作品は初めてです。読者が小学生から80代の方まで幅広いというのも珍しい。“矢部さんのことを応援したくなった”というコメントも多く寄せられました」

生活できるだけの仕事はあったが、誰もが知る売れっ子とは言い難い。もう若手といえる年齢ではなく、次々とブレイクしていく後輩芸人たちを横目で見送る。そんな彼の日々を変えたのが大家さんとの出会いだったのだ。

変化したのは、矢部の知名度だけではない。彼自身の価値観も、大家さんとの交流を通じて大きく変わっていった。

「大家さんに出会っていなかったら、今ごろどうなっていたんでしょうね……。小さな部屋でひとり、なんとなく毎日を送り、“幸せ”の本当の意味も知らずに過ごしていたのかもしれません」

かなりの人見知りなのだろう。視線は、常に目の前のテーブルに落とされている。それでも、彼がポツリポツリとつぶやく言葉には、なぜかこちらを圧倒する重みがあった。

「最近、思うんですよ。今までやってきたことは無駄じゃなかったなって。全部が今につながっているんだなって」

大家さんと出会ったことも、漫画を描いたことも、すべては偶然ではなく、必然だった─。彼の口から語られた半生には、そう思わされるだけの“何か”があった。

絵は生活の一部だった

矢部が東京・東村山市で産声をあげたのは、'77年。のどかな風景の中に立つ六軒長屋の都営住宅に、両親と6つ上の姉の4人で暮らしていた。

父は絵本作家のやべみつのり氏。庭に建てたプレハブ小屋が父の仕事部屋だった。

「父はずっと仕事場にいるので、隣で僕も描いたり、工作を一緒にやったり。そんな父の姿をずっと見ていたので、“お父さんは好きなことをやっていていいな”と思っていましたね」

幼い日の矢部にとって、絵は生活の一部。子どもの感性を大切にするみつのりさんは、「太郎の絵、面白いなぁ」と息子の絵を褒め続けたという。

みつのりさんは絵本や紙芝居の制作を生業にしていたが生活は楽ではなく、母が介護職のパートに出て家計を支えた。僕の家は裕福じゃない。矢部は子どもながらにそう感じとっていたという。

「でも、不幸だとは思いませんでした。収入よりもやりたいことを重視している父の姿を見ていましたから。お金がなくても生きていけると父の背中が教えてくれたんでしょうね。ただ、テレビゲームをおねだりしたら、父がダンボールでゲーム機を手作りしてくれたんですが、そのときには“これじゃないんだけどなぁ”と切なくなりました(笑)」

忙しい母に代わって育児を主に担当したのは父だった。父への憧れからだろうか。矢部は、保育園の卒園文集に《ぼくはえかきになりたい》と書き残している。みつのりさんが笑う。

「でも、その横に描いてある絵はおっぱいやお尻ばかり(笑)。このころの太郎は、ひょうきんで、人を笑わせるのが好きだったんですよ」

みつのりさんは、息子の数々の“作品”を今も大事に保管している。その中のひとつが小学生時代の矢部が書いていた『たろうしんぶん』。“お姉ちゃん高校に合格”“おばあちゃんの川柳がテレビで紹介された”など、イラスト付きで家庭内のニュースを報じたもので、投稿欄やクイズを設けるなど読者を意識した作りに思わず引き込まれる。

「勉強しろと言ったことは1度もありません。僕が言っていたのはただひとつ、“好きなことを見つけてほしい”。それだけです」

おしゃべりだった太郎少年が、家でほとんど話さなくなってしまったのは、中学校に入ったころだった。

「仲がよかった友達がみんなヤンキーになっちゃって。だからといって、自分もヤンキーになるのはちょっと違うなぁと思っているうちに、友達があまりいなくなっちゃったんです」

親しい友人ができず、教室に居場所がなかったという矢部。彼自身の記憶にはさほど深く刻まれていないようだが、みつのりさんは、このころ起きたある“事件”が忘れられないと話す。

「近所の同級生に“太郎が先生から体罰を受けた”と聞いたんです。でも太郎はそんなことひと言もいわなかった。学校側と話し合って問題が決着したころ、太郎が自由課題で描いていたポスターを見せに来たんです。“お父さん、これ学校に持って行っていい?”と」

描かれていたのは、昇りゆく太陽と「さようなら体罰」の文字。

「太郎は多くを語らなかったけれど、作品を見れば気持ちはわかる。“自分の本当の思いをぶつけることこそが表現。もちろん持って行きなさい”と答えました。このころの太郎は、南方熊楠や柳田國男、つげ義春など中学生には難しいのではないかと思うような本をよく読んでいました。探求心旺盛で、大人びていたのかもしれません」

入江慎也との出会いと『電波少年』

学校が終わるとすぐに帰宅し、読書や音楽を聴いて過ごす日々。ところが、高校での出会いを機に、矢部の人生は思わぬ方向へ転がりだした。

進学した高校では、矢部いわく「高校デビューに成功」し、学校生活をエンジョイする。たくさんできた友達のひとりが『カラテカ』の相方である入江慎也だった。

その入江からの誘いで、2人は文化祭でコントを披露することになる。初舞台で2人が披露したのは、お笑いコンビ『バカルディ』(現『さまぁ~ず』)のコントをそのまま演じる、まさかのコピーコント。観客には大ウケだった。その反応に気をよくした入江が、『天才・たけしの元気が出るテレビ!!』のオーディションに応募。意気揚々と会場に向かったが、審査員席にビートたけしとダンカンが座っているのを見た2人は、焦ったという。

「僕らには文化祭のときのコピーコントしか持ちネタがなかったけれど、明らかにコピーをやれるような雰囲気じゃなくて。即興でショートコントを考えましたが、全然ウケなかった。“これしかネタがない”と正直に話したら、“それでここに来たのはある意味すごいな”とたけしさんに言われたのを覚えています」

高校卒業後は東京学芸大学に進学。学費を賄うためにアルバイトに精を出す日々が続いた。

「お笑いは趣味ぐらいのつもりだったんですが、入江君はやる気満々で、気づいたらだんだんライブに出られるようになっていました。まあ、ネタはあんまり受けなかったんですけどね(笑)」

20代前半にして大きなチャンスが訪れる。当時、爆発的な人気を誇っていたバラエティー番組『進ぬ!電波少年』を機に、彼の存在は世間に知れ渡ることになったのだ。

「『電波少年』のオーディションを受けてしばらく後、マネージャーさんにお使いを頼まれて新宿の路上を歩いていたら突然、番組プロデューサーに担がれて。そのままアパートに連れていかれて企画がスタートしました」

矢部は、『電波少年』の企画「アフリカ人を笑わしに行こう」の始まりをこう振り返る。これは、コントで現地の人を笑わせるという企画。当時、プロデューサーを務めていた土屋敏男さん(63)は、矢部を起用した理由を次のように語る。

「正直、オーディションでの矢部のことは全然覚えていないんですよ。じゃあ、なんで彼を選んだのかというと、芸人の中でいちばん軽そうだから、担ぐのがラクかなって(笑)」

番組が用意したアパートで暮らし、3か月間ひたすらスワヒリ語の勉強を続けた。食事前には、現地の人から会話クイズを出題され、不正解だと食事にありつけない。まさに牢獄のような環境で、普通ならば逃げ出したくなりそうだが、矢部は苦痛を感じなかった。

「ひとりで黙々と勉強するのが性に合っていたんでしょうね。この企画はシリーズ化されて、モンゴル語、韓国語、コイサンマン語、アラビア語など計8か国語を勉強しました。一生続けてもいいなと思ったぐらいです」

とはいえ、なかなか過酷な経験もあったようだ。モンゴル人の一家がホームステイしていたときには、こんなことが……。

「モンゴルの人は暑がりで、エアコンの設定温度を18度まで下げるんですよ。僕は寒がりだから、つらかったですね。食事はモンゴル人のお母さんが作ってくれたんですが、スーパーに行っても自分たちがなじみのある食料しか買わない。だから、毎日じゃがいも、にんじん、小麦粉、肉類を使った料理の繰り返しで。さすがに飽きてきました」

放送終了後、矢部はモンゴルにその一家を訪ね、2週間彼らの家に滞在している。

「一緒に生活しているうちに、エアコンの温度を下げるわけも、同じ食材を食べ続ける理由もわかる気がしたんですよ。異文化の人とのコミュニケーションには、新たな発見を与えてくれる楽しさがあることを知りました」

土屋さんが回想する。

「『電波少年』では同じようなシリーズ企画を何度もやっていますが、逃げ出さなかったのは矢部ぐらいですよ。あんな弱々しそうな見た目なのに、意外と強情なんです。それに、こういった長期の企画は人間性も大切。性格が悪いと、それが画面から伝わって視聴者は見続けるのがつらくなってしまう。矢部には、見ている人が応援したくなるひたむきさや純粋さがあるのだと思います」

『電波少年』での成功体験は、矢部を奮起させた。その後、彼は以前から興味があった気象予報士の資格取得にチャレンジ。猛勉強を重ね、合格率数%の難関を突破したのだ。

『電波少年』の後も土屋さんとの交流は続いた。三十路にさしかかったころ、矢部は土屋さんが担当する深夜番組に起用されたが……。

「僕のアパートの部屋でロケをした際には、ミニバイクで部屋を走りまわったり、霊媒師が部屋にお札を貼りまくるなんて企画があって……。その部屋の大家さんにバレて、引っ越すことになったんです」

大家さんとの距離感に戸惑い

不動産屋で見つけた、新宿区内の木造2階建て一軒家。外階段を上がった2階の部屋が矢部の新しい住まいになった。20畳超の広いワンルームに、キッチン、バス、トイレがついており、矢部は内見して即決したという。運命の出会いが待ち受けているとも知らずに─。

その物件の1階には、80代の大家さんがひとりで暮らしていた。小柄な矢部よりも小さく、物腰が柔らかくて上品なご婦人。それが初対面の印象だったという。

「引っ越しの挨拶にうかがうと、“ごきげんよう”って。“この人なら、深夜番組見ていないだろうから大丈夫かも”と思いました(笑)」

ひとつ屋根の下に暮らす生活が始まってほどなく、矢部は大家さんとの距離感の近さに戸惑いを覚えるようになる。

「家に帰って電気をつけた瞬間に“おかえりなさい”と電話があったり、帰宅が朝になったときには、僕の洗濯物が勝手に取り込まれていたり。最初は驚いた部分もありました」

そのうち、大家さんからお茶や食事の誘いが来るようになる。普通の若者なら「面倒なおばあさんだなぁ」と思うところかもしれない。しかし矢部は違った。

「誘ってくれるのは寂しいからじゃないかなって……。それに、ご高齢のひとり暮らしの家に知らない人が住んでいるわけなので、きっと不安ですよね。だから、僕のことをもっと知りたいと思ってくれたのかもしれません」

誘いを受けて踏み入れた大家さんの部屋は、絵画が飾られ、脚付きの家具が鎮座する素敵な空間。美しいティーカップにそそがれた紅茶を味わいながら、矢部は次第に大家さんの話に引き込まれていた。

「大家さんは昔のことを鮮明に覚えていて、戦争で疎開したときの思い出を昨日のことのように話してくれるんです。かと思えば、本もたくさん読まれていて、昔の名作から最近のベストセラーまで感想を話し合うこともありました」

「矢部君、漫画描いてみなよ」

矢部の誕生日には、大家さんがサプライズでお祝いしてくれたり、大家さんがこよなく愛する新宿伊勢丹でランチをごちそうになったこともある。

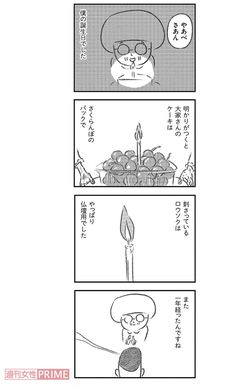

「大家さんは上品で聡明なのに、少女らしくてチャーミングなところもあるんです。また、旬の果物をくださったり、庭の梅や紫陽花を一緒に眺めたり。僕がそれまで知らなかった季節を楽しむ喜びも教えてくれました」

付き合いが深まれば深まるほど、大家さんが持つ魅力に引き込まれていった矢部。

ある日、ホテルのティールームで大家さんとお茶していたときに、知り合いの漫画原作家・倉科遼氏にたまたま遭遇した。

「倉科先生に“アパートの大家さんとお茶しているんです”と言ったら、“素敵な関係だね”と興味を持ってくださって。“舞台か映像の作品にしたいから、詳しく聞かせて”と言われ、大家さんとのエピソードを4コマ漫画のような絵コンテにしたんですよ。そうしたら、倉科先生が“矢部君、漫画描いてみなよ”って」

その後、吉本興業のスタッフが新潮社に話を持ち込み、とんとん拍子に連載の話が決まった。前出の担当編集者・武政さんが語る。

「矢部さんが描いたネーム(漫画の構成を示したラフのようなもの)を読んだらとても面白くて“ぜひやりたい、もっと続きを読みたい”と思いました。ただ、初対面のときの矢部さんは、目を合わせずに、ずっと下ばかり見ていて会話も弾まず……。これからちゃんとやっていけるかなと不安になりました」

しかし、矢部は漫画のことになると、自分の希望や意見をはっきり示したという。きっと矢部の中に、この漫画で描きたいこと─「大家さんのチャーミングな魅力をキャラクターに凝縮する」という幹がしっかり定まっていたからだろう。執筆は順調に進み、「ふだん漫画を読まない層にも受け入れられるのでは」という編集サイドの判断で、文芸誌『小説新潮』での連載がスタートした。

作中には、「大家さんの財産を狙っているんじゃないのか」などと矢部を揶揄するガサツな芸能人の先輩が登場する。このキャラクターのモデルのひとりが、矢部と10年来の付き合いだという俳優の木下ほうかさん(55)だ。木下さんは、漫画を描き始めたころの矢部についてこう語る。

「僕らは近所に住んでいて、しょっちゅう会っていたので、ネームができあがるたびに持ってきてくれました。きっと彼はまだ自信がなくて、第三者の感想を聞きたかったのでしょう。僕が“面白いね”と褒めると、安心したような表情を浮かべていました」

1年超におよぶ連載をまとめた単行本が出版されたのは、'17年の秋。初版は6000部。15年前からの付き合いだという舞台作家の冨田雄大さん(41)は、次のように語る。

「発売を翌日に控えた日、たまたま矢部さんと会っていて、初版部数を聞きました。“6000人が買ってくれるってけっこう大変なことですよね”と僕が言ったら、矢部さんも“冷静に考えたら大ごとだな”と考え込んで……。重い空気になってしまいました(笑)」

蓋を開けてみれば、発売初日から大反響。売り切れが続出する書店が相次いだ。これだけ売れるなら、すぐに第2巻を、となりそうなものだが、矢部は首を縦に振らなかった。

「まさか続編が出せると思っていなかったから、1冊でできるだけいいものにしたいと思って、大家さんとの日々のエッセンスを結集したつもりでした。僕なりに大家さんの魅力をキャラクターとして伝えられたという気持ちもあったし、そのころ大家さんが体調を崩して施設に入られていたこともあって……」

「血のつながらない親族」

しかし、しばらくして矢部の気が変わった。

「大家さんが単行本を読んですごく喜んでくれていたんです。それに、体調が悪くても本を読むことはできました。だから、続きを描くことで大家さんが喜んでくれたら……と、大家さんのために描こうと決めたんです」

こうして、'18年の春から今度は『週刊新潮』での連載がスタート。矢部はたびたび掲載誌を持って大家さんが入居する施設に見舞いに訪れたという。

「大家さんは、施設の方に“ご親族ですか”と尋ねられたときに、いつものユーモアで僕のことを“血のつながらない親族”と紹介してくれました。それを聞いたとき、なんだかジーンとしましたね」

桜の季節を迎えるころ、うれしいニュースが舞い込んだ。優れた漫画作品に贈られる『手塚治虫文化賞』で、短編賞を受賞したのだ。歴代受賞者にそうそうたる漫画家が名を連ねる名誉ある賞で、プロの漫画家以外が受賞するのは初めて。武政さんが電話で伝えたところ、矢部の第一声は「今日はエイプリルフールですか!?」だったという。

受賞のスピーチで、矢部は大家さんへの思いを語っている。

《大家さんが、いつも「矢部さんはいいわね、まだまだお若くてなんでもできて。これからが楽しみですね」と言ってくださっていたのですね。(略)本当に何でもできるような気がしてきて……》

体調が回復して、いつかまたひとつ屋根の下で暮らせたら─。矢部のその願いは叶わなかった。週刊新潮での連載開始から3か月が過ぎたころ大家さんが亡くなったのだ。そのときのことを尋ねると、矢部は「本当に突然だったので……」とうつむいた。

「それ以前から施設に入っていたので、帰ったときに電気がついていなかったり、雨戸がずっとしまっているのを見て、大家さんがこの家にいないんだという実感はありました。でも……」

宙を見つめ、ゆっくりと言葉を絞り出す。

「もう大家さんのお話を聞くことも、漫画を読んでもらうこともできないと考えると……。すごくさみしくて……」

大家さんが亡くなってから3か月ほどの間、矢部は連載の執筆を休んだ。

「思い出すのがつらいからというのもあったんですが、描いていていいんだろうかという気持ちがすごくあって……」

連載を再開できた理由を尋ねると、「どうしてなんでしょうね……」とつぶやきながら、言葉をつないだ。

「考えがまとまったから、でしょうか……。読者の方から“私も大切な人を亡くしてつらかったけれど、乗り越えられた”というお手紙をたくさんいただいたんです。その手紙に僕は救われた思いがした。だから、今度は僕が漫画を描くことで誰かの希望や救いになれたらいいなって……」

今年7月に発売された続編の単行本『大家さんと僕 これから』には、大家さんが亡くなったことを示唆するシーンや、亡くなった後のエピソードも綴られている。

「でも、本当は今でも描いてよかったのかわからない。こういう形じゃないものがあったんじゃないかって……」

大家さん亡き今も続く葛藤

矢部が抱いていた大家さんへの思い。それは、親戚のような恋人のような親友のようなものであり、そのどれでもないのかもしれない。木下さんが推察する。

「大家さんを独占したい、みたいな気持ちがあったんじゃないかなぁ。実は僕、近所に住んでいたのに大家さんに紹介されたことがないんです。後輩芸人のことは紹介していたようだし、僕も紹介されてもおかしくない間柄なんですけどね。僕は、紹介された人と仲介者以上に仲よくなっちゃうことがよくあって、それを彼もよく知っている。だからあえて紹介しなかったのかなぁって」

武政さんも、次のように振り返る。

「連載の途中、作品中の矢部さんの髪の色が急に薄くなったときがあったんです。“あれ?”と思って尋ねたら、忙しくて髪の毛を塗る作業を手抜きしてしまったとのことでした。でも、どんなに多忙でも矢部さんは大家さんの顔の輪郭や服装にはとてもこだわっていました。自分のことはどうでもよくても、大家さんのことは少しでもかわいく見せたいという気持ちがあったのでしょう」

大家さんは、もう家に戻れないことを予感していたのだろうか。亡くなる少し前、家を処分することを決断し、矢部は引っ越すことになった。

「新居を探すとき、不動産屋さんに“大家さんは同じ建物に住んでいて、とてもいい方です”と言われた物件は、避けてしまったんです。大家さんとの距離感が近くないほうがいいなって……」

引っ越してからも、あの家の前を通ることがあるという矢部。『大家さんと僕』は完結し、今後、大家さんのことを描く予定はない。しかし、今も、大家さんとの思い出は彼の中で輝き続けており、大家さんの魅力は、作品の中で生き続けている。

『大家さんと僕』の大ヒットを受け、矢部がメディアに登場する回数は飛躍的に増えた。漫画をはじめエッセイやイラストの仕事なども次々と舞い込んでいる。しかし、本人に浮かれる様子はない。

「普通なら調子に乗るところでは?」とたたみかけると、「思いっきり調子に乗ってますよ」と、にやりと笑うが、それが冗談にすぎないことを周囲は知っている。冨田さんが証言する。

「作品のヒットなんてなかったんじゃないかっていうぐらい言葉も態度も変わらないんです。矢部さんは欲がない人。お金のためとかスターになりたいとか、そういうことを目指しているんじゃないと思う」

順風満帆と思われた矢先、ある“事件”が起きる。『カラテカ』の相方である入江が、会社を通さず直営業を行っていた相手が振り込め詐欺グループだったことが発覚。契約を解除されたのだ。そのときの心境を尋ねると、矢部は黙り込んだ。しばらく無言の時間が流れ、こちらが「やはりショックだったのでは?」と問いかけると、必死に言葉を絞り出す。

「まだ自分の中で整理できていない部分もあるんですが……。“ショック”とは言いたくない。ショックって言っちゃうと他人事みたいになるから……」

矢部の心の内を冨田さんが代弁する。

「高校生のときに入江さんと仲よくなって生活が楽しくなったことが、僕ら第三者の想像以上に、矢部さんの中で大きいんだと思うんです。その入江さんのことを他人事のように語るのは、矢部さんにはできないのかなって」

駆け出しのころから矢部と入江を見続けてきた土屋さんも、次のように分析する。

「人見知りの矢部と、誰とでもすぐに打ち解ける入江。性格は対照的ですが、だからこそ長年コンビを続けてこられたのでしょう。誰にでも心を開くタイプじゃない矢部にとって、入江は心を許せる数少ない人のひとり。矢部にとっては入江こそが永遠の相方なんじゃないでしょうか」

『大家さんと僕』が生まれて、今の僕がある

現在も、『カラテカ』は解散していないが、矢部ひとりでの活動が続いている。

「今後のことはどうなるか、わからないけれど……。でも、これまで“カラテカの矢部”として活動してきたから、僕から『カラテカ』を取ったら、誰だかわからなくなっちゃうんじゃないですかね(笑)」

プライベートでも相変わらずひとりの生活が続いている。木下さんは「矢部くんは女性に対してものすごく奥手」と明かす。

「僕が応援して女性とくっつけようとしたこともあったんですが、うまくいかなくて。最近は女性の話すらしなくなりました (笑)」

もともとひとりには慣れているという矢部。ひとりで、好きなことに打ち込むのが自分には向いていると語る。

「『電波少年』で語学を学んだことや、気象予報士の勉強に打ち込んだことは、漫画を黙々と描くことに通じるものがある。また、『電波少年』での経験は、違う文化の人と交流することの楽しさを教えてくれました。そういった過去があって、『大家さんと僕』が生まれて、今の僕がある。だから、自分が経験してきたことすべてが今につながっていると思うんです」

これから先、大家さんのような人になりたいかと尋ねると、矢部は「なれますかねぇ……」と考え込んだ。

「大家さんは人とのつながりをとても大切にしていました。それでいて、いつも幸せそうで周りも幸せにしているような人でした。僕にとっては、“大切にしたいこと”が、大家さんのように周りの方と仲よくすることではないかもしれない。でも、僕も、自分が大切に思うことをしっかり持ちながら、周りも幸せにできるような人になれたらいいですね」

矢部が精魂こめて綴った大家さんとの物語は、多くの人の心を温めた。自分が大切にするもので、人を幸せにしたい。もしかしたら、その願いはもう半分以上、叶っているのかもしれない。

取材・文/音部美穂(おとべみほ)フリーライター。週刊誌記者、編集者を経て独立。著名人インタビューから企業、教育関連取材まで幅広く活動中。共著に『メディアの本文雑な器のためのコンセプトノート』(彩流社)