33歳で余命を告げられた雫。彼女は残りの日々を瀬戸内海のホスピスで過ごすことに決めます。そこでは、入居者がもう1度食べたい思い出のおやつをリクエストできる「おやつの時間」がありました……。

知らないことによる「死」の怖さ

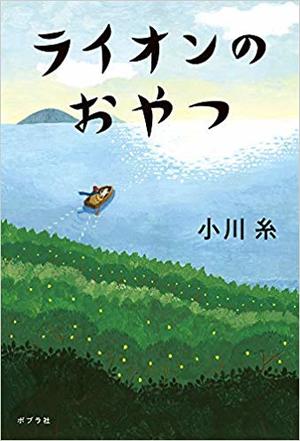

小川糸さんの最新作『ライオンのおやつ』は生と死、そして「食べること」を見据えた静かな感動作。

「この作品を書くきっかけになったのは、母ががんで余命を宣告されたときに、“死ぬのが怖い”と言ったことです。私にとって、それがとても驚きだったんです。

私は母に“誰でも死ぬんだよ”と話したのですが、世の中には母のように死を恐れている人は多いのだろうなと思いました。

誰にとっても死というのは未知の体験ですし、そこには知らないことによる怖さとか、何が起こるんだろうという不安、そしてもちろん、身体の苦痛もあるし、心の痛みというのもある。

もっとこうしたかった。これができなかった……悲しみとか後悔とかすごくたくさんそういうものがあると思うんです。でも、亡くなったからって、その人が消えてなくなるわけじゃない。

私も、母が亡くなってからのほうが身近で、常に一緒にいるような感覚があります。死は悲しみや喪失感だけでなく、逆にもたらしてくれるものもあるのだなと」

自分だけでは癒せない不安や恐怖

『ライオンのおやつ』の舞台であるホスピスは、「ライオンの家」といい、マドンナという女性が取り仕切っています。

ホスピスでは、人生でいちばん楽しかったときを描いてくれる似顔絵セラピーさんや音楽セラピーを行うカモメちゃん、そしてセラピードッグの役割を果たす六花(ろっか)などが雫の心を癒します。

「死への不安や恐怖って、自分だけでいてもなくすことはできなくて、誰かがいて寄り添ってくれるときの体温であったり、六花のぬくもりや、可愛い仕草とか、そういうものでしか癒されないのかなと思います。死を前にした人にとって、それはとても必要なものじゃないのかな」

舞台はホスピス、33歳の女性が死んでしまう……というと重苦しい物語のようですが、『ライオンのおやつ』は優しいユーモアにあふれています。ホスピスの入居者たちも個性あふれる面々でわがままだったり、ひょうきんだったりします。

「死をテーマにするというと、どうしても重々しかったり、湿っぽいようなものになりがちなんですけど、そうではなくて生きている喜びのほうに光が当たるような作品にしたいなと思って注意して書きました。

最初、ホスピスというのは、整然と淡々として自らの死を受け入れて人々が死んでいく場所だと思っていたんですけど、ターミナルケアの先生にお伺いしたら、たとえホスピスに来たからって、運命を受け入れられなくて、じたばたする人もいるし……ということをお話してくださって、ああそうなんだな、と。

確かに、余命宣告はされたとしても、それでもまだ残りの人生というのはあって、そこには日常的な喜怒哀楽もあるんですよね」

「ライオンの家」の入居者がリクエストするおやつはさまざまです。カヌレ、豆花、アップルパイ、ミルクレープ……。

「この人だったらこれかな? っていうのは自然に決まっていきました。ただ、本が出てからいろんな方に思い出のおやつを聞く機会があって、書店員さんですとかサイン会に来てくださった方のおやつのリクエストを聞いていると本当にいろいろなおやつがあって。

そういえば、本の中にしょっぱいおやつが出てこなかったなあと思いました。選択肢としてこれもあったのかなあ……なんて」

おやつがある人生とない人生では大きく違う

小川さんなら、どんなおやつをリクエストするのでしょうか。

「最後の食事っていうと、みなさんもう決まっていたりするんですよね。おやつっていうとなかなか決まらなくて。

おやつの時間って確かに小さいころから振り返って、こういうものを食べたなとか思い出すと、周りに漂っている雰囲気って幸せだったり喜びだったりするので、ああ、自分にもこういう時間があったんだなあ……と思い出すきっかけになるんだと思いました。

私もそうやって考えて、いちばん最初に思い出したのは、祖母が作ってくれたおやつ。私の食事とかおやつは祖母が準備してくれていたんですけど、準備するものって素朴でおばあちゃんのおやつ的なものだったんですね。お餅を乾かして揚げたおかき、おまんじゅうの天ぷらとか。小さな子どもにとってはちょっと地味ですよね。

それで文句を言ったら、次の日にストーブの上にフライパンをのせて、ホットケーキを焼いてくれたんです。明治の人だったので、ケーキと名のつくものを焼くのは初めてだったと思います。

おやつって、生命の維持に特に必要なものではないじゃないですか。ご飯は栄養的に必要なものですけど。身体にとっては必要なくて、でもおやつがある人生とおやつがない人生って比べるとすごく大きな違いがあるんじゃないかなあと。

人生を生きてきたご褒美を考えると、おやつというものが与えられることによって、すごく救われるんじゃないでしょうか。味とかではなく、思い出とか記憶そのものがおやつには籠もっているんじゃないかなと思います」

《 ライターは見た!著者の素顔 》

小川さんが主人公の雫と同じ状況になったらどうしますか?

「ホスピスに入りたいですね。私自身は自分が死ぬことについて特別な恐怖は抱いてはいないんです。ただ、痛いとか苦しいとか肉体的な苦痛はなるべく避けたい。

ターミナルケアの先生にそれを話したら、今はそういった点もきちんと薬で調節できるので心配いらないですと。母も最期は病院で亡くなりましたが、できることならホスピスに入れてあげたかったと思います。本作にはそういう思いも込められているんです」

(取材・文/ガンガーラ田津美)

おがわ・いと 1973年生まれ。2008年『食堂かたつむり』でデビュー。以降、数多くの作品がさまざまな国で出版されている。『食堂かたつむり』は、2010年に映画化。『ツバキ文具店』『キラキラ共和国』が「本屋大賞」にノミネート。そのほかの著書に『喋々喃々』『つるかめ助産院』『ミ・ト・ン』など。