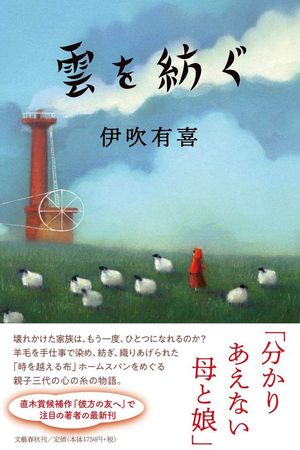

『雲を紡ぐ』(文藝春秋刊)は、「時を越える布・ホームスパン」をめぐる親子三代の物語です。著者の伊吹有喜さんがこの作品を書くきっかけとなったホームスパンに初めて出会ったのは、小学生のとき。

『ホームスパン』って何?

「社会科で、『お父さんお母さんの故郷の特産品を調べて日本地図に書こう』という授業がありまして、そのときにある女の子が『北海道 ユーカラ織(現在は優佳良織)』、『岩手ホームスパン』と書いてきました。

優佳良織(ゆうからおり)は“織”という言葉が入っているので織物だとわかったんですけど、『岩手ホームスパン』がわからない。ホームスパンは英語のようですが、外国のものが日本の伝統産業だということも不思議でした。どういうものなんだろうと、同級生に聞いたら布だという話でした。

成長後また同じ言葉に出会ったのが、大正期と昭和の文化人について調べているときです。そのなかに彼らが『ホームスパンの上着を愛用していた』という記述をよく見かけたのです。

実際にその布を見ると、あたたかみがある素朴な風合いのウールでした。その飾り気のなさに、当代一流のおしゃれな人々がこぞって着たがったことを一瞬、意外に思いました。

でも、その理由はすぐにわかりました。この布は歳月の経過とともに身体になじんで美しく、しなやかになっていきます。持ち主と一緒に時を越え、成長していくのです。おそらく当時のおしゃれな男性たちは自分の分身みたいに愛着を持って服を育て、長く大事に着たかったのでしょう。

あともうひとつ感じたことは、ホームスパンの軽やかさです。丁寧に手で紡ぎ、織られたこの布は、糸が空気をはらみ軽いのです。彼らはこの軽やかな着心地に、日本の丁寧な手仕事を着る喜びを感じていたのではないかとも思いました。

私は時を越えてずっと愛されるもの、大事にされるものにとても尊敬と憧れの気持ちを持っております。英国発祥でありながら日本に根づき、大正から現代に至るまで、ずっと織り続けられてきたホームスパンは時を越えてきた布。親、子、孫の三代が着られる美しい布です。そこで、この布に関わる親、子、孫、三代の物語を書きたいと考えました」

“大丈夫。切れてもつながるから”

高校2年生の美緒は、いじめが原因で学校に通えなくなり、ホームスパンの赤いショールにくるまっているときだけ安らぎを感じます。そんな娘に英語教師の母・真紀はきつく当たる。わかり合えぬ母娘関係の難しさが読み手に刺さります。

「親子だから遠慮がないというか、互いに心を許しているからぶつかっていくわけなんです。実はこの話を書くときに糸紡ぎの体験をしたんですが、私は何度やっても糸を切ってしまう。切るたびに“先生、切れました。何度もすみません”という感じだったんですが、先生が“大丈夫。切れてもつながるから”って言ってくださった。

そのときに、“切れてもつながる”っていい言葉だなと感じました。切れたら終わりじゃなくていくらでもつながる。でもそのためには条件があって、互いにつながろうという意思さえあれば、なんです。互いにつなげようという意思があって撚りをかければつながるけれども、一方方向だったらつながらない。

母親の真紀は賢く、正義感にあふれた人。夫も含め、男性や他人に甘えることが苦手です。人に弱みを見せず、つらいことがあってもなんとか自分の力で克服しようとしてきた人です。

彼女は強い人ですが、英国の可愛らしいものや児童文学が好きという柔らかな一面も持っていました。そこで娘の美緒に美しい本などを与えるのですが、幼い美緒はあまり興味を持ちません。夫の広志も仕事が忙しく、家庭をかえりみない。

家族といても真紀は孤独を抱えていて、それゆえにひとたび問題が起きたとき、娘や夫と激突します。切れた家族の糸はつながるのか。この作品は家族の糸を紡ぐ物語でもあります」

“物作りの日本”が揺らいでいる

『雲を紡ぐ』の全編を通して流れているのが誠実な物作りへの敬意です。ホームスパン工房を主宰する美緒の祖父・紘次郎、電気メーカーで家電の開発を行う父・広志の姿にその思いが読み取れます。

「ホームスパンの工房を見学した折、注文者の肌の色が美しく映えるように、ひとつの色のなかでも繊細な調整をしていくことを知りました。使い手のことを考え、誠実にものをつくる姿に、ふと日本の工業製品、特に電化製品や自動車にも通じるものを感じたのです。

私は昭和の歴史を見るのが好きでよく昭和史を辿るのですが、焼け跡の戦後の中からよい物を作って、これからは工業製品で日本、いや世界の人々の生活を豊かに楽にしようという高い志のもとに、最初はうまくいかなくても、こつこつ作ってこられた方々がいます。その物作りの歩みに感銘を受けました。

物作りの歩みが日本の高度成長の歩みを支えたのではないかとも思っていて、それは本当に先人が残した宝です。

ところがちょうど今、“物作りの日本”が揺らいでいて、多くの企業は日本から拠点を移したりしています。それでも中で働くエンジニアたちはどこにいても誠実に物を作り続けるのだろうと感じています。もう1度、物作りのよさ、日本の強みみたいなものが、未来によい形で盛り上がっていくといいと願っています」

ライターは見た!著者の素顔

祖父が工房を営む岩手県盛岡市の魅力が凝縮された本書。実在の喫茶店や名所、外国人観光客向けスポットまでガイドブックも真っ青の情報量です。

「私は別の街で生まれ育った人間なので、縁あって盛岡の地を描かせていただく以上、盛岡の街の様子をできる限り知りたいと。空気の感じや色の感じ、音の響きとかいろんな要素を作品に盛り込みたいと考えていたので、こつこつと街を歩いて、素敵だと素直に思ったものが素直にそのまま文章に入っています」

(取材・文/ガンガーラ田津美)

いぶき・ゆき 三重県出身。中央大学法学部卒。出版社勤務を経て、『風待ちのひと』でポプラ社小説大賞特別賞を受賞しデビュー。『四十九日のレシピ』が大きな話題に。直木賞候補となった『ミッドナイト・バス』は映画化もされた。『彼方の友へ』、『カンパニー』など、著書多数。