「がんは治る時代」などと言われて久しい。乳がんの5年生存率は97%を超えるなど、たしかに“治る”がんも増えてきた。しかし、治りづらい、予後が悪いがんがいまだ多く存在していることも事実だ。もしも自分が、家族がかかったら。まずは知ることから始めよう。

難治がんには明確な定義がない

がん医療の研究・技術の進歩により、適切な検診、適切な治療を受けさえすれば、『がんは治る時代』とも言われて久しい。『がん=死』という恐ろしい病気のイメージも、昔に比べれば各段に薄くなり、病気とともに生きる“がんとの共存”という言葉もよく聞かれるようになってきた。

しかし、“難治がん(難治性がんとも言われる)”については、どれだけの人が知っているだろうか。難治がんを英訳するとrefractory cancer。refractoryという言葉は「手に負えない、御しがたい」という意味がある。

「現在、難治がんに明確な定義はありません」と語るのは、国立がん研究センター中央病院・西田俊朗院長。

ただし、「治療に反応しない」(そのがんに対して有効であると科学的に証明されている治療法を行っても、効果が見られなかったり、だんだんと効果が薄れていき再発してしまう状態。確立された治療法がない)、「予後が悪い」(病気や治療などの医学的な経過についての見通しが悪い)、「発見されたときにはすでに進行している」(転移・再発しやすい、すでに転移している、進行が早い)などのがんの性質が挙げられるという。

難治がんと混同しがちながんに“希少がん”というものがあるが、こちらは“新規に診断される症例の数が10万人あたり年間6例未満のがん”と、そのがんの発症数によって定義されている。

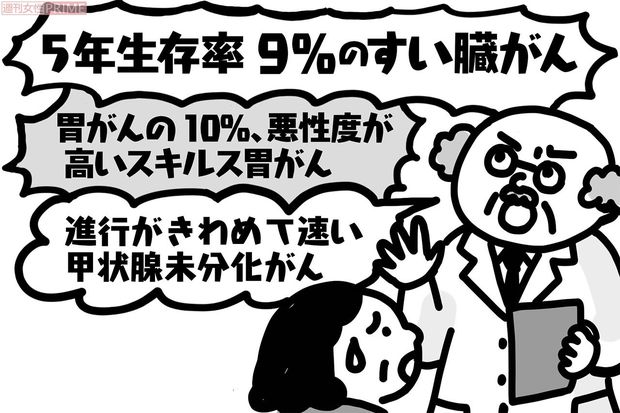

難治がんには明確な定義はないものの、厚生労働省の『がん対策推進基本計画』では、膵がん(膵臓がん)、スキルス胃がんは難治がんとして明記されている。

「そのほか、甲状腺未分化がん、そして胆道(胆管、胆嚢)がんの一部も難治がんとしてとらえることもあるようですが、十分なコンセンサスがないというのが現状です」(西田先生、以下同)

早期発見が極めて難しいがん

また、5年相対生存率が低いことも特徴的だ。5年相対生存率とは、あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標のことだ。例えば、あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表す。

数値が100%に近いほど治療で生命を救えるがんであり、0%に近いほど治療で生命を救うのが難しいがんであることを意味している。

「例えば、2006年から2008年に前立腺がんと診断された(進行度は関係なく)男性の5年相対生存率は、97・5%、乳がんと診断された女性は、91・1%です。これに対して、難治がんの膵臓がんの場合、男性で7・9%、女性で7・5%と非常に少ないことがわかります」

さらに胃がん全体で見ると男性で65・3%、女性で63%の5年相対生存率があるにもかかわらず、スキルス胃がんのみが極端に低いこともわかっている。

がんを克服するためには、早期発見がなによりも重要だということは読者もご存じのとおりだ。しかし、難治がんは、早期発見が極めて難しいことが多い。

「理由は大きく3つ挙げられます。まず、自覚症状が出にくいということ。病院で検査をすれば多くのがんは発見することも可能となります。しかし、症状がなければ病院へ行かないのが一般的。このことはとても大きいといえるでしょう。

2つ目は、症状が出たとしても発見が難しいケースがあるということです。膵臓がんの場合、CTでの画像検査では発見が難しいことも多いのが実情です。超音波内視鏡など特殊な検査が必要となります。

最後は進行がきわめて早いということです。乳がんや前立腺がんなどは非常にゆっくりと進行しますし、甲状腺がんなどは1センチのがんが見つかっても手術はせずに経過観察をするケースもあるほど。すべてのがんがすぐに転移をして命を落とすことになる、というわけではありません。

これに対して、難治がんの中には、もともと5ミリ程度のがんだったものが半年後に10センチもの大きさになる、あるいは局所(範囲が限られた場所)にとどまっていたがんが半年後には全身に広がっているというケースもある。また、ある時期までは何年も状態はそのままだったのに、いきなり急激な経過をたどる、つまり急に悪くなることも難治がんに多く見受けられる特徴でしょう」

「がん」ができるまでの過程

人の身体は約37兆個の細胞からできていると考えられている。そのうちの一部の細胞は、日々、死んだり生まれ変わったりを繰り返している。その生まれ変わった一部の細胞が、がんの原因となるのだ。

新しい細胞ができるとき、新しい細胞は、今ある正常な細胞の遺伝子情報をコピーして分裂し、同じものがつくられる。

しかし、さまざまな原因で、今ある正常な細胞の遺伝子情報を正しくコピーできずに、異常な遺伝子を持つ細胞ができることがある。また、喫煙やウイルス感染によっても遺伝子異常が入ることがあって、ミスコピーが積み重なると、正常な細胞とは異なる細胞が生まれる。それが「がん細胞」だ。

正常な細胞は増えたり減ったりが厳密にコントロールされているが、がん細胞は無秩序に急激に増殖してしまう。そして、増え続けたがん細胞が何年もかかって大きなかたまりになったもの。それが「がん」なのだ。

難治がんには、さまざまな種類があるため、危険因子(リスクファクター)もそれぞれのがんによって異なるが、明確なものはほぼない。その中にあって、膵臓がんには危険因子と考えられるものが、いくつか挙げられるという。

「肺がんなどの場合、DNAを検査することで、喫煙が原因で肺がんになったかどうかを判定できる時代になっている。膵臓がんの場合は、因果関係をそこまで科学的に証明しているわけではありませんが、膵臓がんに喫煙者が多いというデータは出ている。

また膵臓がんには遺伝性、家族性膵臓がんというものがあります。これはある特定の遺伝子に傷が入ると膵臓がんになりやすいというものです」

女優のアンジェリーナ・ジョリーが2013年に『がんを予防するため健康な両乳房を切除した』という衝撃的なニュースを覚えている読者もいるだろう。

彼女の場合、BRCA1という遺伝子に変異が見つかり、その結果、生涯で乳がんが発症するリスクが87%あるとの診断を受け、乳房を切除したのだ。

人間は父親と母親から1つずつ遺伝子を受け継いだ1対(2本)の遺伝子を持つ。がん遺伝子に対するブレーキ役の遺伝子(抑制遺伝子)にも1対2本の遺伝子があるのだが、アンジェリーナは、そのブレーキの遺伝子(BRCA1)の1本が壊れた状態で生まれてきていた。

1本がもともと壊れているため、もう1本が壊れてしまうと卵巣がんや乳がんになりやすくなるというわけだ。

「これと同じように膵臓がんにも遺伝子変異が見つかるケースがあるということです」

治療法確立が期待される全ゲノム解析

原因が解明されず、治療法も確立されていない難治がんだが、明るいニュースも。

「国立がんセンターが中心となって行う『全ゲノム解析』が今年スタート予定です。これは、がん患者の全遺伝情報(ゲノム)をすべて調べるというものです」

現在、保険適用になっているゲノム治療にパネル検査があるが、この検査で調べているのは、全ゲノムの0・01%ほどにすぎない。今回の全ゲノム解析で、患者の遺伝子変異を明らかにすることにより、難治がん患者のひとりひとりの体質や病状に合わせた治療薬開発や治療法の確立のヒントや解答を得ることが期待されている。

また同センターでは難治がんを含めたがん患者への精神的ケアも行っている。

「がん患者さんにとって情報不足は不安を招く原因のひとつです。正しい情報をある程度、知っておくことも重要だと考えています」

がん情報センターでは患者さん向け冊子(ダウンロードも可能)を各がんごとに作成し提供。また、「膵がん教室」など、それぞれの患者会と連携しつつ医療者を交えての勉強会も実施。このほか、「精神腫瘍科」や「がん相談支援センター」など患者や家族、遺族までの心のケアのため、相談窓口を設けている。

難治がん患者の現状は、決して明るいものではない。日本においては、今後も国と研究機関と患者が連携した積極的な取り組みが難治がん患者の希望だろう。しかし、難治がんを治るがんにするためには、研究予算が必要だ。

国の予算をあてにするだけではなく、例えば、英国にはキャンサーUKという患者団体がある。そこでは広く寄付を募り、自ら研究所を立ち上げ、新薬開発に乗り出すという民間の力も出てきている。

「これからの難治がんの研究開発には、英国のような民間の力も必要だと思います」

国に頼るだけではなく寄付や投資をするなどの民間の活動が、今後の難治がん研究のための大きな力となることは間違いない。

「がんゲノム医療」って?

ゲノムとは身体をつくるための、いわば設計図のようなもので、ひとりひとり異なる。

主にがんの組織を用いて、多数の遺伝子を同時に調べ、がん遺伝子パネル検査(合う薬があるかどうかを調べる検査)で、がんが持つ遺伝子変異(遺伝子がなんらかの原因で後天的に変化することや、生まれもった遺伝子の違いのこと)を明らかにすることで、体質や病状に合わせて治療を行う医療をがんゲノム医療という。

取材・文/松岡理恵

国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院院長。1981年大阪大学医学部卒業。専門分野は胃外科。大阪大学医学部附属病院教授、大阪警察病院の副院長・外科系統括部長、国立がん研究センター東病院院長などを歴任し現職。