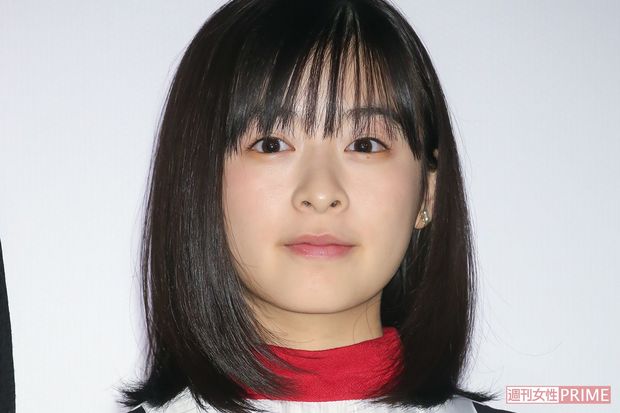

2020年のブレイク女優として、真っ先に名前が挙がるのは森七菜(もり・なな)だろう。今年4月に始まり先月末に最終回を迎えたNHK朝ドラ『エール』では、文学を志す田ノ上梅を演じ、10月に始まったTBSのドラマ『この恋あたためますか』では、コンビニスイーツ開発と恋愛に没頭する主人公・井上樹木役に抜擢されている。

ブレイクのきっかけは、昨年の大ヒット映画『天気の子』の主人公・陽菜の声優として起用されたことだが、個人的には、昨年秋に放送されたNHK『少年寅次郎』における抜群の存在感に目を見張った(印刷会社の工員・さとこ役)。

そして決定打は『エール』での、田ノ上五郎(岡部大)への告白シーン。その抑制的な演技のとりことなり、恥ずかしながら54歳にして、すっかり「森七菜ファン」のような状態になってしまった。

興味深いのは、『エール』『この恋あたためますか』における森七菜の魅力について、SNSでつぶやくと、同年代やそれ以上の年かさの増した男性の友人から「実は私もファンで……」という賛同票が、多く寄せられたのである。

というわけで今回の「月間エンタメ大賞」は、気恥ずかしさをかなぐり捨て、主に中高年男性から見た森七菜の魅力を掘り下げ、今後の活躍の可能性を考えてみたいと思う。

幼さを残した中性的な「女子性」

森七菜の魅力として、まず挙げられるのは、その「女子性」である。「女性性」ではなく「女子性」。「女子」、ひいては「少女性」、さらには「少年性」まで含有する中性的で幼い感じ。

今年の8月に発売された森七菜の初の写真集『Peace』(Gambit)。その分厚い装丁に収められた写真すべてが「女子」で「少女」で「少年」なのである。最後のページ、オーバーオール(!)を着た森が、懐かしの「写ルンです」を構えている姿など、実に中性的で幼く見える。

「まだ19歳だから」という意見もあろうが、されど19歳である。決めつけるのもどうかと思いつつ、それでもイマドキの19歳、それも芸能人なら、一般的にはもっと「女性性」を発していてもおかしくない。

また森七菜に対する私の目線も、一般的な女優に対するそれではなく、娘、さらには孫を、目を細めて見つめているような感じになっている。この「女子性」への目線は、中高年男性の「森七菜ファン」に共通するものではないだろうか。

続く森七菜の魅力は、卓越した演技力である。とりわけ驚くべきは、その演技力の幅広さだ。『エール』での抑制的な演技から、『この恋あたためますか』での賑やかな演技まで、演技者としての守備範囲が異様に幅広い。

その背景には、演技に対する森七菜自身の意識の高さがある。サイト『CINRA.NET』の「森七菜インタビュー 巨匠たちを惹きつける純粋さ、聡明さ、心の穴」(2020年1月15日)での発言は、彼女の「演技観」を端的に表している。

「私が目標としている女優さんは、満島ひかりさん、二階堂ふみさん、杉咲花さんなのですが、みなさん映画を観終わったあとも、『この登場人物は、まだどこかで生活しているんじゃないか?』と思わせてくれるような、そんな演技をされる方たちなんですよね。私自身もそういうお芝居ができたら本望だなって思います」

満島ひかり、二階堂ふみ(『エール』で共演)、杉咲花という人選にセンスがあふれているし、「この登場人物は、まだどこかで生活しているんじゃないか?」という個性的な言葉遣いには、森七菜のみずみずしい「演技観」が見て取れる。

また、このインタビューでは、中学生の頃から脚本家・坂元裕二のファンで、トークショーやサイン会にも足を運び、坂元脚本ドラマの好きなシーンのセリフを、テレビを見ながら書き起こしていたという、ほほ笑ましいエピソードも披露されている。

つまり、森七菜の演技力には、もちろん天性の感覚も寄与しているのだろうが、それ以上に、演技に対する意識の高さや、脚本を書き起こしするような勉強熱心さが寄与しているのであって、こういう健気(けなげ)なバックボーンも間接的に作用しながら、中高年男性の心をわしづかみしているかもしれない。

情報量の多い芝居の凄み

さらなる魅力の源として、森七菜の演技そのものを分析してみたい。分析にあたって示唆を与えてくれるのは、『ORICON NEWS』の記事「『本当に魅力的な森七菜がそこにいる』中村倫也、仲野太賀が絶賛する芝居力」(2020年10月14日)にある、『この恋あたためますか』の共演者・仲野太賀の発言である。

「見ていただければわかりますが、森七菜がすてきです。森さんは独特の情報量の多い芝居をするんですが、伝わり方がすごいです。うまく言葉にできないですが、引っ張ってもらっています」

――「情報量の多い芝居」。

森七菜の言葉遣いも素晴らしいが、仲野太賀のこの言葉遣いも素晴らしい。そして、この言葉は、森七菜の演技の魅力を紐解くキーワードとなるだろう。

台詞の抑揚や、手足の動き、表情、目線が、とにかく細かく動き続けるのである。『この恋あたためますか』でいえば、仲野太賀含む他の俳優の演技が、携帯電話でいう「4G」で動いているとすると、森七菜とその周りだけ「5G」で動いているように感じるのだ。

森七菜を見たいがために『この恋あたためますか』を見るわけだが、正直に白状すれば、ストーリーを追っているというよりは、彼女の感情・表情の解像度が高い「5G」の動きを追う感覚で見ているのだ。

言い換えると、「女子」を超えて、「少女」「少年」すら超えて、「小動物」を見ている感覚である。例えば、口を細かく動かして木の実を食べるリスを愛(め)でるような。ちなみに『この恋あたためますか』の第3話には、浅羽拓実(中村倫也)が井上樹木(森七菜)を「小動物」と評したセリフがあった。

20代の斉藤由貴を彷彿とさせる女優

と、ここまで書いてきて、特に「情報量の多い」演技力という点で、現在の森七菜にとてもよく似た女優が、かつていたことに気付いたのだ。

80年代後半から90年代初頭にかけて、20代の頃の斉藤由貴である。

TBSの傑作ドラマ『はいすくーる落書』(1989年)、『はいすくーる落書2』(1990年)の頃の斉藤由貴。ブルーハーツの主題歌(こちらも傑作)にのって、テンションの高いせりふ回しで、手足をばたばた動かしながら、喜怒哀楽にあふれた表情で、泳いだような視線をキョロキョロ動かしていた当時の斉藤は、今の森七菜にそっくりである。

また、コメディエンヌとしての素養を併せ持っている感じや、音楽活動にも手を広げる点でも、斉藤由貴と森七菜は共通する。違いがあるとすれば、斉藤由貴が「女子性」ではなく、言葉本来の意味での「女性性」を強く発していたことか。

そんな当時の斉藤由貴に魅了された世代が、今、森七菜のファンとなり、斉藤に似た「情報量の多い」演技を、目を細めて見つめている。

やや下衆な言い方で恐縮だが、「魔性の女」的な形容で斉藤由貴は語られがちだった。同世代、ないしは少し上の世代を強く引きつけるのが「魔性の女」ならば、森七菜は、私のようなはるか上の年代を引きつける、言わば「魔性の女子」という新ジャンルを切り開いているのかもしれない。

スージー鈴木(すーじー すずき)評論家

音楽評論家・野球評論家。歌謡曲からテレビドラマ、映画や野球など数多くのコンテンツをカバーする。著書に『イントロの法則80’s』(文藝春秋)、『サザンオールスターズ1978-1985』(新潮新書)、『1984年の歌謡曲』(イースト・プレス)、『1979年の歌謡曲』『【F】を3本の弦で弾くギター超カンタン奏法』(ともに彩流社)。連載は『週刊ベースボール』「水道橋博士のメルマ旬報」「Re:minder」、東京スポーツなど。