正月の風物詩。毎年、心打つドラマが繰り広げられる箱根駅伝。かつてたすきをつないだ選手たちは、今もそれぞれの地で“箱根”の熱い思いを胸に生きている。

召集直前で終戦、生きていたから箱根を走れた

このコロナ禍で開催が危ぶまれていた箱根駅伝。

実は過去には開催できなかった期間がある。第二次世界大戦の激化、終戦後の混乱に伴い'42年から'46年までの間は中断されていたのだ。学徒動員され、シューズを軍靴にはき替えた出場選手たちの中には戦死者もいた。

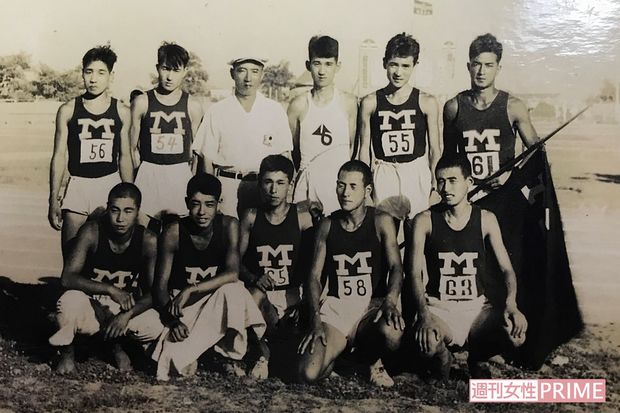

明治大学OBの夏苅晴良さん(91)は'48年、戦後復活した2回目の大会に出場した。

戦時中は神奈川県立平塚農業学校(現・平塚農業高校)に在学。勤労動員で兵器作りや農作業に駆り出された。

校舎は軍需工場になり、窓際には攻撃を防ぐための土嚢がいくつも積んであった。

空襲に怯えるも、出征した兄たちに代わり家を守った。

「私は軍国少年でね。お国のために兵隊になるのが当然だと考えていました」

召集寸前に終戦を迎え、戦後になり、陸上を始めた。

「もう爆弾は落ちてこない。堂々と走れることがあんなにうれしいとは思わなかった」

メキメキと頭角を現し、県の長距離大会で優勝。同大学の競走部にスカウトされた。

実力者たちが集まるなか、出場選手に選ばれるため、必死に食らいついていった。

「チームメートには復員した元兵士も。ある復員選手は戦争で身体を壊していましたが箱根駅伝に出場するため当時高価だった鶏のだしを飲み栄養を補っていたんです」

学生たちにとって箱根駅伝を走ることは憧れであり、平和の象徴だった。

夢は母校の総合優勝を見届けること

'48年、1年生ながら第4区(平塚中継所から小田原中継所間)走者に抜擢。

「終戦直後で物がない。野球のスパイクからクギをとって地下足袋のゴムを縫いつけた自作の靴で走ったことも」

しかし、初舞台は順風満帆とはいかなかった。

「3年生の田中久男さんが3区(戸塚中継所から平塚中継所間)を走っていたんですが、いつまでたっても来ない」

夏苅さんは焦っていた。当時は通信設備もそろっていない。すると自転車で走ってきた仲間から田中選手が失速したことを告げられた。

脚の痙攣を起こしていた田中選手はなおも走り続け、区間12位、最下位だったが夏苅さんに襷を届けた。

沿道には家族や友達、親戚の姿。みんな夏苅さんの応援に駆けつけたのだ。応援を支えに他大学の選手をどんどん追い抜き、区間2位まで躍り出た。この年の明治大学は総合3位入賞を果たした。

翌年も再び4区を担当。3区を走るのは前年に悔し涙を飲んだ田中選手。区間1位で夏苅さんに襷をつないだ。

そして総合優勝を飾った。

「本当にうれしかったね。憧れの箱根に出場できて、いや、走れることが喜びだった」

しかし、夏苅さんは3年生のときに肺を患い選手としての箱根駅伝は2年生で終わった。卒業後は審判員を務めたり、後輩を応援したり。裏方として支えてきた。現在も現役選手たちと交流し、他大学でも注目選手の顔と名前はしっかりと覚えているという。

しかし同大は'49年以降、総合優勝から遠ざかっている。その優勝メンバーも夏苅さんが最後のひとりだ。

夏苅さんの夢は母校の総合優勝を見届けること。

「100回大会で大手町に行って明治が1番にゴールテープを切る瞬間が見たいね。それをあの世のチームメートに土産話として持ってく、それまでは長生きしないとね」

箱根のシューズは泥の中から見つかりました

「駅伝の魅力は仲間と襷をつなぐこと。仲間がいるから最後まで走れるんです」

そう話すのは地下翔太さん(32)。上武大学の選手として第87回大会でアンカーの10区(鶴見中継所から大手町間)を走った。

小学校時代の夢は『箱根を走る』こと。

「高校で陸上は辞めるつもりでした。でも花田勝彦監督(当時)から“一緒に箱根を目指そう”と誘われ、試してみたい気持ちが芽生えました」

しかし、道のりは険しかった。2年、3年時にはもう一歩のところで出場選手には選ばれず辛酸をなめた。結果を残せないまま迎えた4年生。

「箱根を目指し、自分を追い込んで……。とにかくストイックに練習しました」

もし出場できなくても「4年間で俺はやった、後悔はないようにしたい」と考え、とにかく必死に走った。

その努力が実り、念願の切符を勝ち取った。

「応援がすごかったことが忘れられません。走り終わった後、耳が聞こえにくくなる、そんな声援でした」

卒業後は地元・熊本県に戻り、球磨村役場に勤務。市民ランナーとして大会で走る傍ら子どもたちへの指導もしている。

選手としても指導員としてもこれからだという矢先、新型コロナウイルスで大会は中止になり、7月、記録的な豪雨が球磨村を襲った。村を流れる球磨川が決壊、甚大な被害を出した。

消防団で住民への避難の呼びかけに当たっていたが自宅にも祖母と母、妻、7歳と5歳の子どもたちが残っていた。

「急いで家に戻り、家族も避難させました」

水は2階の天井まで押し寄せた。間一髪のところで危機を免れたようにみえたが、

「祖父が入所する老人ホームが土砂に巻き込まれていたことがわかりました。寝たきりだったので助け出せないかもと思っており、覚悟はしていました……」

多くは語らなかった。

踏まれても立ち上がり続ける

祖父の死を悲しむ間もなく災害対応に追われた。救助された住民たちがヘリで運ばれてくると、その誘導をし、避難所の担当になれば、泊まりがけで運営に奔走した。

箱根の思い出もみんな水に浸かり、箱根を走ったシューズは泥の中から発見された。

「しばらく走るのはいいかなって思ってしまいました」

打ちのめされた地下さんを支えたのは『箱根駅伝』と仲間たちだった。

「猛練習したつらい日々を思いし、まだまだできる、って自分を奮い立たせました」

高校の陸上部の先輩からの救援物資の白いシューズが再び走る気持ちを与えた。

現在も故郷の復旧、復興のために力を尽くす。

「母校のチームには“雑草精神”って言葉があるんです。強い選手はいなくてもみんなで強くなる。踏まれても立ち上がり続ける、そんな思いで走っていた雑草軍団です」

どんなに過酷な状況下にあっても歩みを止めない、そんな精神が今に生きている。

「注目選手はひと握り。多くの選手が出場できるかできないかのギリギリ。箱根は1日だけですが、選手たちはその1日のために364日必死で頑張っています」

箱根を走れなくても自分を鼓舞し、必死に取り組んだ姿勢は生涯の宝だ。

「僕たちを奮い立たせてくれる。それが箱根駅伝です」