借金10億円を抱えたどん底で起死回生の一手になったラジオの仕事。東日本大震災で最愛の妹を亡くし、生家を津波に奪われた日も、淡々とマイクの向こう側にいるリスナーに必要な情報を届け続けた。その不屈の精神を支えた「大丈夫、大丈夫」という母親の口癖は今、生島ヒロシなりの言葉に昇華され、息子たちへと受け継がれていた。

やじ馬根性と好奇心、それがエネルギー源

平日の朝5時。

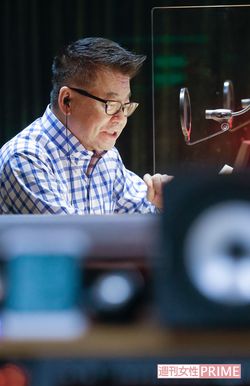

晴れやかなタイトルコール『TBSラジオ、生島ヒロシのおはよう定食』がラジオから響きわたり、リスナーの1日を目覚めへと導く。6時半まで続く90分間の、日本の朝を元気にする生島ヒロシ(70)によるエンターテイメント・ラジオ・ショーの始まりだ。

「5時になりました、お目覚めいかがでしょうか」

そう口火を切った後の生島は、予定調和な展開を一切目指さない。天気の話から大抵番組は滑り出すが、あっという間に話題は政治・経済・スポーツ・芸能・健康などへとワイド化する。

「昨夜は猫が鳴いて、夜中に起こされて大変でした」('20年9月14日)と日常を伝えたり、「新たなスタートでございます。どこも出かけることもなく、何をしていたか、よく寝ましたね、よく食べましたね、一段とコロナ太り加速という感じです」('21年1月4日)と年末年始の過ごし方を報告したりする。固定化しない臨場感がリスナーとの距離を縮めている。

1998年4月6日に産声を上げたTBSラジオ『生島ヒロシのおはよう定食・一直線』(月~金、朝5時~6時半)は、今月5日の放送で、通算6000回の金字塔を打ち立てた。

朝4時、自宅前で待つハイヤーに乗り込むと同時に、生島の1日は始まる。

「目覚めに白湯か生姜茶を飲み、スクワットやストレッチポールで身体をほぐしたりしますが、70歳ですから、毎日ベストコンディションは難しい」

体調を過信することはないが、23年間、皆勤賞。

「(渋滞で)遅刻は2回、ありましたけどね」と笑う。

局まで約20分。ハイヤーの中で新聞に目を通し、アメリカの友人から毎朝届くメールをチェックし、必要とあればすぐさま国際電話をかける。

「この年でも何でも面白がる。やじ馬根性と好奇心。それがエネルギー源ですね」

生島の魅力は人を元気にする「声」

今から50年前、1971年に法政大学を休学し単身渡米した生島は、現地で空手ショーのアルバイトなどをしながらカリフォルニア大学ロングビーチ校でジャーナリズムを専攻した。以来、体内には「知りたい! 」という取材者のあくなき欲求が堆積している。

4時半前後にスタジオ入り。第1回放送以降、第8スタジオが生島の発信基地だ。打ち合わせが必要ないほど、番組スタッフとは気脈が通じている。

あらかじめチョイスされた記事に、自分が興味を持った記事。それらをどんな順番でしゃべるかは、生島がオンエア中に自由に選び取る。番組のコンセプトは『聴くスポーツ新聞』。

「スマホで読むのがどうしてもダメで、紙で読みますね」という生島は、スポーツ紙、一般紙、夕刊紙、女性週刊誌、男性週刊誌、経済誌など多くの媒体から日々情報を摂取。それを噛み砕き、リスナーに届ける。わかりやすさ、伝える力は話芸の領域だ。

しゃべり始める前、生島は首にレンジで温めたネックウォーマーを巻く。おでこには冷えピタ、足元は床暖。頭寒足熱で挑む。

「首と足裏を温めると、調子がよくなります。60兆個の細胞がどんどん活性化して目覚めて、ノッていくという感じ。首、のどは1年中、ちゃんと守っています」

番組スタッフは少数精鋭、4人の小所帯。構成作家もいない。台本もない。アクリル板で仕切られたマイクの前、スタジオに入るのは生島だけ。コロナ禍でスタジオのドアは開けたまま、時折、スタッフがニュース原稿を届ける。

「これは賛成ですね」と私見を加え、ニュースを読んだり、リクエスト曲のイントロに「国のリーダーは防災のことを忘れてはいけない」と自在に潜り込ませたりする。

番組開始当時、新入社員として同番組のADを務め「ヒロシさんに育ててもらった」という植木和代さん(46)は今、プロデューサーとして番組を支える。

植木さんは、生島の魅力を「声」だと断言する。

「人を元気にする力がある。飾らない、おっちょこちょいなところも魅力で、聞いてる人が身近に感じられる人柄が人気の秘密だと思う。ヒロシさんがスタジオ内を自由に動けるようにスタンドマイクも用意しています。これは“生島ワイド”だけです」

スタッフへの朝食の差し入れ、ゲストにはおすすめの健康管理グッズを手渡すなど気遣いも抜かりない。

昨春から世界が陥ったコロナ禍で、生島は改めてホットメディアとしてのラジオの存在感、魅力を噛みしめている。

「顔の見えない分、しゃべりに集中する。常にマイクの向こう側の人を思い浮かべながらしゃべる。人間が出る。自分を出せる時間です。カッコつけなくてすむし、肩ひじ張らない。間違っちゃったらごめん、という雰囲気でやれる。リスナーのみなさんには本当に助けられています。リビングルームというより、台所のちゃぶ台でしゃべっている感じです」

生島はラジオの身の丈感を大切にしている。

10億円の借金、ラジオとの出会い

ラジオのレギュラー番組と出会う前の生島は、かなりどん底の時代を送っていた。

1989年4月、TBSを辞め、フリーアナウンサーとして独立。38歳の決断だった。時は世にいうバブル時代。生島のフリー生活も順調に滑り出した。バブル景気を追い風に、“生島ヒロシ”というブランド力を武器にして、テレビ業界を優雅に遊泳できていた。

「大手プロダクションにお世話になる気はなかったですね。自分で好きに、自由にやりたかったので」

生島は独立の3か月前、5つ下の弟、生島隆さん(65)に電話をかけた。「独立するから手伝ってくれないか、1年だけでいいから」

当時、会計事務所に勤務し税理士を目指していた隆さんはこう振り返る。

「1年のつもりが、結局30年以上になったけど、あとで兄貴に確認すると、『1年だけって言ったっけ?』ってすっかり忘れていました。都合のいいことも悪いことも、わりと忘れっぽいんです」

'89年4月1日に設立した『株式会社生島企画室』。現在は所属タレント約100人、社員12人の大所帯の芸能プロダクションに成長しているが、発足時は生島の個人事務所。兄弟が二人三脚で運営していた。最初の3年は2人だけだったと隆さんは言う。

「4年目に、レポーターが1人2人と入ってきました。私の仕事は電話番。用件をノートにメモして、あらためて電話営業していました」

独立と同時にテレビの帯番組(月~金)の司会に抜擢されるなど、生島は瞬く間に売れっ子司会者のひとりとして数えられ、仕事の依頼はひっきりなしだった。

「局アナ時代に比べ年収は、独立1年後に10倍、2年目には20倍になった」と、右肩上がりの上昇曲線を描いていた。バブルさまさまだ。

本業で稼いだ金を不動産に投資し、金融商品を購入。物件は値上がりし、売却した金でまた新たな物件を購入しては売りさばくという蜜の連鎖にどっぷり。だが、いずれ誰かがババをつかまされるエックスデーは確実に迫っていた。

……バブル崩壊。

所有物件に買い手がつかず、月々のローンの支払いだけが生島を不安にし、生島企画室の資金繰りの首を絞め上げた。

生きた心地のしなかった当時の心境を、生島は次のように生々しく証言する。

「不動産で7億円、金融商品で3億円。トータルで10億円の借金。かみさんと弟にはすべて打ち明けていました。しのげるかな、事務所のスタッフも切らなきゃいけないかなといつも悩んでいましたね。本当につらかった。弟とよく、お互いに支え合ったなと思います。10年ぐらいかかりましたけど、完済したときは心底ホッとしましたね」

負債以上に、悪いことは重なった。独立以来、常に生島が確保していた帯番組の司会の仕事が途切れてしまったのだ。週イチのレギュラー番組はあったが、帯番組がなくなり仕事量や露出は激減した。

生島の長男で俳優の生島勇輝さん(36)は子ども心に当時の父の変化、家の中の雰囲気を感じ取っていた。

「それまでの父親は、実際に触れ合うよりテレビで見るほうが多かった。遊んだ記憶が少ないため、一緒に出かけた、何かをしたという記憶は鮮明です。映画の試写会に連れて行ってもらったり、近所の大学のグラウンドで、父と弟(俳優の生島翔さん)と一緒にキャッチボールをしましたね」

忙しいはずの父親が結構家の中にいるなぁと感じるようになったのは、バブル崩壊後のこと。勇輝さんがさらに記憶を掘り起こす。

「仕事が陰っていたころだと思います。家の中でパジャマ姿の父をよく見ました。今までそんなことはなかったので覚えています。不安は耳にしませんでしたが、父の仕事がなくなっているんだなという空気は漂っていましたね」

生島とラジオをつないだ“キーパーソン”

落ち込む生島の支えになったのは、妻の存在だった。

「母は、父が元気で調子に乗っているときほど文句を言いますが、逆に凹んでいるときになるとけなげに支える人なんです」

勇輝さんは父に寄り添う母の姿に献身を見て取る。

「父が忙しいときは、夫婦ゲンカが多かった。僕と弟が小学生のころ、怒鳴り声で朝起きることもありました。子育てはすべて母任せなのでストレスもたまるだろうし、親父には、自分が一生懸命外で働いているんだから、という昔風のところもありました」

テレビの仕事が激減し、くすぶり始めた人気アナ。そのしゃべりのスキルを再び輝かせたのは、古巣TBSでスタートしたラジオの仕事だった。

「本人は『ラジオと再び出会えて、アナウンサー人生の見直しになった』と言っていましたね。生島ヒロシはラジオで再生したようなものですね」

してやったりの表情でそう振り返る弟の隆さんこそが、生島とラジオをつないだ、縁結びのキーパーソンだった。

「ラジオなら年を取ってもできる。テレビだと長期政権は無理だけどラジオならできる」

隆さんは勝算ありと踏んだ。だが一抹の不安も。朝5時から毎日、というハードワーク。案の定、生島本人の抵抗にあった。

「ラジオをやりたいとは言ったけど、毎朝やりたいとは言ってないぞ」

「いいから騙されたと思ってやってみろ」

そんな応酬も懐かしい。

当時47歳の生島の起用は、TBSラジオにとっても、結果的に大正解の一手になった。局の顔ともいえる看板番組に育ったからだ。

だが当初は、TBSのOBアナ、榎本勝起さんがパーソナリティーを務める長寿番組『榎さんのおはようさん~!』の後を引き受けただけに、逆風も感じていた。

「榎さんの熱心なリスナーには僕のテンポは速すぎると不評で、針のむしろでしたね」

生島が尊敬する大沢悠里フリーアナウンサー(80)にも「俺だって榎さんの後は引き受けないぞ」と同情されたという。1年が2年、2年がやがて5年となり、気がつけば長寿の領域。

「生放送はその日に消え、振り返らない。今も前ばかり見ています」という生島だが、あの日、2011年3月11日直後の放送だけは、今もつらい記憶として残る。

震災後、通い詰めた秘密の場所

今年3月11日、普段どおり生島はマイクに向かっていた。

「3月11日がきました、東日本大震災の発生から今日で10年ということになりますね。(3月)11日現在、お亡くなりになった人の数は、震災関連死を含めて1万9747人、昨年と比べ18人増えたということですが2万人ですね。行方不明の方ですが、この1年で3人減って2556人。教訓を忘れずに、防災、減災意識を持って1日1日臨んでいかないといけないかなと思います」

3・11の週には、被災地で未来を向く若者たちにスポットを当てた特集を連日放送したり、生島と同じ宮城県出身(女川)の俳優で歌手の中村雅俊(70)をゲストに呼び、震災を風化させない思いを発信した。

'11年3月11日(金)。宮城県仙台市のホテルで講演している真っ最中に、生島は巨大な揺れに見舞われる。

東北新幹線は止まり、仙台空港も津波にのみ込まれた。

翌日、東京で仕事を控えていた生島は、マネージャーとタクシー5台を乗り継ぎ、一般道で約15時間かけ帰京。

3台目のタクシーに設置されていたテレビで、ふるさとの宮城県気仙沼市が消える姿を目の当たりにした。生島の生家は地元の漁師らが集う食堂で、祖母と母が味とのれんを守ってきた店だった。

「タクシーの中で見たのは、気仙沼が火に包まれる映像です。……地獄絵図でしたね。妹の家も近いし、嫌な予感がしました」

はずれてほしい予感は的中してしまう。何度電話をかけても妹の携帯電話は不在を知らせるばかりで、そのうち、コール音も途絶えてしまった。

週明けの月曜日、3月14日。

普段に比べ、低いトーン、低いテンション……。生島は、妹夫婦と連絡が取れないことを、放送人として冷静に伝えていた。「無事であってほしい」という切なる祈りは、だが、届かなかった。半年後、妹は遺体で見つかった。義弟は今('21年3月31日現在)も行方不明のままだ。

震災の約ひと月前、2月2日に、生島の母・美知子さんが85歳で亡くなっていた。妹夫婦が上京し、都内で納骨式を執り行う予定だった前日に、東日本大震災。妹夫婦とともに、母の遺骨も津波にのみ込まれてしまった。

当時の父親の耐える姿は、息子の勇輝さんの目にも焼きついている。

「僕ら子どもの前では気丈に振る舞っていました。ラジオでは、リスナーの方の声に涙ぐんだりしていたこともありましたけど、公の場で泣いている姿は見たことがないんです。まったく泣き言を言わない父なので」

淡々と日々の仕事をこなした後、生島が人知れず向かっていた安息の場所がある。一緒に旅行や食事に行くなど長年家族ぐるみの付き合いをしている齋藤洋子さん(70)の家だ。

生島の妻と小学校から同級生だった洋子さんは「近くなんだけど、行っていい?」という電話の後に訪ねて来る生島の姿をよく覚えている。

「一生懸命感情を抑えて、ラジオの生放送をしていました。レストランや喫茶店など外で笑ったりしていたら、“生島さん笑ってた”とか言われるかもしれないでしょ。うちならその心配はないから。気分転換のために来て、リラックスしていましたね。感情をずっと抑えているって、苦しいじゃないですか」

ほとんど酒も飲まず、タバコも吸わない生島は、ほうじ茶をすすりながら洋子さんとご主人(当時は動物病院の院長)と世間話をしてから帰途についたという。そこは生島にとってまぎれもなくシェルターで、誰のまなざしも気にしないサンクチュアリだった。

母の教えを息子たちへ繋ぐ

3・11。あの日、生島が生まれ育った漁師町は丸ごと姿を消した。生島家の女性が守っていた生家の食堂は、土台を残して跡形もなくなった。

4人きょうだいの長男である生島は、1950年12月24日、かの地で生を受けた。父は地元企業に勤めるサラリーマン。母と祖母は年中無休の食堂を営んでいた。

祖母からは「跡取りなんだから」という意識を徹底的に叩き込まれた。地元の高校を卒業したら公務員になって、地元で安定的な暮らしを送るという漠然とした人生プランを、生島自身も思い描いていたという。

高校2年のとき、いちばん下の弟、生島淳さん(現在はスポーツライター)が生まれ、経済的に大学進学は半ばあきらめていた。背中を押したのは、父のひと言だったという。

「夢を追って自分の可能性を追求しろ。日本はこれから、どんどん国際化していく。自由に生きろ。長男だからと跡を継ぐ必要はない。海外で暮らしてもいいんだと。自由に育ててくれた親には感謝です」

小さいころは、どちらかというと引っ込み思案だった。弟の隆さんが、小学生の兄の姿を記憶している。

「僕が小学校1年のときに、全校集会があった。生徒は3000人くらい。兄貴が保健委員として台に立って話をしたんだけど、もじもじして、真っ赤になって、下を向いていましたね。当時は赤面症でした」

生島は、大学進学で環境を変えることによって赤面症を克服することを試みた。さらにアメリカで、毎日恥をかきながら暮らす中、羞恥心は自然に消滅し、顔が赤くなることもなくなったという。

「向こうではヘタな英語でDJをやったりしました。生きるためにしゃべるというか。環境で人はつくづく変われるんだなと思いましたね」

息子の勇輝さんは、赤面する父の若いころを知らない。人づてに聞くだけだが、父の前向きな姿勢に魅かれることは多い。

「大家族の長男だったので、大黒柱的な考えは持っていると思いますが、基本はカリフォルニアのノリというか。おばあちゃんの口癖『大丈夫、大丈夫』が染みついている。心配するより前に進むという感じの人ですね」

3・11から10年がたち、気仙沼も生まれ変わった。土地はかさ上げされ、新しい住宅や商店が生まれ、震災時の子どもが大人になり町を支え、震災後に生まれた世代がさらに未来を担う。

そこで生まれ育った18年間、生島に注ぎ込まれた生島家の教え─「うそはつくな」「義理人情は大切にしろ」「大丈夫、大丈夫」─は、その後の生島を突き動かし、支え、子どもらにも伝えられている。

悪戦苦闘する総理「スガちゃん」へ

「努力は裏切らない」「人との縁を大事にしろ」そんな父の言葉を勇輝さんは胸に刻んでいる。

「父はいろんな方に僕らきょうだいを会わせてくれようとしています。袖触れ合うきっかけはつくるけど、それをどう育むかは自分次第だと言われます。紹介してくれた方をないがしろにすると、怒られますね」

昨年末に古希を迎えたが、生島のフットワークは軽快で、好奇心は尽きない。

「身体の栄養も大切ですが、精神にも栄養を上げないといけない。本を読んだり、ネットフリックスで韓国ドラマを一気見したりしますから、週末は徹夜をしたりするんです」

面識のない著者の献本に目を通し、面白ければ自ら連絡する。最近は、持続可能な世界を考えるSDGs関連の本に集中的に目を通す。関心を持つ多くの方と知り合い、ラジオ番組にゲスト出演してもらう。生島企画室に所属するドクター、文化人も多い。

経済アナリストの森永卓郎さん、メディアプロデューサーの残間里江子さん、生島の実弟でスポーツライターの生島淳さんらラジオのレギュラー出演陣も多種多彩なら、新しい出演者も生島によってアテンドされる。生島の“巻き込む力”が、ラジオ番組を分厚くしている。

「コスパがいいので、ほかの番組のお手本になっているみたいですね」

そう言う生島自身が、CM収録やナレーションをこなすこともある。ラジオショッピングでは試食はもちろん、スタジオ内でヘッドシャワーを頭に浴び、その使い勝手を伝える。ふだんから実践している鼻うがいのグッズを紹介する際は、実にお手のものだ。

「何でもすぐ試しちゃう」という生島の軽妙さに、リスナーは親近感を覚える。

スポンサー探しに生島がひと肌脱ぐケースもあるという。局側から見れば、企業からCMを獲得する広告代理店機能を有する生島は、まさにほかのラジオパーソナリティーにはない、余人をもって代えがたいしゃべり手なのである。

2018年11月30日、都内のホテルで生島企画室設立30周年パーティーが盛大に開催された。芸能界、放送界、政界から祝いに駆けつけた約1000人。まさに生島の“巻き込む力”を見せつけた形だ。

政治家の菅義偉官房長官(当時。現・総理大臣)が挨拶に立った。

2人の出会いは50年前にさかのぼる。法政大学時代、違う流派の空手部に所属する2人は、校舎の屋上で練習に汗を流していた。20代後半に、政治家秘書の知人を通じて再会し、交流が続いている。

「昨年3月に会ったとき、『総理に推されたらどうします?』って聞いたら『いやぁ、やんないよ。黒子的なほうがいい、支えるほうがいい』って言ってたんですけどね」

そんな同級生が今は総理大臣として、コロナ禍の日本のかじ取りに悪戦苦闘している。

「生島くん」と菅総理は呼ぶ。「スガちゃん」と生島は呼ぶが、総理になった後、呼び方に躊躇したことがあった。そのとき「スガちゃんでいいんじゃない」と総理に言われた。

「同級生だし、応援したい。昔から口下手っていうか滑らかな人じゃなかったんで、しゃべり方のレッスンをする?と本人にもメッセージしましたし、秘書の方にも送ったんですけど……」

と返事がないことを嘆く。

「政治やビジネスのトップに立つ人は、しゃべりのトレーニングはやったほうがいいですね。空手をやって腹筋を鍛えていたんだから、腹から声が出る。今からでも力強い発声法は身につきますよ」

見つめ直した「家族の時間」

毎朝90分の生放送が終わると翌日の打ち合わせを軽くすませ、それでおしまい。午前中は仮眠し、午後はほかの仕事やラジオのコーナー収録などをこなす。

週末は地方に講演に出かけるのがコロナ前の日常だったが、年間約150本あったという依頼はほぼなくなってしまった。最近は、リモートで講演会を手がけ、手ごたえも感じ始めている。

「ラジオをやっている自分には、リモートはアドバンテージ。お客さんの反応が直接見えないところでしゃべるのは案外合っています」

だが、会社の売り上げは減収。全体的に仕事の量は半分だという。

「前年比2割減でした。(講演がなくなり)土日がずっと休みというのはアナウンサーになって初めてなんで、最初は楽しかったんですけど……。改めて思うことは、自分自身は仕事人間なんだということですね。マグロみたく動いているほうが好きなんだってわかりました」

本を読む時間、映画を見る時間も増えた。睡眠時間も増え、ストレスの負担も少なくなった。もどかしいのは、人に会えないことだ。

「所属タレントを連れて営業に行けない、人と会えないのが寂しい。いろんな人と会っているのがエネルギーになるのに、それができない。講演会で地方にも行けない。移動できないのがつらい」

あらゆる密が制限される一方で、夫婦の距離感を見つめ直すいい機会になった、とプラス面も実感している。

「夫婦でこんなに一緒にいるのは珍しい。僕が健康でいられるのは、かみさんの手料理のおかげです。だけど、コロナで体重が5キロぐらい増えちゃって、品数を減らしてって言っているんです」

夫婦の間には、以前から共通の気がかりがあるという。

「息子たちが今後どうなるかですね。長男の勇輝さんは昨年9月から『仮面ライダーセイバー』にレギュラー出演し、次男の翔さんは俳優とダンスパフォーマンスをやっていますけど、彼らが仕事でこの先食っていけるのだろうかって悩んでいますね。好きなことで自分らしく仕事をやってほしい、と思いますけど、息子2人の行く末が夫婦の悩みのタネです」

そんな両親の悩みを、勇輝さんも実感しているという。

「母親にはよく『朝ドラ』に出てほしい、と言われます。早くかなえたいですね。僕自身がしっかりして、親の負担を減らすのがひとつ。結婚も考えています。家族で近所のそば店に行った帰りに、いつの間にか手をつないで歩いている両親を見ると、あんなふうになれるのなら結婚もいいかなと思います。

アメリカ時代、アンカーの仕事をやりたいと思った親父には、ラジオのあの空間があるのはすごくよかったなと思いますね。本当にやりたいことに近づける生き方をこれからもしてほしいですね」

ラジオで伝え続ける「健康法」

昨年末、古希を迎えた生島は改めて、母親の口癖「大丈夫、大丈夫」を自分なりに昇華させ「何とかなるさ、何とかするさ」という思いを強くしている。

「何とかなるさ」と楽天的に考え、「何とかするさ」と戦略的に行動する。その思いを今、自身の今後だけでなく生島企画室の行く末にも重ねる。

若いタレントを預かる一方、ここ数年、ベテランの芳村真理さん(85)、ピーターさん(68)、せんだみつおさん(73)らが生島にマネージメントを依頼している。

「頼まれたら引き受けちゃう。せっかく身を任せてくれたので何とかしたい。それが僕のいちばんのやりがい」

インタビューの最中、生島企画室に所属する川柳作家・やすみりえさん(49)が通りかかると、「ちょっと紹介してもいい? この子面白いから何かの機会にぜひよろしくね」と丁寧に紹介してくれる。

所属タレントを売り込むために、まずは自分のファンを増やすことを、生島は肝に銘じる。マネージャーにも「自分のファンをつくるように」と教えているという。

昨秋、生島企画室の若返りを図り、新社長に39歳の若手を抜擢。弟の隆さんに相談役を任せ、自らはサポートの立場に徹し、余計なことはなるべく言わないように心がけているという。

「僕が持っている知的財産、人的財産をうまく使ってほしいと言っています。何かあれば相談してくれますし、最近は新社長に任せても大丈夫と思えるようになりました。失敗を恐れずにチャレンジして、常に新しいところを開拓してほしいですね。後継者に任せ精神的にはずいぶん楽になりましたよ」

自身は、ラジオというライフワークに打ち込み、生涯現役であるために健康に気を配る。腸活を考えた食生活を送り、鼻うがいを欠かさない。インタビュー時もゴボウ茶を口にしていた。

「ニンニク系、マルチビタミン、腸内環境などのサプリを4~5種類、毎日飲んでいます。ヨーグルトも食べますし、お通じもいいので、腸内環境はばっちり。肌の状態もいいですね。先日、人気講談師の神田伯山さんに『皮膚移植でもしているんですか?』って驚かれました」

健康状態は上々、生島企画室の将来にも手を打った。あとは5年後、10年後の自分をどうするかという課題だけ。

「現役でいたいですね。生涯現役で。老害と呼ばれなければしゃべり続けたいですね」

70歳はまだまだ若手。ラジオ界の巨星、大沢悠里さんは80歳、毒蝮三太夫さんは85歳。2人の背中を生島は見つめ、追い続ける。

仕事の一方、「どんなに話していても飽きなかった」ことが決め手になり、31歳のときに結婚し長年連れ添ってきた“かみさん孝行”も、70代の生島の最優先課題だ。

「時間の余裕ができれば、かみさんと食べ歩きをしたいですね。温泉に入っておいしいものを食べてリラックスしたい。高望みじゃないでしょ?」