日本は先進7か国(G7)で唯一、同性同士の結婚を認めていない。そんな中、同性婚を求める「結婚の自由をすべての人に」訴訟が各地で行われている。3月末に札幌地裁で出た判決は、原告の請求を棄却する一方、同性カップルに婚姻と同等の保護がないのは、憲法が定める「法の下の平等」に違反すると初めて判断された。

法律で認められた結婚でなければ、不利益が生じる場面がある。例えば、パートナーを扶養家族にできない。特別養子縁組を受け入れることもできない。パートナーが入院したとき、病院で付き添えない。死亡した場合に財産を相続できない……等々。つまり家族として一緒に生活をしていても、「なかったこと」にされてしまう。

同性婚や家族法に詳しい、京都産業大学の渡邉泰彦教授は「全国5か所で提訴されましたが、一連の訴訟の中で、札幌地裁が最初の判決だったことで注目されました。同性婚を認めた判決かどうかは解釈が分かれますが、違憲判決を下したことは大きい。実質的に勝訴と言っていい。試合に負けたが、勝負に勝ったのと同じです」と説明する。

子連れ再婚した同性カップル

「判決で、棄却と伝えられたときは、やっぱりだめか、と思いました」

そう語るのは東京訴訟の原告のひとり、小野春さん(40代)だ。

「ただ、弁護団から“判決内容が大切だ”と聞いていたので、待っていました。しばらくすると情報が入り、違憲という内容で、喜びました。そこを狙っていたからです」

小野さんは、同性のパートナーである西川麻実さんと子連れ再婚し、15年以上にわたり家族として暮らしてきた。

どのような性別の人が恋愛対象になるのかは「性的指向」と呼ばれる。異性が恋愛対象となる異性愛者のほか、同性愛者(同性が恋愛対象、ゲイやレズビアン)、両性愛者(異性も同性も恋愛対象、バイセクシャル)など、さまざまなタイプがある。

小野さんは両性愛者だ。西川さんと交際する前は男性と結婚していたことがあり、2人の子どもがいる。

裁判の準備書面で小野さんは〈なぜ世の中の男女の夫婦の家庭だけが、家族であるとされるのでしょうか〉と訴えている。

「子どものころから、“異性愛っぽさ”になじめませんでした。大人から“将来の夢は?”と聞かれ、“お嫁さん!”と言っている子がいましたが、私は全然なりたくないと思っていました。男性と結婚する将来を想像できなかったのです」

女子校だった高校時代に同性が気になった。人気者であるその友人に、小野さんは好意を抱きつつ、どこか違和感を抱いていた。

「何が?って言われても、わからないんです。“ねえ?”と呼ぼうとして身体に少し触れたときに、“え?”と思った。告白しようと思ったわけでもなく、付き合いたいと思ったこともありません」

小野さんは当時、異性愛や同性愛のことは知識としては知っていた。しかし、両性愛者については知らなかった。

「もしかして同性愛者かもと思いましたが、男の子を好きになったこともあります。何だろう?と思っていましたが、その当時は深掘りしないほうがいいだろうと思ったんです」

同級生に対する感情が恋なのかどうかはわからないでいたが、大学時代は男性と付き合っていた。友人に相談しても、“若気の至り”と言われ、気にしないようにした。

「どこにでもいる共働き家族です」

その後、20代で結婚、子ども2人を出産した。夫は留守がちで、孤独なワンオペ育児に悩む中、自分を見つめた小野さんは「もしかしたら同性愛者ではないか」と思い始める。当事者に会いたくなりインターネットで検索、セクシュアリティー(性のあり方)に悩む人の居場所になっているサイトを見つけた。

そこでの交流を通じて、「私は異性愛者ではない」と思った小野さん。そんな中、現在のパートナーである西川さんと出会う。当時は、西川さんも男性と結婚していた。

「彼女は私のところに自然に入ってきました。私はたまたま彼女を好きになったんですが、性別に関係なく、彼女以外の人を好きになるんだろうかと思ったりします。正直わかりませんが、彼女ひとりを好きになって満足しています」

その後、2人とも離婚し、一緒に住むようになっていく。

現在は小野さんと西川さん、そして、互いの子ども3人の5人家族で暮らす。同性カップルでもあり、子連れ再婚してできた“ステップファミリー”でもある。

「だんだん家族になっていった感じですので、一緒に住むことに迷いはありませんでした。よく“新しい家族”と呼ばれることがあるんですが、自分のなかで新しさはないんです。どこにでもいる共働き家族です」

子どもたちの様子はどうだったのだろうか。

「お互いに離婚する前から、長男はよく彼女に遊んでもらっていました。私が次男の子育てで手を取られていたときは、よく長男と一緒に公園に行ったりしていましたね」

家族では親も子どもも、お互いを名前で呼び合う。こんなきっかけがあったからだ。

「(再婚してできた)娘が、長男を“お兄ちゃん”と呼んでいたのですが、同級生から“おまえのお兄ちゃんとは違う”と言われたことがありました。そのとき、娘は“なるほど”と思ったようで、それから“お兄ちゃん”と呼ぶのをやめました。それ以来、うちの家族では、お互いを名前で呼ぶようになりました」

生活実態に合う法律になってほしい

小野さんと西川さんは、東京都世田谷区が定めた「同性パートナーシップ宣誓」を利用している。同区は'15年11月から、「多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」に基づき、要綱で整備してきた。

2人が宣誓した制度の趣旨は、「同性カップルの気持ちを区が受け止める」というもの。これに小野さんは疑問を抱いていた。

「法的な拘束力はないのに、行政へ個人情報を渡さないといけない。この意味が正直わからなかったのですが、応援してくれる人と話す中で、存在を示すことの意味があると思いました」

宣誓の3か月後、意義を実感する出来事があった。小野さんが乳がんになったのだ。

「病名を告知されるのは家族のみ。そのため、区が発行した宣誓書を持って病院に行き、書類に続柄を“同性パートナー”と書きました。次男が小さいころ、入院することになったときは、西川さんが付き添いを断られたので心配でしたが、今回は家族と認められました。宣誓しておいてよかったです」

宣誓と同様の制度は105自治体にまで広がったが、法的効力は限定的。そのため同性婚の法制化を求め、東京地裁でも審議が進んでいる。

「伝統的な価値観は私も大切にしています。ただ、同性のパートナーと家族として暮らしてきたので、その生活実態に合う法律になってほしいんです」

地方でゲイふうふが暮らすということ

香川県三豊市。県西部にあり、高松市、丸亀市に次いで県内で3番目の規模の都市だ。その三豊市で'20年1月、四国で初めての同性パートナーシップ宣誓制度が整備された。

初めてこの制度を利用したのが、田中昭全さん(43)と、川田有希さん(36)のカップル。一連の裁判での大阪訴訟の原告だ。

実は前年2月、2人は市役所へ婚姻届を出していた。法律で認められていないため、結果は不受理。ただ、市は同性パートナーシップ宣誓制度を作ろうと考えていた。以来、田中さんと川田さんは、市と「どんな制度が必要か」について意見交換をしてきた。

川田さんは「法的効果はないので、宣誓によってすぐに何かが変わったわけではない」と話す。だが、田中さんは「自治体が制度に絡んだことで、市民病院が、通常は家族にしか認められない病名の告知や入院時の付き添いを認めることなどを“同性カップルにも配慮します”と断言してくれました。僕らのことが報道されたこともあり、親類がお祝いしてくれました」と言う。

2人とも同性愛者と自覚した時期は「小学5年生」。ただ生まれ育った時代が違うことで、同性愛に対する思いや行動は異なっていた。

1985年生まれの川田さんは、ネットでほかの同性愛者と交流があり、「ひとりではない」と感じていた。電子掲示板でもつながり、高校時代は年上の男性と付き合っていた。

家族も同性愛に理解があった。母親は元・美容師で、父親は元・音楽関係。姉もいるが、偏見はなかったという。ただ、友人たちに同性愛者であることは告げなかった。

「悩むことはなかったです。恋バナをするような友人もいませんでしたし。だからでしょうね、カミングアウトの必要を感じていませんでした」

初めてカミングアウトしたのは大学生のころ。大学では多様な人権問題に取り組んでいたため、周囲は同性愛に理解があったという。

「同性愛者は自分ひとりだ」と孤立感を深めた

一方、田中さんの学生時代は、ネットで交流する時代ではなかった。小学生で同性愛を自覚し、中学のときは同性の同級生を好きになった。

「中学校のころには、歴史上の同性愛者も気になり、図書館に通っていました。ただ、当時は“同性愛者はおかしい、変な人”というイメージが強かった。お笑い番組でも、同性愛のキャラクターはいじられて、気持ち悪がられてナンボでした。“この人たちと同じと思われたら嫌だな”と思い、ほかの人には一切言わないでおこうと」

中学生のころ、死にたいと思うことがあった。同性愛が原因ではなかったが、いじめを受け、理由もなく突然殴られていた。加えて「同性愛者は自分ひとりだ」と思っていたことも、孤立感を深めた一因だ。

「孤独に押しつぶされそうになったんです。ある夜、眠れず、ひと晩中考えました。でも、夜が明けると、考えていることがばからしくなり“まあ、いいか”と思い直せた」

ひと晩だけで思いつめることから抜け出せた。持ち前の楽観主義的な性格があったからかもしれない。それでも友人との恋バナはつらかった。

「同級生から“女の子、誰が好き?”と聞かれて答えられず、アイドルや女優、幼なじみの名前を出して、その場をしのぎました。でも、翌日にはクラス中に幼なじみの名前を出したことが知られてしまって。しかもその子には彼氏がいたんですが、呼び出され、なぜか殴られたりしました」

同性愛を扱う雑誌を購入したこともあるが、孤独を癒せるわけもない。成人になって、インターネットの出会い系サイトで同性と知り合ったが、はっきりとした付き合いには発展しなかった。余計に孤独になっていく。

「素直に“付き合っている”とはいえないあいまいな関係が多く、僕としてはしんどかったです。人間不信になりました。煮え切らない気持ちのとき、有希と出会いました」

養子縁組をして家族になる手段は「違う」

2人の出会いは'07年12月。地元の性的少数者のコミュニティー『プラウド香川』が主催したクリスマスパーティーだ。田中さんはスタッフだった。友人の紹介で参加した川田さんは、田中さんにひと目惚れ。でも当時、川田さんには彼氏がいた。友人としてイベントに出かけたりする中で、お互いの仕事や人間関係で共通の知人が多いことがわかり、心理的な距離が近づいていく。

大みそかの前日。川田さんから《遊びに行っていい?》とメールをした。田中さんは《ぜひぜひ》と返した。

「遠距離で付き合っていた彼氏がいたんですが、田中さんに告白しました。“彼氏、いるでしょ?”と言われましたが“別れます”と約束し、交際が始まりました」(川田さん)

田中さんは告白を受け入れた。当時を振り返り「このころは、恋愛をあきらめていました。ちゃんと付き合ったのは、有希が初めて」と話す。

交際を始めて、やがて2人は一緒に住むように。その後結婚を考え始めたのは、12年間、一緒に暮らしたからでもある。中古住宅を購入、内装もした。実質的には2人の共同財産だが、登記上は田中さんの名義だ。

「年齢差は8歳。多分、僕が先に死ぬ。有希に遺産相続させたいのですが現行法ではできません。いずれ家をカフェにする計画があり、そのとき有希を専従者にしたいのですが、同性のパートナーだと難しいと聞きました。養子縁組をして家族になる手段もあります。僕らも考えましたが、戸籍上の“親子”になるのは違うと思ったんです」(田中さん)

同性婚のカギを握るのは40代~50代女性

札幌地裁判決は、異性カップルと同等な婚姻制度がもたらす法的効力が同性カップルにはなく、違憲とする内容だ。同時に、そうした制度を作ってこなかった国に対する責任はないという内容だった。田中さんはこう指摘する。

「判決では、国が法律を作っていない責任はないとしましたが、僕はあると思います。自治体でパートナーシップ制度ができたころから国が取り組んでいれば、同性婚も実現していたかもしれません」

同性婚が実現したとしても、田中さんはお互いの仕事のために、川田さんとは別姓にしたいと考えている。

「選択的夫婦別姓を含め、婚姻制度をアップデートする時期がきているのでは?」

札幌地裁での判決以前にも同性パートナーをめぐる訴訟があった。20年生活してきた同性パートナーが殺害され、遺された男性が犯罪被害者給付金の対象かどうかが争われたものだ。名古屋地裁は'20年6月、同性パートナーとの共同生活を婚姻同様に見なす「社会通念が形成されていない」として、対象外とする判決を出した。

「このときの判断からすれば前進しました。札幌地裁の判決は、同性婚を正面から扱った初めてのもの。今後の裁判に影響を与えると思います」

と前出・渡邉教授は指摘。ただ、札幌地裁の判決は、同性カップルには子どもが生まれないことを前提にしているよう推察できる。

「レズビアンカップルが精子提供によって出産する例や、ゲイカップルが代理懐胎を用いることもあります。同性カップルの家族についても子どもの存在を考えて、婚姻の規定を見直していくべきです」

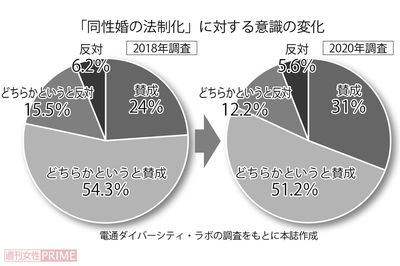

最近は世論調査で、同性婚を認める意見が多くなってきている。

「高齢者層よりも若年層が、男性よりも女性が同性婚を許容しています。その意味では、40、50代の女性がカギを握ると思います」

同性カップルをはじめ家族の形は多様化している。実態に合わせた法制度が必要だ。

取材・文/渋井哲也 フリーライター。栃木県出身。自殺やいじめ、虐待など、生きづらさをめぐる問題を中心に執筆。『学校が子どもを殺すとき』(論創社)ほか著書多数