羽田空港を4年連続で「世界一清潔な空港」へ導いた立役者は、常に前を向いていた。使う人の立場で細部まで目を配り、心地いい場所にするため、プロの技術で磨き上げる。自ら立ち上げたハウスクリーニング事業にユーチューブと、活躍の場が広がっても、彼女の熱意は変わらない。2つの祖国を結び、平和へ向けて歩んでいく使命のために。

英語の場内アナウンスが流れ、キャリーバッグを手にした乗客たちが羽田空港の到着ロビーを行き交う中、真っ赤なユニフォーム姿の新津春子さん(51)は、ひと際目立っていた。iPadを手にし、一眼レフのレンズに向かって満面の笑みをたたえているが、撮影の最中にも、その目は広々とした空間に注意を張りめぐらせていた。

「そこ、くもってる」

彼女が指さすグレーのタイルは、一部に白いしみのような汚れがついていた。

「これは今、取れないので、夜に研磨しないといけない」

と、iPadでその部分の写真を撮り始めた。

「あとで写真をエリア担当者に送って、清掃してもらいます」

撮影の合間に入った書店には、彼女の書籍が平積みにされた特設コーナーが展開されていた。

「これが新津コーナーです!」

と、紹介する彼女の声は生き生きとしていた。

環境マイスターの新津さんは現在、日本空港テクノのハウスクリーニング・プロジェクト室に所属し、空港内の清掃については月1回のペースで点検している。つい3年前まで、清掃員約500人を束ね、カリスマ清掃員として指導する立場にいた。

その確かな目は、英国の航空業界調査会社SKYTRAXでも評価され、羽田空港は「世界一清潔な空港」に4年連続、6回も輝いた。今年の発表は新型コロナウイルスの影響で見送られたが、

「もしやっていたら継続して1位だよね」

と新津さんは誇らしげに笑う。その胸には、1位の空港に授与される“5スターバッジ”が光っていた。

新津さんは2015年、NHKの人気番組『プロフェッショナル 仕事の流儀』で取り上げられて以降、一躍、時の人となった。雑誌やテレビの取材、講演の依頼が殺到し、その勢いは国内にとどまらない。彼女の生まれ故郷である中国のテレビでも取り上げられ、続いて台湾、韓国へも広がり、その活躍ぶりは、国境を股にかけた「国際清掃員」といっても過言ではない。

ひとたび彼女が空港内を歩けば、真っ赤なユニフォームに目を奪われた乗客たちから、

「テレビ見たよ!」

「応援してます!」

とエールが送られるほどだ。同室の吉本昌弘次長が語る。

「彼女にはファンがいて、会いたいからと空港に来られる人もいます。テレビの放送を見て、彼女の生きざまに共感されたようです」

彼女の生きざま──。

柔和な笑顔からはくみ取れないが、その胸中には、壮絶な過去が刻み込まれていた。

いじめられても伯父が「倍返し」

新津さんの生まれ故郷は、中国東北部の中心都市、瀋陽市だ。首都・北京から北東に車で約7〜8時間、北朝鮮やロシアとの国境にも近い遼寧省の省都である。

「夏は気温が30℃ぐらいまで上がり、男の人はみな、上半身裸にトランクス1枚で外を歩いていました。冬はマイナス35℃ぐらいになるんです。自分の息で前髪が凍ってしまうほど寒いです」

そんな寒暖差の激しい環境で、新津さんは3人きょうだいの次女として育った。ひとりっ子政策が始まる前のことだ。一家5人が住む平屋の自宅は、小学校の敷地内にあったのだといい、中庭を取り囲むように民家が並んでいた。

新津さんの両親は警察官で、わりと裕福な家庭だったという。

「当時の中国はまだ貧しく、家は高くて2階まで。テレビがあるのは私の家だけでした。白黒テレビで、チャンネルは1つ。それを隣近所みんなが集まって見ていました。食べ物も当時は政府による配給制で、白いご飯がなかったので、トウモロコシやコーリャンを炊いて食べていました」

そんな田舎の素朴な小学校生活を送っていた新津さんだったが、ある日、父のかけ声で家族会議が開かれ、突如として自分が日本人であることを打ち明けられた。

「日本と中国はもう友好関係にあるから、自分の両親を捜しに日本へ行きたい」

1972年9月に日中国交が正常化したことを受けた、父の心境の変化だった。

続けて見せられた1枚の写真には、馬にまたがった軍服姿の祖父が写っていた。話によると、祖父は日本の軍人だった。それを見た瞬間、新津さんの脳裏には、抗日戦争映画に登場する日本兵の姿が浮かんだ。

「中国の小学校では、抗日映画がよく上映されていました。侵略した日本兵に中国人が虐げられ、でも最後には中国人が立ち上がって勝つ。するとみんなが、うわーっと盛り上がって拍手するんです。だからうちのじいちゃんが日本人だと知り、映画の中で悪いことをした日本人の姿と重なりました」

父は中国で1歳のころ、養父母に引き取られ、中国人として育ったこともわかったが、その経緯については何も知らない。

養父母は父が13歳のときに亡くなり、以来、きょうだいも親戚もいない孤独な身で、近所の人々の世話になりながら、這いつくばるようにして生きてきたという。

父は第二次世界大戦のとき、旧満州に取り残された残留孤児で、母は中国人だったのだ。その事実が、のちの彼女の人生に暗い影を落とすことになる。

リーベングイズ──。

取材の中で唯一、新津さんが語った中国語だ。

「日本鬼子」と書き、日本人に対する蔑称を指す。

父が日本人であることを打ち明けられて以来、新津さんは小学校でたびたび、その言葉を同じクラスの生徒から浴びせられた。両親を探すために父が訪日するという予定が、どういうわけか学校側に知れ渡ってしまったからだ。いじめは言葉による誹謗中傷だけにとどまらず、時には石も投げつけられ、泣きながら家に帰った。

新津さんが苦い思い出をしみじみ語る。

「私、何か悪いことしたかな? と。納得できないですよ。でも逃げるしかありませんでしたからね。うちの親からはもともと“学校が終わったら、すぐに帰るように”“目立たないように”とずっと言われていました。そのときは理由がわからなかったんですが、いじめられるようになってから気づきました。“いつか倍返ししたい”っていう気持ちが頭の中で膨らみましたね」

いじめは続いたが、学校は休まなかった。そんなある日、母方の伯父に連れられ、いじめた側の生徒の家へ押しかけた。伯父はその家の中で、椅子を振り回すなど大暴れし、手当たり次第に破壊したのだという。さらに相手の生徒に「今度、いじめたら命はないよ」と最後通告までしたのだ。

「相手の親もいたんですけど、伯父さんは強かった。その姿を見て、何か言われたらやり返せばいいんだという気持ちになりました」

新津さんは現在、職場でおかしいと感じたことや納得いかない場合は、思ったことを率直に言うタイプだ。そのたくましさは、この伯父さんが目の前で見せてくれた「倍返し」が、原点になっているのだという。

父が語った「可能性にあふれた日本」

厚生労働省によると「中国残留孤児」の定義は、1945年8月9日のソ連軍の対日参戦時、旧満州国で肉親と離別し、中国の養父母に育てられるなどした身元不明の12歳以下の日本人児童を指す。

中国残留孤児の第一次訪日調査が実施されたのは1981年3月で、終戦からすでに36年の月日が流れていた。肉親捜しのために日本へやってきた孤児47人のうち、身元が判明したのは30人。以来、1999年まで毎年のように行われた調査で2116人が来日し、このうち身元が判明したのは673人とわずか約32%だった。

翌2000年以降は、高齢化した孤児への身体的・精神的負担を考慮し、中国現地での孤児認定に切り替えられた。

厚労省によれば、今年5月末現在、残留孤児の総数は2818人(うち永住帰国者は2557人)で、このうち身元判明児は半数以下の1284人にとどまっており、依然として多くの身元がわかっていない。

新津さんの父が調査のために来日したのは、1980年代の初めごろ。10日ほどの滞在だったが、両親を捜し出せないまま中国へ帰国した。その直後に開かれた家族会議で、日本について生き生きと語る父の様子を、新津さんは今もはっきりと覚えている。

「お父さんは興奮して朝まで話していました。発展した日本の街の様子を説明し、日本は可能性に満ちあふれていると。それで“みんなのために日本に帰ろう”という考えになっていました。お母さんも悩んだと思いますが、従うしかなかった。中国ではそれが当たり前だったのです」

父から手渡された土産物の洋服はピンクや紫、青などいずれも鮮やかな色彩で、カーキ色の人民服しか着たことがなかった新津さんにとっては「中国には絶対にない色の服だ」と驚きを隠せなかった。船便で届いた自転車も、黒一色に統一された中国製とは異なる斬新なデザイン。瀋陽市から一歩も外に出た経験がなかった新津さんにとって、それは先進国を肌で感じた瞬間だった。

勉強嫌いの新津さんは中学校をすぐにやめ、親戚のつてで工事現場で働く。その間に父は、身元保証人の確保など訪日のための手続きをすませ、一家5人はいよいよ日本へ向けて出発した。

瀋陽から汽車で8時間かけて大連へ。そこから飛行機で飛び立った。

新津さんは当時17歳。成田空港に到着した若者を待ち構えていたのは、見る物すべてが初めての、刺激的な世界だった。当時の興奮を思い出すかのように、新津さんは目を輝かせて話した。

「それまで白人や黒人を見たことがなかったんです。だからこの人たちはどこの国の人だろう?と思いました。日本の食べ物はきれいで、どんな味なんだろう、どうやって作るんだろう……」

好奇心を抑えられず、次から次へと疑問が湧いた。だが、そんな夢のような感慨に浸るのもつかの間、すぐに現実に引き戻された。

野菜くずやパンの耳でしのいだ日々

新津さん一家が日本に到着したのは1987年。中曽根内閣の時代で、地価の高騰により東京銀座の土地が1坪1億円を突破するなど、バブル景気に沸いていた。

外国人を取り巻く環境としては、フィリピンパブで働く若い女性の来日が相次ぎ、日系ブラジル人をはじめとする南米系も含めた「ニューカマー」と呼ばれる外国人が増え始めていた。

まだ日本が勢いづいていた昭和末期に、新津さん一家は質素な生活を余儀なくされる。

来日してからしばらく、台湾人が経営する民宿に泊まるなどした後、品川区にある2DKの都営住宅に移り住む。その手配は、父が訪日したときに出会った帰国者支援団体の幹部が手伝ってくれた。

中国残留邦人が日本政府の国費で帰国する場合、帰国者定着促進センターで日本語教育などを受け、日本での生活に向けた準備期間が設けられている。ところが、国費帰国は順番待ちだったため、新津さん一家は私費で帰国した。センター利用の機会を失い、おまけに一家は誰ひとりとして日本語ができないため、右も左もわからないまま、いきなり日本社会に放り込まれた。

間もなく、所持金が底を尽いた。生活保護を受ける選択肢もあったが、父は「まだ40代なのにどうして必要なのか」と断ったという。新津さんが回想する。

「当時の日本は卵10個が150円ほど。スーパーに行けば、キャベツや白菜の野菜くずはタダでもらえる。1袋30円のパンの耳もかじっていました。それだけ食べればいいじゃん。とにかく生きることしか考えていませんでした」

仕事もすぐに探した。漢字は理解できるので、電信柱などに貼りつけてある「求人募集」のポスターをはがし、一家で清掃のアルバイトを見つけた。日本で初めて手にした日給は、8500円だった。

「現金払いだからよかったんです。1日働けば、次の日のご飯が食べられました」

日本語や中学の勉強は、テレビを見たり、中国人ボランティアに教えてもらったりしながら少しずつ覚えた。そんな生活が1年ほど続き、通常より1年遅れで、都立高校に帰国子女枠で入学。卒業後は、ヘッドホンを製造する音響機器の会社に就職した。

3年ほどが経過したころ、やはり身体を使った仕事がしたいと思い立ち、偶然目にした職業訓練校の生徒募集のポスターに飛びついた。ビル衛生管理科があったためだ。ところが入校対象者は「45歳以上」。20歳以上も若かった新津さんはそれでも入校を志願し、帰国子女枠でねじ込んでもらった。

そして25歳のときに、晴れて羽田空港の清掃員になる。その際も「うちの清掃会社は男性しか採らない」とやんわり断られたのだが、新津さんは引かなかった。その熱意を買ってくれたのが、彼女の人生が変わるきっかけをつくった上司の鈴木優さんだった。

「やさしさと情熱」が清掃の極意

新津さんは現在、空港清掃の仕上げを点検する立場であるため、実務からは離れているが、過去にテレビで放送された映像を見る限り、その徹底ぶりがうかがえる。

トイレの便器は内側まで手鏡で入念にチェックし、ゴミ箱やモニター画面の裏も確認。一見わからないようなタイルのしみも見逃さない。

そうした汚れを落とすのに欠かせないのは、材質に合った洗剤だ。会社では決まったものしか使えないため、新津さんは、展示会などでもらったサンプルを自発的に調合し、実験を重ねてオリジナル洗剤を作った。その数は80種類にも増え、社内に収納スペースがなかったため、ゴミ処理場から拾ってきた棚で作った。清掃道具も、竹を削った竹ベラを何種類も持ち、ほかの道具と合わせて50種類を使い分けている。

とにかく気になったことは自分でやってみて、開拓していくのが「新津流」だ。

新津さんと長年の友人で、仕事仲間でもあるビルメンテナンス資機材総合商社イシイの石井美由紀さん(53)は、彼女の働きぶりをこう評する。

「清掃業務に入ると姿勢がシャキッとなります。汚れを落としたいとなれば、とことんやる。土日、休日に関係なく、希望の資材や機材、洗剤がないか電話がかかってくることもありました。その熱意には頭が下がる思いです」

ここに1枚の写真がある。

ゼッケンをつけた新津さんが掃除機を手に、仕切られたコート内で清掃をしている姿が写っている。その眼差しは真剣そのものだ。周りには多数の関係者や報道陣が見守っている。

これは1997年に大阪で開催された、ビルクリーニング技能競技大会の全国大会の様子だ。新津さんがビルクリーニング技能士という国家資格を取得してから1年後のことで、彼女は見事優勝を果たすのだが、そこに至るまでには紆余曲折があった。

実は、この2か月前に東京都内で開かれた地区大会では惜しくも2位。悔し涙を流した新津さんに、

「あなたの清掃にはやさしさが足りない」

そうアドバイスをくれたのが、先の鈴木さんだった。それから全国大会までの2か月間、この恩師の指導を受けて毎日練習に励んだ。本番直前には目をつぶってでも実演できるほどに。そうした二人三脚のうえで射止めた全国大会トップの座だった。これを機に新津さんは、清掃員としてその後の人生を歩む気持ちを固め、音響機器会社で出会った日本人男性とも結婚した。

「それまでお客さまに思いやりを持って接したり、清掃道具を丁寧に扱おうと考えたことがなかったんです。生活費を稼ぐだけ、やり方を覚えるだけの“作業”だったんですね。でも鈴木さんの言葉で考え方が180度変わり、清掃の仕事を楽しいと感じられるようになりました」

清掃という仕事に対する気持ちの持ち方に、前向きな変化は生まれたが、新津さんが常々実感しているのは、日本でも中国でも、その職業に対する人々の目線だ。

例えば現場で作業をしているとき、乗客からタバコの吸い殻を投げ捨てられたこともある。

「清掃の仕事は誰でもできるよね!」

といった声もたびたび耳にする。そんなときでも、持ち前のポジティブ思考で堂々と業務に励むようにしてきた。

「社会や世間からどのように見られようと、自分がどう思うかだけを考えればいいんです。私は自信を持って仕事をやっていますから、“所詮は清掃”と思われても、どーんと大きく構えています。

清掃という仕事は自分の成長を実感できます。気持ちのいい空間になるよう、使っていただく人のことを考えながら作業をするのは、やはり楽しいです。難しい汚れを落としたときなんかは、私にしかできないんじゃないかって」

どんな逆境をもプラスにとらえ、確固たる自分を持っている新津さん。だが、仲間だけには意外な一面も見せる。

転機となった全国大会優勝からちょうど10年後の2007年。千葉・幕張メッセで開かれたグランドチャンピオン大会では、過去の優勝者によって技術が競われ、新津さんも出場した。

「優勝しかありえない」

そう意気込んでいたが、結果は選に漏れた。この様子をそばで応援し、ビデオカメラを回していた同社環境サービス部の藤本修一次長(49)は、こう振り返る。

「結果がわかったとき、泣きじゃくってどうしようもなかったのでなぐさめました。負けず嫌いなんですよ。翌日はケロッとしていましたけどね」

藤本次長は、新津さんのことを名前で「春ちゃん」と呼ぶ。同じ部署に所属をしたことはないが、気軽に声をかけ合える仲だ。新津さんの両親を交えて食事をしたこともある。彼女の人柄は「積極的で、人によく気配りができる」と言い、その仕事ぶりについてこんな評判を語った。

「私の周りにいる、元同僚の技術者に彼女のことを聞くと、技術的な力量はさておき、あの情熱や探求心には勝てないと口をそろえますね」

鈴木さんから伝授された清掃に対するやさしさ、そして情熱──。その2つの要素が両輪となって、新津さんの今を支えている。

多様化する中国残留孤児2世たち

《やりたいことが見つからないときは、とにかくなんでも目の前のことを一生懸命やってみること。やってみて、違ったなと思い、まったく別の道をめざすことになっても、その経験はぜったいに役に立ちます。あなたが一生懸命取り組んだことは、「生きていく力」になるのです》

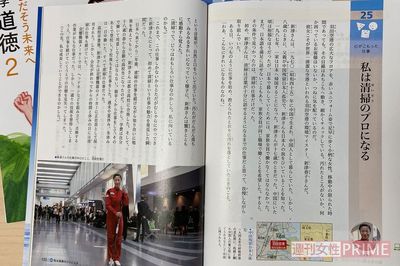

これは新津さんが、中学1年生に送ったメッセージの一部で、道徳の教科書『あすを生きる』(令和3年版=日本文教出版)に、彼女がたどった人生とともに掲載されている。

自著は12冊に上り、20万部以上を売り上げるベストセラーも出す新津さんであるが、その人生哲学はもはや、子どもたちの模範になっているのだ。

そんな彼女への注目度が際立っているその反面で、同じ運命をたどった残留孤児2世の中には、依然として日本で厳しい現実に直面している人が少なくない。

そもそも日本にいる残留孤児2世の正確な人数は把握されていない。ただ、永住帰国者の数は厚労省によって2557人と公表されているので、1世帯平均の子どもを4人と仮定すれば、2世は1万人程度と推測される。

新津さんは17歳で来日したが、2世の多くは30代〜40代で来日しており、中には60代や70代もいる。

10代での来日は、学校でいじめや差別の対象にされやすく、その一部が不良集団「怒羅権」を結成するなど、若者ならではの境遇がある。一方、来日時の年齢が上がれば上がるほど、日本語習得が困難になり、結果、就労状況の不安定さにつながる傾向がある。

さらに帰国の手段が国費か自費かによっても、日本での生活に「格差」が生まれている。前述のとおり、来日時に日本語習得などのサポートを受けられるか否かが分かれるためで、概して、自費帰国者のほうが来日時の年齢は高く、日本語の習得は困難になりがちだ。

こうした背景を踏まえると、自費で帰国した新津さんが現在のような社会的地位を確立したのは、極めて珍しいケースといえるだろう。

首都圏中国帰国者支援・交流センターの安場淳教務課長はこう語る。

「来日時の出発点として清掃の仕事に就く2世はいますが、その後に給料のよい仕事への転職というパターンが多いです。また中国では、清掃業の地位を日本人以上に下に見る傾向があり、それにもかかわらず清掃を続け、かつ成功例に押し上げたのは一にも二にも新津さんの努力と、それを支えた価値観の転換があったのだと思われます」

このほか2世が就く仕事としては、製造工場での単純労働、建設業、電気工事などだ。中華料理店を経営したり、中国との人脈がある帰国者は、貿易関係の事業で起業するケースも見られる。

だが、日本語がやはりネックになり、安定した仕事に就けなければ、最終的には生活保護に頼らざるをえない。安場課長が続ける。

「特に中年以降になって帰国した2世は、日本での就労期間が短いため、年金だけでは生活できません。生活保護については、預貯金が不可になるなどの制約から受給に抵抗感を示しているのですが、やはり年金だけでは暮らせないので、やむなく申請するのが現状です」

2008年には改正中国残留邦人支援法が施行され、1世については老齢基礎年金の満額支給や生活支援が受けられるようになったが、2世は支援の対象外。このため、2世も対象に含めるよう求める声が広がるなど、2世を取り巻く環境は多様かつ複雑化している。

これに加え、近年は1世や2世の高齢化に伴う問題も浮上している。

日中両国の狭間で翻弄されてきた残留邦人たち──。

来年9月には国交正常化から半世紀を迎えるが、ここ近年は、首相の靖国神社参拝や尖閣諸島の領有権問題を引き金にした反日デモの盛り上がりなどで、日中関係は微妙な状態が続いている。

「今は日本人だけど、故郷は中国。両国が半分半分です」

と自認する新津さんは、こうした報道から浮かび上がる両国の関係について、どう考えているのだろうか。その答えは実にさばさばしていた。

「特に何とも思いません。報道は報道の立場でしかなく、私自身が見たわけではない。日本も中国も、よいところもあれば悪いところもありますから」

ただ、大勢の2世が置かれた立場や、自身の生い立ちを振り返ると、こんな心境も吐露した。

「私は生まれた時点で日本人の子どもだから、中国では悪人扱いされました。生まれたこと自体が間違いだったかのように。私は戦争が起きたから生まれた、だけど戦争がなかったら生まれていないわけで、ここは複雑な気持ちになります。

でも生まれた以上は、1人の人間として何ができるかを考えればいい。じいちゃんや父さんの世代にいろいろあったかもしれないけど、後ろを見たくないの。今からできることは何か。平和な方向に持っていくことが私の役目じゃないかと思います」

そう語る新津さんは、自分の思いを強調するかのように、何度も胸を叩いた。

ユーチューバーとしてプロの技を伝授

決して後ろを振り返らず、未来志向で塗り固めてきた“人生のひだ”が、彼女の笑顔にはにじみ出ているのかもしれない。

羽田空港のカリスマ清掃員として名を馳せた新津さん。世界一と認められた技術を一般家庭にも広めたいと、会社に提案し、'18年7月にハウスクリーニング事業が立ち上がった。

現在は講演や取材依頼、業界新聞の連載執筆などで多忙を極めているが、月に数回は一般家庭に出向き、世界一の腕前を披露している。これまでルーティンでこなせていた現場との違いに、戸惑うこともあるようだ。

「空港内の汚れる場所は大体決まっているんですが、家庭はそうもいかないんです。奥様が隅々までチェックするから、ミスはすぐにばれます」

と新津さんが破顔一笑した。このほか電車の駅構内や商業施設などで清掃に関するアドバイザーも務め、仕事の幅はどんどん広がっていった。

「80歳まで働き、100歳まで生きる」との目標を掲げ、邁進し続ける新津さんだが、新型コロナウイルスの感染拡大が、また転機をもたらす。

羽田空港の乗客数は2019年、1日当たり平均約23万人だったのが、翌年には65%減の約8万5000人まで落ち込んだ。空港内の清掃人員もそれほど必要なくなり、「暇になるとイライラする」からと会社に相談したところ、ユーチューバーとしてデビューする話が持ち上がった。

チャンネル名は、「新津春子のやさしいお掃除チャンネル」。登録者数は7月半ば時点で約1万6600人。家庭でもできるプロの技を伝授しようと、昨年夏に始まり、これまでに40本の動画がアップされた。おなじみの真っ赤なユニフォーム姿の新津さんが、トイレや台所などの水回りからコロナ対策まで、掃除術を実演してくれるのだ。

洗面台の掃除は再生回数が30万回、トイレ掃除は11万回と、なかなかの再生回数を記録している。

そしてもう1つ、コロナを機に新津さんが考案した新たな事業が今、立ち上がろうとしている。しかも清掃とは異なる老人福祉の分野だ。

「例えば90歳の残留孤児がいたとして、この人たちは日本人と生活が合わないから、老人ホームに入りたくない。すると子どもが親の面倒を見るから働けなくなって生活保護を受ける。こういうケースが増えるのはよくないです」

新津さんが説明しているのは、残留孤児が直面している高齢化問題である。老後の生活への不安は高まっており、そのニーズに応えられる支援事業が求められていた。

新津さん自身の両親も70代半ばで、日本語はできない。そうした事情も念頭にあったのかもしれないが、その先見の明は、彼女を新たなステージへ導いていた。

「会社に提案したらOKもらえました」

戦争によって中国で生まれた子どもが日本で世界一の清掃員になり、そして今度はコロナを機に、両国の懸け橋になろうとしていた。それが彼女にとっての「日中国交正常化」なのかもしれない。

前を向いて挑み続けるその生きざまは、どこまでもたくましく、そしてやさしさにあふれていた。

(取材・文/水谷竹秀)