新型コロナウイルスの感染爆発が起きたこの夏。8月中旬に東京都の1日あたりのコロナ感染者数は約5000人にも上った。長く続く自粛生活もマンネリ化し、一部ではコロナ前と変わらないような日常を送る人々がいることはメディアにも多く取り上げられた。

そして、企業のリモート化は進んでいるものの、出勤時に「満員電車に乗ること」を避けられない人もいる。今回、紹介する男性もまた、その一人だ。

瀬川達也さん(仮名・37歳)はこの夏、コロナに感染し、医師に「死ぬかもしれない」と宣告を受けた。基礎疾患もなく、大きな病気をしたこともない男性だ。至って元気だったが、コロナ感染後に重症化。入院前には血中酸素飽和度が「72%」という極めて危険な数値にもかかわらず、苦しさの自覚症状がない「ハッピー・ハイポキシア」の状態に陥った。さらに三度の入院に至るまでの経緯を、日にちを追って詳しく聞いた。

疑わしいのは満員電車、または消毒なしの手で食事?

「コロナの感染は、たぶん満員電車の中だったと思います。多くの人が咳をしていた車両でした。すごく混んでいて、隣のおじさんの口もとが自分の頬すれすれにある状態。そこでかなりゴホゴホと咳き込んでいました。当時は布製のウレタンマスクをしていましたが、防ぎ切れなかったのだと思います」

イベント業に従事する瀬川さんは、8月前半の数日間、仕事で満員電車に乗らなければならなかった。ウレタンマスクはしていたが、顔と顔がとても近い満員電車では、予防効果もどこまでなのか不安が残った。

「どこで感染したか」を振り返ったとき、もう一つ思い当たることがあった。

「朝食をコンビニで買って食べていたのですが、ちょっとした気のゆるみがあったのかもしれません。8月4日だけ手指消毒も手洗いもしないまま、いろいろ触ったと自覚のある手で、ゆで卵をむいて手づかみで食べてしまったんです。感染の原因で思い当たるのはそのくらいです」

8月4日の深夜、身体がピリピリする感覚や熱っぽさなど違和感を覚えた。8月5日の朝に検温すると、午前9時頃に37.3度の発熱、午後2時頃には38.8度まで上昇。「東京都発熱相談センター」に電話相談をし、病院で診察をうけた。

「8月7日にPCR検査を受けたのですが、結果待ちの間、38.8度に上がっていました。解熱剤を飲みましたが、切れるとすぐに39度前後になって……。また、寝るたびに今まで経験したことのないような大量の汗をかきました。全身が水をかけたようにビシャビシャになって身体の水分がどんどん抜けていき、恐ろしいと感じました」

発熱は続き、毎日解熱剤を規定量まで飲みながら、ベッドに横になるだけの日々。たった30分の仮眠でも滝のような汗をかく。コロナは案の定、陽性だった。

8月11日にホテルの宿泊療養所に行くことになった。しかし前日の晩からすでにフラフラし、立つのがやっとだった。

血中酸素飽和度「72%」でも息苦しさなし

「宿泊療養施設のホテルに着いてすぐ、パルスオキシメータ(血中酸素飽和度を測る機械)で酸素量を測りました。そのとき、『72』という恐ろしい数値が出て。ホテル療養では危険ということで、急遽入院先の病院を探すことになりました。たまたまとある病院のベッドに一つ空きが出たということで、入れたのですが……。もし空きベッドがなく、宿泊療養所に戻っていたとしたら、完全にアウトでした」

肺から取り込んだ酸素は赤血球に含まれるヘモグロビンと結合して全身に運ばれる。血中酸素飽和度とは、心臓から全身に血液を送り出す動脈の中を流れている赤血球に含まれるヘモグロビンの何%に酸素が結合しているかの値で、パルスオキシメータで計れる。

約96~99%が正常値で、93%以下になると酸素投与が必要となる。90%を下回ると「呼吸不全」と呼ばれ、その状態が継続すると心臓や脳などに障害を起こすことがある。瀬川さんの数値「72%」は、その「90%」をはるかに下回る、きわめて危険な状況だった。

「でも実際、不思議なことに72%を示していても息苦しさをあまり感じなかったんです。だから、そんな深刻な状況とは思いませんでした。後から医師に聞いたのですが、このときの僕はコロナ患者によくみられる『ハッピー・ハイポキシア(Happy Hypoxia)』=『幸せな低酸素症』だったようです」

ハッピー・ハイポキシアとは、コロナ患者の肺炎が進み、酸素の状態が悪化しても「息苦しさを感じない」状態をいう。自分で気づかないうちに重症化する場合も多く、多くの医師も警鐘を鳴らしている症状だった。

8月12日、6人の大部屋に入院し、最初から「ネーザイルハイフロー(高流量鼻カニュラ酸素療法)」で治療が行われた。これは鼻から高濃度の酸素を注入し続ける、効果の高い治療法だ。それでも瀬川さんの血中酸素飽和度は1~2日ほど治療を続けても86%までしか戻らなかった。

そして翌日、医師から「死ぬ可能性」の宣告を受けたのだ。

「入院から3日目、初めて担当医と対面したときです。会話のなかで『僕、良くなりますよね?』と聞いたのですが、ハッキリと『もしかしたら助からないかもしれません。死ぬかもしれないところまで悪いです』と言われたんです。しかも、けっこうサラリと。僕はそれを聞いてもすぐに理解ができずに『は……、死ぬ……?』としか言えませんでした」

「すでに家族にも連絡ずみのようでした。寝耳に水、という感じです。実際、自分の体調的に、死ぬなんて考えられませんでした。入院してから体調はそこまで辛くもなかったし、ネーザイルハイフローしているから呼吸だってできているし……、とむしろ安心していたんです」

死にそうな厳しい状況でも、本人はその実感が全然ない。これがハッピー・ハイポキシアの症状なのかもしれない。

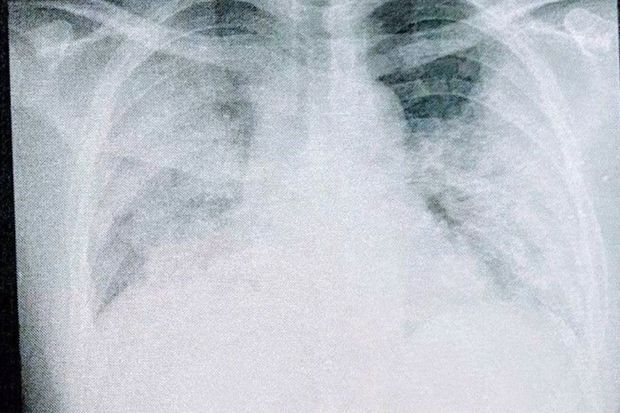

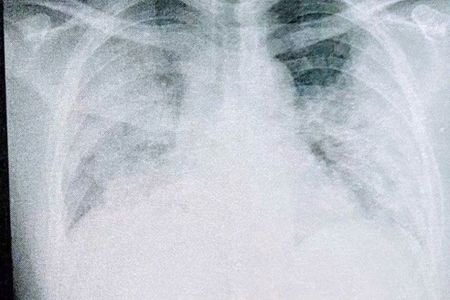

「しかしその後、自分の肺のレントゲン写真を見せられて愕然としました。全体が真っ白で、1/4しか肺が機能していなかったんです。自力では酸素をまったく取り込めていなかった事実に衝撃を受けました」

この頃、瀬川さんは自分のレントゲンを手持ちのスマホで撮影し、データを記録していた。

「実は、僕の父親は愛知で呼吸器内科の医師をしていました。東京と愛知で離れていますが、現在の自分の状況を伝えるために、まめにレントゲンの写真は送っていたんです。これは後から聞いた話なのですが、僕から届いたレントゲン写真を見て、父親は『もう助からないだろう』と覚悟を決めていたそうなんです。本当に驚きました」

あまりの苦しさに「ネーザイルハイフロー」を外す人も

「ネーザイルハイフローはすごく苦しくて。その苦しさのあまり、同室にいる6名中3名は自分の手で外していましたね。苦しすぎて夜も寝られないし、寝られたとしても30分くらい。時間が非常に遅く感じ『まだ1日が経過していないのか』と絶望していました。食事も運ばれてきましたが、全然食べられない。でも体力をつけないと治療に差し支えが出るため、味がわからない状態で無理やり口にして……。人生で一番長い日を過ごしているような感覚でした」

8月12日から18日の間で、何とか「命の危機」の峠を越えた。

体温も36度台にまで下がってきた。しかし睡眠はつねに30分から1時間で目が覚め、また少し寝る、を繰り返す。咳は出始めたら止まらないのは変わらなかった。

8月20日、呼吸療法がネーザイルハイフローから通常の鼻カニューレ(酸素供給の医療器具)に切り替わった。その2日後には、18日ぶりのシャワーが許可された。

8月24日に最後のレントゲンを撮り、間もなく退院の日が決定。定期健診はその1カ月後とのことだった。担当医には「自宅療養で問題なし、出歩きもOK。むしろ入院してじっとしていたので、身体をならすために動いてください」と言われていた。

退院日の夜に再入院、セカンドオピニオンで県外病院へ

8月26日、午前中に退院。病院で「身体を動かしてください」と言われた瀬川さんは、病院を出たあと、お弁当や飲み物などを購入して歩き、帰宅。その日の夕飯時に身体に異変を感じた。

「あの、コロナ感染の初期のような、熱が上がる感覚を覚えて、すごく焦りました。検温すると、38.2度。マズいと思って、入院していた病院にすぐに連絡しました。コロナ患者用のベッドは満床でしたが、一般病棟のベッドは空いていた。もうコロナをうつすような感染力はないようだったので、再入院できることになったんです。とにかく自宅では危険と考えていたので『入院させてください』とどうにかお願いしました」

8月26日、夜11時に再入院。退院前より肺炎の症状が悪くなっていて、医師からは「治りきっていない肺炎が再燃した」と説明があった。

しかし、これは奇妙な話だ。退院直前の検査で、なぜ「治りきっていない肺炎」に気づかなかったのだろうか。そんな疑念が残る。

再入院での治療は治療薬の点滴をしながら安静にし、一定時間だけ酸素を吸う、というものだった。瀬川さんは退院後を考え、家はカビだらけで環境が悪かったため、一度愛知の実家に帰ることを選択した。

「入院中に家族と話し合い、セカンドオピニオンとして、愛知の病院に転院することを決めました。紹介状を書いてもらって、退院日にそのまま東京から愛知へ入り、入院することになったんです」

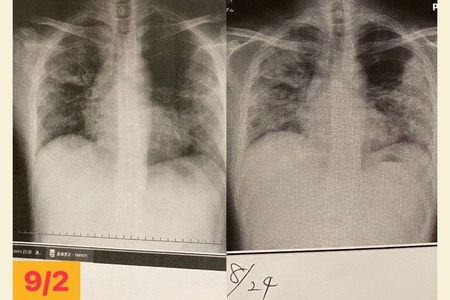

9月2日の午前中、二度目の退院。その足で愛知へと出発をした。

東京では「医療逼迫」のニュースが毎日流れている状況。そんな中、瀬川さんは二度の入院を経て、肺炎のセカンドオピニオンとして他県の病院に転院。「ひたすら、運の良さに感謝している」状況だった。

東京の医療崩壊をうかがい知ったのは、転院先で撮った肺のレントゲン写真だった。

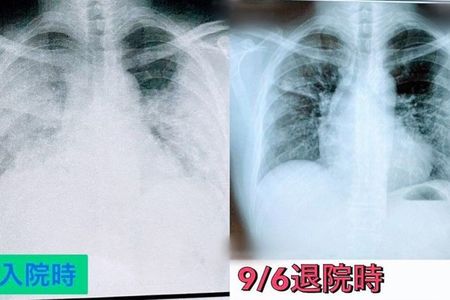

「肺炎治療専門の先生が僕のレントゲン写真を見たとき、第一声が『東京はこの症状で退院させるの? 通常ではありえない』でした。東京では多くの命を助けるために、できるだけベッドを空けなければならない状況だったと思います。しかし、この状態での退院は、すでに『医療崩壊が起きている』と判断される状況だったようです」

「当初、転院先の病院では1日から2日の入院で終わる予定でした。しかし僕のレントゲン写真を確認した先生から、『退院するレベルではなく、1~2週間入院の必要がある』と説明を受けました」

入院は1週間ほどだった。味覚や嗅覚障害は継続していて、食べるものは味がしない。しかし、ゼリーやすまし汁は風味を感じやすかった。入院3日目に、コンビニで買った「キレートレモン(クエン酸入り)」のゼリー飲料は、コロナにかかってからはじめて味を感じた。約1カ月ぶりのことだった。

治療にはステロイドの強めの薬が投与され、9月2日から6日でかなり良くなった。本来2週間の入院だったが、通院でも大丈夫だと診断され、9月7日に退院できた。

周りの人のおかげで生かされているとわかった

「僕の命が助かったのは、運と、周りの人の助言が大きかったです。最初に熱が出たとき、『東京都発熱相談センターに電話するのが確実だよ』と教えてくれた人がいました。検査で陽性になり、宿泊療養施設のホテルへ向かうと、ホテル内の酸素の検査で血中酸素飽和度が『72%』と出て、その日にうちに入院。数日であっという間に容態が悪くなったので、自宅でただ寝ているだけだったら、命を落としていたと思います」

「助けてくれた医療従事者の皆さんには本当に感謝しています。ただ、東京のコロナ治療の病院では、コロナウイルスを退治することはできても、肺炎のまま退院させられる状況だった。これは仕方ないと思います。だから、今後コロナで重症化した人は、肺炎を治療するためのセカンドオピニオン病院を見つけることが大事なのではないか……。自分の経験から、強く、そう思いました」

8月下旬以降、東京のコロナ新規感染者数は日増しに減っている。しかし次の第6波が到来する可能性はあり、油断はできない。コロナはつねに「命の危険と隣り合わせになりうる感染症」と認識して「万が一」を考えて行動しなければならない。

斉藤 カオリ(さいとう かおり)Kaori Saito

女子ライフジャーナリスト、コラムニスト 神奈川県出身、2000年桐朋学園芸術短期大学 演劇専攻卒。合同会社ジョアパルフェ代表。舞台女優、歯科衛生士の仕事を経てフリーライター・エディターに転身し、日経womanなど複数の女性誌や週刊誌、Webで執筆。その中で、働くママ向け媒体制作で出合った500人以上のシングルマザーの苦悩・本音に大きく心を揺さぶられ、現在も独自に取材を継続。『女性の自立と生きがい』を応援する事業も行う。3児の母でもある。

https://saito-kaori.com/