在仏50年。かの地でその実力と貢献が認められ、芸術文化勲章とレジオン・ドヌール勲章を受章した松井守男さん。失意からの渡仏、才能ゆえに巻き込まれた度重なる嫉妬の渦、希代の天才芸術家・ピカソとの交流━。日本滞在中にコロナ禍で戻れなくなり、その間、彼が母国に対し何ができるか考えたこととは。『光の画家』の軌跡と今後を見つめる━。

「光の画家」と称されたピカソの愛弟子

2016年、フランス最高の勲章であるレジオン・ドヌール勲章を北野武が受章した。北野は1999年と2010年にフランス芸術文化勲章も受章しており、それもあって大きな話題を呼んだ。

しかし、その13年前、北野とは違い、フランスに根を張り活躍したうえで、芸術文化勲章とレジオン・ドヌール勲章を受章している日本人がいる。

彼の名は、松井守男。

「光の画家」と称され、天才芸術家ピカソの最期の時代、彼のアトリエに5年間通い続けた“愛弟子”でもある。ウソのようなホントの話。そんな日本人が存在していたにもかかわらず、なぜ私たちは今まで知らなかったのか?

「僕は、ここ日本で画家として認知されるために欠かせない『美術年鑑』に載っていないんだよね。日本では煙たがられているんだろうなぁ。だから、僕の存在はまるで都市伝説のようになってしまった!」

ケラケラと笑う姿からは、まったく巨匠らしさを感じない。むしろ、チャーミング。威厳とは真逆にあるだろう愛嬌たっぷりに話す様子が、なおのこと「本当にこの人はすごい人なんだろうか?」という邪推につながる。

「僕は権威とか大嫌い(笑)。日本にいると、『先生、もう少し大物らしく振る舞ってください』って言われるんだけど、余計なお世話。権威こそ、ものの見方を狂わせ、正しい評価を失わせる魔物なんだ」

松井は現在、フランス皇帝ナポレオン1世の出身地として知られるコルシカ島にアトリエを構え、暮らしている。在仏50年。柔らかい口調は、女性的なフランス語の語感が、癖として日本語に伝染してしまったせいらしい。長崎県五島列島に小学校の廃校を改修して作り上げたアトリエがあるが、ほとんどの日々をフランスで過ごしている。

ところが、日本に帰国した際、新型コロナウイルスが世界的に大流行する。日本とは比較にならないほどの感染者数を記録したヨーロッパでは、ロックダウンをはじめとした徹底的な対策が行われた。松井は、愛してやまないフランスへ帰ることができなくなった。

「自分の中で置き去りにしていた母国・日本と、結果的に向き合う時間になった。ピカソはよく言っていた。『人間というのはそんなに変わらない。大事なのは環境なんだ』と。導かれるために何をやるか。ゴッホの『ひまわり』は南仏、ミレーの『晩鐘』はパリ郊外。どちらもなんてことのない場所。ピカソは、『その場所に導かれた彼らがすごいんだ』と話してくれた。日本での長逗留(とうりゅう)は、導かれたものだったのではないかと思うんだ」

日本滞在中、松井は精力的に動き続けた。京都にある黄檗山(おうばくさん)萬福寺では襖絵を制作し、東京の神田神社(神田明神)ではライブペインティングをはじめ数々の創作活動を行った。

自らの半生と思考を綴った書籍『夕日が青く見えた日』(フローラル出版)を上梓(じょうし)し、'21年1月には『日曜美術館』(NHK)にて特集が組まれ、高視聴率を記録した。

「ようやく日本でも知名度が上がってきたかも。ハハハ!」

“日本で最も知られていないだろう最も偉大な日本人画家”─、松井守男はなぜ今まで知られていなかったのか。彼の画家人生は、先入観や偏見を破壊し刷新する一筋の光から始まる。

“権威嫌い”を作り上げた学生時代

松井は1942年、愛知県豊橋市で7人きょうだいの6番目として生を受けた。父は孤児だったといい、実家は鮮魚店を経て仕出し店になった。

「裕福な家庭じゃないから絵なんて飾ってない。小学校のころは仕出しの配達を手伝っていたくらい」と語るように、芸術とは無縁の幼少期を過ごす。

当時の様子を、6歳上の姉・千恵子さんは次のように振り返る。

「子どものころから絵を描くのは好きでしたね。知り合いの家に行くと、守男はささっと似顔絵を描いたりして、みんなを喜ばせていた。器用なところがありましたね」

松井に「子どものころの夢は?」と聞くと、特になかったと返ってくる。家業を長男が継ぐことが当たり前だった時代。次兄以下、堅実な仕事をすすめられ、彼もまた銀行員になるため、言われるがまま勉強した。

その最中、14歳のときに母を失う。

「高校2年生のときだったと思う。当時の担任の先生から『お前はひとり親だから銀行に入ることはできない』と伝えられた。何のために勉強してきたんだと思ったよね。それで、歌に自信があったからオペラ歌手になってやろうと思ったの。ところが、音楽は子どものころから英才教育を受けている人のほうが圧倒的に有利。これは無理だと思って、もうひとつ得意だった絵であれば何とかなるんじゃないかと考えた」

長兄は映画業界に入ることを諦め、家業を継いだという。その兄から「絵は貧乏するからデザインをやれ」とすすめられたが、頑なに絵にこだわった。

「デザインをするとなると、会社勤めになる。そうすると、またひとり親がハンデになると思った」

通例にならうことを嫌った松井は、東京藝術大学のデザイン科をわざと落ち、武蔵野美術大学で油絵を学ぶことになる。「わが家の恥だ」。兄からは、そう罵られた。

だが、「父は応援していたと思います」とは、千恵子さんの弁だ。

「父は前向きな人で、真新しい地球儀を買ってきて、私たちに『日本というのはこんなにも小さい。広い目を持つように』なんてことをしきりに言う人でした。外国語にも関心が高い人で、教科書や持ち物に名前を書く欄があるでしょ?父はローマ字で記入して、私たちに持たせたものです。今から70年くらい前に、そんなことをするなんて珍しいですよね」

松井の、武蔵野美術大学への入学金は、父がこっそりと貯めていたへそくりだった。

「どこかで影響されていたんだろうなぁ」、松井は遠い目をしながら、ポツリとこぼす。

「ぼんやりとだけど、『何者かになりたかった』のだと思う。今思えば、若気の至りとしか形容できないが、芸術の都・パリで挑戦したいと思い立ち、留学を決意したんだよね。ところが、留学先のパリは国立美術学校。釣り合うようにするためなのか、日本は国立大の学生しか認めなかった。

つまり、東京藝大の学生のみを対象にしていた。でも、フランスの留学試験は政府の試験にさえ受かれば、フランス政府の留学生として迎え入れてくれる。だから私は武蔵野美術大学でも、フランスへ留学することができた」

フランスのアートに対する寛大さの一例だろう。同時に、日本の権威主義は、昔も今も変わらない。松井は、「僕の権威嫌いはこのとき決定的になったな」と豪快に笑う。

絶望から出発したフランス留学

渡仏前、日本を去る彼を惜しむように、松井の人生に大きな影響を及ぼす出来事が2つ起こる。

ひとつは、卒業作品を展示していた新宿の画廊での、ある出会いだ。

「当時は学生運動もあって、とにかく私は新しいものを求めていたんです。 何かすごいものに出会いたい。そう思って画廊に入ると、縦に三原色を叩きつけたような作品の前から動けなくなった」

何げなくふらっと立ち寄った画廊で、松井の作品に衝撃を受けた。そう当時の思い出を語るのは、世界的ジャズピアニストの山下洋輔さんだ。松井とは50年来の莫逆の友である。

「これは誰が描いたんだろうと思って、作者と住所を調べ、松井さんに会いに行った。すごい絵を描く方とは思えないほど、とても温厚な青年だった。ただ、絵のことになると、一変して情熱的に話す姿が印象的だった」

当時の出会いを松井も鮮明に覚えているという。

「だって、有名人の山下洋輔がいきなり訪ねてくるんだよ!(笑)洋輔さんからはたくさん刺激をもらったなぁ。ともに世界を目指す同世代のアーティストの言葉は響いた」

筒井康隆、タモリを見いだした先見の明の持ち主・山下洋輔から見て、渡仏直前の松井守男は、どう映ったのか。

「一途に自分の絵を信じてやり遂げる人だとわかりました。こんな人はめったにいないという意味では、彼らと同じものを感じましたね」

山下さんは、フランスに向けて出航する船を見送るため、横浜港まで見送りに出かけたという。

しかし、この直後の船内で、松井は失意の底に沈むことになる。

そしてもうひとつ。少し時計の針を巻き戻そう。出発前の状況について、松井はこう説明する。

「大学時代は阿佐ヶ谷にある良家に下宿していたの。当時、日本は少し豊かになりだしていたから、良家のお嬢さんが絵を学ぶことが流行っていた。僕ら美大生は人気があったから、ともにフランス留学する僕の友人─仮にヒロシとしておこうか、ヒロシも僕の下宿先によく遊びに来て、お嬢さんたちと交流を深めていた。そういう中で、僕は下宿先のお嬢さんと仲よくなり、 恋仲になった」

留学の期間は、最長2年。それまでは国からお金を保障してもらえるが、3年目からは自費となる。そのため、日本に戻ってくるケースが多いという。

まだ寒さが残る3月下旬、横浜港には山下さんや松井の恋人など、別れを惜しむ多くの見送り客であふれかえっていた。松井は、いかにも良家らしい南部鉄器の茶器を、彼女から餞別の品として渡された。

「出航から少しして、おもむろに茶器のフタを取ると、中に手紙が入っていた。『守男さん、2年後に結婚します。パリか東京かご指示ください』と書かれていた。感慨にふけっているとヒロシが、『俺ももらったよ』なんて呑気に言い出した。ヒロシの茶器にも同じように手紙が入っていて、2人で見たら『守男と結婚するけど、本当に愛していたのはあなたです』と。まさか僕が見るなんて思わなかったんだろうなぁ」

絶望からの出発。そう笑うが、松井の表情には哀しさも漂った。

「母もいない、恋人とも心が通じていなかった。日本を恋しく思う理由がなくなってしまった」

“出る杭”として打たれ続けた日々

政府奨学生として松井に託された期間は2年。それまでに画家として食べていけるまでに成長しなければならない。パリ国立美術学校への入学は10月。松井がパリに到着したのは3月末。時間が空くため、肩慣らしとして「アカデミー・ジュリアン」という誰でも入れる美術研究所に入所した。

「度肝を抜かれた」と、松井が当時を振り返る。

「毎週、絵の評論をするんだけど、僕の絵なんて話題にすらならない。危機感を覚えた僕は、入学資格のあるパリ国立美術学校を、あえて自主的に受験してみた。すると、補欠扱いだった。自分のレベルを知ったことで、入学後は廊下で石膏のデッサンから学び直した」

10月に日本から留学してきた学生たちは、そのままいちばん上の油絵クラスで、悠々自適にキャンパスライフを送っていた。その後、“パリ留学”という看板を土産に、日本でもてはやされる。その道を嫌った松井は、ひたすら現実と向かい合った。「結果的に、それが基礎体力を作り上げてくれたんだと思う」

着実に、堅実に腕を磨くことで、次第に学内でも頭角を現すようになる。しかし、

「『出る杭は打たれる』というけど、これはどこの国も同じだったなぁ」と苦笑いを浮かべる。

「あるときは、僕の絵がトイレに釘で打ち付けられていた。政府の役人を親に持つ学生が、僕を学校から追い出そうと画策したこともあった。極めつきは、教授の嫉妬を買い、プロジェクトに参加させてもらえず、放校させられたこと。フランスまで来て、なんでこんな仕打ちをされなきゃいけないんだろうね」

妬みを通り越したような嫌がらせの数々。フランスが嫌いになることはなかったのか?

「僕の座右の銘のひとつに『捨てる神あれば拾う神あり』という言葉がある。確かにとんでもなく嫌なこともあったけど、それ以上に素晴らしい体験をさせてくれる。頑張っている人や真剣な人に対して、手を差し伸べるのもフランスという国。だから、嫌いになりそうになっても、また好きになっちゃうんだよね」

放校され、打ちひしがれていた松井は、偶然、自身も出展したグループ展を訪れた老紳士から声をかけられる。身の上を話すと、『モリオ、すまない。フランス人はそんな人間ばかりじゃない。このまま日本に戻ってしまうのは、あまりにもったいない。何か1つ、望みを叶えてあげたい』と言われた。

拾う神の名は、エドゥワール・ピニョン。画家であり、ピカソの親友として知られる人物だった。

「『ピカソに会わせてほしい』。気がつくと、そう口にしていた。畏れ多くて、本来であればそんなお願いはできないよね。でも、それほどまでに絶望していたんだろうな。これ以上、落ちることはないだろうって」

孤高の天才画家・ピカソとの交流

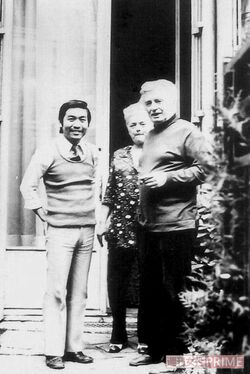

1968年春。松井は南仏のアトリエでピカソと対面する。南仏らしい乾燥した空気が辺り一帯を包む、光が差し込む、よく晴れた日だった。ピニョンの後についていくと、「ここから先は君1人で行きなさい」と伝えられた。扉を開けると、じっと松井を見る、ピカソがいた。

「お前に会うためにとった時間で、本来なら残せた傑作が、この瞬間に消えているかもしれないんだ。私に会うというのは、そういうことだ」

開口一番、そう言われた。圧倒され息を呑む松井をしり目に、ピカソはこう続けた。「私の絵を、どう思う?」と。

「背筋が凍って、頭の中が真っ白になった。懸命に彼の傑作群を思い浮かべ、僕は『形も色も見えない。光しか見えません』と答えていた。すると、ピカソの表情が徐々に柔和になって、『よし、明日から来なさい』と言われた。対面した時間は、とても長く感じたけど、とにかくピカソの目が忘れられなかった」

亡くなる1973年まで、天才芸術家との交流は続いた。ピカソとの思い出。一例を挙げて懐かしそうに振り返る。

「彼は、いつもゆるゆるのTシャツに、ステテコのような大きなパンツをはいて絵を描いていた。天才芸術家とは思えないほどラフな姿で、まるで風呂上がりのおじさんのよう(笑)。

親しくなってから、『絵を描いているときは鬼気迫るものがあるけど、描き終えると普通のおじさんですね』と言ったことがあった。するとピカソは『俺は絵描きだから絵にすべてを捧げている。あとはどうでもいい』と笑っていた。 生きているときに好きなように生きたい、それが彼の哲学だった」

90歳近い晩年のピカソは、大きな絵が描けなくなっていた。はしごに上ることが難しくなっていたからだ。その姿を見て、松井は若い時代にこそ大きな絵を描こうと決意する。

パリで再会した山下洋輔さんは、当時の松井の暮らしに目を見張ったという。

「絵描きになるといって渡仏しても、結局は街中で似顔絵を描いているレベルで止まっているケースも多いもの。ところが、松井さんはパリ十六区にある最上階の日当たりのよい、天井が高く大きな部屋にアトリエを構えていた。一目で、結果を出しているとわかり、安心しました。しかも、ショパンとジョルジュ・サンドが同棲していたというアパルトマンだったんです」

とはいえ、稼ぎのほとんどは家賃と光熱費に消えていったが、どうしても大きな絵を描きたかった。夜遅くまでキャンバスと向き合うため、部屋の電気を共用部分から拝借し、大家に見つかってしまったこともあったという。

「泥棒扱いされ責められるかと思ったら、僕が画家だとわかると『絵を見せてほしい』と言う。部屋に招くと、大家は『このままここにいてほしい』と言うんだ。驚くことに、僕が大成すれば、この部屋に箔が付く。だから追い出すことをしなかった。芸術が経済原理の大きな一翼を担う。それがフランスという国なんだ」

試行錯誤してたどり着いた究極の細筆

現在、松井のマネージャーを務めるロベール・ショージニキさんも、彼の絵に魅せられた1人だ。「最初はマツイの仕事を手伝いたくてアトリエに出入りしていましたが、ピカソのように初期からすごい芸術家だとわかり、生涯にわたって彼の仕事を支えたいと思いました」

ロベールさんは、当初はテロ対策の警察官として松井のアトリエに出入りし、アパルトマン周辺の警護にあたっていた。3年後、「一緒に仕事をしたい」と伝えたロベールさんは、警察官から画家のマネージャーに転身した。

出会いから5年、ピカソは泉下の人となる。大きな喪失感を覚えながらも、薫陶を受けた松井は、ピカソの意志を継ぐものとして油彩筆を握り続けた。だが、「焦りがあった」と吐露する。

「有名になろうと気張りすぎていた。印象派を生み出したパリのベルネイム=ジュンヌ画廊からは、『お前はすごい。でも60歳まで絵は買わないだろう』と言われた。うまい下手ではなく、感動させるための経験が僕には足りないと指摘したんだよね」

天才たちに負けないためには、どうしたらいいだろう。そういえばフランス人たちは、食事の際に僕のソースをかけるしぐさを見て「珍しい手の使い方をする」と驚いていたっけ。漢字の“八”を描くような手の動かし方は、フランス人にはなじみがないようだ。そういえば、フランスでは細い筆を使って絵を描かないな。

むしろ、とてつもなく細い筆を使って、自分の中にある感情を描いてみたらどうなるだろう─。

たどり着いたのは、人形の顔を制作する際に使う日本画用の面相筆。くしくも、生まれ故郷・豊橋の名産品だった。

日本から大量の面相筆を送ってもらうと、油絵に対応できるようロベールさんたちが改良を重ねた。

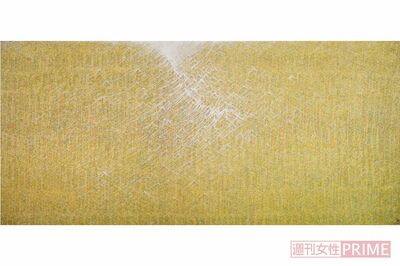

「これを描ききったら死んでもいい」─。『遺言』と名づけられた215×470cmのキャンバス。松井は、ほかの絵は一切描かず、その絵だけと向かい合った。「これ以上描くと気がおかしくなる」。完成した絵を見上げると、2年半の月日が流れていた。

世界中のセレブたちと直接交渉する

今回の取材中、松井が絵を描く姿を見学させてもらった。キャンバスを見つめながら、「コントロールするなよ」、「いいぞ、いいぞ」と自らに暗示をかけるかのように呟きながら、面相筆で色を重ねていく。特徴的なのは、漢字の“八”をなぞるように色を重ねていく点だ。

「フランス人は『愛』という漢字を見たときに、究極の抽象画だと言っていた。僕も、当初は絵の中で人間を描いていたんだけど、その人間をどんどん小さくしていったら、『人』という字ではないけども、自然とそういう表現にたどり着いた。ある意味では、この手法は松井守男の出発点。『人』は、『遺言』で到達した濃縮なんだ」

圧倒的なスケール、面相筆で幾重にも描かれた緻密かつ重厚な色の輝き。まるで光が爆発し、その光が降り注ぐような『遺言』は、完成するやフランス国内で激賞され、松井は「光の画家」と呼ばれるようになる。

「みんなが僕を主役にするために頑張ってくれたんだなと思う。それに応えるために僕も頑張れたんだと、改めて思う」

何者かになりたかった青年だった松井は、今、そう静かに微笑む。'03年、レジオン・ドヌール勲章を受章したことで、松井の絵は、死後、ルーブル美術館に展示されることが約束されている。

松井が描いた絵は、高価なものであれば数億円の値がつく。アラブの王族、F1の会長……小説にしか登場しないような人物たちが、モリオ・マツイの絵を求めて、アトリエのあるコルシカ島まで来訪する。本当に、都市伝説さながらだ。

コルシカ島のアトリエを訪れたことがあるコメディアンで俳優の大村崑さんは「こんなおもろいおっさんいませんよ」と語る。

「面白い人じゃなくて、おもろい人。喜劇人の専門家である僕が言ってるんですから、素人さんが松井さんを見たらもっとおもろいはずですよ。昔はもっと、優しさとおもろさが備わったおっさんやおばはんがいた。そういう懐かしい雰囲気もあるんです」

大村さんは、コルシカで見た朝日と夕日が忘れられないという。

「朝早くに、突然松井さんが『お祭りに行こう』って言うんです。ロベールさんが運転するんだけど、これがまた荒い!(笑)僕らが必死になってシートを握っている姿を見て、松井さんはケタケタと笑っていたんです」

丘の上に到着すると、現地のフランス人が大勢出迎えてくれた。

「こんなにフランス人から愛されている日本人がいるんだと驚きました。祭りに行くときに見た朝日、帰るときに眺めた夕日。僕は絵のことはわからない。でも、誰もが人間・松井守男に触れると魅了されてしまうのはわかります」

絵の魅力に加え、その人柄に惚れて絵を買う者もいる。松井は、画廊や画商を介さず、購入意欲のある者と直接、相対で絵の取引を行うという。ピカソに倣ってのことである。

「自分の価値を自分で決めることの大切さも、彼から教わったことのひとつ。そうすることで、人や物を見る目が養われ、真剣さが増すんだよね。自分で決めるからこそ、購入者が単なるコレクターではなく、お客様であり、友人になりうる。信頼関係が生まれる」

60歳までは買わない、そう釘を刺されたベルネイム=ジュンヌ画廊からも口説かれた。だが、「(アンリ・)マティスもこんなに安く契約したんだぞ」と言われて断った。そんな説明をするような人に、自分が一生懸命描いた絵を預けることはできないと思ったからだ。

「絵は、わが子のような存在。自分が気に入らない人とは結婚させたくないでしょ?逆に言えば、気の合う人であれば、喜んで絵を差し出しますよ」

ロベールさんは松井の人となりについて、「何事も絶対にやり通す人間」と答える。裏を返せば、頑固。それゆえ、アンチ権威の態度は、いまなお徹底して変わらない。ここに、錦を飾れるはずの松井が、日本では不思議なほどに知られていない要因がある。

「過去に何度も日本の有名画廊からオファーを受けたことがあるけど、僕は日本の美術界の杓子定規な考え方がどうしても好きになれない。わかりやすい例が、『美術年鑑』に掲載されている、サイズあたりの絵の価格。1号いくらという具合に、サイズによって価格が決められている。芸術家ファーストではなく、ビジネスファースト。つまり、アーティストよりも、値付けをする画廊や画商のほうが偉くなっているの」

日本人のアートの価値観を変えたい

日本の美術界にアンチテーゼを唱える異端者─。それゆえ松井は、母国である日本ではペルソナ・ノン・グラータ、“好ましくない人”となる。

「自分で価格をつけ、フランスで自由に生きている私の存在が面白くないんだろうね。僕が『レクイエム・ヒロシマ』という作品を描いたとき、平山郁夫さんに会ったことがある。彼は広島出身。会うなり、「おいキミ、原爆を体験していないのになぜ描こうというのだ?」と言われた(苦笑)。

体験していなければ描いてはいけないの?しかも、“キミ”呼ばわり。四六時中、マウンティングをしている日本美術界を象徴するような言い回し。そんな偉ぶっている画家も、裏では画廊や画商に頭が上がらない。だから、僕は嫌気がさして、日本とは距離を取っていた」

だが、予期せぬ日本での長期滞在が、松井の心境に変化をもたらす。

「自分の経験をもっと伝えていかないといけないなって。それにフランスでけっこう頑張ってきたつもりなのに、『お前みたいな画家は知らない』って、まるでホラ吹きみたいに扱われるんだよ(笑)。悔しいじゃない」

松井の心は、フランスにある。だが、国籍は日本のままだ。何度もフランス人から国籍取得をすすめられた。それでも、日本人であることにこだわった。コルシカ島で日本国籍の住人は、松井ただ1人。頑固。だからこそ、コロナ禍によって帰れなくなったこの1年半を、「天啓だったんだなぁ」と噛みしめる。

松井に期待する声も大きい。'18年12月に誕生した、日本文化の新たな発信拠点となる神田明神文化交流館『EDOCCO』。ここに松井の作品を展示することを決めた同神社の名誉宮司である大鳥居信史さんもその1人だ。

「神田明神は、伝統と革新を掲げています。伝統は不変を守ろうとするだけでは枯渇してしまいます。そこで 『EDOCCO』では、松井先生に、これからの伝統を作っていただく、革新の領域を担ってほしいとお願いしています」

「スタイルを持たない僕にはぴったり!ありがたい」

そう言って松井も破顔する。ピカソは、青の時代、キュビスムの時代、新古典主義の時代という具合に、1つのスタイルにこだわることを嫌った。その教えを松井も貫いている。

「つねに変化をしていかないといけない。それが成長なんだよね。日本に滞在している間は、大きな絵を書くことができなかったから比較的小さなサイズの絵を描いていた。小さい絵だからこそ想像、空想する力が求められる。

また、湿気の多い日本は、油絵を描いてもフランスのようには乾かず、発色のある色になりづらい。そこでフリーズドライをした野菜を粉末状にして油彩絵の具に混ぜてみた。日本古来の草木染めから着想したんだけど、日本にいることで新しく得たことも多いんだ」

自らの革新を怠らない松井が、どうしても塗り替えたいことがあるという。「日本人のアートへの接し方」だ。

「僕は子どもたちに絵を教えるとき、『利き手ではないほうの手で描いてごらん』と提案する。面白いもので、利き手ではないほうの手で絵を描くと、子どもたちはのびのびと絵を描き始めるの。利き手ではないから、誰しもうまく描くことはできない。

そのため、絵に自信がない子でさえも、まわりを気にせず、自由に描こうとするの。これこそがアートの素晴らしさ。うまい下手や、周りの評価を気にしたりすると、人は自由さを失ってしまうんだ」

大人であってもそれは同様だと付言し、「ときにはペンを利き手ではないほうで持つように、反対のことをしてみるといい」。そう松井は教える。

「アートは心の癒しであると同時に、資産でもある。このバランスが大事。幾度となく戦火に見舞われたフランスでは、国が混乱に陥れば、紙幣は紙切れになる。そこでアートに価値を見いだした。ものの価値というのは、自分で基準を決めなければいけない。

でも、日本ではお墨付きをもらわないと価値を見いだすことができない人が多い。それだと自分にとっての癒しと財産のバランスを欠いてしまう。自分の心が癒される所に価値があると自分で言い切れる。そういったマインドを伝えていきたいんだよね。審美眼が養われれば、よいアーティストもたくさん生まれると思うから」

現在、松井の作品は、『EDOCCO』のほか、上賀茂神社(襖絵)、そしてホテルアークリッシュ豊橋で見ることができる。姉の千恵子さんは、「まずはたくさんの人に守男の絵を見てほしい」と願う。誰かがよいと言っていたからではなく、自分の感性で松井の絵と向き合ってみる。すると、いかに自分が、誰かの、何かの評価を気にしているか、気がつく。

なぜ今まで私たちは、この画家を知らなかったのか。その問い自体が、われわれの常識や先入観を疑わせてくれるのだ。

幾重にも重ねられた松井の絵。松井守男は、フランスで日本人の常識を塗り替え、戦い続けてきた。今度は、私たちがこの日本人の絵から学び、これまでの常識に、新しい常識を上書きする番だ。

〈取材・文/我妻弘崇〉