病気や障害を抱える家族のため、大人に代わって介護や世話を担う「ヤングケアラー」に今、注目が集まっている。自らの体験を発信する当事者が相次ぐほか、条例をつくり、支援に乗り出す自治体も現れ始めた。進学を断念したり、誰にも相談できなくて孤立したり……、それでも子どもたちが家族を支えてきた理由とは?

調査でわかったクラスに1人が“ケアラー”

親や祖父母、きょうだいのため、介護や身の回りの世話を担う「ヤングケアラー」。法的な定義はないが、厚生労働省は「本来、大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども」としている。

「重度障害のある姉がいます。意思疎通ができないし、日常生活で移動するにも大変です」

関東地方に住むヨシミさん(仮名=20代)は小学2年生のころから、姉の介護を手伝ってきた。年齢が上がるにつれ、食事や着替えのサポートなど身体介護も親に代わって徐々に担った。

姉の介護について周囲に話したことも、相談したこともない。ケアの時間が増すと遊ぶ友達が減った。加えて、周囲の目が気がかりだった。

「姉を見て、知っている人だけでなく見知らぬ人にまで笑われたり、侮辱されることがありました。姉が気づいているかわかりませんが、もし周囲の心ない発言が聞こえていたらと思うと、へこみます」

幼いころからの介護は負担がかかる。心がすり減ることもあったと振り返る。

「自分のことはどうでもいい、死にたいと思ったこともありました。でも、献身的に介護をする母親の姿を見て、思いとどまりました」

姉のために、ヨシミさんを含め家族が協力し合うことで、介護を乗り切った。ただ、周囲に頼ることは躊躇する。

「介護サービスを受けることは権利だとは思っています。それでも、家族ではない他人に介護を手伝ってもらうことには抵抗があります」

* * *

ヤングケアラーへの社会の関心が高まるにつれ、学校生活との両立の難しさや、進学や就職の選択肢が狭まるなど、困難な実態が浮き彫りになってきた。

そうした中、埼玉県は2020年にいち早く「ケアラー支援条例」を制定、支援に乗り出した。実態調査では県内の高校2年生の約25人に1人がケアラーとわかった。

条例提案の中心となった吉良英敏県議はこう話す。

「調査の結果、クラスに1人はヤングケアラーがいることがわかりました。ただ、不登校の生徒は回答しておらず、正確な実態の把握は課題です。これまで家庭内の介護は女性が担ってきましたが、未婚や独居の世帯が増えるなど家族が変容しています。介護にあたっては、介護を受ける人だけでなく、ケアする人の幸せという視点も重要です」

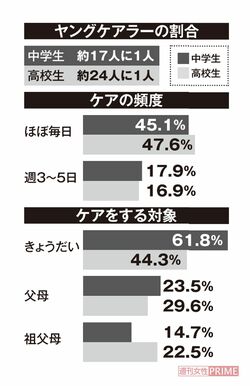

国も深刻さに気づき政策課題として浮上している。'21年4月、厚生労働省は全国の公立中学校と全日制高校を対象に、ヤングケアラーに関する初の実態調査を実施した。それによると、「世話をしている家族がいる」生徒は中学生が5・7%で約17人に1人、高校生が4・1%で約24人に1人の割合だった。

また「世話をしている時間」は平日1日平均で、中学生が4時間、高校生が3・8時間。1日7時間以上世話をしている生徒は1割を超えた。

ただ、時間だけではケアの負担を判断できず、さらには本人にヤングケアラーの自覚のない生徒も多い。

『若年性認知症の親と向き合う子ども世代のつどい』を主催する田中悠美子・立教大学助教は、「ヤングケアラーという言葉のインパクトは大きく、メディアも取り上げたことで政策が発展しました。これまでは個別にサポートされていましたが、(理解者や支援者を見つけられた)運がいい人だけが支援されるのではなく、政策や条例に結びつけないといけません」と指摘する。

15歳から始まった、17年間の介護生活

ヤングケアラーの置かれた環境や抱える問題、心情はさまざまだ。冒頭のヨシミさんは多くの困難を抱えているが、家族をケアすることは、ただ「つらくて大変」な体験ばかりではない。

都内に住む宮崎成悟さん(32)は、難病の『多系統萎縮症』を患う母親を、昨年8月に亡くなるまで約17年にわたって介護してきた。(宮崎さんの「崎」は、正しくは「立さき」)

「よく笑い、鼻歌を歌いながら家事をしている母の姿を覚えています。もともと、めまいや立ちくらみがあったり、自律神経が弱かったんですが、異変に気がついたのは僕が15歳のとき。車の運転ができなくなったんです」(宮崎さん、以下同)

このころから通院の付き添いが始まった。当初は自律神経失調症と言われていたが、宮崎さんが高校2年のとき、難病と診断された。

「“治らない病気”と聞きショックでした。母も病名を知って呆然としていたので、どうにかしたいと思いました」

父や姉、弟と一緒に、母親の介護をするのが日常となった。介護をしながらも、早朝から夜遅くまで部活のバスケットボールに打ち込んだ。昼食時の弁当も宮崎さんだけ、自分で作ったものだった。

「母のためにと思って介護をしていたので、なぜ自分が? などとは思いませんでした。ケアとか介護という意識はなく、困っている母を助ける、母ができないから僕がやる、という感覚でした」

自分の時間が欲しいとも思わなかった。ただ、高3の春、部活の合宿を休んだ。

「家族に“合宿に行かないでほしい”と言われ、先生に相談し、休みました。厳しい部活だったので、周囲からサボっていると見られるのが嫌でした。それでも母の犠牲になった感覚はありませんでした」

部活を引退する時期になると、母親の病状は悪化していた。夜中のトイレの付き添いが必要になり、宮崎さんは母親の隣で眠るようになった。

「それまでは手すりにつかまってなんとか歩けましたが、できなくなりました。ただ、母のためになりたいと思っていたので、福祉系の大学を目指そうと思ったんです。そうすれば、(介護をしている)境遇を話せる環境もあるかなと思っていました」

受験勉強と介護の両立は難しかった。何かあればすぐ呼べるように、母に在宅用のナースコールを持たせていたが、勉強しようと思ったらナースコールが鳴る。

「勉強時間が減っただけでなく、精神的にもきつかった。母は“身体が痛い”“死にたい”と言っていましたが、僕にはどうにかしてあげることもできない。だんだん受験勉強をする気がなくなりました。友達との連絡も減っていった。高校卒業後の1年間がいちばんきつかったですね」

一時は進学を断念した宮崎さん。2年遅れで大学へ進学したあとも困難はつきまとった。講義と介護の両立は簡単ではない。移動時間のときも母親のことが頭から離れない。サークルに入ったものの、数回のみの参加だった。

「就職活動も大変でした。バイトができず、お金もなかったので、スーツ代や交通費を捻出するのもひと苦労で。面接にこぎつけても、介護と学業の両立は“学生時代に力を入れたこと”として見てもらえない。なかなか内定が決まらず、腹をくくり、転勤のある会社を受け地方に配属されました。そのため弟が母の介護をすることになりました」

入社から3年後、母親の容体がさらに悪化した。そのため介護離職し、宮崎さんは東京の会社に転職する。

「仕事の傍ら、難病支援のボランティアをする中でヤングケアラーという言葉を初めて知りました。介護を通して責任感や忍耐力が養われるという話を聞いて、それまで抱いていたコンプレックスが逆転したんです」

'19年、ケアラーの就職支援などをする会社をつくり、のちに一般社団法人『ヤングケアラー協会』を設立。現在は代表を務めている。

「僕は運よく“助かった”と思っています。姉や弟がいたので介護が分担可能で、大学進学も、就職もできました。しかし、そうではない当事者も少なくない」

ヤングケアラーに必要な支援は年齢や環境によって違ってくる、と宮崎さんは言う。

「例えば、介護のため学校へ行けなくなったなど支援の緊急度が高いヤングケアラーの場合、行政が支援し、福祉につなげる必要があります。さらにヤングケアラーが自立して歩んでいけるために、就職という選択肢が必要です。ただ、家族を介護している状況が企業や社会になかなか理解されていません」

また、宮崎さんは、同じ境遇の人たちが体験を分かち合う「ピアコミュニティー」の必要性も感じている。

「家族のためになりたい人を無理に介護から切り離すことはないと思います。家族に対する思いを尊重しながら、自分らしく生きられる社会を目指したい」

“きょうだい児”の思い

介護やケアの対象は親だけではない。大阪府で暮らす清崎鈴乃さん(22)は、障害のあるきょうだいがいる大学生らが語り合う場『かるがも〜学生きょうだい児の会』(以下、かるがも)を起ち上げた。障害のあるきょうだいがいる人は「きょうだい児」と呼ばれる。鈴乃さんはきょうだい児であり、ヤングケアラーでもある。

かるがもでは、同じ境遇にある同世代との交流や意見交換をしているが、コロナ禍の現在はオンラインで集いを開いている。海外からアクセスをする人もいるという。

「オンラインとはいえ、実家に住んでいると言いたいことが言えないこともあります。そのためチャット機能を利用するなど工夫しています」(以下、鈴乃さん)

現在、大学4年生の鈴乃さんは、知的障害と自閉症のある弟の陽斗さん(19)を小学生のころから支えてきた。

「障害があるとわかったのは弟が3歳のとき。ケアも私にとっては日常で、ごく自然なことでした。いつも弟と一緒にいるのが当たり前でした。母子家庭ということもあり、学校の送り迎えをするのも自分しかいない。学校での様子が心配になって、弟がいる支援学級に見に行ったりしていました」

鈴乃さんが行ってきたのは、介護というより、情緒面のケアや気遣い、見守りといったことが中心だ。家族の世話に追われていると自分の時間がなくなり、大人でさえストレスを抱えやすくなってしまう。鈴乃さんはどうしていたのか。

「親には、やりたいサッカーをさせてもらっていました。毎日練習があるわけではないし、近所に住んでいる祖父母が家に来て、弟を見てくれたこともありました。ただ試合中、集中していたのに、ふとした瞬間に“今、家の中は大丈夫かな”と心配することもありました」

きょうだい児の家庭では親の目が障害のある子に集中しやすいため、ほかのきょうだいが疎外感を抱くことが珍しくない。

「時々そう感じることはありました。しかし、そういう気持ちよりも、母親の接し方を通して、弟へのサポートが必要だと客観的に見ることができました。母親が頑張っている姿を見ていたので、自分も頑張りたい、母親を助けたいという気持ちのほうが強かったかもしれません」

中学生になると、陽斗さんの入浴介助をするようにもなった。

「身体を洗うときに弟が自分でやると、なでているみたいな感じで、清潔を保持するという意味では難しい。

やはり(異性のため)抵抗を感じることもありましたよ。でも、母親だってそれは同じ。家族の中に入浴介助できる人は女性しかいません。“今日は鈴乃と入る”と言って、弟に指名されることもありました」

今春、大学を卒業する鈴乃さんだが、陽斗さんの将来についてはどう考えているのだろうか。

「自分はどう関わるんだろうかって勝手に考えています。弟がやってみたいこと、行きたい場所もあるでしょうし、私も何か一緒にできたらと思っています」

* * *

ヤングケアラーを取り巻く問題を解決するには、認知度を高めつつ、当事者の声を聞くことが重要となる。埼玉県では11月を「ケアラー月間」とし、認知度を16・3%('20年度)から、'23年度までに70%にすることを目標として掲げている。

「ハンドブックを作成、小学校4年生以上に配布し、いくつかの学校で『ケアラーサポートクラス』を設け、授業もしました。コロナ禍でもあり、オンラインサロンも行っています」(前出・吉良県議)

当事者がヤングケアラーと自覚し、支援を求めている場合はどうすべきだろうか。前出の田中さんはこう話す。

「ケアラー本人が安心して話せる拠点が求められています。しかし、身近な相談窓口や拠点が整備されているとは言いがたい状況です。神戸市や江戸川区では、ヤングケアラーの支援窓口を明確にしています。ケアラーが安心して話せる場や必要な支援につなげる場を地域社会の中でつくっていく必要があります」

取材・文/渋井哲也 ジャーナリスト。長野日報を経てフリー。若者の生きづらさ、自殺、いじめ、虐待問題などを中心に取材を重ねている。『学校が子どもを殺すとき』(論創社)ほか著書多数