東日本大震災と福島第一原発事故の発生から間もなく11年がたつ。当たり前だった光景や生活は一変し、いまだ日常を取り戻せない住民も少なくない。とりわけ原発事故に翻弄され続けてきた子どもたちは、この11年、何を思い、どう生き延びてきたのか。未曽有の事故は何をもたらしたのか―。大人になった3人の体験や言葉を通して、今、考える。

9歳の願いは「天国に行きたい」

「よかった、(取材時に息子は)これからの話なんてしたんですね。数年前のあの子は、そんなことは考えることもできなかったから」

前を歩く鴨下全生(まつき)さん(19)を見ながら、母・美和さんはそう言った。原発事故後、都内に避難をした全生さんは、避難先でいじめに遭い、過酷な少年時代を過ごしていた。

空き地のツクシを佃煮にして食べたり、かるがもの子どもの迷子を助けたりするような自然豊かな暮らしが一変したのは、2011年3月11日。東京電力・福島第一原子力発電所の事故が打ち砕いた。

当時、福島県いわき市に住んでいた全生さんは8歳。母と習い事に出かけようとしていたところで地震が発生した。家の前で、母に抱きかかえられたまま、長い揺れがおさまるのを待った。

母とすぐに保育園にいた弟を迎えに行き、いわき駅に出かけた祖父を探しに出た。

駅前は地震で混乱していると見込んだ母は、全生さんと弟の2人に「必ず帰るから、絶対に車から出てはダメだからね」と少し離れた駐車場に残し、駅へと走っていった。

しかし、いつまで待っても母は戻らない。余震は続いていた。そのうち弟が「トイレに行きたい」と言い出し、全生さんは母との約束を破って、弟を近くのガソリンスタンドのトイレに連れていった。

1時間半ほどで、母が戻ったとき、全生さんと弟はわんわん泣いていた。

「弟は心細かったから泣いていたかもしれないけれど、僕は約束を破っちゃったという気持ちで泣いていた」

と、全生さん。当時8歳の自分には、地震や津波で人が亡くなるということも「ピンときていなかった」と言う。

翌朝5時ごろ、「避難をするよ」と両親に言われ「おもちゃを3つ選んでいいよ」と言われた。弟が4つ持っていきたいと言うので、全生さんは1つ分の権利を弟にあげて車に乗り込んだ。

移動中は、いつ寝て起きたのか覚えていないが、母が原発から放射性ヨウ素が放出されるのを懸念し、大量の海苔を食べさせられたことは覚えている。甲状腺の被ばくを避けるためだ。政府からの避難指示はなく、いわゆる「自主避難」だった。このころ、次々と爆発する原発の状況に不安を感じた福島県の多くの人が、県外へ避難をしていた。

19時間半かけてたどり着いた横浜の親戚の家で、全生さんは驚いた。外は暗いのに時計が1時を指していた。

「1時は明るい時間のはず!」

しかし、夜なのが不気味だった。親戚の家には長居はできず、数日で別の親戚のところに身を寄せた。避難先を転々とする中で、全生さんの学校生活も始まった。そこで、いじめられるようになった。

全生さんは言う。

「本当は、思い出さなくていいなら、思い出したくない」

私物に落書きをされたり、一方的に暴力をふるわれたり、“菌扱い”をされたりすることも当然つらかったが、いちばんつらかったのは人間扱いされないことだった。

「いじめられているうちに、“自分が悪いんだ”と思い込まされてしまったんです」

と、全生さんは当時を振り返る。

9歳の願い事は「天国に行きたい」だ。

そのいじめの構造について、こんなふうに話してくれた。

「最初のころは、いじめはなかった。僕が“避難しているかわいそうな子”だったからです。でも、だんだんほかの子たちと同じように過ごすようになると─、例えば、支援物資をもらっていた僕が、同じような生活ができるようになると“社会的地位が下だったはずなのに”という感情が起きるんじゃないでしょうか」

当時はひたすらつらさに耐えていたが、次第に、「なぜ差別やいじめが起きるのか」と考えるようになったという。

激しいいじめから逃れるために中学受験をした。中学生になってからの全生さんは、避難者であることを隠して生活した。それ以降は友達も増えて、楽しい生活だった。だからこそ、隠すことはつらかった。

全生さんが言う。

「ポスターなどでも“思いやり・仲よく”といった言葉でいじめをなくそう、と謳っています。でも、そうじゃない。

どんな理由があろうといじめはダメ、だけでいい。どんな人間も、たとえ最低なヤツでも、守られるんだという考え方が必要だと思う。だから、人権の問題だと思います」

ローマ教皇への手紙

原発事故から時間がたつにつれ、「自主避難者」への風当たりも強くなっていった。2017年には、福島県は避難住宅の提供を打ち切った。被害が残っているにもかかわらず国も福島県も「風評被害対策」には力を入れ、原発事故は終わったかのように振る舞うことで、被害を受けた人々の口をふさいだ。

そんな中、全生さんに転機が訪れる。2018年の秋。自分の苦しみを手紙に書き、ローマ教皇に送ったのだ。

「ローマ教皇には、世界中から手紙が届くんです。だから、読んでくれたらラッキーだね、という感じでした」

美和さんも全生さんも、それほど期待はしていなかった。

その手紙が奇跡的にローマ教皇に届いた。実はこのとき、心に決めていたことがある。

「もしもローマ教皇から返事が来たら、僕は顔も名前も出して自分の思いを社会に訴えよう」と。そして、全生さんの覚悟が決まった。

2019年3月20日、バチカンで全生さんはローマ教皇に会い、思いを伝えた。その8か月後には、カトリック中央協議会主催の「東日本大震災被災者との集い」でも再会した。そのとき、全生さんは参加者の前でスピーチした。

原発事故、避難、いじめの経験、避難住宅の提供打ち切り、原発が国策であったことや国によってつくられた分断。そして、放射能汚染と被ばくの問題、さらに世界から被ばくの脅威がなくなるようともに祈ってほしいと─。

その集いが終わると、1人の青年が全生さんにくってかかった。

「“避難ができた僕らは、まだ幸せだった”とは、どういう意味だ!私は今も福島に住んでいる!」

全生さんは相手が納得するような返事ができなかった。その日、帰宅すると急性胃炎になり、39度の熱が出た。

「その人もつらい気持ちがあったのだと思う。その痛みに耳を傾けるべきだったと今でも後悔している」

と、全生さんは言う。

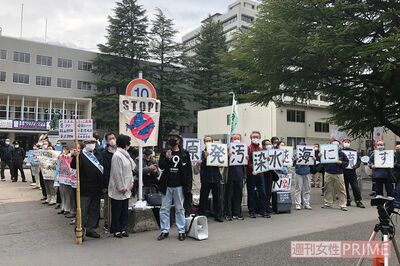

市井の人の分断を生んだのは国の施策だ。福島県に住み続けていても、ふとしたときに原発事故の被害を実感し、今なお回復していないと思う人もたくさんいる。「庭の山菜はあきらめたよ」「汚染水放出したら海釣りできないな」など、何げない会話に原発事故が潜む。

あるいは、はなから救済されないとあきらめ、放射能汚染を忘れようと努めた人もいる。本来は、国が汚染を矮小化せず、被害に対して十分に賠償すれば、分断もなかったはずだ。

その後も、全生さんは顔も名前も出して発信をし続けた。母・美和さんは「何度も止めていた」と話す。美和さん自身もつらい思いをし続けていた。嫌がらせなのか、車のタイヤに傷を付けられ、バーストしたことも何度かある。

「あなたまでつらい思いはしないで、と思っていました」

だが、全生さんは、話すことで世論を変え、原発事故が終わっていないことを伝えられると信じていた。

「自分と同じくらいの世代で、原発事故について発信をしている人が、当時は少なかったからやるしかないな、って」

最近は同年代の発信する仲間が増えてきたことがうれしい。だけど、「安心して話して」とは誘えないと言う。

「公の場で話してくれる人が増えたことはうれしいけれど、積極的にはすすめられない。うまく伝わらないストレスも、誹謗中傷もあるから……」

今でも胃薬を飲みながら講演をすることがある。それでもなお、全生さんは発信し続けている。この11年を生き抜いて、原発事故について思うことを聞くと、

「復興したかのような風潮に違和感があります。国がやらなくてはならないことがたくさんある中で、報道が少なくなると、解決したことのようになってしまう。だから、言い続けないといけないと思っています」

理知的な目で真っすぐにそう語る。そんな全生さんに、これからのことを聞いてみた。

「本当は、僕が話さなくていいなら、話すのが得意な人にまかせたいけど、やらないと日本が壊れてしまいそうで。原発事故のこととは別に、音楽を作ったり、3Dモデルとか、イラストを作ったり、創作系のことをやってみたい」

一方、ロシアによるウクライナ侵攻のことも全生さんは気にしていた。チェルノブイリ原発の周辺で戦闘があり、原発内部もロシア軍に占拠された。軍事行動で原発が攻撃対象となるリスクもあらためて明らかになっている。

「国の安全保障を語るとき、原発どうするの?と思います。近隣国の脅威は強調するのに原発について触れないのは、理屈が通っていない。僕は日本が好きだから、この健全ではない状態を変えなきゃ……と思っています」

被害を訴えると「加害者」に

2022年1月27日、甲状腺がんに罹患した当時6歳から16歳の子どもたちが原告となり、甲状腺がんは原発事故の影響だとして、因果関係を明らかにするよう東京電力を提訴した。事故後11年を経て初めて、放射線被ばくの影響について東京電力を訴える集団訴訟だ。

原告全員が甲状腺の摘出手術をし、6人のうち4人は再発、2度以上の手術を受けている。また、全摘した4人はホルモン剤を一生飲み続けなくてはならず、肺への遠隔転移を指摘されている子どももいる。この11年、「誰にも言えずに苦しんできた」理由のひとつは「風評加害者」と言われてしまうからだ。

「風評加害者」とは、原発事故の「風評被害」を撒き散らす人のことらしい。環境省が開催した『対話フォーラム』(2021年5月)では、環境大臣(当時)の小泉進次郎氏や学者も「風評加害者」について強調していた。そうした安易にレッテルを貼る言葉が、ひそかに苦しむ人の口を塞いでしまっている。

原告弁護団団長の井戸謙一氏が会見で「原告は重い決断をした。つらい場面も出てくるだろうけれど、攻撃する人がいても、何十倍の人が支援していると実感すれば頑張れる」と語ったように、残念ながら、実際に被害者に心ない言葉を投げかける人もいる。

だからこそ、そんな中での提訴には勇気が必要だった。原告のひとり、森山詩穂さん(仮名=25)は、福島県中通りで被災した。彼女が仮名でなければならないことも、この国の生きづらさを象徴している。

3月11日は、15歳だった詩穂さんの卒業式だった。卒業式が終わり、家族と自宅に戻ったところで被災。「大きな揺れで、長くて、怖かった」という。揺れがおさまり外に出ると、晴れていたはずの空が重い雲に覆われ、吹雪いていた。その異様な雰囲気を詩穂さんは鮮明に覚えている。

翌日は朝から、地震で全壊してしまった親戚の家の片づけを手伝った。庭に家具を運び出す作業をしていると、家の前の道路が、渋滞を起こしていた。

「普段は車が多くない道なので不思議でした。あとから考えたら、原発に近い浜通りから避難していた車だった」

当時は、何が起きているのかわからなかった。

12日の早朝には、原発から10km圏内に避難指示が出され、その後20km圏内にも拡大した。10万人近い浜通りの人々が散り散りに避難していた時間と重なる。

被害を免れた離れの部屋でテレビを見ていた祖母が「原発が爆発したみたいだよ」と教えてくれた。雨も降り始め、両親は「詩穂はもういいから、おばあちゃんと家の中にいて」と言った。

その後、両親はチェルノブイリ原発事故の話をした。放射性物質が飛んできたら、健康被害があるかもしれない。食べ物にも気をつけたほうがいいと聞かされた。

3月16日は、県立高校の合格発表だった。すでに、福島原発の1号機と3号機が爆発し、2号機や4号機も危ない状態だった。母は「行かないほうがいい」と言ったが、合格者に出される課題を取りに行かなくてはならず、自転車で出かけた。

それからは、ほとんど外に出ない生活だった。スーパーで「1人1個」という制限があるものを買うときだけ、母の買い物に付き合った。近所の人たちも「井戸水はやめよう」と話し合い、日常的だった自家栽培の野菜の交換もやめた。母は詩穂さんの身体を気遣い、ミネラルウォーターを買い、牛乳は産地を選んだ。

4月になり、高校が始まった。詩穂さんは運動神経がよく、スポーツが好きだった。入りたい部活は屋外競技。しかし、母からも「絶対に屋外の運動部はやめて」と心配されていたのであきらめた。

「でも、今思えば、やりたかったなーと思うんです」

入学当初は、みんながマスクをしていたが、ある日、「マスクしなくてもよくない?」という誰かのひと言がきっかけで、マスクを取り始めた。詩穂さんは最後までマスクをしていたが、夏にははずした。

校庭には、近隣の小学校を除染した土が入ったフレコンバッグが1年ほど置かれていた。側溝やベランダ、自転車置き場など、放射線量が局所的に高いホットスポットの周りは三角コーンで注意を促していたが、そこを通らないといけないこともあり、気にしないようにしていた。1年目はマラソン大会が中止だったが、2年生からはほとんど通常どおりだった。

ある日、先生が校庭で放射線量を測っているところに詩穂さんは通りかかった。

「あ、超えてる。まぁいっか」

そんな言葉を聞いてしまった。当時、校庭の利用は、毎時3・8マイクロシーベルト(事故前の100倍)以下と決められていたが、それを超えていたようだった。

「当時、体育の先生はずっと授業の遅れを気にしていたんです。授業をしなくちゃ、とあせっていたのかも」

自宅では、祖父が放射線量計を購入して測ってみると、部屋の中でも、毎時1〜2マイクロシーベルトあり、ベランダや花壇はさらに毎時3〜4マイクロシーベルトもあった。市の除染は放射線量の高い地区から順番に行われていたが、待っていられず、祖父は高圧洗浄機で除染した。

甲状腺がんを打ち明けなかった理由

運動部に入らなかった詩穂さんは、「都内の大学に行く」と目標を定め、高校生活は勉強に打ち込んだ。

そして、晴れて希望の大学に合格。憧れの都内で、入学を機にひとり暮らしを始めた。遊ぶところやおいしい食べ物屋もたくさんあり、バイトも始め、楽しい東京での生活がスタートした。

しかし、少しずつ身体に異変が起きていた。1か月で10kg太り、身体がむくんだ。生理不順や肌あれも悪化した。

最初は、自己管理できていないからかな、若い女性によくあることなのかな、と思ってやり過ごした。しかし、今度は水や唾を飲み込むと、のどに違和感が出始める。

気になって母に話すと、「甲状腺系の病状だと思うから、早めに検査を受けよう」と言った。詩穂さんは、福島県立医大が行っている甲状腺エコー検査の2回目を、忙しくて受けないままだった。

大学が休みの日に、大きな会場で行われた甲状腺エコー検査を受けるために詩穂さんは都内から福島県内に戻って、受検した。並んでいる人たちはみな1分ほどで終わるのに、詩穂さんのときだけ、その流れが止まった。医者がしきりに首を傾げている。「ほかの人と違う。何かあったのかな」と感じた。

再検査の通知は母が受け取り、県立医大からは急かす電話もかかった。学校を欠席して再検査を受けるころには、「自分は甲状腺がんかもしれない」と思い始めていた。

2015年の秋、19歳の詩穂さんは甲状腺がんだと医師に診断された。

「そのとき、原発事故との因果関係はない、とその場で言われてしまったんです。なぜわかるの?と思いました」

何とも言えない気持ちと、母の涙は忘れられない。

大学のテストの最終日、その足で病院に入院して手術を受けた。目覚めたとき、首から下の感覚がなかった。手術の影響で免疫力が下がり、2か月ほどは体調が回復しなかった。少しずつ回復してからは、大学生らしい生活も過ごせたが、立ち仕事のアルバイトは辞めざるをえなかった。

詩穂さんは「差別」を気にしていた。自分が甲状腺がんになったことを知れば「被ばくした人」と思われる。避難先で差別された話や、婚約を破棄された話も聞いていた。親しい数人には甲状腺がんの話をしたが、みな、やさしい言葉をかけてくれた。「思ったほど差別されない」と詩穂さんは感じた。

一方、悪気なく「甲状腺がんは予後がいいんでしょう」と言う人もいた。以前と同じ暮らしではない詩穂さんには残酷な言葉だった。

就職活動では、がんに罹患したことを言わずに通した。しかし、嘘をついているような罪悪感も付きまとった。

2019年に就職したが激務で甲状腺の数値が悪化、体調を崩したため、退職した。

「本当は、やりたい仕事があったけれど、今は事務の仕事をしています」

母は、ある日、誰に言うのでもなく「あのとき、ああしておけばよかった」とつぶやいた。両親は詩穂さんの身体を心配している。

「いま、福島県立医大の甲状腺エコー検査は、縮小しようとしています。そして(手術しなくていいがんを手術した)過剰診断だと言って、原発事故との因果関係はないと言います。なんでそうなるの、という憤りがあります」

自分だけではなく、声をあげられない年下の子どもたちのことが気がかりだ。

「これから検査を継続して、予後が本当にいいのかも調査してほしい。私たちが声をあげることで、ほかの人も声をあげられる状況になってほしいと思います」

11年、周囲に言えずに生きてきた詩穂さんの実感のこもる言葉だ。

また、裁判を通して知り合った同じ境遇の仲間の姿に、詩穂さんは胸を痛めている。

「私もいろいろなことをあきらめたけれど、がんに罹患した年齢が低いほどあきらめるものが多い。身体と心に負担を抱え、恋愛も結婚もしない、1人で生きていく、と」

大学進学も就職もあきらめ、生命保険にも入れないと話す原告の仲間。せめて相談し合えること、共感し合えることの意義は大きいと詩穂さんは改めて感じている。

「裁判を通して(事故とがんの)因果関係を明らかにしてほしいし、乏しい医療支援も改善してほしい」

そして、同じように苦しんでいる、福島県の300人近い甲状腺がんの子どもたちを勇気づけたい─、そう願っている。詩穂さんは、何度も「私より若い人」「私より病状が悪い人」「まだ1人で苦しんでいる人」を慮っていた。

県外避難で生じた罪悪感

画面越しに、わかなさん(26)は静かに呼びかけた。

「つらくても、生きていてください」

2021年12月、ある大学で開かれた、震災を経験した人から学ぶオンライン授業での最後の言葉だ。コロナ禍で学生たちは生きづらさを感じているかもしれない、とわかなさんは心配したのだろう。

モニターの向こうにいる180人の学生に向けて、その言葉が発せられるまで、わかなさんの11年の道のりは苦しみの連続だった。絞り出された言葉には、重みとやさしさがあった。

福島県伊達市で被災したわかなさんは、当時15歳。卒業式の日だった。

震度6弱の揺れに、「この世の終わりだ」と思った。空が真っ暗になって雪が降り、雷まで鳴ってカラスが飛び回る。天変地異のようだったとわかなさんは思い返している。

ラジオで原発が爆発したことを聞いたとき、ピンとこなかった。母が「このままだとチェルノブイリみたいになる」「逃げなきゃ」と言い、一方で父は「国が大丈夫だと言っているんだから大丈夫だろう」と言っていた。しかし、父が折れ、3月15日には母の実家がある山形県に避難をした。

3月16日の高校の合格発表に、山形県に避難をしていたわかなさんは行けなかった。この日の福島市の記録を見ると、一時は毎時20マイクロシーベルト(事故前の666倍)。

わかなさんは、のちに避難したことに負い目を感じるようになる。友人たちは高い放射線量の中、知らずに被ばくしてしまった。「私だけ逃げた」という思いにとらわれてしまう。

父は仕事のために福島に残り、母と弟の3人で、山形県に1か月ほど避難していた。わかなさんの高校入学と、弟の学校が始まる4月に伊達市に戻ったが、それからも家族会議は続いた。両親が喧嘩になることもあり「どっちについていくの」と母に言われた。最後の話し合いの日の、母の言葉が忘れられない。

「あなたはどうしたいの」

「私はせっかく今の高校に合格したし、行きたいよ。でも……高校3年間と私のこれからの人生を天秤にかけたら、どちらが大切か明白でしょ」

わかなさんはそう答えた。このころ、さまざまな場面で「大人もただの人間なんだ。何が正しいか大人も判断できない」と気づき、愕然としていた。

合格した高校の入学式の日には、家族会議で山形県への避難が決まっていた。

「家族で自主避難をすることになったので、編入手続きをしてください」と先生に伝えると「これを読め。安全安心と書いてある」と原発安全神話の本を差し出された。

また別の先生には「おまえが行く(避難する)と風評被害が広まる」と言われてしまう。わかなさんは唖然とした。

これまで筆者は、母子避難の母親を取材する中で「歩く風評被害と言われた」「気にしすぎなんだよと笑われた」「避難するなら離婚だと言われた」など、つらい経験をたくさん聞いた。しかしまさか子どもに向かってそんな言葉を投げかけた教師がいたとは、驚く。

一方、別の先生は、教壇で泣きだし「3月16日の合格発表で、みんなを被ばくさせてごめんなさい」と話したという。

わかなさんは、約10年間のそういった経験を克明に綴った『わかな十五歳 中学生の瞳に映った3・11』(ミツイパブリッシング)という本を出している。

「多感な時期の子どもたちは、自分たちの意見も感情も、誰にも話すことさえできず、ただ沈黙させられるという状況でした。私たちが怖いとか、嫌だとか言えば周りの大人を困らせてしまうだろうと“忖度”して、感情を押し込めて生活していました。そして、いつしか感情を閉ざすことに慣れていき、感覚が麻痺していくようでした」

そうした内面が率直に綴られている。たくさんの大人に読んでほしい1冊だ。当時、そんなふうに過ごしていた子どもたちに対して、誰もケアに回ることができなかった。

死ねないのなら、生きる方法を探そう

「私だけ逃げた」という思いを抱えて、山形県で高校生活をスタートしたわかなさん。山形県の生徒や先生にとって、原発事故が他人事であることを突きつける言葉に傷つき、心を閉ざしていく。入学から2か月がたったころには、授業中に自然に涙が出てくることも増えた。3・11から泣いたり怒ったりすることを、まともにしていなかった。

その後5年間、体調不良が続き、精神状態も悪化した。朝は起きられず、夜は眠れない。気力がなく、その日を生きるだけで精いっぱい。高校2年のころに心療内科に通うようになり、PTSDとパニック障害ではないかと言われた。

「命を守れない社会にしたのは誰なのか」と、わかなさんは高校時代に考え続けていた。家族ともうまくいかず、誰もわかってくれないという思いも募った。その負の感情は、自分に向き、自傷行為がひどくなった。とうとう高2の冬、雪の降る日に、死に場所を探して屋外をさまよった。しかし、死ねなかった。

「私はものすごく死にたいって思っていたけど、ほんとはものすごく生きたいんじゃないかなって、そのとき思ったんです。死ねないのなら、生きる方法を探そうと思った」

そのころ始めたSNSで、自分の避難の経験や体調について語ると、温かいメッセージが届くようになった。なぜか北海道在住の人が多く、いつしか「北海道なら生きていく場所があるかもしれない」と思うようになった。

高校3年生になり、少しずつ「生きたい」と思うようになった。わかなさんは本の中で《真っ黒な高校3年間》と表現しているが、「生きる覚悟」を決めるために必要な時間だった、とも書いている。

そしてわかなさんは6年前から北海道で暮らしている。2018年から原発事故後の経験について講演をするようになった。始めた当初、「子どもがそんなふうに感じていたなんて知らなかった」と支援者からも、避難していた大人からも言われ、ショックを受けた。「私が話すことの必要性はある」と思うものの、「当時を思い出すのはしんどいと思うことが増えた」とわかなさんは言う。

だからこそ、本に書き切って少し楽になった。すべてを語れなくても、「この本を読んでください」と言える。

「伝えることはやめないと思うけれど、この子(本)に頼りながら、この子と一緒に歩んでいきたい」

そう話し、笑顔で本を抱きしめる、わかなさんの思いが詰まっている。

原発事故から11年の間に、国は避難区域を縮小し、「復興」と銘打った五輪も強行。避難住宅を打ち切り、除染で出た汚染土は再利用を目論む。原発事故が終わったかのような風潮に、「被害を受けた人、土地、傷を負った人に失礼だし、責任放棄だと思う」とわかなさんは言う。為政者が語る「絆」や「寄り添う」という言葉も「パフォーマンスでしかない」と事故当時から見抜いていた。

その一方で、こんなことも話してくれた。

「未来はもう少しよくしていけるんじゃないか、とも思います。原発事故でもそうでしたが、コロナ禍でひとりひとりが考えないと生きられない世界になってしまった。気候変動などにしても、考えて動かなきゃ状況を変えられない。“どうせ社会なんて、私なんて、こんなもん”とあきらめないで生きていけたらいいなと思います」

インタビューのあと、わかなさんがメールをくれた。そこには、こう書かれていた。

《つらかった当時の15歳の私を助ける(助けるというか、抱きしめる?)ために、いろんな人に経験を伝えているんだとも思います。“わかってくれる人もたくさんいるから大丈夫だよ” “生きててくれてありがとう” “生きててよかったよ”と自分自身に伝えたいのかもしれないです》

森山詩穂さんが原告となっている「311子ども甲状腺がん裁判」

「311子ども甲状腺がん裁判」を支援してください!https://readyfor.jp/projects/

〈取材・文/吉田千亜〉

よしだ・ちあ ●フリーライター。1977年生まれ。福島第一原発事故で引き起こされたさまざまな問題や、その被害者を精力的に取材している。『孤塁 双葉郡消防士たちの3・11』(岩波書店)で講談社ノンフィクション賞を受賞