音楽専門誌『スイングジャーナル』でジャズ評論家デビュー。エルヴィス・プレスリー、ビートルズ、マイケル・ジャクソンと交流し、戦後、女性初の音楽評論家として、また作詞や翻訳、ラジオDJとしても活躍してきた湯川れい子さん。男性中心社会で直面した壁、新しい時代を生きる女の覚悟、母親や元夫の死、そして新型コロナに感染したことで変化した死生観に迫る―。

元夫の多額の借金と愛人

《大切な無二の親友だった人が、花吹雪に乗って、彼方の世界に旅立って行きました》

今年4月14日、音楽評論家で、『ランナウェイ』『六本木心中』などの作詞をしたことでも知られる湯川れい子さんはツイッターで、そうつぶやいた。

「無二の親友というのは、私の元旦那、つまり離婚した元夫のことなんです。勝手でおめでたい性格の人だから、“元旦ちゃん”って呼んでいました(笑)」

湯川さんは37歳のときに5歳年下の男性と結婚し、40歳のときに長男を出産したが、'96年に離婚。その元夫が亡くなったのだった。

「そもそもは新型コロナに感染したのがきっかけでした。ICUに入るほど重症の肺炎だったんですけど。頑張って回復して、陰性になり、一時は元気になって。あとは体力を回復するだけだからと、リハビリ病院に移って4日後、脳梗塞を起こして突然意識不明になり、そのまま─。彼は、ここ15年くらい、私の男性の友達では、いちばんの親友だったんですよね」

今は“親友”という元夫だが、結婚して約20年後に壮絶なトラブルを起こした相手でもある。多額の借金を抱え、愛人がいることが発覚した。

「彼からいきなり、外に子どもができた、しかもそれが双子ちゃんだと知らされて……。最初、私が引き取って育てようともしたんですけど、そこから話はこじれにこじれて、結局離婚することになってしまいました。私もですけど、息子も大きく傷ついた形になってしまいましたね」

夫と暮らした自宅は競売にかけられ失い、一時は住む場所にも困る事態に陥った。ショックから湯川さんは体調を崩し、かなり長い間苦しんだという。そんな大きな裏切りをした元夫が、なぜ無二の親友となったのか。

「時間はかかりましたよ。時間はかかりましたけど……。元旦ちゃんは新しい結婚生活がうまくいかなくなって、いろいろモメて離婚。

それからは独身生活を送ってたんですけど、15年前ぐらいに、心筋梗塞で倒れ、さらに脳梗塞を起こして、少しマヒが残ってしまった。そのころからはまた、何かと頼りにされるようになって(笑)。

“よく許せたわね”と、まわりから言われるんですけど、元旦ちゃんもいろいろ苦労をしたようで、本当に丸くなって、人間が変わったように、どこか可愛らしい人になっていたんですよ。

子育ての苦労や、相手に裏切られるつらさを味わったりして、お互いわかり合える存在になれたんでしょうね」

お孫さんにも会う機会を設け、楽しい時間を過ごすようになったそうだ。

「いいかげんなんですけど、正直でどこか憎めない人でね。最後の入院中、息子がお見舞いに行ったときに、看護師さんが排便の処理をしてくれないって、口汚く大騒ぎしていたらしくて。息子が“おふくろが紹介してくれた病院で、そんなみっともない言葉を使うなよ”と注意したそうなんです。

そしたら、わかったよと、“看護師さん、ウンチが出てくださいました”って言ったんだって(笑)。もう私はあきれて、笑っちゃいました。

そのときはまだ元気だったから、《頑張ってよ。愛してるからね》とメッセージを送ったら、《ありがとう。俺もあなたに初めて言うけど、I love you,I love you,very very much.》という素敵なメッセージを送ってくれたんです。それが遺言になっちゃった─」

そう語るとき、いつもは明瞭な湯川さんの声が震えた。

8歳の時に亡くなった軍人の父

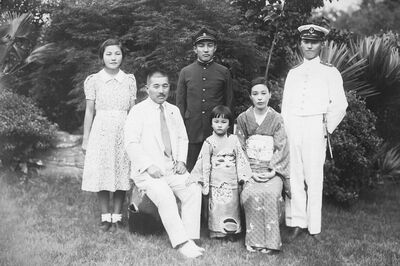

湯川さんは1936(昭和11)年1月22日生まれ。海軍将校だった父親、先祖は武家だった家から嫁いできたという母親のもと、18歳上の長兄と、15歳上の次兄、12歳上の姉とともに、東京目黒の600坪もある大きな家で暮らし、育った。

「私は父が50歳を過ぎて生まれた末娘で、すごく可愛がってもらったんです。仕事を終えて帰ってくる父の姿を見つけると、飛んでいって抱きついて、おんぶしてもらうの。父は背中の首もとに小さなイボがあったんですが、私はそこに吸いついて、ちゅーちゅー乳首のように吸って(笑)。父は“やめてくれぇ!”とくすぐったがりながらも、おんぶを続けてくれたものでした」

軍人ではあったが、家ではリベラルでモダンな父親だったという。家の洋間にはピアノと蓄音機を備え、夫婦でダンスを踊ることも珍しくなかった。

しかし、そんな豊かで幸せな生活は長く続かなかった。1941(昭和16)年12月、日本は太平洋戦争に突入。作戦本部での無理な勤務が続いたためか、父親は病で倒れた。

「昭和19年4月のことでした。病室のベッドに父が寝ている横で、白衣を着たお医者さまが“申し訳ありません。お救いすることができませんでした!”と頭を下げられた。戦時中でお薬もない時代でしたから。急性肺炎をこじらせ、入院して3日で父は逝ってしまいました」

湯川さんがまだ8歳の小学生のときのことだった。

「葬儀のときに、陸軍将校だった叔父が軍服姿でやってきて、父が持っていた刀や鎧を形見に欲しいと騒いだんです。母が“葬儀の日ですので”とお断りしたら、叔父は怒って出ていくときに、玄関先に咲いていた野スミレの花を“こんな戦争中の非常時に、花など植えおって”と踏みにじった。

それは、父が母と私のために増やしてくれていた大切な花でした。庭にいた私が叫び声をあげたので、喪服の母が足袋裸足のまま飛び出してきて、私とスミレの花を背中に、“これ以上のご無体はけっこうでございます。お引き取りくださいませ!”と叔父に向かって毅然と言い放ちました。その母の姿の美しかったこと。今でも記憶に残っています」

父親が亡くなった翌年の昭和20年4月、長兄は出征先のフィリピンで戦死した。

「あと4か月で戦争が終わるというのに、なぜ国は退却させなかったのか。そもそも、戦争がなかったら、どれだけの人の命が失われずにすんだか、と思わずにはいられません」

昭和20年8月15日、終戦を告げる玉音放送は、疎開先の山形県米沢で母親とともに、聞いた。

「父が死んだときも兄が死んだときも、母はひとつぶの涙も見せなかった。戦後、“どうして?”と尋ねたら、“多くの人が戦争で亡くなっているのに、軍人の妻として泣くわけにはいかなかった”と言うんです。

思えば母の世代の女は、我慢ばかりしていたんですよね。でも、私は自由に新しい時代を生きたかったから、“私はお母様のように我慢する女には絶対になりません。泣きわめく女になります!”と宣言したんです。そしたら、“私もそうしたかったわ”と、母はそのとき初めて涙を流しました」

兄の口笛から洋楽好きに

終戦からしばらくして、疎開先から、目黒の自宅に戻った。家の一部を下宿として貸し、母と娘の生活費にあてた。

「病気で学校を休んでいたときに、家のラジオで米軍放送を聴いていると、耳慣れた曲が流れてきました。亡くなった長兄が、最後の休暇で家に防空壕を掘りに帰って来てくれて、口笛を吹いてたんですね。曲名を聞くと、“僕が作った曲だよ”と言ってたんですが、その曲がラジオから流れてきたんです。後に調べたら、『スリーピー・ラグーン』という1941年にアメリカで大ヒットした曲でした。

私は、わぁ、兄の曲だとびっくりして。それから米軍放送を聴きまくって、調べまくって、楽しむようになりました。それが後に音楽に関わる私の原点となったんです。死んだ兄の分も、私は生かしてもらってるんだなぁと今も思います」

戦後の教育と文化の中で自由を謳歌するようになった湯川さんだが、そのときに立ちはだかったのが、母親だった。

「母は親が決めた相手と結婚して、添い遂げるのが女の幸せと教え込まれた世代ですから。私に対しても“高校を卒業したら必ず結婚してね”と言うのが口癖でした。実は私、高校時代には好きなボーイフレンドがいて。

でも母には、下宿人の中に意中の人がいたんです。立派な大学を出た、結婚相手としては申し分のない人でしたが、私としては親の決めた相手との結婚なんてまっぴらごめんだったので、“食べていくための結婚なんて、永久売春じゃないの”という言葉をぶつけちゃって。母に“なんて失礼な!”と、バチーンと頬をひっぱたかれました(笑)」

とにかく自立がしたくて、高校2年のときに、映画公開時のキャンペーンガールに年齢をごまかして応募した。

「合格した後に実は16歳だったとバレちゃったんですけど。映画が好きでたまらないと語ったら、そのまま仕事を続けさせてもらえて。キャンペーンが終わってからも、映画の試写券やタダ券をいただけたんです。

それから、どれだけ映画館に通ったか。そのころは入れ替えがないから、朝からお弁当を持っていって、同じ映画を4回見る。それだけ見たら、口説かれたときの断り方とか、どんどん覚えて。いい英語の勉強になりましたね」

次は現代俳優協会の募集に応募し、合格。女優の道を歩み始めた。

ビートルズにお忍び取材

音楽も好きで、ジャズ喫茶にも入りびたり、音楽雑誌『スイングジャーナル』を読むうち、自分も書いてみたくなり、19歳のときに初投稿。

「私はこのころのモダンジャズに対する価値評価に、時折不安を感ずることがある」と書いた投稿は採用となり、1959年に掲載。翌年の4月にも掲載された。それらが反響を呼んだことで、編集長から電報が届き、書く仕事を依頼されるようになった。

そして'61年、来日したアート・ブレイキーのインタビューのオファーを受ける。

「“英語で取材できますか?”と聞かれたときに、“はい”と答えて。私はいつもできますと言ってから勉強するんです(笑)。でも英語で会話しながら、メモをとる自信はない。録音して後で聞きたいと、当時はトランクぐらいの大きさだったオープンリールのテープレコーダーを探して、月賦で買いました。

それから、母が私と結婚してほしがっていた人は英語が堪能だったので、質問の英文を作ってもらったり、録音したテープを一緒に聴き取って、書き起こしをしてもらったりして。それでなんとか原稿を書き上げることができたんです」

やがて、音楽専門誌からだけでなく、いろんな媒体から執筆依頼が舞い込むようになった。

「まだそのころは女優の仕事もしていて、大阪の生放送番組に出ていたりしたんですけど、書く仕事のほうがやりがいがあったんで、そちらに専念することになりました。

当時の音楽評論の世界は、もう圧倒的な男性社会で、コード進行がどうとか、歴史的背景がどうとか、理論づけした記事でないと評価されなかったんですね。でも、私は“キャー、素敵!”っていう素直な気持ちを書いた。

お世話になったジャズ評論家の福田一郎先生からは、“感想文を書いちゃダメだよ、感想は聞き手のものだから。『感動』を書きなさい。女のおまえさんはそれが許される。そのかわり資料は徹底的に調べて書くんだよ”と教えていただきました」

'66年ビートルズ来日。そのとき、直接取材に成功したことが、大きな分岐点となる。

「世界的スターのビートルズは、“髪の長い不良の音楽だ”と政治家や大人たちから、武道館公演を反対されました。コンサートは結局行われましたが、今考えると、外国から可愛いオスが入ってきて、自分の国のメスがキャーキャー言ってるのが面白くなかったんでしょうね(笑)」

湯川さんは特別号のキャップを任され、直接取材が期待されたものの、自由に質問ができない公式記者会見以外、接触は許されなかった。

「前々から取材をお願いしてたんですけど、まったく実現する様子がなくて。聞けば、彼らは外国のメディアと独占契約をして、公式会見以外、一切取材は受けられなくなっていました。食事の席をセッティングしてくださったそうですが、厳戒態勢のためビートルズは一切外出禁止になってしまって。会えないまま、もう明日帰っちゃうところまで切羽詰まって。

ビートルズを日本に招聘したプロモーターの永島達司さんが、“彼らが警備員の腕章を欲しがってるそうだから、ファンとして部屋に届けて”と口実を考えてくれたんです。腕章とカメラを準備し、“後は君の腕次第”と言われて送り出されました」

つまみ出される危険もあったが、行かなければ何も始まらない。ひと言でも言葉を交わせればいいと思い、指定の部屋に行った。

「部屋に入ると、ついたてがあって、その向こうからまず飛び出してきたのはポール(・マッカートニー)でした。“君どこからきたの?”と聞かれて、“どこからかしら?窓から入ってきちゃったのかも……”なんて、わけのわからないことを答えて(笑)。彼らはずっと外出禁止で退屈してたんでしょうね。腕章を渡したらすごく喜んでくれて、それからは気さくに話してくれました。

ジョージ(・ハリスン)に子どもが生まれるという噂話が出てたから、“本当なの?”と聞いたら、“殺されなければね”なんて答えてくれましたが、実際には妊娠もしていませんでした。

ポールが“何か飲む?”と聞いたので、“紅茶をください”と言ったら、“ジョージ、紅茶を持ってきてあげて”と指示してくれて。当時から場を仕切っていたのはポールでしたね。最後は大好きなリンゴ(・スター)と一緒に写真を撮ってもらいました。

そのとき、ジョン(・レノン)だけは意地悪で(笑)。向こうのほうのソファの隅に座って、眼鏡越しにこっちを観察してる。そのくせ、私が見ると、そっぽを向くんです。後に、ジョンがオノ・ヨーコさんと結婚して、仲よく話せるようになったときに、“あのときあなたは意地悪だったわ”と言ったの。そしたら、“ごめんね。あのころビートルズのそばまで来れるのは特別に権力やコネがある人間だから、信用できなかったんだよ”と言われました」

女の人たちに認められたい思いで

生のビートルズの様子を描いた貴重な記事は、評判となった。しかし同時に批判もあびる。当時は、音楽業界も男性中心社会。女性が活躍するには、多くの壁があった。

「部屋にまで押しかけて取材するなんてと批判する人もいました。“音楽業界の温泉芸者”なんてひどいあだ名もつけられました。でも、キャー素敵!って気持ちを言葉にできるのが強みですから。“女だから取材できたんだろう”って言われたら、“それで何か悪いのでしょうか?”って」

湯川さんに憧れて音楽評論家となった今泉圭姫子さんはこう語る。

「ジャーナリストとしてのスタンスを守りながら、愛のあるミーハーでい続けているところが、れい子先生の素晴らしいところだと思います。

2019年、コリー・ハートが育児休暇を経て、復活コンサートを行うことになったとき、コリーから“れい子と一緒においでよ”と誘われて、れい子先生と一緒に、ライブを見にカナダのケベックまで行ったんです。そしたら、ライブの最中、突然コリーがれい子先生を呼んでステージに上げて、“愛すべき日本のママです”って1万人のファンの前で紹介したんです!

会場から大きな拍手が起こって、終演後、れい子先生は現地のファンに“ママ”と囲まれて大変でした(笑)。こんなにアーティストからもファンからも信頼されている人はほかにはいません」

'60年代後半から、洋楽関係のアーティストの信頼を得て、活躍の場を広げた湯川さん。しかし職場環境はまだ整っておらず、セクハラ、パワハラを受けることも少なくなかった。ラジオ番組のDJとしても活躍しはじめた湯川さんに、ラジオブースの向こうから、エンガチョで卑猥なポーズでキューを出す男性スタッフまでいたという。

「でも生放送で動揺するわけにはいかないから、私は眉ひとつ動かさずに、笑顔でクールに進行しました」

男女雇用機会均等法が施行されたのは1986年、湯川さん50歳のとき。でも、そのずっと前から女性たちは戦ってきた。

「ただ私には戦ったという感覚はないんです。確かに私が働きはじめたころ、98%は男性という状況でしたが、その男の人10人のうち6人は話せばわかる人なんですね。そのうち2人くらいは、すごく味方をしてくれる。あとの4人は女を信用しない人。

あからさまに排除はしないけど、女がいると夜遅くまで仕事できないし、外れてもらおうという考え方をする。そのうち2人ぐらいは明らかに女に敵意を抱いていたり、口説く相手としか見ない人もいます。そういう相手とは確かに戦ったのかもしれないけど。私はむしろ女の人たちに認められたい気持ちで努力したのだと思います」

東日本大震災のチャリティーコンサートなどで湯川さんとともに活動をしているシンガーのクミコさんは、湯川さんのことを「ジャンヌ・ダルクのような存在」だと言う。

「女性が働いたり主張したりすることが、今よりずっと大変な時代から、湯川さんは美しく戦ってこられた。この美しくって、キーワードだと思います。髪振り乱す人より美しい人の言葉のほうが魅力的ですものね。

仕事で旅行もご一緒したことがありますが、一度もスッピンのお顔を拝見したことがない。湯川さんはいつでも“湯川れい子”という類いまれなブランドを保っていらっしゃる。それでいて、どんな相手にも毅然とした態度を崩さず、おかしいと思うことをおかしいと言える。美しさと社会的な調整力を両手に持ち、女性の新しくしたたかな道を指し示してくれた、素晴らしい先人だと思います」

小さな息子のデモ行進

音楽評論家、DJ、作詞家として多方面で活躍していた湯川さんは、30代を迎えたころに、新しい人生を考えるようになった。

「徹夜して原稿を書いて迎えた朝に、カタカタと牛乳配達の自転車の音を聞いたとき、突然“子どもが欲しい”と思うようになったんです」

大好きなエルヴィス・プレスリーを見るツアーで知り合った男性に、自らプロポーズして36歳のときに結婚。それがこの記事の冒頭に登場した“元旦ちゃん”だった。そして、40歳のときに長男を授かった。出産前日、長年担当したラジオ番組『全米トップ40』を録音。「絶妙のタイミングで生まれてきてくれた、親孝行の息子のおかげ」で1度も番組は休まずにすんだ。

しかし、働きながら子育てするのは、楽なことではなかった。そのころ、湯川さんのもとで働いていたライターの和田靜香さんは当時の様子をこう語る。

「息子さんが小学生のころ、湯川さんが作詞した『六本木心中』や『恋におちて』が大ヒットしていて、猛烈に忙しかった。外での仕事も多かったし、自宅にいるときも締め切りに追われていることがほとんど。

息子さんが学校から帰ってきて甘えようとしても、“今、ママは原稿を書いてるから”と、相手ができないこともよくありました。すると、息子さんはバーッと自分の部屋に駆け込んでいく。シッターさんはいましたが、フォローできない部分もありますからね。

夫は家事や子育てにまったく協力的ではなかったし。湯川さんは人に弱みを見せないタイプなので、良妻賢母を周りも本人も求めて、対外的には華やかに振る舞っていたけれど、葛藤があったんじゃないかと思います」

湯川さん自身は、そのころのことを、

「子育て優先の生活をしていたつもりなんだけど、そういうときにかぎって、魅力的な仕事が入るし。息子はとても繊細で、私がどうにもしてあげられないことも多かったですね」

と振り返る。

「フリオ・イグレシアスの取材をしに、アメリカに行こうとしたときは大変でした。迎えの車が来たので、トランクを持って出ようとしたら、6歳の息子がソファを動かしてバリケードを作ってて、1人で“アメリカ反対”とデモをしてたんです。私を引き留めたかったんでしょう。もう胸が締めつけられるような思いで、“ごめんね、ごめんね”と言いながら出発するしかありませんでした」

月日は流れ、息子さんは成人し、音楽関係の仕事に就いた。そして、プロモーターとして、フリオ・イグレシアスの日本公演招聘にも関わった。

「最初は内緒にしてたらしいんですけど、フリオが来日したときに“実は湯川の息子です”と打ち明けたら、フリオが“なんだ、俺に似てないじゃないか”って言ったんですって(笑)」

先日出版した自著『時代のカナリア 今こそ女性たちに伝えたい!』(集英社)の最後には、子どもを背負いながら、ひっつめ髪で仕事をしていたときの写真を載せた。母としてがむしゃらに働くカッコ悪い姿をあえて残したいと、湯川さん自らが選んだのだという。

女性の肌感覚で社会活動

もともと意見ははっきり言うタイプだったが、50代ぐらいから、社会的な問題により積極的に関わり、発言するようになった。

「父親の体質を受け継いでしまった息子の喘息が心配で、なんとかしたいと環境問題について興味を持ったのがきっかけでした。1980年代当時、東京の水道水はひどい状態だったので、浄水運動を始めて。そのころからいろんな審議会に参加要請もあって、自分の勉強にもなるからと、いろいろ首をつっ込むようになったんです」

ジョン・レノンと結婚したオノ・ヨーコさんとの交流や影響も大きかった。

「銃で撃たれて亡くなったときにジョンがかけていた眼鏡を、ヨーコは血もぬぐわずそのままの状態で撮影し、アルバムジャケットにしたんです。そんな見るのもつらい写真を出さなくても……と、私は最初反発を覚えたんですけど。

ヨーコはそれから、血のついた眼鏡の写真とともに、その日アメリカで銃で撃たれて死んだ人の数を発表し続けているんです。銃による犠牲がこれ以上出ないよう、訴え続けている。なんて強い女性なんだろうと思います」

東京タワーやレインボーブリッジのライトアップを手がけるなど世界的な照明デザイナーの石井幹子さんは、「お互いに年を重ねても刺激し合える得難い友人」であり、いくつかの活動に協力している仲間でもあるという。

「湯川さんは筋を通すべきことは通しながら、困ってる人に手をさしのべる優しい人なんです。『語りつぐ青函連絡船』から協力を頼まれたときも、すぐ行動されてました。しかも、そのスタッフを“一生懸命やってくれている、娘同様の人”と紹介するんです。彼女の優しさと包容力に救われた人はたくさんいるんじゃないかしら」

納得いかないことには、厳しい態度を貫く。推進派が多数を占める原発の審議会にも湯川さんは参加し、反対意見を述べてきた。たとえ少数派としての意見でも、議事録に残るなら、意味はあると考えたからだ。

「なんか危険とか、自分がイヤだなと思う女性の肌感覚って、大事だと思うし、声をあげたほうがいい。炭鉱では、空気が汚染されると、すぐに感知するカナリアが飼われているんですが、私は感性をとぎすまして危険を感知し、発言し続ける“時代のカナリア”でいようと決めました。世の女性たちも、諦めずに選挙に行ってほしいし、声をあげてほしいと思います」

コロナ感染で意識した生死

ドレッドのエクステヘア。つけまつげで強調された瞳、3週間に一度は自宅に来てもらって手入れしているネイル。どんなに忙しくても、何歳になっても、オシャレに生活を楽しむことは忘れない。

湯川さんの80歳の誕生パーティーに出席した友人のエッセイスト、安藤和津さんはこう語る。

「登場した瞬間“れい子さん、綺麗!”って私つい叫んじゃったら、“今日ぐらい綺麗じゃなくて、どうすんの”っておちゃめに切り返されて。頭の回転も速いし、行動力と発信力は年齢を超越したパワーです。

でも、お孫ちゃんには観音様のように慈愛に満ちあふれた表情をなさるの。内面は芯がブレないロック魂が燃え続けていて、同性でもドキドキしちゃうくらいカッコいい!うちの夫(奥田瑛二)は“湯川さんのあの若さと艶やかさは妖怪だ”と。もちろん褒め言葉です!」

はつらつと生きる湯川さんだが、その人生は病との戦いでもあった。小さいころはへんとう腺による発熱、21歳からは長きにわたりC型肝炎に苦しんだ。

そして今年2月、新型コロナに感染。発熱し、息子さんが165回も電話をかけてやっと検査の予約が取れて、結果は陽性。酸素濃度に問題はなかったため入院せず、自宅療養で頑張ったが、トイレにも自力で行けなくなって入院した。

「脱水症状を起こして一時は危険な状態でした。お薬も水も受けつけず、点滴を入れてもらって、なんとか回復したんです」

意識がもうろうとする中、人生観に変化があったという。

「苦しくて、86歳まで生きたし、生きるのも大変だ、いいかげん楽にさせてよって気持ちになりながら、意識がとぎれたりしたんですけど、それでも、身体は生きようとするんですよね。目を覚ましたときに、あぁ、まだ生きているんだ、生きなきゃと感じて。死ぬのってなんて大変なんだろうと思いました。

92歳で亡くなった母をはじめ、“生ききった”と思える人の最期って、本当に穏やかなんです。すべてを納得したように笑顔を浮かべて“ありがとう、ありがとう”しかない世界で死んでいく。だから、私は今回助かったときに、そうだ、私も生ききらなければ!と初めて思ったんです」

そして、自身のコロナ感染の2か月後、元夫を見送ることになってしまった。

お通夜があった4月16日、生放送のラジオ『田村淳のNewsCLUB』に出演。

「今日を楽しみにしてました」

と元気に話を始め、

「人間が兵器を使って集団で人間を殺してはいけないと、まず国連憲章に書くべきです」

「女が会議にいると確かに面倒くさい。だからこそ、社会を変えるためには、意思決定の場に女性がいることが大切」

「地産地消でエネルギーのシステムを作れば、原発を稼働させなくても、経済は回せます」

と主張し、ロンドンブーツ1号2号の淳さんと丁々発止のやりとりをした。

一方で、「藤井風くん推しなのよね!」と曲を紹介するときは、声をはずませ、ミーハー精神を忘れない。

「これから何がしたいか」という質問には、

「もう1曲でいいから、ヒット曲を作りたい」

と答え、番組の最後には淳さんが曲を作ったら詞をプレゼントすると、未来の約束を交わした。

そして、放送後、お通夜に向かったのだった。

「正直言うと、めちゃめちゃ哀しかったし、疲れてもいました。仕事をするのはつらい状況ではありましたけど。そういうときこそ、やつれた顔に元気な色の頬紅を塗り、充血した目に目薬をさして、“よし、やったろう!!”と気合を入れて、臨むんです。

すると、仕事をしてる瞬間は、今日がお通夜かなんて意識は消えてしまう。私は好きな仕事があるおかげで、人に会ったり、音楽を聴いたりして、自分を元気づけることができるんですよね。

なんでもいいの、好きなこと、自分で楽しむ方法を持つことは大切だと思います。私は“90歳までピンヒールをはく”のが目標なんですよ。できないかもしれないけど、できたらうれしいと思います。それも自分に対するエールの送り方かもしれませんね」

6月には、草なぎ剛さんが出演するNHK教育番組にも登場。原稿はあえて今も手書きだが、iPad2台とスマホを持ち歩き、ツイッターでも発信。若い世代との仕事も多く、週に一度はコンサートや映画の試写にも出かける。

一方、社会に目を向ければ、ウクライナはまだ戦火の中にある。まだ日本の女性の平均賃金は男性の78%でしかない。

「私はそれでも平和や平等を訴え続けます。自分にできることを精いっぱいやりたいから」

86歳。これからも、美しく毅然としなやかに、湯川れい子を生ききる─。

〈取材・文/伊藤愛子〉