新型コロナウイルス感染症の第7波到来で、医薬品不足が各地で深刻化している。発熱外来には患者が殺到し、医薬品成分名で『アセトアミノフェン』、製品名で『カロナール』と呼ばれる解熱鎮痛薬の処方が急増。製薬企業が出荷調整を始め、医療現場からは懸念の声が上がっている。

「カロナールは発熱患者だけでなく、末期がん患者の痛みを抑えるために麻薬性鎮痛薬と併用して大量に使われます。ところが第7波の影響で在宅療養中の末期がん患者で使う分の供給が危うくなり、やむなく使用量を減らしているケースもあります」(都内保険薬局勤務の薬剤師)

現在、首都圏を中心に在宅医療を提供している医療法人社団『悠翔会』理事長・診療部長で、内閣府規制改革推進会議専門委員も務める医師の佐々木淳氏もこう語る。

「カロナールは、高齢者ではがんの痛み以外にも変形性膝関節症や腰痛などの症状でも使うメジャーな薬。現時点で私たちが担当するがん患者で使用する分は、提携薬局の尽力で幸いにもカロナールは不足していません。しかし、がん以外の痛みの新規患者への処方は薬剤師からほかの薬への変更依頼が出始め、今後の供給に不安を感じます」

第7波によるカロナール不足は、代用品の解熱鎮痛薬『ロキソニン』の出荷調整や、「(新型コロナの呼吸器症状で)痰を取り除く『カルボシステイン』も品薄状態」(都内大学病院勤務の薬剤師)を招いているという。

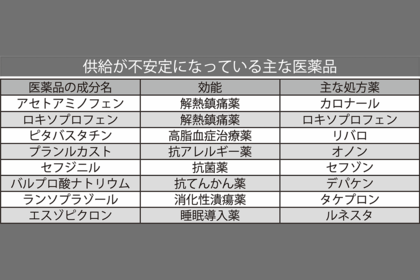

処方薬が供給不安の現状

コロナ関連だけではない。2021年初めから、医療機関の処方薬全体が供給不安の状態にあるのだ。

製薬企業を束ねる『日本製薬団体連合会』が今年3月末時点で発表した「供給に難がある医薬品」は、3000品目以上。このうち8割以上に当たる約2500品目が、新薬の特許失効後に販売される同一成分の安価な薬「ジェネリック医薬品」(以下、ジェネリック)である。

東京・台東区の『みどり薬局』経営者で、東京薬科大学客員教授でもある薬剤師の坂口眞弓氏は「抗不安薬などの精神神経系薬や、免疫疾患で使うステロイドなども供給が不安定」と説明する。

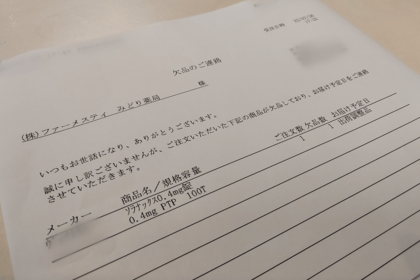

坂口氏が差し出したのは医薬品卸からの「欠品のご連絡」というFAX。不眠やうつ、不安障害などに使われる『アルプラゾラム』(主要製品名『ソラナックス』)が納入できないとの知らせだ。通常、薬局が発注した医薬品はほぼ翌日までに届くが、FAXに記載の注文時期は7月下旬。取材時の8月中旬でも未納品という異常事態だ。

なぜこのようなことが起きているのか? そこには品薄の中核を占めるジェネリックが置かれたここ2年ほどの環境変化が影響している。

そもそも新薬の化学成分の特許失効段階で登場するジェネリックは、新薬の情報を利用したコピー品で、開発コストが低くて販売価格も安価。処方薬のほとんどが公定価格の日本では現時点でジェネリックの価格は同一成分新薬の半額以下に規定されている。

日本では世界最速で高齢化が進行中だが、国は公的医療費負担増大を抑えるため、2000年代半ばからジェネリックの使用促進策を打ち出してきた。その結果、先発薬からの切り替えが進み、現在ではジェネリックの使用割合は流通量の約8割に達している。

そうした中で'20年12月、福井県のジェネリック専業製薬企業(以下、ジェネリック企業)の『小林化工』が製造・販売していた水虫などの治療薬に大量の睡眠薬成分が混入していたことが発覚。意識が朦朧とするなどの健康被害は200人以上、因果関係は不明ながら、うち2人が死亡した。原因は、厚生労働省から承認された手順と異なる方法で薬を製造し、その過程で誤って睡眠薬成分が混入されたことだった。

これを機に翌'21年、ジェネリック国内最大手の『日医工』、薬局チェーン・日本調剤グループの『長生堂製薬』、大阪市に本社を置く『共和薬品』などのジェネリック企業で、相次いで同様の不正が発覚。各社は医薬品医療機器等法の違反で業務停止命令を受け、小林化工に至っては廃業に追い込まれた。

業務停止を受けた各社は改善策に着手中で製造体制が整わず、取引していた医療機関や薬局が一斉に他社のジェネリックへ切り替えを模索。しかし、小規模零細のジェネリック企業が多く、供給は不十分なまま。一部では患者負担が増える新薬に戻す動きもあるが、こちらもジェネリック登場後は生産を縮小しており、医薬品全体が供給不安となっている。

加えて「この状況が1年以上続き、薬局も早め多めの発注傾向となり、さらに供給不足を招いている側面もある」(坂口氏)という。

患者がとれる対策はかかりつけ薬剤師

供給不安のきっかけはジェネリック企業の不正だが、坂口氏はその背景について「ジェネリックが極端に安すぎることが遠因」と話す。どういうことか?

そもそも国が定める公定薬価は従来、市況に応じて2年に1回引き下げられてきたが、'21年からは毎年引き下げに変更され、薬価はスパイラル的に低下。よく使われる高血圧治療薬などは1錠が約10円と子ども向けの駄菓子よりも安くなり、もともと薄利多売で財務体力も脆弱なジェネリック企業の経営余力は失われている。

同時に、ジェネリック企業1社あたりの製造品目は、新薬中心の製薬企業の10倍以上の200~300品目であることが珍しくない。そのため同一製造ラインを適宜切り替えながら、自転車操業的な製造が常態化してきた。ところが不正の発覚後、製造手順を正さなければならなくなり、一時的な製造ラインの停止が必要に。すると製造計画が狂って収益に大打撃となる。つまり、過度な薬価引き下げで財務体質が悪化しているジェネリック企業が不正に手を染めやすい構造になった、ということだ。

前出の佐々木氏も同じ懸念を示す。

「ジェネリック企業のビジネスも限界なのではと心配になるほど、現在の薬は安すぎます。ここまで安いと企業のモラルハザードを誘発して品質や流通の安定に影響が出て、最終的に不利益をこうむるのは国民の健康になってしまう。必要不可欠な薬の流通を確保するため、国による新たな仕組みづくりが必要です」

現在、厚生労働省は製薬企業や医療機関、薬局の在庫を一元的に把握するシステムの構築で供給不安の解消に努めようとしているが、運用開始は早くとも'23年中。そもそも今の事態は製薬企業の製造能力に帰するため、同システムは対症療法にすぎず、医療機関、保険薬局、患者はほぼ打つ手はないのが現状だ。

そうした制約が多い中、患者がとれる自衛策について坂口氏は次のように語る。

「まず慢性的な病気で通院している人は、薬がなくなる日よりも1週間程度早めに受診する。また、処方箋の有効期限は発行から4日間ですが、薬局による入手の余裕も考えて期限ギリギリに持ち込まないことです」

また、最近では飲み忘れで余った薬を薬局で調整することもあるが、「薬を切らすと病状に大きな影響がある人は主治医や薬剤師と相談のうえ、災害対策も兼ねて、あえて余った薬を保管しておくことも必要」(坂口氏)だという。

さらに薬局向けコンサルティング企業の『実務薬学総合研究所』代表取締役で薬剤師の水八寿裕氏は、薬局の使い方にも工夫が必要と指摘。

「複数の医療機関を受診している場合でも、薬を受け取る薬局は自宅近くなどの1か所に決めて薬剤師と顔見知りになっておくこと。顔見知りの患者の使う薬はすぐに思い浮かぶので、供給不安なときでも確保に尽力してくれます」

薬不足の解消が見通せない今、「備えあれば憂いなし」は、自分や家族が服用する薬でも重要になってくるのだ。