1990年代を代表するヒットメーカー、中西圭三さん。今年5月、胸腺腫が発覚。腫瘍は4cmに達していたが、8月に内視鏡手術を受け復帰した。元妻との離婚、事務所からの独立など辛い時期が過去にもあった。そのころにサンフランシスコでもらった、今なお答えを出せずにいる忘れられない言葉があったーー。

ZOOに提供した『Choo Choo TRAIN』がミリオンセラーを記録し、自身のシングル『Woman』も大ヒット。ノリのよい楽曲とパワフルな歌声で1990年代の音楽シーンを牽引(けんいん)してきた中西圭三(57)。そのイメージを一変させたのが、2006年の『ぼよよん行進曲』。Eテレ『おかあさんといっしょ』に書き下ろした楽曲で、“泣ける”“励まされる”と話題を呼び、子どもから大人まで幅広い支持を集めた。

「みなさん“なぜ中西圭三が『おかあさんといっしょ』なんだろう?”と驚かれたかもしれません。でも僕の中ではとても自然な、願ってもないというお話だったんです。たくさんの人に歌ってもらい、何世代にもわたって歌い継いでいただいて、本当に奇跡のようだと思っています」

バンドやろうぜ!で5人全員がギター

ZOO、中山美穂、観月ありさ、Wink、鈴木雅之と、これまで提供した楽曲は数知れず。希代のヒットメーカーは、はたしてどんな少年時代を送ってきたのだろう。

「物心ついたころには音楽が好きになっていました。音楽好きだった父と兄の影響が大きかったと思います」

父と兄がかけるレコードを聴いて育ち、音楽が常に身近にあった。ディズニー音楽やオフコースに魅了され、中学時代にバンド活動を始めている。

「といっても文化祭に出る程度。“バンドやろうぜ!”なんて言ったはいいけど、気づけばギターばかり5人が集まっていて。パートがあることすら知らないほどでした」

音楽への憧れはあったが、遠く漠然とした夢だった。そんななかひと足先に上京していた兄の「東京はすごいぞ。音楽があふれてる」との言葉に触発され、地元・岡山から東京の大学に進む。大学では軽音サークルに所属し、そこで歌手の池田聡との出会いを果たしている。

「池田さんはOBで、『モノクローム・ヴィーナス』で間もなくデビューするという頃でした。これが東京なんだ、すごいなとワクワクして。音楽への夢が膨らんでいきました」

音楽に打ち込む充実した学生生活を過ごすも、あっという間に就職活動を考える時期に。周りは次々内定を決めていく。波にのまれるように就職活動を始め、唯一不動産会社から内定を得た。世はバブル景気に沸き、不動産業に未来も感じた。

だが母の言葉が人生を変えた。

「“音楽をやりたいから東京に出たんじゃないの? 何で不動産なの?”と母に言われて。大学まで出してもらって就職しないのも申し訳ないと思っていたけれど、じゃあ思い切ってチャレンジさせて貰おうと決心しました」

内定先に「音楽をやりたいから」と辞退の意思を伝えた。するとほどなくして池田聡から直々に声がかかり、コンサートツアーへの参加が決まる。

「池田さんいわく、僕の友人から“圭三が就職を取り消した。音楽をやりたいと言っている。そんな気持ちにしたのはあなただ、責任をとれ”と責められたとのことでした(笑)」

大学在学中にコーラスメンバーとしてコンサートツアーに同行し、卒業後は現場で知り合ったプロデューサーのもと曲作りの修業を始めている。

「“おまえは将来何になりたいんだ”と聞かれ、“池田さんのように歌を歌って曲も書けるようになりたい”と宣言しました。でも大学時代に2曲書いたことがあるだけ(笑)。デモテープを作ろうにもどうしたらいいかわからなくて」

大学時代のバンド仲間であり、現在作・編曲家の小西貴雄に助けを請い、一緒にデモテープを作っては毎週のように曲を持ち込んだ。

'90年代を代表するヒットメーカーへ

初めて曲が採用されたのは中山美穂のアルバム。自身のデビュー前で、作曲家としてまずキャリアをスタートさせている。

1991年『Choo Choo TRAIN』はZOOの4枚目のシングルで、デビューシングル、3rdシングルに続く3度目の提供楽曲だった。

「“今度ZOOというグループがデビューするから曲を書いてみないか”と言われたのがお付き合いの始まりでした。

『Choo Choo TRAIN』があそこまでヒットするとは思ってもみませんでしたね。「JR SKI SKI」のCMソングにもなって、あちこちから曲が流れてきたけれど、当時はまだどこか人ごとのような感覚がありました」

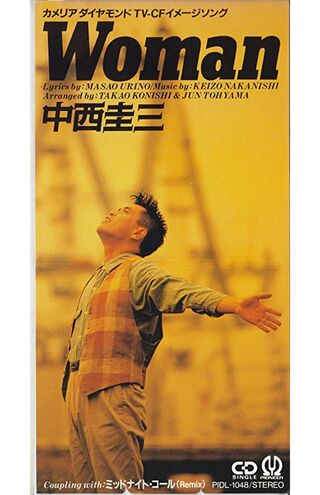

翌年1月、『Woman』をリリース。自身3枚目のシングルで、「カメリア ダイヤモンド」のCMソングに採用された。楽曲は日本レコード大賞作曲賞を受賞し、その年初めてシンガーとしてNHK紅白歌合戦に出場している。

「こうなるともう人ごとではすまなくなってきて(笑)」ライブ活動は多忙を極め、次のアルバムにも大きな期待が寄せられる。CMやドラマのタイアップも盛んで、楽曲が世の流行を左右したころだ。当時はカラオケ人気も高く、誰もが歌える歌を求め、新たな曲を待ち望んでいた。シンガー・ソングライターとして、それらに応えていく必要がある。

「朝までに書かなければ間に合わないと言われ、コンサート終わりにスタジオに缶詰めにされたこともありました。ZOOの『Choo Choo TRAIN』の次のシングルで、CMのタイアップも決まっていた。でもいざ完成したら、“すごくいいから取っておこう”と言われて(笑)。ZOOには改めて『Gorgeous』を提供しています」

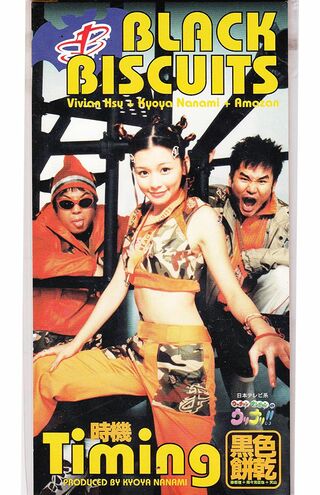

デビュー以来数々の楽曲を世に送り出し、ヒットチャートをにぎわしてきた。なかでも最大のヒットは1999年『タイミング~Timing~』。バラエティ番組『ウッチャンナンチャンのウリナリ!!』のユニット・ブラックビスケッツに提供した曲で、メインボーカルをビビアン・スーが務めている。

「ビビアンにはそれ以前、日本デビュー時に『一千一秒の秘密』を提供しています。けれどあまり世の中に浸透することがなくて、リベンジという気持ちで作った曲でした」

『タイミング~Timing~』は売り上げ約150万枚を記録。歴代シングル売り上げランキング100位入りの快挙を達成し、日本ゴールドディスク大賞ソング・オブ・ザ・イヤーを受賞している。

事務所からの独立、離婚でメンタルの危機

ヒットメーカーとして輝かしいキャリアを重ねるも、40歳を境に一時休業を発表。ひとりサンフランシスコに渡る。

「事務所を独立し、離婚もあった。この先ひとりでどうするか、考える時間が必要でした」

1年間をサンフランシスコで過ごし、そこでの出会いが方向性を大きく変えた。

「現地のプロデューサーに“圭三はもっと自分の血に素直になったほうがいい”“やりたいことはわかる。けれどそれをアイデンティティーとして表現しないと誰も驚かない”という言葉をもらって。それはもう答えのようなものでした」

とはいえ自分に何ができるのか……。ヒントになったのが現地で目にした光景だった。

「ワールドツアーをするようなミュージシャンが故郷のお祭りで演奏して、地元の人と一緒になって盛り上がっていた。すてきだな、音楽ってこういう関わり方もあるんだと思って。僕も地元・岡山や子どもたちのために何か貢献ができないか考えるようになりました」

帰国早々、チャリティーコンサートの出演依頼が届く。主催は岡山の開業医で、フィリピンのストリートチルドレンを支援するという、願ってもない申し出だった。フィリピンにも出向き、「これは一度のコンサートで解決できる問題ではない。恒久的な活動を」とYae、原田真二とともにチャリティーシングル『LIGHT HOUSE OF LOVE』をリリースしている。

時を同じくして『おかあさんといっしょ』からオファーが舞い込んだ。体操のテーマ曲『ぱわわぷたいそう』を歌わないかと打診され、メインボーカルを務めた。続いて番組用に新曲をと請われ、『ぼよよん行進曲』を書き下ろす。

「『三百六十五歩のマーチ』が子どものころから大好きで、行進曲でいかせてくださいとお願いしました。“しあわせは〜”で始まるあの曲は僕の中の究極の幸せのイメージで、いつも元気をもらっていたんです。僕も離婚するなどシンドイことがあったけど、つらい経験もいつか報われるという思いを込めた曲でもありました」

“無邪気さ”が一番の原動力

地元・岡山への貢献に子どもたちのサポートと、気づけばサンフランシスコで思い描いた夢が次々形になっていた。

「こうしたいと本気で思ったことってどこかから風が吹いてくるから不思議ですよね。大切なのはそこで100%無邪気になり切れるかどうか」

と中西さん。自身にとって無邪気は一番のテーマだと話す。

「『ぼよよん行進曲』もワクワクの塊で作れた。没頭し、いかに無邪気に自分の力を発揮できるか。朝日を浴びてワクワクするのもある意味、無邪気のトレーニングだと思っています」

元来の朝型で、“朝活推奨シンガー・ソングライター”を自認する。朝の散歩が習慣で、「歩き出すと楽しくなって、気づけば2時間たっていた、なんてこともしょっちゅう(笑)」

レギュラー番組『朝ぶら散歩』は5年目に突入。ナビゲーターとして、朝日とともに散歩旅の魅力を紹介してきた。

ところが今年5月、下血をきっかけに胸腺腫(きょうせんしゅ)が発覚。腫瘍は4cmに達していたが、8月に内視鏡手術を受け早々に復帰。病状を心配していたファンを喜ばせた。

「やはり日頃からよく歩いているから回復が早かったのかも(笑)。見つかったのが母の日だったので、母からのメッセージと捉えています」

日常を取り戻した今、改めて目指すものはというと?

「サンフランシスコでもらった言葉の答えをまだはっきり出せてなくて――」。自問自答は今なお継続中だと語る。

「アイデンティティーがなければ世界を振り向かせることはできない。それは確かだけれど、はたして自分の中にどんな血があるのだろうと……。この秋『蛇腹楽器200年祭』で素晴らしいアーティストと共演しますが、それも僕には勉強でありひとつのチャレンジ。こうした機会を重ねていくことで、いつか宿題の答え合わせができればと思っています」

取材・文/小野寺悦子