年末年始は、親と「おカネ」について話す絶好のタイミング。「“おカネの話はタブー”では、あとで困るのは自分たち。これからは、親の財産は子どもと一緒に守る時代です」と相続問題の専門家、曽根惠子さん。ソンしない、もめない、親との絆も深まる「おカネ管理術」。親に何かある前に、しっかり頭にたたき込んでおきたい。

終活は子どもが親をサポートして

“終活ブーム”により、書店に並ぶ「エンディングノート」が売れている。しかし、実際に活用できている人はごく少数しかいない。NTTファイナンスが50~80歳の男女1089人に行った「終活に関する実態調査2021」によると、エンディングノート利用率は60代で6~8%台、70代以上でも13%にとどまる。

「自分の万が一に備え、遺(のこ)される家族に大切な情報を記しておくのがエンディングノートの役割です。大切な情報の中でお金の情報は最優先といえます。しかし親の終活が進まないために、相続のときを迎えるまで親の財産の中身を知らない子どもは少なくありません。そうなると、相続トラブルを招きやすいのです」

こう語るのは、相続サポートの夢相続代表で相続実務士の曽根惠子さん。

相続トラブルは遺産総額5000万円以下が全体の約8割を占めるが、うち1000万円以下も3割を超える(2018年度の司法統計「遺産分割事件のうち認容・調停成立件数」)。財産が多くなくても“争族”は起こりうるのだ。

「相続トラブルの多くは兄弟姉妹の間で起きます。実際、もめてしまって相談に来られた450人のうち、その割合は約7割と断トツです。兄弟姉妹でもめやすいのは、相続人として同等の権利を持つからですね」(曽根さん、以下同)

遺産を兄弟姉妹で奪い合うのは避けたいところ。ゆえに親には元気なうちに相続の準備をしてほしいものの、前述のとおり終活は進まない。であれば、子のほうから動くしかないが、お金の話は聞きづらい人が多いだろう。

「いま、親に聞き取りしながら子どもがエンディングノートを書くべきとして啓発を進めています。ポイントは聞き方です。子が一方的に詰め寄ったら『自分の財産を狙っている』などと受け取られ、言い争いになりかねません。あくまで主役は親にすること。そのうえで老後の生活をサポートするために親子で情報共有しておきたいと寄り添えば、わかってもらえるでしょう」

年末年始、実家に帰省した際の「聞き方5か条」と、「共有しておく3か条」を曽根さんに挙げてもらった。親のお金を子が協力して守る安心万全の相続対策を見ていこう。

年末年始に帰省したら…親に聞くべき5か条

・老後の生活費は足りている?

・忘れている預金口座はない?

・生命保険の内容は適切?

・家に現金は置いていない?

・借金はない?

相続トラブルの2大キーワードは「きょうだい間の共有不足」と「分けられない」不動産

まず聞き方から。課題は「親の全財産を詳しく把握すること」と曽根さん。直接的に尋ねるのではなく、「老後の生活費は足りている?困っていない?」といった感じで切り出し、順に掘り下げていく。

「老後生活の収支を通じて金融資産、不動産、生命保険などの代表的な財産が見えてくるでしょう。金融資産で第一に確認すべきは銀行預金。親の銀行口座がわからなければ万が一のときに葬儀費用などを引き出せません。また、親が認知症を発症した場合には本人確認ができず引き出しできなくなってしまいます。いずれにせよ、早めの確認が重要なわけです」

銀行口座は複数持っていることが多いが、中には親が存在を忘れている口座もある。10年以上取引がなかったら「休眠口座」とされ、口座のお金は国に活用されてしまう。ソンしないためには年金受給口座だけ残して、他は解約することも検討したい。

「不動産は、実家が持ち家ならすぐ財産と認識できますよね。ただ実家以外に不動産を所有しているケースも少なくないので、確認を忘れずに」

節税対策には保険も要チェック

生命保険は親が加入している保険の種類と保険金の受取人を要チェック。その内容によって相続税の節税効果の有無が決まるからだ。

「終身保険など死亡保険金が出るタイプで、子どもなど相続人の受け取りがあれば、相続人1人に対して500万円まで相続税の非課税枠が適用されます。該当しない場合は受取人を孫から子に変更するなど、契約の見直しを検討しましょう」

一方、老親の中には現金を封筒などに入れて家の中に隠し、そのまま忘れてしまう人もいる。記憶があるうちに実家に眠るお金の在りかを明らかにしておこう。

「借金の確認も重要です。相続ではプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことになります。借金があった場合には相続以前に子どもが補塡(ほてん)する選択肢もありますが、相続開始を知った日から3か月以内であれば相続放棄も可能です」

以上のようにヒアリングした親の財産情報は、親子のエンディングノートに記載するのがおすすめ。

これでいざというときに困らずにすむが、まだ安心なわけではない。親は財産をどうしたいのか、どのように兄弟姉妹間で分けたらいいのか、話し合いを必要とする次のステップへ進む。

「まず実家の扱いを親に決めてもらいます」

と曽根さん。

「分割しにくい遺産ほど相続でもめやすい。不動産はその代表格です。だからこそ、親の希望を明確に聞いておかなければなりません。例えば、実家で親と長女が同居していたら『実家は長女に、次女、三女へは同等の預金を与える』、実家が空き家になりそうなら『実家は売却して姉妹で3等分する』などと今から方針を決めておきましょう」

このとき重要なのは、話し合いをするときから包み隠さずオープンにすること。

「親と長女だけで話し合いをして、次女、三女はその席にいないなど、秘密裏に進めると後でトラブルになるのは目に見えています。親とは兄弟姉妹そろって話し合い、誰か1人でも不公平を感じるようなら折り合いをつけておくのが理想です」

未知の相続人が存在する場合も

一方、相続人は自分の知る人だけとは限らない。親の財産をもらう権利を持つ“未知の相続人”がいることも考えられるという。

「例えば親に離婚歴があった場合、異父・異母の子どもも相続人となります。また養子縁組した人がいる場合も同様です。その存在を把握できていないと、相続のときにトラブルに発展しかねません。親に確認しづらい場合は戸籍を取り寄せて調べるのもひとつの策といえます」

話し合いや調査が終わったら、あとは確定した内容を遺言書として親に遺してもらうのみ。

「遺言書があれば、優先され、その内容どおりに相続はスムーズに進むのです」

相続トラブルを防ぐために家族で共有3か条

・今の家はどうしたい?

・兄弟姉妹で不公平はない?

・相続人が他にいない?

家族のお守りとして「遺言書」を作成して共有する

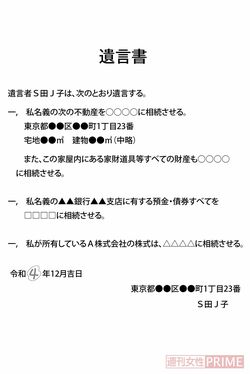

民法上、遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方式がある。曽根さんは手軽な自筆証書遺言でもよいと言う。

「法的な有効性では公正証書遺言がもっとも優れています。ただし、費用が発生するなどのネックも。自筆証書遺言であれば費用の負担なく、その名のとおり自身で手軽に作成できるためニーズは高いです」

親に自筆証書遺言を作成してもらう際には、書き方に注意しなければならない。一定の要件を満たさないと無効になってしまうからだ。

「例えば、内容、日付、署名などは遺言者本人の自筆であることが絶対です。押印も必須となります」

完成した遺言書は相続人で共有する。ここまでやれば万全といえるそう。

老後の安全のため前向きに準備を

「あとは遺言書の保管も注意すること。自筆証書遺言は本人が保管することになるため、紛失や改ざんのリスクを伴います。ですから自宅ではなく、法務局に預ける制度の利用が最善策です。内容の不備をチェックしてもらえるのと、親が亡くなった際に相続人である親族に通知されるので安心ですよ」

相続というと後ろ向きになりがちで、誤解も多い。しかし何もしなければトラブルの可能性は高まるばかり。もし親が認知症になったら手続きは困難を極め、遺言書の作成もできなくなってしまう。

「相続は早めの準備が何よりです。親のサポートを前提に寄り添ってお金の話を聞くことで親子の絆を深め、その流れで相続もきっとうまくいくでしょう」

ここがNG!

【1】本人が自筆していない

すべて本人の手書きが必須。パソコンで作成は無効

【2】間違いを修正液で直す

訂正箇所には二重線と押印、変更した旨を記す

【3】作成日があいまい

「○月吉日」など、明確でない日付の書き方は避ける

【4】著名・押印がない

手書きの署名・押印も忘れがちなので要注意

相続の備えに対するありがち誤解と、正しい理解を曽根さんが解説!

●認知症が心配だから、元気なうちに家族信託を利用しようと思う

「家族信託は親が子に財産の管理・運用を任せる制度。認知症だと契約できないため急ぐことは正しいですが、費用は高額です。賃貸事業を行っているなど億単位の資産を持つ人は必要ですが、全員が必須ではありません」

●要介護認定を受けているから、もう遺言書を作れない

「重度の介護を必要とする要介護4、5と認定されても、遺言書を作成できないわけではありません。要介護度は身体的なもので意思能力とは異なります。意思能力さえしっかりしていれば遺言書の作成は可能です」

●相続税対策に金の仏像、おりんなどを購入する

「お墓や仏壇は非課税財産なので、生前に購入しておくと節税対策になります。しかし金の仏像やおりんなどは日常的に必要とはいえません。金の資産として課税されることになるでしょう」

教えてくれたのは……曽根惠子さん ●夢相続代表。日本初の「相続実務士」として1万4900件以上の相続相談に対処。『親が元気なあいだに子どもがヒアリングしながら書く相続ノート』(秀和システム)など著書多数。

〈取材・文/百瀬康司〉