親譲りの鋭い眼光、ピンと伸びた背筋。それとは裏腹に柔らかでおだやかな物腰……。映画界の巨匠を父に持ち、『情熱大陸』をはじめ数々の映像作品を手がけてきた大島新さん。今なおロングヒットを続ける映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』『香川1区』は、政治に関心のない人までも惹きつけ、ドキュメンタリーの威力を見せつけている。何を思い、時に心惑い、君は映画を撮るようになったのか。その軌跡をたどる。

『なぜ君は総理大臣になれないのか』が異例のロングヒット

暮れの押し迫る2022年12月下旬。東京都中野区にあるミニシアター『ポレポレ東中野』は平日夜にもかかわらず盛況だった。客席は多くの若い観客で埋まっていた。

この日行われたのは、映画監督・大島新(あらた)さんの著書『ドキュメンタリーの舞台裏』の出版を記念した特別上映のイベント。大島さんをはじめ、国内の名だたるドキュメンタリー監督の代表作が日替わりで公開され、トークショーも開かれたのだ。

イベントでも上映された『なぜ君は総理大臣になれないのか』(以下、『なぜ君』)は、異例のロングヒットを続ける政治ドキュメンタリーである。

立憲民主党の小川淳也氏が官僚の職を辞して衆院選に初出馬した'03年以来、17年もの軌跡を追っている。そこには、理想を追い求め政治家を志したものの、政治の党利党略に翻弄(ほんろう)される、1人の愚直な男の姿があった。

『なぜ君』はSNSで評判となり、小泉今日子をはじめとする有名人も応援メッセージを送り話題を集めた。

通常、こうした独立系のドキュメンタリー映画は、専門映画館で公開されるのみだが、『なぜ君』の公開館数は85館を超え、観客動員数3万5000人を突破する異例のヒットを記録している。

この作品を監督したのが、大島さんだ。フジテレビ社員としてキャリアをスタートさせたのち、4年半で独立。ディレクターとして、『ザ・ノンフィクション』(フジテレビ系)、『情熱大陸』(TBS系)など数多くのドキュメンタリー番組の制作を担当してきた。

その傍ら制作会社ネツゲンを設立し、映画にも進出。監督として作品を手がけるだけでなく、『ぼけますから、よろしくお願いします。』などの話題作もプロデュースしている。

実は大島さんは、世界的に有名な映画監督・大島渚さんを父に、女優の小山明子さんを母に持つ。それでいて、いやだからこそ、少年時代は「普通の人」に憧れた。

そんな大島さんが、どうして父と同じ世界に足を踏み入れ、政治を題材にした映画を手がけるようになったのか。『なぜ君』はどのようにして生まれたのか。詳しくひも解いていこう。

『なぜ君』はこうして誕生した

2022年11月末。東京・赤坂にある映像制作会社・ネツゲンの打ち合わせ室に、大島さんは現れた。やせ型でキリリとしたたいく。眼光は鋭く、父親の渚さんを思わせる風貌である。語り口は柔和だが時折、頑固そうな一面ものぞかせる。一見すると、気難しくて少し怖そうなタイプに見えるかもしれない。

大島さんによると『なぜ君』が誕生したのは、妻のある言葉がきっかけ。大島さんの妻と小川氏は、香川県立高松高校の同級生だった。

「小川くんっていう、野球部でめちゃくちゃ勉強ができてさわやかな好青年が、東大を出て官僚やっとったんやけど、家族の猛反対を押し切って衆院選に出馬するんやって」

そう妻から聞いて興味を持った大島さんは、'03年10月10日、カメラを持って高松を訪れ、小川氏と会ってみた。ちょっとした興味本位、妻の実家に寄ったついでもあった。

大島さんが言う。

「実は政治家のドキュメンタリーはいつかやりたいとは思っていました。ただ、当時の私はテレビが主戦場でしたから、それをテレビで実現させるのは極めて難しいこともわかっていました」

公平中立が求められるテレビでは、1人の政治家を単独で取り上げることは難しい。肩入れしているかのように映るおそれがあるからだ。そのため大島さんは、小川氏のほかに初出馬となる2人の候補者も取材。『ザ・ノンフィクション』で「地盤・看板・カバンなし 若手3候補者が見た夢と現実」というドキュメンタリー番組を制作した。

「小川さんの第一印象ですか?あれだけまっすぐな人がいるのだろうかと最初は疑いましたよ。こんな青くさい人が魑魅魍魎(ちみもうりょう)の棲(す)む政界でやっていけるだろうか、と。(政治家になり)10年たっても青くさいんです。

それも歯を食いしばって、あえて青くさくしているようなところがある。演じているわけじゃなくて“こうであらねばならぬ。変わってはならぬ”と、自分自身を必死で律しているようで、そこがまたおもしろい。小川さんは永田町でも変わり者扱いされています。修行僧と呼ばれたりね(笑)」

と同時に、小川氏の優秀さにも興味を持った。

「例えば、ある本を読んだときに、その内容を要約して伝えるロジカル・シンキングのすごさが群を抜いている。しかもデータの数字が頭に入っているんです。さすが東大出て中央官庁だな、と。それでいて鼻持ちならない感じはまったくしないし、頭の良さをひけらかすこともない」

大島さんは小川氏と親交を深め、年に数回会うようになる。時折、発表するあてもなく、カメラを回した。そして「社会をよくしたい」と愚直に語る小川氏の姿勢と、理想の政策を伝える説明能力の高さに触れて、だんだん「こういう人に政治を任せたい」と思うようになっていったという。

東京で会う小川氏は、いくらでも政策の話をした。ところが地元で選挙戦となると、そんな時間はなくなる。ひたすら地元の有権者と握手をして回り、「どぶ板選挙」を地で行く日々。

しかし、小川氏のように地元を駆けずり回る候補者がいる一方で、政界には、ほぼ選挙運動をしないでも勝てる候補者がいる。例えば安倍晋三元総理、小泉進次郎氏……。

「スタートラインが全然違う。これは一体、何なんだ?という思いが深まりましたね」

'03年の衆院選は落選した小川氏だが、'05年の衆院選では比例代表で初当選を果たす。

日頃から小川氏は「やるからには目標を高く、自らトップに立って国の舵(かじ)取りをしたい」と語っていた。トップとはつまり、総理大臣のことだ。そして'09年の衆院選で民主党が大勝し政権交代を果たすと、小川氏は目を輝かせながら「日本の政治は変わります。自分たちが変えます」と、意気揚々と話してみせた。

しかし、「決められない政治」という批判が高まり民主党政権の支持率は低下、'12年の総選挙で大敗を喫し、自民党が政権与党の座に返り咲く。その後、'16年には民主党に維新の党が合流、民進党が結成された。

「'16年のある夜、小川さんと政治ジャーナリストの田ざき史郎さんらと会食していたんです。当時、安倍政権は盤石で民進党は全くダメで、小川さんは苦悩していました。とても政権交代を望めるような状態じゃないうえに、民進党の中でさえ自分は出世もしていないと」

与党時代、あんなに揚々と「国の舵取りをしたい」と語っていた小川氏が、目の前で苦悶(くもん)の表情を浮かべている。

「そのときに、ふと小川さんのことを映画にしよう、と思いました。翌日、とりあえず企画書を書き始めたら、パッと電撃的に『なぜ君は総理大臣になれないのか』というタイトルが浮かんだんです」

『なぜ君』では、'17年の衆院選のもようも記録された。それは「民進党の希望の党への合流」というドタバタ劇に巻き込まれた、小川氏の悲愴(ひそう)感にあふれる選挙の記録だった。

選挙戦の取材途中から、大島さんと長らくタッグを組んできた、カメラの高橋秀典さんが撮影に参加した。

「いきなり現場に放り込まれたんですが、大島さんと小川さんの関係が濃密だったんで、すんなり撮影に入れた。だから、通常ならありえない、奇跡のようなシーンも撮れました。でも、決して偶然ではないんです。大島さんが築いた小川さんとの信頼関係があったから撮影できたんですね」と、高橋さんは語る。

刺激的なタイトル、選挙の裏側の生々しさ、そして敗れた候補者の悲愴さが描かれ、映画は大ヒット。監督した息子に、大島さんの母で女優の小山明子さんは、こう言ったという。

「あなた、本当に遅咲きね。50過ぎてようやくだもの。パパなんか20代から大注目の監督だったのにね」

取材者から当事者に変わった『香川1区』

『なぜ君』公開の翌年、2021年12月に、続編となる映画『香川1区』が公開された。比例復活で当選を果たしたとはいえ、小選挙区では連敗続きだった小川氏が、自身にとって7度目の挑戦となる第49回衆議院選挙に挑むドキュメンタリーだ。

「私自身は、続編を出すまでには、もうちょっと長いスパンが必要だろうと思っていたんです。前作が17年かけたので、次作は例えば5年とか、10年というスパンで撮影し、その後の小川さんをとらえようと思っていました」

しかし一方で、大島さんは『なぜ君』でやり足りなかったことも感じていた。

「それは小川さんの対立候補、平井卓也さんであり、要するに自民党のこと。自民党政治とは一体、何なんだ?という問題を掘り下げてみたかった。そう思いスタッフと話をしていたら、たまたま平井議員がいろんなことをやらかしてくれた(笑)」

平井卓也氏は、祖父が元郵政大臣、父が元労働大臣という世襲3世議員。地元紙などのオーナー一族でもあり、「香川のメディア王」と呼ばれている。

平井氏は'20年、菅義偉政権の下でデジタル改革担当大臣に就任。1年後にはデジタル庁が発足され、初代デジタル大臣になる。その過程で、2020東京オリンピック・パラリンピックのアプリ事業費削減をめぐる「脅し」の問題が発生。請負先企業を「脅しておいたほうがよい」「徹底的に干す」などと指示していたとして、批判が集まった。

「この騒ぎで選挙が盛り上がるな、というスケベ根性みたいなものもあって『香川1区』の撮影を始めたんです(笑)」

『なぜ君』のヒットにより、小川氏の知名度は全国的に上がっていた。そこで製作に17年かけた前作とは打って変わり、半年間で製作する『香川1区』が作られることに。大島さんら取材チームは舞台となる「香川1区」に乗り込み、熾烈(しれつ)な選挙戦の混沌(こんとん)たる様子が描かれた。

「'21年の夏に平井さんに議員会館でインタビューしました。そのときは秘書の方もご本人も心中はともかく、最後まで紳士的な振る舞いでした。もちろん、多少嫌だなと思われることも聞いたかもしれませんが、声を荒らげることもなく対応してくれたんです」

ところが選挙中、平井陣営の不利が報じられてからは、「掌(てのひら)返し」が始まった。

「事務所に取材をしても、だんだん塩対応みたいになってきました。平井さんの演説も、最初はデジタル庁でやったことをアピールしていたのに、対立候補である小川さんを批判する方向に変わり、“立憲共産党でいいのか” “相手は映画を使って選挙をやっている”などと言い出した。びっくりですよ」

撮影を担当した前出・高橋さんはこう振り返る。

「大島さんは、取材者から当事者になっていきましたね。僕はずっと大島さんの横でカメラを回していましたから、まるでジェットコースターに乗っているような気分でしたよ。全部がおもしろかった。業界で言う、(映画の素材になる、見ごたえのある映像が撮れたことを表す)“撮れ高”の高いシーンが毎日続いたんですよ」

'21年10月31日に投開票された衆院選の結果は、小川淳也9万267票、平井卓也7万827票。2万票近い大差をつけて小川氏が圧勝した。かたや平井氏は、比例復活でかろうじて当選と相成ったのだ。

これは映画が現実に影響を与えた、ということでもある。

「しかも政治という現実にね。だからいまだに困惑しています。小川さんを勝ちに導いた、とか言われると……。なかなか答えが出ません。でも、ドキュメンタリーを見たうえで、行動変容のきっかけになったとしたら、こんなにうれしいことはないですね」

『なぜ君』『香川1区』でプロデューサーを務めた、ネツゲン所属の前田亜紀さん(46)はこう話す。

「大島さんはカメラを人に向けるのが嫌いで、何かが起きるまで待ったりしない。私なんかは、じっと粘るんだけど、大島さんは撮りたいものが撮れたらあっさり引き上げるんです。“え?終わり?”という感じ。でも、それでちゃんと作品として成立できているからスゴイですよね」

大島さんと前田さん、そして編集の宮島亜紀さん(54)は、3人で試写を繰り返しながら意見を交わすことが多い。

「もめることもありますよ。『香川1区』のときに、私は“あの悪代官みたいな平井さんにも、こんな魅力があるんだ、という映像が欲しいと思った”と言ったんです。でも、大島さんは“ないものはない!”と怒って帰っちゃった。翌日は普通にしていましたけどね(笑)」(前田さん)

宮島さんも同様に言う。

「3人で意見が分かれることもよくある。大島さんが監督だから、意向に沿うようにしますけど、納得いかなければ主張する。

大島さんは、言われたそのときは感情的になるけれど、次の日になると考え直してきたりするんですね。“寝て起きたら、みんなの意見が正しいと思った”なんて言って(笑)。

頑固なところは頑固なんだけど、すごい俯瞰(ふかん)して自分のことを見れる人なんだなと思います」

「普通」に憧れた少年がテレビの世界へ

父を通じて、映画の世界が身近にあった大島さんだが、子どものころから監督になりたかったわけではない。小学生のころに学校の作文で書いた「将来の夢」は、「普通の人」だった。

大島さんは1969年、神奈川県藤沢市で生まれた。両親と6歳上の兄、祖母との5人暮らしだが、その家庭環境は「普通」とは言い難い。

父の大島渚は、言わずと知れた日本映画界の巨匠だ。京都大学卒業後、松竹に入社し27歳で映画監督デビュー。'76年には阿部定事件を題材にした『愛のコリーダ』を発表、大きな話題を集め、国際的にも高い評価を得る。

『朝まで生テレビ』でのパネリストの印象も根強い。歯に衣(きぬ)着せない言動でお茶の間の人気を集めたが2013年1月、肺炎により80歳で亡くなった。

母の小山明子(87)は松竹からデビュー後、美人女優として数多くの映画に出演。花登筐(はなとこばこ)の『あかんたれ』などテレビドラマでも活躍し、'21年には日本アカデミー賞会長功労賞を受賞している。

2人とも超がつくほど多忙を極めたために、大島家では長男が生まれたとき、京都にいた父の母親を呼び寄せ、家事と育児を任せた。

「だから幼いころのイメージは、おばあちゃんと兄と3人のグループでした。両親とはあまり接触する機会がなかった。

正月に、父の映画のスタッフが大勢で家に集まるくらいかな。特に母は舞台が多かったので。当時の商業演劇の舞台って長期間、多いときは年の半分くらい、地方公演をやっていましたから。

母の思い出といえば、授業参観かな。2年に1回ぐらい着物姿で髪もアップにして学校へ来て、すごく嫌だったのを覚えています。よそのお母さんと比べて異様な人という感じで。あの当時、昭和50年代の母というのはみなさん、地味でしたからね」

父の作品を見たのは中学2年のとき、『戦場のメリークリスマス』が最初だ。

「父の作品は18禁ですからまったく見ていませんでした。よく見ていたのは当時、ヒットしたハリウッド映画。スピルバーグの『E.T.』は好きでしたね。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とか、ジャッキー・チェンとか……。普通ですね(笑)」

有名人を数多く輩出している湘南高校から、早稲田大学第一文学部(当時)に進むと、探検部に所属した。

「このサークルの影響は大きかったですね。新聞やテレビ、出版などメディアに進む人も多かった。

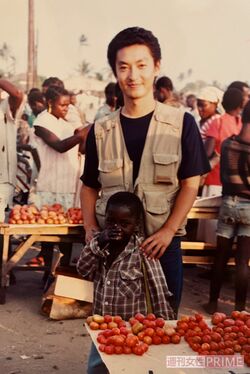

探検部では基礎的な山登りなどのトレーニングもやるんですけど、文化人類学的な調査、先住民のいるところに行って同じ時間を過ごすこともやっていて、私はアフリカに行きました。

あとはジャーナリスト的なこと、まあ毛の生えた程度ですけど、西サハラの難民キャンプに行ったりもしました」

当時から人物のドキュメンタリーには興味があった。

「将来の希望は特になかったけれど、子どものころから伝記や人物伝が好きで。高校生になると司馬遼太郎さんにハマり、続いて沢木耕太郎さんのノンフィクションに惹(ひ)かれて読みあさりました」

大学時代によく見ていたのが、フジテレビの深夜のドキュメンタリー番組『NONFIX』だ。その制作に興味を持った大島さんは'95年、フジテレビに入社する。

華やかな雰囲気の漂うフジテレビで大島さんが志望したのは、ドキュメンタリーや新規開発番組を担当する「企画制作部」。

当時は、派手なイメージのドラマやバラエティー番組を志望する同期が多かったため、すんなり配属が決まった。ちなみに大島さんがアシスタント・ディレクターとしてキャリアをスタートさせた番組は、『ムツゴロウとゆかいな仲間たち』だ。

入社直後の'96年2月、大島さんは結婚した。ところが、そのわずか2週間後に父が脳出血で倒れ、それをきっかけに母がうつ病を発症するという事態に見舞われた。

そんな苦しい状況の中、大島さんは自ら企画した『ザ・ノンフィクション』の番組『先生は銀メダリスト〜太田章の挑戦 5度目の五輪・アトランタ』を制作。この作品を病床で見た父・渚さんの評価は「おもしろかったけど、ちょっと上品すぎたかな……」だった。大島さんが言う。

「きっと、オーソドックスにまとめたことへの叱咤(しった)でしょうね。“もっと過激で、もっと自由な番組を”という思いだったのかもしれません」

入社2年目の'97年、憧れの番組『NONFIX』に出していた企画が通った。4月に開局が決まっていた、山形県のさくらんぼテレビのドキュメンタリー番組。地方に新しくできるテレビ局のスタッフを取材し、彼らの志や葛藤を通じて、テレビとは何なのかを問う内容だった。

オンエア後、賛否両論があったが、「自分としてはやり切った」という手応えを感じた大島さんは、その後、紆余曲折を経てフジテレビの退社を決意する。

「上司に“深夜で何か月もかけてドキュメンタリーを作るポジションではなく、ゴールデンのレギュラーで会社に貢献してほしい”と言われました。もっともなんですね。私がこの会社にいるほうが間違っている、と感じました」

取材の基本は「右手に花束、左手にナイフ」

大島さんは1999年に独立、フリーのディレクターとして仕事を始めた。

「フリーの良さは、命じられたわけではなく自分で選んで仕事をやっていて、嫌なら断ればいいということですね。“仕事にはっきりと値段がつく”ところもよかった」

当時は『情熱大陸』などの制作で腕を磨きながら、番組を「大島印」にするべく尽力していた。つまり、ディレクターの個性が際立つドキュメンタリーを目指したのだ。

そこで意識したのが、被写体との「会話」だった。

「被写体を“私はあなたをこうとらえた”と、個人的な思いをにじませながら表現することに努めたんです」

大島さんは、被写体との望ましい距離の取り方を「右手に花束を、左手にナイフを」と表現している。

「これは先輩の受け売りなんですけど(笑)。1人の対象を追う人物ドキュメンタリーは、どうしても“その人をたたえる”内容になりがちです。ただ、手放しで褒めたたえると、プロモーションのような気持ち悪い番組になってしまう。だから“花束とナイフ”が必要になるんです」

ここで言う「花束」とは、「あなたに好感を抱いています」「あなたの仕事を尊敬しています」と表明すること。だが、過剰に褒めるのは逆効果。大切なのは、その人のどの部分に興味を抱いているのか、自分の考えをきちんと伝えることにあるという。

「そうした関係を築いたうえで、今度は“ナイフ”です。これは批評性と言い換えてもいいでしょう」

自分なりの『裏テーマ』を用意して、質問をしていくのだ。例えば『情熱大陸』で作詞家の秋元康さんを取材した際、大島さんはこう尋ねた。

「秋元さんは人間のタイプとしてどちらに近いですか?1、ピカソ。2、広告代理店マン」

秋元さんの答えは「ピカソになりたい広告代理店マンかな。でも、なりたいと思った時点でダメなんだよね」。

大島さんは、秋元さんに一本取られたと告白する。

「花束とナイフ」を手にしながら、相手の発言や目の前で起きたことに正直に向き合い、決して逃げ出さない。そんな大島さんの姿勢は映画に場を移しても変わらない。2007年の初監督作品『シアトリカル 唐十郎と劇団唐組の記録』、『園子温という生きもの』といった人物ドキュメンタリーのなかにも、色濃く表れている。

もだえや悩みを隠さない大島作品の魅力

大島さんのドキュメンタリー制作の手法は、大島さん本人が取材者として登場し、被写体に向けてインタビューをしていくスタイルだ。日本でもヒットした『ボウリング・フォー・コロンバイン』などで知られるアメリカのドキュメンタリー作家、マイケル・ムーアの手法と近い。見るものは大島さんと同じ視点で被写体に対峙(たいじ)していく。

「あたかも第三者的に、客観的に切り取られたように見せるのが好きじゃないんです。だから“私”というフィルターを通していますよ、としっかり制作者の存在を伝えるほうが、むしろ見る人にとってフェアではないかと思います。自分がどう解釈したかということも含めてね」

大島さんは、強く影響を受けたドキュメンタリー作家に映画監督・森達也さん(66)の名前を挙げている。オウム真理教の信者に密着取材した『A』、ゴーストライター騒動を追った『FAKE』など、多数のドキュメンタリーを手がけてきた森さんは、大島さんについて「僕と問題意識の持ち方が近い」と話す。

「みんな、ドキュメンタリーを事実だと思いたがるんだけど、それは撮る側の主観で切り取った事実であって、一部にすぎない。違う人がその場にいれば、また別の事実が見えるかもしれない。事実はひとつではなく、多面的なんです。大島さんの作品からも、そうした僕の問題提起のやり方に近いものを感じます。

普段の大島さんは非常に腰が低い人。物静かで礼儀正しく、乱れない。そういうキャラクターって本当はドキュメンタリーに向いていないはずなのに、作品はものすごくエモーショナルでみずみずしい。多分、現場では変わる人じゃないかと思っています」

森さんにとって、大島作品の魅力は「自分のもだえや悩みを隠さないこと」にあるという。

「むしろ悩む自分をしっかり作品中に出そうとしていて、『香川1区』では特に顕著。ドキュメンタリーってそういうものだと思っているんだけど、特に大島さんはそのへんが潔いというか、保身の意識がない。僕とは作品もキャラクターも全然違うけれど、そこはすごく共感しています」

大島さんは今後、どんなドキュメンタリーを見せてくれるのだろうか。

「今、国葬をテーマに作ろうと思っているんですよ」

2022年9月27日。日本武道館で行われた安倍晋三元首相の国葬の日、大島さんは10班の取材チームを編成、全国を取材した。

「国葬が行われたあの日、反対デモで声を上げる人々と、献花に並ぶ人々の両方が日本に混在していました。世論調査では反対60%、賛成40%といわれたけれど、強い意志を持って反対している人もいれば、みんなが反対するから反対という人もいる。

実際の賛否はグラデーションになっているはずで、その様子を撮りたかった。ただ、まだどこにも話していないから、映画になるのかもわからないんですけどね」

おだやかな表情の内側に熱い思いをたたえ、作品へと昇華させる大島さん。ドキュメンタリーが生まれる現場は、映画になりそうなエピソードであふれんばかりだった。

〈取材・文/小泉カツミ〉

こいずみ・かつみ ●ノンフィクションライター。芸能から社会問題まで幅広い分野を手がけ、著名人のインタビューにも定評がある。『産めない母と産みの母~代理母出産という選択』『崑ちゃん』(大村崑と共著)ほか著書多数。

ラッパーのダースレイダーと時事芸人のプチ鹿島による監督・出演作『劇場版 センキョナンデス』を大島新さんがプロデュース。衆参両選挙の候補者に突撃取材を敢行した本作は2023年2月に公開予定