映画監督、俳優、プロデューサー。2022年、日本のエンタメ業界で、さまざまな“立場”の者たちによる“性加害報道”が広く取り上げられた。

そんな中、『週刊女性』は2022年4月にある写真家の性加害疑惑を報じた――。

※性的暴力に関する記述が含まれます。

女性ポートレートを主戦場とする写真家による性加害

写真家の名前は、藤里一郎(ふじさと・いちろう)。女性ポートレートを主戦場としており、過去にはカメラ雑誌で女優・有村架純との連載企画が掲載されたことがあり、歌手・May J.のライブに同行した経験もある。

そんな藤里から受けた被害を告発したのは、グラビアアイドルのAさん。2022年4月当時、彼女は被害内容をこう語った。

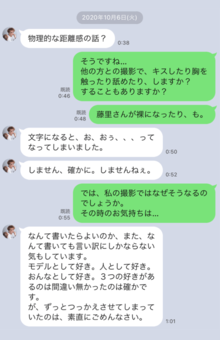

「数年前に藤里が主催する写真スクールの生徒さんからオファーがあって、それを機に藤里の写真展の仕事を紹介されました。最初に被害を受けたのは、2020年11月。撮影は関東近郊にある旅館で行われたのですが、現場は密室で、いるのは私と藤里の2人だけ。“素の部分が撮りたい”という理由で一緒に酒を飲まされ、ベロベロになるまで酔わされました……」(Aさん、以下同)

酒を飲む前から撮影は続いていたというが、Aさんが酔い始めると様子が変わった。

「ヌードを含む撮影でもあったので、“脱いで”と言われて服を脱いだのですが……下着を外した途端、カメラを投げ捨てて抱きついてきて、胸をなめられました」

密室で行われた蛮行は、これだけではない。

「浴室シーンの撮影では、なぜか藤里まで服を脱いで、同じ浴槽に入ってきたんです。“ダメです”と断っても“A、好き”とか言ってきて……本当に気持ち悪かった。最終的に挿入されることはなかったものの、私が拒んでいるのに避妊具なしで性交に及ぼうともしてきました」

Aさんは、仕事上の立場もあり、拒絶の姿勢をはっきりと示すことができなかったという。その後も藤里の暴走は止まらず、ときには腕をつかまれて、指先を1本1本なめられ、またあるときには、なぜかパンツ姿になっていた藤里に上に乗られて、下着越しに下半身を押し付けられたこともあったと話す。

藤里一郎の身勝手な言い分

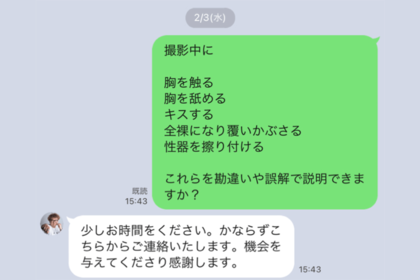

我慢の限界を迎えたAさんがその意思を伝えたところ、藤里は《僕はAのことが大好きでした。だから余計に想いが先走ってしまったのかもしれません》と、“好意”を言い訳に。しかし、Aさんは「彼にとってはそうなのかもしれませんが、私が受けた行為は立派な性被害です」と、その身勝手な言い分を強く否定した。

「“好きだよ”と繰り返し伝え、相手に本気の好意だと思わせて性加害を行うので、みんな訴えにくいのかもしれません……。同様の被害を、私はほかの女性からも確認しています」

Aさんの話が事実ならば、藤里の行為は間違いなく性加害にあたる。2022年4月中旬、事実を確認するため藤里に電話で取材を申し込むと、本人が対面での取材に応じた。

藤里は、「大前提として、恋愛関係にあったんですよ」と主張。

「僕の撮影距離はめちゃめちゃ近いので、撮影中に身体が触れることはあります。ただ、故意に身体を触る、胸をなめる、挿入しようとしたなんてことは、記憶にないです」と語り、浴室での撮影中、服を脱いで同じ浴槽に入ったことについては、「アングルの問題で浴槽に入ることはありますし、暑ければ服を脱ぐこともあります。ただ、仮に女性が嫌がっていたとしたら、絶対にやめます」と説明した。

あくまで性加害はなく、一部の行為は交際関係のもとに行われたものだという姿勢だった。

しかし、Aさんのもとには、藤里が主宰する写真スクールの生徒から、藤里がAさんに対して行ったことを非難する声が届いており、彼女はこうした被害について「ある程度認識されていたんだな」と感じていたという。そして、藤里を相手に訴訟を起こし、裁判で闘っているBさんという女性がいることも知った。

週刊女性がBさんに電話で取材を申し込んだところ、「申し訳ありませんが、まだ係争中なので……。私の口からは、現時点では何もお答えできないんです。すみません……」そう言い残し、通話を終えていた。

当時は多くを語らなかったBさんだったが、それから約8か月が過ぎた2022年12月下旬、彼女と藤里の裁判に判決が下された。裁判所は、藤里の行為によってBさんが受けた被害を認め、66万円の損害賠償の支払いを命じていた。

詳細を尋ねるべく、再びBさんに取材を申し込んだところ、対面での取材に応じ、その複雑な胸中を明かした――。

Bさんとの裁判では最後まで認めず

「とても長かった……。通常の撮影ではあるはずのない身体的接触、それに伴う藤里の言動や行動を然るべき機関に訴えるべきだと気づいてから2年あまり。心身の不調を抱え、何度も気持ちが折れそうになりながら、やっとの思いでここまで来ました。ですが、これはあくまでも裁判所が客観的証拠に基づいて私が訴えた被害の一部を認めたというだけ。

証拠が足りないと判断されて、被害が認めてもらえなかった部分もありましたし、何より一番つらかったのは、複数回に渡る答弁書のやりとりの中で、“この訴えは原告の被害妄想であり精神状態が心配である”などと言い、“不法行為は一切なかった”と結局、最後まで認めようとしなかったこと。今回の判決で一つの区切りにたどり着くことはできましたが、結果として納得できるものではありませんし、私自身の心身の回復はこれからです」

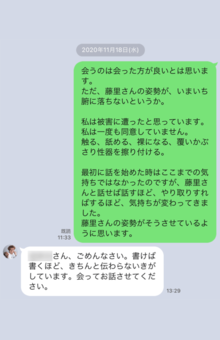

ポートレート作品を中心にモデルとして活動していたBさんが初めて藤里と仕事をしたのは、2015年のこと。その際は、ほかのスタッフも現場に居合わせており、被害を受けることはなかったものの、同年に2人きりで再び撮影を行った際に過度なボディタッチを受け、その場で拒否したという。

「このときは、短時間の撮影でした。その後半、私が椅子に座って、服の胸元がはだけた状態で撮影していた際、徐々に近い距離のアングルになり、突然、胸に顔をうずめてきました。一瞬、何が起きているのかわからず、混乱して固まっていたところに、さらに下半身に手が伸びてきて……。

私は、その手を振り払って立ち上がり、撮影を中断しました。私が泣いていたからか“ごめん”と言われたと思いますが、ショックで直後のことはよく覚えていません。後日、改めてLINEのやり取りをしましたが、反省の色が薄いことにガッカリしました」(Bさん、以下同)

作品には魅力を感じていたものの裏切られたBさん

その後、しばらくは藤里と距離を置いていたが、藤里が撮影する作品自体には魅力を感じていたBさん。やり取りの中で、彼が注意を受け入れたことも鑑みたうえで、2018年に藤里の写真展を見に行ったことがきっかけとなり、同年に改めて写真展の開催を目的とした撮影をすることになった。しかし、その思いは裏切られる。

「撮影しながら徐々に近づいて来て、後ろから胸を掴まれたんです。藤里は、なぜか鏡越しにその様子を撮影していて……。すぐには状況が飲み込めず、シャッターは切られ続けました。“今は撮影中で、撮影は仕事で……”と、目の前で起きていることが、どういうことなのかわからず、とにかく混乱しましたが、直後に撮影場所を離れ、やめてほしいと伝えました。その場ではわかりませんでしたが、後になってから“こんな内容の写真は写真展で発表できるはずがないのに、なぜ撮影する必要があったのだろう”と思いました」

モデルとしての意識から、撮影中は咄嗟に動くことができなかった。また、撮影に関する経費を負担していたこともあり、その場では注意にとどめ、撮影全体の中断を申し出ることができず、「我慢するしかない」と思ってしまったという。

そして、このときの撮影による写真展がファンから好評だったことを受け、2019年にも撮影を行うことに。「今度こそ、ただ普通に写真を撮ってもらいたい……」そんな思いから、事前の連絡から藤里に“厳重注意”を呼びかけていたが、その願いが通じることはなかった。

全裸になった藤里を問いただすと

「その日は、関東近郊にある旅館で撮影を行いました。最初は順調に撮影が進んでいましたが、私がベッドの上で衣服がはだけた状態になったとき、藤里はカメラを置いて、突然、全裸になって覆いかぶさってきたんです。

驚いた私が、彼が全裸であることを問いただすと、彼は急いで下着を探しに行って……。その際、さすがに私も頭にきて、このおかしな状況をなんとか記録できないかと、藤里の姿を近くに置いてあった彼のカメラで撮影しました。この日はほかにも、入浴シーンの撮影時に全裸で同じ浴槽に入ってきたり……。“なんで、何度言ってもわからないのだろう。撮影前に約束したはず。私がおかしいのか。私が悪いのか……”そんな思いが頭を巡りました」

週刊女性は、Bさんが撮影したという、下半身に1枚のフェイスタオルをあてた藤里の写真を確認している。

どこかで聞いたような蛮行――。ほかでもない、Aさんが訴えた被害と酷似していることがわかる。2人の女性が被害を受けた時期からも、にわかに信じ難い事実が浮かび上がってくる。

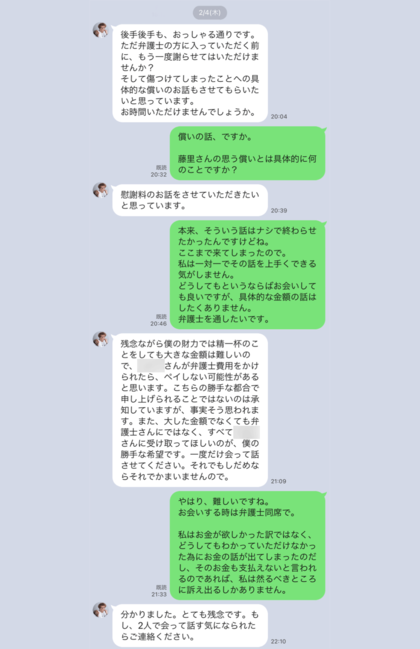

Bさんは2020年10月に、藤里による行為について《被害に遭ったと思っています》と、本人に対して明確に伝えている。Aさんが初めて被害にあったのが、2020年11月。藤里は、Bさんから被害を訴えられながら、翌月にはAさんに同様の行為をしていたのだ。

藤里は、Bさんとの裁判において、撮影中の行為はあくまで同意を確認したうえで行われたものであると主張。その確認方法とは、「うなずくとか、アイコンタクトで」と語った。

「とにかく明るい安村のマネをした」

2019年の撮影において、全裸でBさんに覆いかぶさった件については、「覚えていないが、服を脱いだのは、場を和ませるためにお笑い芸人の『とにかく明るい安村』のマネをしていたからだと思う」と説明し、これについても承諾があったはずだと主張した。

裁判所は、背後からBさんの胸を掴んだ行為について、《うなずく等の仕草やアイコンタクト等により黙示的な同意をしたと認めるに足りる証拠はなく、むしろ、平成27(2015)年のやり取りではあるものの、過去に原告が被告に対して身体を触ることにつき注意していることにも照らすと、黙示的な同意があったとは認められない》と、その事実を認めた。

全裸でBさんに覆いかぶさった行為が、『とにかく明るい安村』のマネをしたとする藤里の説明について《撮影中にそのようなことをする理由が明らかでなく、不自然であることから、上記主張は採用することができない。また、覆いかぶさることにつき、撮影のための必要性も明らかでなく、LINEでのやり取りに照らせば、原告の明示又は黙示の同意があったとも認められない》として、Bさんが主張する被害を認めた。

「私が望んでいたのは、性加害をやめてほしいということでした。そのために、自身のやったことが性加害であると認め、誠意のある謝罪がほしかったし、二度と性加害をしないと約束して、その約束をきちんと守ってほしかった。私自身、こんな嫌な気持ちを早く手放したかったし、この件から早く解放されたかった。

対峙し始めたころは、真剣に話せばわかってもらえるだろうと思い、こちらから何度もその機会を作りましたが、のらりくらり自分勝手な言い訳と、その場しのぎの的外れな謝罪をされ、都合が悪くなると無視。真剣に向き合うほど気持ちを逆撫でされて……話がまったく通じないと感じました」

意を決して行動を起こした後も、思いどおりに事が進んだわけではなかった。

警察への被害届も受理されず

「“これ以上個人でやれることはない”と思い、警察に被害を訴えましたが、被害届は書かせてもらえず。やむなく刑事告訴をしましたが、警察や検察が取るに足る証拠を提出できず、嫌疑不十分で不起訴に。その後、今回の民事訴訟に至りました。

民事訴訟の途中でしたが、昨年4月のAさんの告発記事を読んで、Aさんも誰かに言ったり理解してもらうことができず、1人で抱えてきたのかもしれないと思い、とても悲しくて苦しい気持ちになりました。写真展を口実に2人きりの撮影に持ち込むことや、そのほかの手口など、酷似している点が多かったので、ほかにも被害者がいるのではないかと思います。

こんなに卑劣な行為を繰り返す人間を許してはいけない。また、私を精神異常者であると、被害妄想でこんなことをでっち上げたのだと言い、あまりにも人を馬鹿にするような態度は到底許せるものではありませんでした」

藤里は裁判で数回にわたって、判決の賠償額よりも高い慰謝料を支払う内容の和解案を提示した。しかし、その案の中でも性加害行為を認める姿勢は見られなかったため、Bさんは、たとえ賠償額が低いものになったとしても、最後まで闘うことを決断していた。

「心はずっとギリギリの状態で、“藤里側の和解提案に応じて、この闘いを終わりにしてしまいたい”と思ったこともありましたが、やっぱり諦めたくなかった。PTSDの治療のため病院に通いながら、家族や友人に助けられながら、なんとかここまで耐えました」

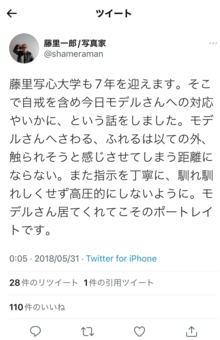

藤里は、自身が主催する写真スクールで「モデルさんにさわる、ふれるのはもってのほか。モデルさんに、触られそうと感じさせてしまう距離にならないように。丁寧に、馴れ馴れしくせず、高圧的にしないように。モデルさんいてくれてこそのポートレート」と指導していたと語っている。それが裁判で、自身の撮影手法との矛盾を指摘されると、「指導と手法は別」と説明していた。

『週刊女性PRIME』は、AさんとBさんの2人以外にも、藤里から同様の被害を受けたという複数名の話を確認している。

Bさんとの裁判中に藤里は、2022年4月の『週刊女性』の報道によって、撮影の仕事がほとんどなくなったことを明かし、「写真家・藤里一郎はすでに存在しない」と語っていた。

立場を利用した卑劣な行為の代償は、その身に重く降りかかる。