加害者家族を支援している私の下には、冤罪に関する相談が寄せられることもある。文子(仮名・50代)からの手紙も、夫が殺人犯の濡れ衣を着せられ服役しているという相談だった。

「犯行時刻とされた時間、間違いなく、主人と私、息子は三人一緒にいたんです。それを警察や検察にいくら話しても信じてもらうことができませんでした。どうかお力を貸していただけないでしょうか?」

冤罪については弁護士に相談してもらう他ない。返事を出せずにいたところ、再び手紙が届いた。

主人の無実を証明したい

「先日の手紙は読んでいただけたでしょうか? ウソ、いつわりなく、家族三人が一緒にいたこと、たったそれだけのことが証明できないことの悔しさで気が変になりそうな毎日です。今の生活では、なかなか面会に行くこともできずにおります。主人の無実を証明するためにはどうすればよいか、私に何かできることはあるでしょうか。正直、事件の内容まで、しっかり把握しておりません。主人にしかわからないことなので、主人と連絡を取っていただけると、とても助かります」

最後に、夫の名前と収監されている刑務所の住所が記されていた。文子の相談は加害者家族支援の趣旨とは異なるが、その後も手紙が送られてきた。当団体の相談受付は、基本、電話のみと明記してあるにもかかわらず、なぜ、手紙ばかりが届くのか……。

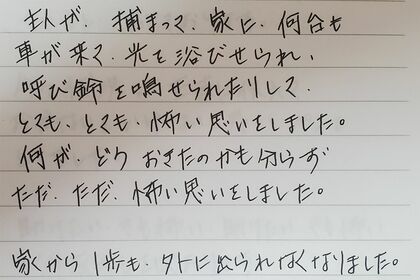

「電話をすればよいのかもしれませんが、事件が起きてから、電話の音が怖くなってしまいました……。一度も話をしたことのない方とお話ができるか自信がないので、こうして手紙を出させていただいています。事件を思い出しパニックになるのでニュースさえ見ることができなくなりました」

そこには、重大事件の加害者家族の過酷な心理状況が綴られていた。文子の夫の名前を検索すると、10年以上前に東北地方で起きた保険金殺人の主犯であることが判明した。文子の夫・正彦(仮名・60代)は捜査段階から一貫して容疑を否認していたが、最高裁で無期懲役の判決が確定していた。

逮捕当時のメディアスクラムは、家族に相当なダメージをもたらしたに違いない。その衝撃は今もなお、文子の心を蝕み続けていたのだ。封筒の裏には、○○荘という古びた木造のアパートを思わせる住所が記されている。文子は加害者家族として支援が必要な状況にあるのではないかと思い、私はまず刑務所にいる正彦と面会してみることにした。

時間が止まったままの親子

「犯行時刻とされた時間、いつものように家族三人で犬を散歩させていました。家族とは片時も離れていません」

刑務所の面会室に訪れた正彦は、文子の説明通り、事件への関与を否定した。しかし、冤罪の証明についてはすでに諦めている様子だった。

「これまでも何人か弁護士が来て、話だけは聞いてくれましたが……、もう無理ではないかと……」

文子は高校卒業後すぐに正彦と結婚し、外で働いた経験はない。事件当時、長男は中学生だった。正彦が逮捕されてから、正彦の母親が冤罪を証明するために各地の弁護士や活動家を訪ね歩いていたが、その資金も底をついていた。文子は事件のショックで外出ができなくなり、長男にも障がいがあることが判明。十年以上、誰ひとり友達もなく、親子ふたりだけで暮らしてきた。

かつては夫の収入で贅沢な暮らしをしていた文子だったが、事件後、転居を余儀なくされ、たちまち生活困窮者へと転落した。

文子は元々、人付き合いが得意ではなく、精神的にも夫に頼って生活してきた。事件後、文子を支えていたのは正彦の弟だったが、ある日、義理の弟は自ら命を絶ってしまう。

「とっくに籍は抜いてあります。いつ戻れるかわかりませんし、家族を待たせるつもりはないんです」

正彦によれば、文子とはすでに離婚が成立していた。それでも文子にとっては、たとえ受刑者であったとしても、頼ることができるのは夫しかいなかった。

待ち続ける人生

自分より、家族を支えてほしいという正彦の願いから、ようやく文子の支援に辿り着いた。

孤独な生活が苦しいという文子に、加害者家族が集まる会に参加してもらったこともあったが、あくまで「冤罪者の家族」という立場を貫く文子にとっては居場所にはならなかった。

「受刑者の家族であることに違いはありませんが、やはり、夫は無実ですので加害者家族とは立場が違います」

文子の願いは正彦が戻ってくることでだけであり、文子の孤独を埋められる存在は正彦以外にはいないのだ。

正彦は裁判で無罪を主張してきたが、冤罪の可能性を指摘する報道は一切なく、家族の証言も記録には残っていない。正彦は、犯行現場とされた場所を一度見てもらえば、捜査側の主張の矛盾にすぐ気が付くはずだと話していた。事件があったとされた日、前日の大雨の影響で犯行現場とされた場所の地面はぬかるんでおり、とても車が入れるような状態ではなかったというのだ。

私は文子に案内してもらい、ある新聞記者と一緒に事件現場まで足を運んだが、道路は完全に舗装され、もはや当時の様子がわかる状況ではなかった。

生活保護を受けて暮らす文子には、遠方に収監されている夫に会いに行く交通費の捻出は難しく、最後の面会からすでに8年が過ぎている。孤独になればなるほど、現実逃避として、1日でも早く事件以前の生活を取り戻したいという望みだけが彼女を支えている。

「あの日、主人がすき焼きにしようと言って、買い物に出かけようとしたところに警察が来たんです……」

文子の願いは、再び家族三人で食卓を囲むことだけである。

「これまで十年以上、夫を待ち続けてきましたし、これからも待ち続けます」

文子の願いが叶えられる日が訪れるのか……。現在は全く見えないが、家族を支えていきたいと思う。

阿部恭子(あべ・きょうこ)

NPO法人World Open Heart理事長。日本で初めて、犯罪加害者家族を対象とした支援組織を設立。全国の加害者家族からの相談に対応しながら講演や執筆活動を展開。著書『家族が誰かを殺しても』(イーストプレス社、2022)『家族という呪い―加害者と暮らし続けるということ』(幻冬舎新書、2019)、『息子が人を殺しました―加害者家族の真実』(幻冬舎新書、2017)、『家族間殺人』(幻冬舎新書、2021)など。