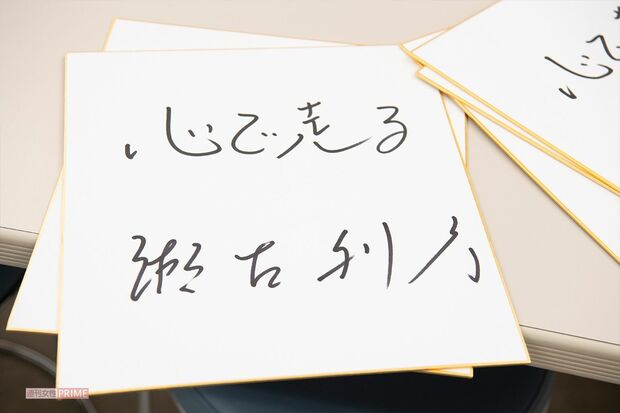

1957年3月に創刊され、'22年3月に65周年を迎えた『週刊女性』。メモリアルイヤーを記念した“同級生”への特別インタビューの最終回は、マラソンランナーの瀬古利彦さんが登場。数々の国際大会で優勝し、現在は箱根駅伝の解説でもおなじみの彼に、人生のターニングポイントと理想の生き方について聞いた。

「人生ね、うまくいかなかったよ」

朗らかな声でそう語ったのは、マラソンランナーの瀬古利彦。'80年代に日本を代表する陸上選手として、世界を相手に名勝負を演じてきた彼だが、その舞台裏では知られざる苦悩と葛藤があった─。

全国で敵なしも大学進学で初めての挫折

1956年に三重県に生まれた瀬古は、小学生のころから足には自信があった。

「運動会では負けたことがない。とにかく足が速くて、リレーでビリでバトンをもらっても全員ごぼう抜きするくらい。でも、全校生徒合わせて30人くらいの小さな学校だったので、自分がどれほど速いのかはわからなかったんです」

中学に入学し、野球部員として練習に励んでいた1年生のころに、全校マラソン大会に出場。ここで、自らの足の速さを実感するようになる。

「2年生も3年生も一斉にスタートしたんですが、私がぶっちぎりで優勝しちゃって。それが陸上部の先生の目に留まり、市内の大会に出ることになりました。腕試しの感覚で出てみたら、市大会、県大会でも優勝しちゃって。ピッチャーとして体力をつけるために走り込みしていたら、それが自然と長距離の練習になっていたんだよね」

陸上での高校進学を選び、本格的に練習に取り組んだ瀬古は、インターハイで2年連続2冠を達成。すでに全国でも敵なしだったという。複数の大学から陸上での誘いがあったなか、早稲田大学への進学を決意したが……。

「大学進学で初めての挫折を経験しましたね。だいたい受かると聞いていたのに、いざ受験したら受からなくて(笑)。1年浪人して再挑戦しようと考えていました」

浪人生活中にはアメリカ留学を決行したが、慣れない土地でのストレスで体重が10キロ増えてしまったという。それでも猛勉強の末、1年後、早稲田への入学を果たした。

「当時の早稲田は駅伝の強豪校とはいえず、グラウンドには雑草が生い茂り、部室もぐちゃぐちゃで、ひどい練習環境でした。こんなところでやるんだと思いながら最初の合宿に行き、中村監督に出会ったんです」

瀬古が“恩師”と仰ぐ中村清さんは、同じく早稲田大学出身で在学中に1500mで当時の日本記録を樹立したことも。瀬古の入学とほぼ同時期に早稲田競走部の監督へと就任していた。

「おじいちゃんが来るらしいと聞いて楽しみにしていたら、来るなり自分の頬を叩き出したんです。“早稲田がこんなに弱いのはおまえたちのせいじゃない、謝りたい”って。強烈な初対面でした」

傍からみれば変わった人だが、中村さんの強烈な魅力に惹かれていく。

「海岸に呼び出されて、“この海岸の砂を食べたら世界一になれるなら食べられるか、俺なら簡単だ”と言ってむしゃむしゃ食べ始めたこともありました。当時、指針を失っていた私は、この監督についていこうと覚悟を決められました。本当に世界一になれるかもしれないから、絶対ノーは言わずに従ってみようと」

二人三脚でやってきた恩師が急逝

中村さんの指導のもと、ブランクを取り戻した瀬古は、在学中の'78年に福岡国際マラソンで優勝。箱根駅伝でも“花の2区”を走り、3、4年次には区間新記録を叩き出すなど、快進撃を続けた。大学を卒業した'80年にはモスクワ五輪の代表選手に選ばれていたものの、ボイコットのため初出場は果たせず。しかし、めげることなくその後も数々の国際大会で優勝を飾り、世界に名を轟かせた。

そして、'84年には満を持してロサンゼルス五輪へと臨むこととなる。

「8年ぶりの五輪でしたから、周りからの期待はすごく感じました。“瀬古さんなら絶対勝つ”“金メダル1個は固い”なんて言われてね、プレッシャーは大きかったです」

それまで以上に練習に励んだが、本番直前には心身共にボロボロになっていたという。その結果、ロス五輪では14位という成績に終わった。

「当時はもう、身体的にもピークを越えていて、気づいたら無理が利かなくなっていました。マラソンが楽しくなくなってきて、何のために走っているのかわからなかったですね」

環境を変えようと、帰国後にはお見合いをして今の妻に出会った。しかし、ロス五輪翌年の'85年に中村さんが趣味の川釣り中に急逝してしまう。

「文字どおり、二人三脚でやってきたので喪失感はそうとうに大きかった。ただ、結婚したことで、今度は家族のために走るというモチベーションが生まれました。振り返ると、中村監督は私がもうひと踏ん張りできるように、背中を押してくれたんだと思います」

恩師からの“襷”を受け継ぎ、再び走り出した瀬古は'88年のソウル五輪に挑むことになるのだが……。

「代表選考会となっていたレースを欠場したのに選ばれたことで、“瀬古選手に甘いんじゃないか”って、世間からはかなり厳しい目を向けられました。練習していても、“おまえは断るべきだ”というヤジが飛んできて、カミソリの入った脅迫状が届いたこともありましたね」

長男との別れを経験

結果的にソウル五輪では9位に終わり、現役を退く決意を固めたのだった。私生活では4人の子どもに恵まれたが、'21年には長男の昴さんが、血液がんのため34歳の若さでこの世を去った。

「闘病中の9年間は本人にとっても、家族にとっても長かったですが、その中でも暗くならないように、努めて家族全員が明るくしていましたね。息子の入院中にお見舞いに行ったらギャグを言ったり、コロナ禍になってからは家で一緒に過ごす時間が増えて、毎日マッサージをしていました。やれることは全部やり尽くした感があります」

“3度”の五輪で挫折を味わい、長男との別れを経験した自らの人生について、瀬古は、

「振り返ってみると、うまくいかなかったことのほうが多いかな。いいことがあると絶対に反対のこともあって、そこを乗り越えていけるかどうか。ロス五輪で負けて、そこでやめていたら普通のマラソン選手だったけど、もうひとつ頑張ろうって思う気持ちが私にはあったから、今の自分があるとつくづく感じます」

現在は正月の箱根駅伝の解説者を務め、日本陸上競技連盟の副会長として選手をサポートする瀬古。次の目標としているのはやはりオリンピックで、44年越しの雪辱を果たすべく情熱を燃やしている。

「来年にはパリ、その次はロサンゼルスで開催されます。選手として悔しい思いをしたロスで、今度はサポート側として日本の選手が結果を残す姿を見たいなと。私は、“ロスの敵はロスで討つ”と決めています。リベンジを目標にして、日本のマラソン界の発展に貢献したいですね」