何の予兆もなく病は襲ってきた。「それまで病気知らず」だった、あべ静江(71歳)が、脳梗塞で救急搬送されたのは昨年3月のこと。本人は「その前後の記憶がない」と言う。

あべ静江のマネージャーが振り返る

初めに異変に気づいたのは、テレビの収録のために早朝にあべの自宅を訪れたマネージャーの伊藤裕之さん。伊藤さんから連絡を受けたチーフマネージャーの古家千春さんはこう振り返る。

「いつも“おはよう!”って笑顔で挨拶するのに、何しに来たの? みたいなムッとした顔で、やけに無愛想。そのうえ、自分でメイクを始めたら、シェーディング用の焦げ茶色のファンデーションを顔全体に塗って。明らかに様子が変でした」

収録スタジオに入ってから古家さんは、あべのかかりつけ医に電話をして異変を伝え、判断を仰ぐと─。

「脳梗塞の疑いがあるから救急搬送したほうがいい」

医師の言葉に驚きつつ、救急車を呼んだ。だが、コロナ禍で病院は混乱のさなか。搬送先はすぐには決まらない。

「病院に運ばれたのは救急車を呼んだ1時間後。検査の結果、『両側視床の脳梗塞』と診断されました。記憶や情報処理をするところの一部に詰まりがあって、そこの神経細胞は戻りません、と医師に言われて。記憶がちょっとなくなるかもしれないけれど仕方ない、と覚悟しました」

と古家さん。あべ自身は、当時を振り返ろうにも、入院中の記憶が断片的だと話す。

「個室が空いてなかったみたいで、目が覚めたら4人部屋で寝ていて。“何なの、ここは?”って思ったのが最初の記憶かな。隣のベッドから話し声が聞こえたり、テレビでニュースを見たせいか、自分はコロナで入院していると思ったり。そういう記憶が写真のように1枚1枚頭に浮かぶけれど、動画のようにはつながっていないんです。断片的にしか覚えてないの」

血液をサラサラにする薬の点滴と検査を何度も行い、1か月後に退院。その後は機能回復を行うリハビリ専門の病院へ移った。

「看護師さんと外を散歩したりするのですが、幸い身体の麻痺などの後遺症がなかったから、つらいことはなく、普通に歩いていましたね。記憶が曖昧なこともあって、私自身は病気に対してあまり深刻にならずにすみました」

退院翌日からラジオに続いて歌のステージに

合わせて2か月ほどの入院生活を終え、5月に退院。驚くことに、退院翌日にラジオのレギュラー番組を収録。1週間後には、歌手としてコンサートのステージに立った。

「ラジオのトークは、心配なかったの。病院でも話すことはスムーズにできていましたから。あまり覚えてないんですけど(笑)。

ただ、歌うことは不安でした。2か月間も歌っていなかったでしょ。ちゃんとマイクに拾われる声が出せるだろうか、と。それでコンサートの前にマネージャーとカラオケに行って予行練習したの。しっかり声は出たけれど、やはり不安はありましたね」

復帰後初のステージは、あべが理事を務める日本歌手協会の『歌の祭典』だった。

「同じ理事の合田道人さんが朝の体調で出演するかどうか決めれば大丈夫、と言ってくれて。気がラクになりました」

ステージでは、途中、感極まって涙で声を詰まらせたが、変わらぬ美声で『みずいろの手紙』を歌い上げた。

「司会を務めたうつみ宮土理さんや、共演の歌手のみなさんも昔なじみの人たちばかりで、私の状況を理解してくれている。だから、安心して歌うことができたのです。感謝の気持ちでいっぱいになりました。これも長く仕事を続けてきたおかげかなと思います」

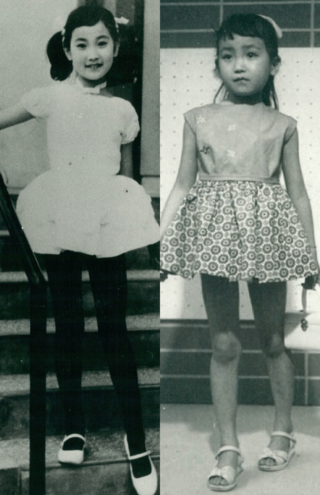

1973年に歌手デビューし、今年で50年。実は芸歴はさらに古く、少女歌手や子役としても活動していた。

校内一の美少女。男子に恐れられ

父は東海ラジオ(旧・ラジオ三重)専属のバンドマン。その父と駆け落ちした母は、『NHKのど自慢』で日本一になったほどの歌唱力の持ち主で、同じく東海ラジオの専属歌手だった。そんな音楽一家の長女として三重県松阪市で生まれたあべ。自宅は父のバンド仲間のたまり場で、音楽談議に花を咲かせる。そんな環境の中、ごく自然に音楽の素養が育まれたのだろう。

「母は歌手としていろんなところに慰問に行っていたのですが、幼い私は母にくっついて行くうち、いつのまにか自分もステージに上がって、人さまの前で童謡やポップスを歌っていました」

さらに1958年に東海テレビが開局し、父の仲間がドラマを作ることになると、あべは子役として駆り出される。

「テレビの黎明期で、子役があまりいなかったんでしょうね。最初に出演したのは幼稚園児のときでした。子どもだったから内容はあまり覚えていません(笑)」

その後も数々のドラマに出て、乙羽信子さん、三ツ矢歌子さん、佐分利信さんといった名優とも共演。次第に演じることの面白さに目覚めつつあったが、中学1年生で芸能活動をスパッと休止する。理由は学業だった。

「小学生のころはドラマの撮影で1週間学校を休んでも、授業についていけたのですが、中学生になると勉強も難しくなってくる。勉強はね、まぁまぁできたほうで、できないことがイヤだったんです」

芸能の世界から離れることに、迷いはなかったという。

「芸能界では、子どもだからという言い訳は一切通用しません。だって仕事ですから。そういう厳しい大人の社会にずっといたから、同世代の子どもの世界に身を置きたかったのかも。自分の意思で決めました。両親も反対せず、私の意思を尊重してくれました」

“普通の女の子”になったあべは、持ち前の行動力を発揮する。お人形のような可愛らしい容姿とは裏腹に、こんな武勇伝も残す。

正義感に燃えていた学生時代

「私、正義感に燃えていたんです(笑)。中学時代、暴れん坊のクラスメートがいてね。彼がほかの男子に暴行するのを止めるため、私が彼を平手打ちしたんです。でも、手をあげたことはいけないことなので、翌朝謝りに行ったの。そしたら“誰も僕には注意せえへん……ありがとう”と逆に感謝されました」

高校時代は弁論部に所属し、熱弁をふるった。

「東海地区の弁論大会に出たときのこと。当時は学生運動が盛んで、若者が意見を主張し合う空気がありました。私が壇上で話し始めると、他校の生徒からガンガンやじを飛ばされて。私はそれにいちいち反論していたら、時間オーバーに。まだ原稿を話し終えていなかったので、しゃべり続けていると、係の人に両腕を抱えられて強制退場(笑)。悔しくて、退場しながらもしゃべっていました」

当時のあべをよく知るのが高校の後輩、坂忠文さん。

「あべさんが高田高校に入学したときは、“すごい可愛い子が入ってきたよ”と高田中学3年生の私の耳にも伝わってきました。中学校と高校が同じ敷地内にあったので、毎朝あべさんの登校の様子をチェックして報告してくれる友人がいて、私も一緒に見に行ったものです。光り輝くマドンナのような存在でした」

坂さんは高校に進学すると弁論部に入る。憧れのマドンナは、厳しい先輩になった。

「あべさんは部長で、弁論も上手でした。歯切れよく、滑舌もいい。三重県は関西なまりがあるので、アクセントをチェックされたり、後輩の僕らは指導を受けました。

あべさんは誰に対してもハッキリものを言う人。叱るときは“坂君、これはダメでしょ。ちゃんとこうしなさい”みたいな言い方で、決して乱暴な言葉は使わなかった。怖い先生に対しても、校則について堂々と意見していましたね。でも、その先生とも仲良しになっちゃう。リーダーシップがあって目立つけれど、敵がいないタイプでした」

人気DJから歌手へ、人生の扉が開く

高校卒業後は名古屋の短大に入学。同時に夜はタレント養成所『TTC』に通う。

「お芝居の勉強をしないまま子役をしていたから、きちんと習いたいと思ったのです。でも、TTCはどちらかというとプロのしゃべり手を育てる学校だったの。よく調べないで受験した私のミスですが、授業内容が多彩で面白かった。

日本語の基本、パントマイム、日舞、洋舞……。それに狂言の授業は和泉元彌さんのお父さま、和泉元秀さんが講師で、着物が着崩れしない所作や舞台の八方向に届く発声などを教わりました。TTCで学んだことは、後の私の芸能活動の礎になっている気がします」

TTCの1年間の授業を終え、名古屋タレントビューローに所属。ここからあべの人生は大きく開けていく。ラジオのDJの仕事が舞い込んだのだ。

東海ラジオの『ヤングランド』、FM愛知の『You & Me東芝』がスタート。多くの若者の注目を集め、あべは人気を博す。美貌と美声を併せ持つDJに、やがて音楽業界が目をつける。

「ラジオ番組の中で私が歌ったテープが出回り、いろんな芸能プロダクションから声をかけていただいて。フォークのチューリップ、長谷川きよしさんなどが所属していたシンコーミュージックを選びました」

こうして歌手、あべ静江が誕生。21歳。10代のアイドルがひしめく当時の歌謡界では遅いデビューだった。清楚で知的な容姿、しっとりと落ち着いた歌声、アイドルとは一線を画する魅力で、デビュー曲『コーヒーショップで』は大ヒット。年末の日本レコード大賞新人賞5人の中に選ばれた。ちなみに、山口百恵さんさえ新人賞に漏れるという大激戦の年だった。

お茶の間で家族そろって歌番組を見ていた歌謡曲の全盛期でもある。歌番組の数も多く、売れっ子歌手はみな、寝る間もないほど忙しかった。

「デビューして2、3年は、すさまじいハードスケジュールでしたね。睡眠は3時間とれればいいほう。だから移動中や隙間時間に寝ていました。エレベーターに乗ったら、1階から11階に着くほんの少しの間に立ったまま寝て、夢まで見ました(笑)」

当時の話をしながら、「あのころって21歳……いやだ、今の三分の一以下の年齢よね」と笑いながら、こう続けた。

「経験はまだ浅いのに、学校を出たてで頭でっかち。一番“我”が出る年頃でしたね」

葛藤しながら歌った『みずいろの手紙』

「お元気ですか?」と切なく優しい語りから始まる、『みずいろの手紙』。清楚なあべ静江のイメージと歌の世界が合致した代表曲だ。が、前述のとおり、実際のあべは、自分の意見をしっかり持つ強い女性。セカンドシングルとして渡された、この曲に抵抗感を覚えたという。

「遠くに行った恋人に、もう一度会いたいという切ない恋心を綴った歌。なんか、うじうじした女性だなと思って、歌の主人公を好きになれなかったの(笑)。'70年代は女性が社会進出して強くなり始めた時期なのに、時代に逆行しているようでイヤだった。

歌いたくないと自宅に籠城した末のレコーディング。悔しくて半分泣きながら歌ったのが、かえってよかったんでしょうね(笑)」

哀愁を帯びた歌声の裏には、本人の心の葛藤が隠されていたのだ。

「でも、先輩歌手の方々に伺うと、実は自分の代表曲が嫌いだったという人は多いんです。不思議ね。ヒット曲って、人間が計算して作れるものじゃないんでしょうね。なにか神がかり的なものが作用して生まれる気がします」

年を重ねて、歌への思いも変わっていった。

「あるとき、久しぶりに『みずいろの手紙』を歌ったの。すると最前列の女性のお客さんが、私を見つめたままボロボロ涙をこぼしていたんです。それでハッと気づきました。私の歌が、みなさんの思い出に深くつながっているんだと。

歌っているのは私でも、世の中に発表した瞬間に、歌は私のものではなく、みなさんのものなんですよね。これまで、なんて驕った考え方をしていたのかと心から反省しました。それからは、気持ちよく歌えるようになって、この歌が大好きになりました」

20代のあべは、歌手のみならず、女優としても映画やドラマに引っ張りだこ。舞台でも主演を張るなど八面六臂の活躍。そんな人気絶頂の中、29歳でシンコーミュージックから独立し、個人事務所を立ち上げる。しかし、その船出の先は穏やかな海ではなかった。

交際会見から一転、突然のスキャンダル

'82年、あべはスキャンダルの渦に巻き込まれる。ギタリストとの交際会見をした数日後に、彼の婚約者と名乗る女性が3人も現れ、大騒動に。あべは連日マスコミに追われた。さらに、その2年後には「歯科医と婚約」とマスコミの先走りで報道されてしまう。相手はまだ付き合ってもいない、男友達だった。

事実は異なるのだが、2つの婚約騒動により、世の男性の憧れの的だった清らかなあべ静江のイメージは崩れた。騒動が原因で降りた仕事もあった。失ったものは少なくなかっただろうが、あべは、冷静にこう振り返る。

「騒動の渦中はそりゃイヤでしたよ。私が自分の言葉で説明して、それを報道してほしかった。ただ、自分のイメージを傷つけられたとは思わなかったですね。例えば私が人形なら、姿形が変わらず、清らかなままいられるけれど、私は生き物だから。外見も変わっていくし、いろんなことが起こって当然だと思うんです」

そもそも男性に依存するタイプではない。結婚願望もあまりなかったという。

「私自身は、どの恋愛も未来を保証されたものとは思っていませんでした。恋愛は揺れるものだし、壊れることもある。ギタリストの彼とも、交際が発覚したから交際会見をしただけ。なのに“婚約会見”と報道されて。私の中では彼と結婚するという意識は、まったくありませんでした」

そして、こうつぶやいた。

「結局、結婚しなかったのは、結婚したいと思える人と会えなかったからですね」

これから出会うかも、と水を向けると─「そうね」とおちゃめに笑い、話を続ける。

「でも、これからの結婚は、お互いに介護したり、看取ったりする“看取り婚”になっちゃう。いろいろ考えると大変そう。若いとき以上に恋愛も結婚も難しそうね(笑)」

同時代を生きた仲間は、私の宝物

歌番組が激減したこともあり、テレビであべを見る機会は少なくなったが、地道に歌手活動を続けていた。そのひとつが、日本歌手協会の公演などだ。協会の初代会長は東海林太郎さん。往年の歌手が名を連ねる由緒ある団体に、1994年から参加し、大先輩たちとステージで共演してきた。'05年からは理事を務め、新人歌手にステージでのマナー指導なども行っている。

あべにとって歌は「いつもそばにあるもの」と言う。

「生まれたときから母の歌を聴いて、身近に歌があった。

私自身は歌手になるつもりはなく、2年間の約束でデビューしたのに(笑)、50年歌い続けて。もう私から切り離せないものなの」

50年を振り返って、ポンと頭に浮かぶのは、どんな場面なのかと問うと、「やっぱり『夢コンサート』ですね」

意外な答えだった。『NHK紅白歌合戦』、リサイタル……全盛期の華やかな光景が浮かぶのかと思ったら、現在も出演継続中の公演の名が挙がった。『夢コンサート』は、'70~'80年代に一世を風靡したスターが集結し、当時のヒット曲を披露するショーで、毎年全国各地の会場で行われ、あべは司会も務めている。

2月、都内で『夢コンサート』が開催された。オープニング、あべは膝丈の赤いドレスで登場。司会のパートナー江木俊夫と軽妙なトークを展開する。

「しーちゃん、脳梗塞と聞いて、心配したよ、やせちゃったかと思ったら……体形が変わってなくてよかった……ますます太って……違う違う、ますますきれいになって」

と、あべをイジる江木。会場は温かい笑いに包まれる。三善英史、伊藤咲子、晃(フィンガー5)など昭和を彩ったスターが続々と登場し、自身のヒット曲と昭和の名曲を披露。あべは山口百恵さんの『秋桜』をカバー、そしてブルーの衣装に着替えて『みずいろの手紙』を語りかけるように歌い、時折客席に手を振って応える。透き通るような高音が耳に心地よく響く。

観客はリアルタイムで昭和歌謡を聴いていた中高年世代が多いが、親と一緒に楽しむ若い人の姿も見える。コンサートが終わると、あべはロビーに出て、気さくにお客さんと話し、記念撮影に応じる。和気あいあいとした雰囲気が伝わってくる。

「'70年代って長く歌い継がれる名曲が多いなと、改めて思います。お客さんに喜んでいただき、ステージに立つ私たちも楽しんでいるんです。『夢コンサート』の仲間は本当にチームワークがいいの。

'70年代当時はみんな忙しくて、テレビ局などで顔を合わせても、挨拶を交わすのがせいぜい。時を経て、ようやくゆっくり話ができるようになって。同じ時代を駆け抜けた仲間だから、思い出も共有できるし、まさに同窓会のよう。今度は、こういうことをしようと、みんなで作り上げていく喜びもあるんです」

とあべ。年を重ねてくれば病気をしたり、身体に不具合が起きたりすることもある。お互いに労り、フォローし合うのも、同年代のいいところだという。

「脳梗塞のあと、つくづく思ったの。顔を見てホッとできる人たちと仕事ができるって幸せだな、と」

それは自身がコツコツ積み上げてきた歌手活動と人間関係の結果だろう。

50周年コンサートは故郷の地で

「病気をしたことによって、身近な仲間をより大事にしたいと思いましたね」

とあべは言う。プライベートの大切な仲間が集まり、できたのが『ミニミニ三重県人会』だ。東京在住の同郷の友人たちと飲んでいるうちに、輪が広がっていった。

レーシングドライバーの草分けで現在トムス会長の舘信秀さん(75)もメンバーのひとり。

「あべさんとは共通の友人を通して知り合って、もう30年くらいになるかな。デビューのころは、僕も憧れの目でテレビを見ていたけれど、実際会ったら、まったく芸能人っぽくない、庶民的でフランク。彼女は頭がいいと思うな。周りの状況をパッと判断して対応できる。思いやりがあり、面倒見もいい。僕が仕事で芸能人の方とコンタクトを取りたいときなど、お願いすると快く引き受けてくれます」

仲間内でも「サービス精神旺盛」だと舘さんは証言。

「2次会でカラオケに行くと、リクエストに応えて歌ってくれるんです、『みずいろの手紙』を。歌手の方って自分の歌を歌うのをイヤがる人が多いんだけどね。僕らにしたら、ただでライブを見ているようなもの(笑)。感動しますよ。

県人会は20人ぐらいいるのかな。コロナ禍前までは年に4、5回会っていました。みなさん忙しいのに集まるのは、やはり楽しいからですよ。その中心にいるのが、あべさん」

前出の坂さんも県人会のメンバーであり、あべと交流を続けている。

「知り合って50年以上になるけれど、あべさんからグチや弱音を聞いたことがない。いつもアグレッシブで、何か目標を持っている。“今度こういう活動をするの”“今度◯◯さんを紹介するよ”とか、前向きな話ばかり。そこは本当に尊敬しますね」

故郷のつながりを大切にするあべ。デビュー50周年の記念コンサートの地に、真っ先に選んだのも出身地、松阪だ。

「もともと40周年のときに、故郷への恩返しの思いを込めてワンコイン(500円)コンサートを開き、45周年まで続けていました。それを今年、デビュー月の5月に開催します。松阪市や協賛してくださる企業、地元のボランティアの方など多くの力を借りて、準備を進めているところです」

あべは現在『松阪市ブランド大使』を務めている。

「松阪っていっても松阪牛しか思い浮かばない人もいるでしょ? 松阪木綿、お茶、お米、みかん、魚……自慢できるものがいっぱいあるの。それをイベントやブログ、SNSなどでアピールして、みなさんに親しみを持ってもらうのが私の役目です」

故郷への愛は、両親への思いとリンクする。

「デビューして上京したころ、父が“故郷を忘れるなよ”“三重や松阪から目を離すなよ”と耳にタコができるくらい言っていたの。当時はうんざりしていたけど、いつからか、その言葉が心に響くようになったんです。

松阪のイベントに呼ばれると喜んでお仕事をお引き受けしていました。'12年に『松阪市ブランド大使』に選ばれたときは飛び上がるくらいうれしかった。でも、父は前年に亡くなり“遅い! もう1年早かったら……”という思いも。生きていたらどんなに喜んでくれたことでしょう」

母は2013年に亡くなり、その年に『みえの国観光大使』にも任命された。

「両親に引っ張ってもらっている感じがしますね。松阪で50周年コンサートをする私の姿も、きっと見守ってくれると思います」

<取材・文/村瀬素子>

むらせ・もとこ 映画会社、編集プロダクションを経て'95年よりフリーランスライターとして活動。女性誌を中心に、芸能人、アスリート、文化人などのインタビューのほか、映画、経済、健康などの分野で取材・執筆。