路地から路地へ─。目の前を行くピンク色のコートを私は追いかける。慣れ親しんだ家の近所を散歩でもするかのように、彼女は飄々と夜の街を進む。

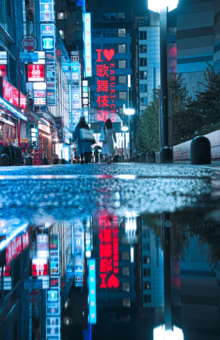

欲望の臭気に満ちた新宿・歌舞伎町の中で

2023年が始まったばかりのある日。時計の針は日付をまたごうとしていた。歌舞伎町(東京・新宿区)がもっとも歌舞伎町らしい表情を見せる時間。仁藤夢乃さんは欲望の臭気に満ちた街路の中にいた。

おぼつかない足取りの酔客をするりとかわし、近寄る客引きを無言ではねつける。

突然、仁藤さんが足を止めた。彼女の視線のその先に、キャリーバッグを手にした少女が立っていた。不安げな表情と、夜の冷気を避けるようにすぼめた肩が、“場慣れ”していない空気を全身から発散していた。

仁藤さんは、すっと少女に近づく。

「ごはん、食べてる?」

唐突な問いかけに、少女は戸惑いの表情を見せる。

「女性だけでやってる無料のカフェがあるんだけど、よかったら来てみる?」

えっ、えっ、何なの? 少女の胸の中に渦巻いているであろう疑念と興味が、少し離れた場所で見ているだけの私にも伝わってくる。

数分後、少女はキャリーバッグを転がしながら、仁藤さんの後をついていった。

どうやら「推し」のホストと待ち合わせの約束をしたものの、すっぽかされたらしい。この街ではけっして珍しくはない小さな悲劇から、時に大きな悲劇に巻き込まれることもある。“事件”の手前で、若い女性の手を握る。それが仁藤さんの役割だ。

新宿区役所の前に辿り着くと、ピンク色のバスと同系色のテントが目に飛び込んでくる。そこが仁藤さんの夜の活動拠点である「バスカフェ」だ。

ここでは食事や飲み物などが少女たちに提供される。Wi-Fiも完備。コスメ、生理用品、下着や避妊具に至るまで、少女たちが夜を生き抜くために必要なものもそろっている。歌舞伎町で定期的に開催される「バスカフェ」は、行くあてのない少女たちの居場所であり、あるいは性暴力や性搾取の被害女性にとっては逃げ場所として機能する。

要望があれば、公的機関にもつなげるし、泊まる場所がないと訴える少女がいれば、宿泊施設やシェルターにも案内する。

運営しているのは仁藤さんが代表を務める一般社団法人『Colabo』(コラボ)。メンバーのほとんどは女性だ。開催中はメンバーによる「声かけチーム」が夜の雑踏を歩き回り、困っている少女に「バスカフェ」の存在を知らせる。

私も何度か、この活動に同行した。見慣れた歌舞伎町の風景の中に、これまで私が意識することのなかった人たちの姿があった。

疲れ果てた10代少女たちである。

『Colabo』は少女の孤独と絶望を見つけ出す

背中を丸めて泣いている少女がいた。市販の風邪薬を大量に飲み込み、嘔吐している少女がいた。身を売ること以外の選択肢を知らない少女がいた。強い者だけが生き残る街にあって、弱い者たちの姿は風景の隅に追いやられる。苦痛にうめく声は、繁華街に飛び交う嬌声にかき消される。そうした場所で、コラボは少女の孤独と絶望を見つけ出す。

「声かけチーム」のひとりは、自身もかつては歌舞伎町をさまよい、コラボに行き着いた経験を持っていた。

「以前の自分と同じような女の子が、たくさんいる。そんな子たちとつながりたい」

彼女はそう話しながら、周囲に目をやる。

助けを求めたくても、どこに助けを求めていいのかわからない少女、自分が何に困っているのかすらわからない少女もいるのだ。そうした少女たちを狙う悪質な風俗業者や、未成年と知りつつ、金の力だけで少女を快楽の道具にしようとする男たちの姿も目立つ。

「何が起きても自分が悪いのだとあきらめている。そんな女の子が多い」仁藤さんもそう話す。だからこそ当事者に近い立場にある女性たちが支援の手を差し伸べるのですよね─私がそう応じると、仁藤さんは「うーん」と首を傾げ、そして続けた。

「支援、って言い方、私たちはしていないんですよ。支援しているつもりもないし」

そ、そうなんだ。少しばかりあわてる私の反応を特に気にするふうでもなく、仁藤さんは丁寧に、静かに、訴えた。

「一緒にやっていく。一緒に解決の道を探す。そんな感じかな。支援っていうと、困っている女の子たちの側に問題があるのではと思わせてしまう」

確かに。「支援」はどこか上から目線の物言いだ。「してあげる感」が強い。

「バスカフェも施しの場じゃない。女の子が自由に過ごすための居場所。そう位置づけているんです」

そう、「バスカフェ」は自由な空間だ。窮状を訴える少女の姿もある一方で、無心に弁当を食べている少女の脇で、何時間もスマホをいじっているだけの少女がいる。紙袋いっぱいにコスメやスナック菓子を詰め込んで、何も話すことなく去ってしまう少女もいる。

「それでいいんです」

仁藤さんは笑顔で断言する。その代わり「助けてあげる」とは言わない。

「ごはん、食べてる?」

いつだって、その言葉が入り口だ。

腹を満たせば、また夜の雑踏に消えていく少女たちがほとんどだ。だが、安堵できる場所があることを記憶の片隅に刻印する。

そこが辺境のオアシスのようにも感じた。

ネット上のデマから激化した妨害

だが、そんな「バスカフェ」が今、存続の危機にある。

取材を始めて1か月が過ぎたころから、「バスカフェ」の周囲で物騒な光景が展開されるようになった。

「仁藤出てこい!」「税金を返せ!」

男たちの怒声が歌舞伎町の路上に響く。「ブス!」などと罵声を飛ばす者もいた。仁藤さんが声かけ活動に出かけると、スマホを構えた男たちにわっと取り囲まれることも珍しくなくなった。

「ほら、こっち向けよ」「警察呼べよ」男たちが仁藤さんの行く手を阻み、悪罵を繰り返す。ネット上でも仁藤さんに向けた誹謗中傷が書き込まれ、「炎上」状態が続いている。

一体、何が起きているのか。

発端は昨年11月。都内在住の男性がコラボの会計報告に「不正」があるとして、東京都に若年女性支援事業の委託費返還などを求める住民監査請求を行った。同事業では、家出少女などの自立支援を目的とし、夜間の見回りや声かけ活動など、行政ができない部分を'19年からコラボに委託している。「バスカフェ」の活動はその一環だ。

男性はネット上でも仁藤さんたちコラボの活動を「詐欺」「不正疑惑」などと表現。これに同調する者たちが続出した。ネット上を真偽不明の情報が飛び交う。

「女性たちに生活保護を不正受給させ、タコ部屋で生活させている」「女性たちの医療支援に際し、医療機関からキックバックを受けている」「都に不正請求している」

まるでコラボが公金を横領しているかのようなイメージが流布されたのだ。

結論から言えば、すべてデマである。仁藤さんは昨年11月、前出男性の主張が名誉毀損の不法行為に当たるとして、損害賠償と謝罪を求める民事訴訟を東京地裁に起こした。

ちなみに今年1月に発表された監査結果によると、請求人である男性が主張した「水増し請求」「不正請求」は、その多くが「妥当でない」と退けられた。コラボ側の「違法行為」は一切確認されなかったのである。

しかし監査委員は一部に「不当」なものがあるとし、都に「経費の再調査」を勧告した。

これを受けて再調査が実施される。3月3日、その結果が発表された。それによると、調査対象となった2021年の事業において、都が支払い済みの委託料2600万円に対し、コラボ側の支払い経費は2713万円であることが判明。つまり、コラボは「持ち出し」によって活動を続けてきたのだ。

「コラボが都の委託経費を不正に請求しているといった誹謗中傷に根拠がないことが、再調査で改めて明らかになった」(弁護団のひとり、神原元弁護士)

コラボ側が領収書を「提出拒否」した理由

一方で一部領収書をコラボ側が「提出拒否」したことから、都は「改善」を指示した。これについて弁護団は次のように反論する。

「相談に訪れるための交通費等を女性たちに渡した際に受け取った領収書には、当然ながらその女性の名前や住所などが記載されている。これは絶対に外に出すことはできない情報。“行政から求められたらあなたの情報を開示することになる”と女性たちに説明することになれば、支援活動は成り立ちません」(神原弁護士)

実は、コラボ側は再調査に当たり、領収書の原本を都に提示している。少女たちのプライバシーを守るため、具体的な氏名などを開示しなかったにすぎないのだ。

結論から言えば、神原弁護士が断じたように、「不法」「不正」は何ひとつ認められていない。委託費の返還も求められていない。それでも誹謗中傷は止まらないのだ。妨害行為もやむ気配がない。

そうしたことから弁護団は、妨害者の一部を特定、接近禁止を求める仮処分を申し立て、東京地裁は3月14日、妨害者がコラボの活動場所や事務所へ立ち入ることを禁じる決定をした。しかし─。

「本当に、次から次へと問題が持ち込まれる」と、仁藤さんも思わずため息を漏らすような事態が持ち上がった。コラボに事業を委託している都が、妨害が相次いでいることを踏まえ、安全性に問題があるとして「活動の再考」を求めてきたのだ。事実上の活動中止要請である。実際、3月22日の「バスカフェ」活動は中止に追い込まれた。つまり、都は妨害者に“成功体験”を与えたことになる。

なぜ被害を受けている側が「再考」しなければならないのか。そもそも、街頭での若年女性支援は行政ができないからこそ、コラボに委託したものだ。責任を果たすべきは委託元の都のほうではないか。

ねえ、仁藤さん。そう思いません? 私が同意を求めると、ため息を漏らしたばかりの仁藤さん、なぜかいつもの笑顔に戻っている。

「私たちは、女の子たちは支援の対象ではなく、共に声を上げていく仲間だと思っています。そうした関係を続けることができるのであれば、さまざまな可能性はあるはず」

たぶん、この人は一歩も二歩も先を見ている。これまでだって、直観と行動力で勝負してきたのだ。

あるとき、妨害行為が相次ぐ「バスカフェ」の前で仁藤さんに訊ねたことがある。

─めげてません?

「全然」

─本当に?

「そりゃあ、嫌なことありますよ。昨夜もネットの書き込み見て落ち込んだけど、音楽かけながら踊ったらすっきりした(笑)。だから大丈夫。簡単には屈しない」

─うん、そうですよね。

「そうだよ、私、悪くないもん」

それが自身を奮い立たせるためのファイティングポーズなのか、本当の強さなのか、私にはわからない。だが明確なのは、この人は「負けない」ということだ。転んでもただでは起きない。たぶん、そうやって生きてきた。

フィリピンで気づいた搾取の構造

1989年、仁藤さんは東京都内で生まれた。

「軽く荒れた家庭で育った」と仁藤さんは言う。家は必ずしも居心地のよい場所ではなかった。支配と暴力が常に視界に入っていた。

中学生になってからは、できるだけ家にいないことを自分に課した。親に怒鳴られるのも、自分の教育方針をめぐって両親が責任を押しつけ合い、罵り合い、不仲がさらに深まることにも耐えられなかった。

もちろん学校も安住の地ではなかった。大人が支配する空間がとにかく嫌だった。

だから街に出た。今世紀の初頭、居場所を求めて10代女性が集まったのは東京・渋谷の街である。そこには求めるものがなんでもあった。カラオケ店があり、ファストフードがあった。酒もたばこも。だが、あくまでも金があれば、という話だ。

コンビニの店員、ティッシュ配りなどのバイトをいくつもこなした。メイドカフェで働いたこともある。稼いで、遊ぶ。そんな生活にあっても、街で学んだことは少なくない。

「声をかけてくるのは、買春者と性搾取を目的とする業者ばかり。彼らが少女たちに何を求めているのかを知ることができました」

コラボでの活動は、そのときの自分とつながっている。街中で声をかけてくる男性が欲しがっているのは、金か身体だ。だが、それを理解できたとしても、時にすべてを預けてみたくなる。それほどまで愛情に飢えている少女は少なくない。だからこそ、仁藤さんはさまよう少女たちと同じ目線でいることを忘れない。街の魅力も魔力も知っているからこそ、一緒に歩こうと声をかけ続ける。

渋谷通いを続けていた仁藤さんは結局、高校を中退する。一般的な価値判断でいえば、それは人生の蹉跌として記録されるであろう。だが、仁藤さんは違った。

18歳のとき、フィリピンに旅行した。高卒認定試験を受けるために通った予備校でさまざまなボランティア活動をしている人々と知り合い、マニラの貧困地帯を回る機会に恵まれたのだ。

目にしたのは、自分と同世代の少女たちが日本に「売られていく」光景だった。同時に、マニラまで足を運んで、そうした少女を「買う」日本人男性の姿も視界に飛び込んできた。

「搾取の構造みたいなものを、初めて意識したんです」

「貧しいのだから仕方がない」のだと、ほかに選択肢を持たない女性の存在を思った。「買ってあげている」と抗弁する男性の意識を思った。不均衡で不平等な社会を思った。

初めて、社会を変えたいと願った。学びたいと思った。それが契機となり、2009年に仁藤さんは明治学院大学に入学する。

「ほかの学生とは少し雰囲気が違っていた」

そう述懐するのは同大教養教育センター教授の猪瀬浩平さんだ。仁藤さんが入学した当時は同センターの専任講師だった。

「新入生特有の浮ついた感がまるでなかった。落ち着いていたというか、堂々としていた。その場の雰囲気に流されない強さみたいなものを感じましたね」

あとで仁藤さんにその言葉を伝えると、こう返ってきた。

「浮かれてはしゃぐ理由なんてなかったから。だって、そのときはもう、たいがいのことを済ませてきたんで」

猪瀬さんは早くから仁藤さんに注目していた。例えば、貧困問題をテーマにした授業。必要な新聞記事を集めるよう学生たちに指示すると、多くの学生は「ロスジェネ」など世代の問題が論じられた記事を持ってきた。

「でも、仁藤さんは違った。彼女はただひとり、女性を主題とする記事を集めてきたのです。貧困問題と女性差別の問題が地続きであることを、彼女はそのころから理解していたのですね」(猪瀬さん)

この日本社会で「値踏み」されることの多い女性の存在こそが、貧困を招きやすいという現実に、仁藤さんは気がついていた。

東日本大地震・被災地の高校生と「コラボ」で支援

そして─大きな転機が訪れる。2011年3月11日。東日本一帯を大地震が襲った。仁藤さんはボランティアとして被災地に飛んだ。

そこでも仁藤さんは、ほかのボランティアとは趣の異なる手法で、地域に溶け込んでいく。

避難所以外で仁藤さんが「声かけ」したのは、各所に設けられた喫煙所だった。そこには、「助ける」ための対象としてはあまり見向きされることのない中高校生の姿があった。

「仁藤さんらしいところです。高齢者などには多くのボランティアが張り付くこともある。でも、高校生などの若者は、見落とされてしまいがちなんですよね。仁藤さんは、そうしたところに踏み込む。取りこぼされた人を“発見”するセンサーのようなものを持っているようにも感じるのです」(猪瀬さん)

喫煙所から高校生の世界に食い込んだ仁藤さんは、彼ら彼女らの要望を聞きながら人脈の輪を広げた。地元高校と製菓会社をつなげ、高校生たちと一緒に『たまげ大福だっちゃ』を商品開発。売り上げを支援金に回すなどして、地元では大きな注目を集めた。

この活動をきっかけに'11年5月、仲間と一緒にコラボを設立(その時点ではまだ任意団体)したのであった。

「本当に必要なのは困難な状況にある人とともに声を上げること。そこに軸足を置いたグループが必要だと思った」(仁藤さん)

それは、「支援してあげる」ことに自己満足を抱くことの多い大人たちへのアンチテーゼでもあった。

大学卒業後はコラボを法人化し、活動の舞台を繁華街に移していく。白い目で見られ、排除される盛り場の少女たちと「共に声を上げる」活動を続けるようになった。

「支援されてるって感覚を持たなくてすむ。それがすごく心地よかったんです」

そう話すのは時折、コラボでボランティアをしている、えまさん(25=仮名)だ。

8年前、コラボの存在をネットで知った。その日、えまさんは死のうと思っていた。家で虐待を受け、施設に入っていたが、そこも追い出されて行くあてがなかった。住む家もなく、先の見えない人生が苦しかった。

「誰かに頼られているわけでも、誰かを頼っているわけでもなかった。だから死のうと思ったんです。そんなときにコラボのことを知りました」《どうしてよいのかわかりません。首を吊って死のうと思っています》。そんな文面のメールを送った。

「何も期待していなかった。というか、一種の挑発、どうせあんたたちも私のことなんて救えないだろう、という感じでした」

自殺はそれまでにも何度か試みたことがあった。初めての経験は小学3年生のとき。母親が海外ルーツであることを理由にいじめを受け、学校の屋上から飛び降りようとしたところで先生に止められた。その年、将来の夢をテーマにした作文で、「いつか死にたい」と書いた。16歳のときには実際にマンションから飛び降りた。頭蓋骨骨折の大ケガを負ったが、奇跡的に命は助かった。

本当に死ぬことのできる日を、その覚悟の固まる日を、ひたすら待つだけの人生だった。

「生きていること自体が何かの罰なんだと、そう思っていたんです」死ぬ前の余興くらいの気持ちで、メールの返信に記されていたコラボの事務所を訪ねた。

そこで出会ったのが仁藤さんとコラボのスタッフたちだった。

気がつけば死ぬことを忘れていた

「説教くさい大人が対応するのかと思ったら、みんなコギャルっぽい人で。不思議と落ち着いた気持ちになったんです。諭す感じでもなければ、同情でもない。昔からの友人みたいに接してくれたんです。“私もそうだったんだよー”とか言いながら。なんかうれしかった」

気がつけば死ぬことを忘れていた。「もっと一緒にいたい」。仁藤さんたちが、そう思わせてくれたのだという。

その心地よさが忘れられなくて、いつしかコラボに通うようになった。

「そして福祉制度の存在などを知ることができたんです。私、行政とか福祉とか、そうした言葉が怖かったんです。人を苦しめるものだと思っていた。でも夢乃さんが教えてくれた。どんな人にも権利があるんだよ、生きていくために必要だと思えば、そのために権利を主張することができるんだよ、って」

仁藤さんやコラボと出会い、えまさんは変わった。福祉とつながり、生きるために利用できる制度を知り、そしてなによりも─。

「生きていてもいいんだと思えるようになった」

えまさんは「誕生日を祝ってくれた」ことが何よりうれしかったと振り返る。

「だって、誕生日がおめでたいだなんて思ったことがなかったから」

実はこの言葉、コラボを取材する過程で幾度も耳にした。街を徘徊し、絶望の底にいるときコラボと出会った少女たちは、一様に同じことを口にする。

「誕生日って、生まれてきたことを恥じる日だと思い込んできた。親に祝ってもらったことなど一度もなかったし、今年も生きてしまったなあと暗い気持ちになるだけでした」

仁藤さんは仲間や保護した少女たちの誕生日をすべて記録している。必ず祝う。そして「一緒に生きていこうね」と声をかける。

「だから生きていこうと思う。コラボはそんな気持ちにさせてくれた」

えまさんは「私にとってコラボは大切な居場所なんです」と何度も繰り返した。今は関西地方に住んでいるなおさん(22=仮名)は、少年院に入っているときに仁藤さんを知った。

「少年院で夢乃さんの講演があったんです。年齢も近いし親近感を持ちました。院を出てから、住む場所もないしツイッター経由で連絡したんです」

最初の印象は「とにかく食べろ、食べろとうるさい人」だったという。

「ファミレスで会ったんだけど、ダイエット中だからサラダしか頼まなかったら、怒ったようにもっと食べろと、やたらうるさい。何なん? この人って思った」

今にして思えばそれだけ親身になってくれたということだが、そのしつこさには「閉口することばかりだった」と、なおさんは話す。

「向こう(※仁藤さんのこと)は支援なんて気がないから、上からもの言うんじゃなくて、真横から突っ込んでくる。活動を手伝え、さぼるなと、ほんとうるさい。どこにも居場所なくて、援助交際したりして、おまけに少年院まで入ってるのに、たぶん、少しもかわいそうだとは思ってくれなかった(笑)」

その代わり、なおさんもまた、自分が持つべき権利と、必要な制度の存在を知った。

しつこさはヤミ金以上

「それまでは市役所までの道のりすら知らなかったのに、いまでは福祉制度の概要を人に伝えることくらいはできるようになりました。しつこさはヤミ金以上だけど、誰よりも心配してくれる。それが夢乃さんという人だと思うんです」

同じように「コラボに駆け込んだことで、人生が変わった」と訴えるのは関東に住むみわさん(18=仮名)。この春から福祉系の専門学校への進学が決まっている。そんな進路を促してくれたのがコラボだったという。

やはり家庭での虐待が嫌で、児童相談所や友人宅を渡り歩いていた彼女も、ネット経由で仁藤さんと出会った。17歳にして「人生なんて終わってる」と思い込んでいたみわさんは、仁藤さんから「生きていくための選択肢がある」ことを教えてもらう。

「私、何もできないと思っていたんです。進学なんて考えたことなかったし、学校の教師も児相の職員も最初から進学できなくても当たり前なんだという態度でした。

でも、夢乃さんは違ったんです。奨学金という制度のことなどを教えてくれました。権利と機会は誰にでも平等にあるのだと、熱く語ってくれたんです」

そんなみわさんも、今は社会の一部に存在するコラボバッシングに胸を痛めている。

今年3月の高校の卒業式。親との縁が切れているみわさんは、保護者代わりに仁藤さんを連れていきたいと考えていた。しかし、担任の教師からこう言われた。

「卒業式、誰か連れてくるの? まさか仁藤さんじゃないよね。ネットで炎上してる人だよね? 絶対、学校の敷地内に入れちゃだめだからね」

残念ながら、それが社会の温度というものだろう。すべてではないが、一部では確実に、何の根拠も理由もなく、仁藤さんを「叩く」べき存在に押しやっている。

背景にあるのは、女性に対する差別と偏見、そして「公金横領」という勝手な思い込み、さらには、「社会を変える」と主張している仁藤さんへの警戒心であろう。

公金の使い道など考えたこともなかったような人々が、まるで大疑獄事件でも起きたかのように騒ぐのも、その当事者が女性であることが大きな理由の一つとなっているはずだ。仮にコラボが男性による団体であったなら、ここまで騒ぎは大きくなっていない。

先頭に立って闘う人が、はっきりものを言う人が、そして男性中心の社会に異を唱える人が、バッシングされる。私がこれまでさまざまな取材現場で目にしてきた「日本の風景」でもある。

だいたい、中傷に血道をあげる者たちは、行き倒れた少女をひとりでも救ったことがあるのか。

ですよね、仁藤さん。私が持論を伝えても、仁藤さんは「どうなんですかねえ」と、やっぱり首を傾げて笑顔を見せるばかりだ。

「私はただ、つくりたいだけなんですよ」

何を? 私の問いに仁藤さんはこう続けた。

「痛いときに痛いと言える社会。暴力や支配も受けることなく自由に生きることのできる社会。これまではじかれてきた人たちと一緒に、そんな社会を目指していきたいんです」

筋違いの非難と憎悪を全身に浴びながら、それでも到達すべき地平をしっかり見据えている。そんな仁藤さんを、今日も誰かが必要としている。街の片隅で。ネオンの下で。泣きながら、苦痛にあえぎながら、その手に触れることを、じっと待っている無数の少女たちがいるはずだ。

<取材・文/安田浩一>

やすだ・こういち ジャーナリスト。1964年生まれ。週刊誌記者を経て2001年よりフリー。事件・社会問題を中心に執筆活動を続けている。講談社ノンフィクション賞を受賞した『ネットと愛国』(講談社)ほか、著書多数。