「認知症の予防は、何歳くらいからしたほうがいいと思いますか?」

そう人懐っこい笑顔で尋ねて、スタッフが「40歳くらいからですか」と答えると、

「そう思いますでしょう~! だいたいの方はそれくらいとおっしゃるんですけど、私たちの答えは、『生まれたときから』なんです。骨粗鬆症の予防も同様です」

と朗らかに話すのは、赤坂ファミリークリニック院長の小児科医で公衆衛生の専門医でもある伊藤明子さん(61)。当時の『林修のレッスン!今でしょ』(テレビ朝日系)や各局の情報番組などテレビ出演も多く、『医師が教える子どもの食事50の基本』(ダイヤモンド社)が6万部を超えるベストセラーとなっている注目の人だ。

異例のキャリアを持つ公衆衛生の専門医・伊藤明子さん

世の中には玉石混交の食情報があふれているが、本書は医学的データと臨床経験をもとに、子どもが脳と身体のために食べるべきものをわかりやすく紹介しており、大人も活用できる情報が詰まっていると話題だ。伊藤さんが滑舌よく続ける。

「私たちは両親からの遺伝情報に加えて、空気や水、環境、食べ物からつくられています。“食”は健康の土台ですから、何をどう食べるかで、身体と心、脳の状態、性格も変わってくるんですよ。ですから“食”ってとても大切なんです」

伊藤さんは天皇陛下(現・上皇さま)や歴代の総理大臣、各国の国賓の同時通訳者として活躍したのち、2人の子育てをしながら40歳で医学部を受験し、医師になったという異例のキャリアの持ち主。東大大学院で公衆衛生学を学んだ後は、子どもの食について研究を続け、赤坂で小児科・内科のクリニックを開業している。現在も医学系の会議を中心に通訳の仕事も継続中だ。

クリニックを訪ねるまでは、さぞかし近寄り難い雰囲気の人なのではと緊張したが、出迎えてくれたのは、拍子抜けするほど親しみやすい女性だった。「狭いですけど、どうぞ、どうぞ~」と面談室に通してくれた。

伊藤さんが東大大学院で院生として在籍していた、研究室の元教授秘書も、伊藤さんのことを才能にあふれているのに、決して偉ぶらない人と話す。

「バリバリでアグレッシブな人生を送られているはずなのに、なんとも大らかで、接する人を焦らせたり萎縮させたりすることがないんですよ。そして今からでは遅い、などという線引きを決してしない“限界知らず”の方です」

そう言わしめるゆえんは何か。伊藤さんの生い立ちからたどってみよう。

異国の地で受けたカルチャーショック

伊藤さんは1962年2月に総合商社に勤める父と専業主婦の母のもとに長女として生まれた。年子の弟と12歳離れた妹がいる。1歳まで大阪で過ごし、父の転勤で東京都練馬区に引っ越した。

「典型的な昭和の子どもでした。キャベツ畑に囲まれた社宅の周りが遊び場で、当時はテレビドラマの『アタックNo.1』がブームで、バレーボールに興じたりして」

伊藤さんの人生が大きく変わったのは9歳のとき。父の駐在に伴い、ロンドンへ移り住んだ。「イギリスの庭」といわれるロンドン郊外にあるケント州の広々とした一軒家が一家の住まいとなる。'70年代初めのロンドンでの生活は、子どもの目にも豊かなものに映ったという。

「日本ではオイルショックの影響で、大事に使っていたトイレットペーパーやティッシュが、イギリスではやたらと自由に使えるので驚きました。お隣に年齢の近い女の子が住んでいたんですけど、お家に招かれて遊びに行くとか、お招きするとか、そういう家族ぐるみのお付き合いがあって、日本とは違うなって思いましたね」

ロンドンに住む日本人もまだ少ない中、父親の方針で現地校に入り、姉弟は初めてのアジア人として迎えられる。

「イギリスへ行く前に英語が得意だった父から、基本的なフレーズや生活に必要な表現を教えてもらっていたので、すぐ言葉にもなじめたのですが、やっぱりうまく伝えられないというのがあって。ありがたいことに、先生が私と弟だけ、学校の周りをお散歩しながら、レッスンをしてくれたんです」

日曜には近くの教会にも通った。それも禅寺の家に育った父にすすめられてのことであった。

「最初にミサに参列したとき、仏教と通じるものを感じました。お経を上げて、それをみんなで静かに聞いているのと似てるなと。宗教の違いはあっても、根源の祈る気持ちは一緒なんだ、とかね」

最初はアジア人というだけで同級生からいじめにあった。しかし、意に介せず周囲と積極的に交わることで、友達も増えていった。時はイギリスロックの黄金期とも重なり、クイーンやデヴィッド・ボウイといったアーティストにも夢中になる。

「クイーンが最初にテレビに出てきたころでね、毎週木曜の夜に弟と正座をしながら、『トップ・オブ・ザ・ポップス』って音楽番組を見てましたよ!」

異国の生活習慣や宗教、文化などさまざまな体験は、伊藤さんの少女時代に鮮明な記憶を残した。

就職が決まらず、フリーランスの通訳に

中学3年生で帰国し、私立高校へ進んだ後、東京外国語大学イタリア語学科に進学する。

「外語大の難易度は英語が一番で、次にフランス語、イタリア語という順でした。ロンドン時代に父が何十か国も旅行に連れて行ってくれたんですが、イタリアはすごく印象の強い国で好きでしたし、正直言えば、難易度の順番で選びました(笑)。外語大は言語教育がとても厳しいので、1年生のうちにしゃべれるようにならなきゃいけないんですよ。

だからみっちり勉強して、2年生からは当時、東京・晴海で行われていた展示会でフード・レストラン展のようなイベントの、イタリアコーナーで通訳のアルバイトをしていましたね。英語も得意だったので、英語の通訳や翻訳の仕事も結構していました」

しかし、卒業後の進路は思ったようには決まらなかった。同級生たちが外資系企業、航空会社、高等学校へと就職する中、伊藤さんだけ行き先が決まらなかったのだ。

「結局、フリーランスで通訳をすることにしました」

仕事の幅を広げようと、国家試験である全国通訳案内士試験を受験するも、1年目は不合格─。

「2年かけてやっと合格して、通訳ガイドの資格を取ったんです。それからは外務省の外郭団体や旅行会社とかあちこちに登録して、いろんなお仕事をいただきました。着物を着て、外国人観光客の京都案内をしたり、茶道、生け花などの文化体験のガイドをしたりして。1本請け負うと、調子のいい人間なので、またご指名がくるんですよ」

先輩ガイドから「自分だけチップをたくさんもらおうとしてニコニコしてるのね」などと嫌みを言われたこともあるが、「傷ついたり、凹んだりは、なぜかしませんでしたよ」とケロリと話す。

やがてトヨタ自動車やホンダ、コカ・コーラといった企業の招待客のガイドをするようになり、社内会議の通訳に入るようになる。ビジネス寄りの仕事が増えていくうちに国際会議の同時通訳のスキルもついた。牛肉交渉をはじめとしたトップレベルの国際会議も経験し、ヨルダン国王夫妻が訪日したときは、天皇陛下の同時通訳も担った。

「NHKの出入りの通訳もしていました。スティーヴィー・ワンダーの通訳を担当していたのですが、スティーヴィー、ミッツィーと呼び合う仲で(笑)。スティーヴィーは電話を切った後も、言い忘れたことがあるからと、NHKの代表電話に“ミッツィーはいる?”なんてかけてきたりしました。ちょっととぼけたところもある、素敵な方でしたね」

一方で、同時通訳はとても厳しい世界だったと振り返る。

「3秒間無言でいたら、もう次の仕事はこないですから! 3秒でクビを切られるので、すぐ間を埋めなきゃいけないんですよ。脊髄反射って言ってましたね」

現場ではどんなにか緊張を強いられたのではないかと聞くと、プロらしい答えが返ってきた。

「私はあんまり緊張しないんですよ。中にはガチガチになっちゃう子もいましたけど。リラックスしてないと実力が発揮できませんからね。ですから勉強はすごくしました。自分が理解していないと正しく伝えられませんから、事前リサーチをしっかりやって、リラックスして臨むという」

伊藤さんのそんな完璧な仕事ぶりに、ここでもやっかむ同業者がいたそうだ。

「私が全然疲れずに、クオリティーも下げないで、長時間同時通訳ができるので、“伊藤さんと一緒にしないでほしい”とバケモノ扱い、宇宙人扱いされていましたよ(笑)」

人生の“第2ステップ”医療の道へ─

40歳で医学部受験をするまで、医師になりたいと思ったことはなかった。志すきっかけとなったのは、通訳の仕事でアメリカにある脳障害児のための研究所をたびたび訪れたことだったという。

「そこには歩けない子や目が見えない子、脳性麻痺の重い症状の子たちもいました。薬や手術という方法ではなく、リハビリテーションや食事指導を受けていて、歩けなかった子が走れるようになったり、目が見えなかった子が見えるようになったりするのを見たんです」

日本にそのような手法を用いている医師がいないと知り、そうした医療を日本で実現するにはどうしたらいいかと考えはじめる。

「父方のルーツである禅寺でも、私のおばあちゃんが精進料理を振る舞っていて、小さいころから食は健康をつくる大事な土台なんだっていうことを感じていました。またロンドンで通った教会の庭には必ずハーブが植わっていて、住民の病を癒す場でもあったんですね。そうした自然療法的なアプローチをする場所に結構触れていた経験も影響していたと思います。

通訳の仕事はやりきった思いもあって……。できるだけ自然な形での医療を自分もできたらいいな、障害児を診ることができたらいいなと思うようになっていったんです」

いろいろ調べた結果、欧米ではハーブやさまざまな自然療法を行う自然療法医の資格「ドクター・オブ・ナチュロパシー」(ND)があることを知る。しかし、その資格を取っても、日本では医療行為ができないこともわかった。

「日本でちゃんと胸を張って医療をやりたいなって。なんか怪しい占い師のおばさんみたいにはなりたくなかったので。子どもたちの食事療法や人々がより健康を増進させるお手伝いをするには、資格がいるんだなって。じゃあ免許を取りにいかなきゃと思って受験しました」

医学部の受験科目には必ず英語があるが、それは満点が取れた。

「あとは生物と国語を選択しました。通訳で医学系の仕事に携わることも多くて、磨いてきたこともあって、勝負できたかなと思います」

そして2003年3月、帝京大学医学部に合格する。

学生、仕事、母親の三足のわらじを履いて

伊藤さんは26歳のときに通訳の仕事を通して知り合った、当時旅行会社に勤めていた夫と結婚している。結婚後は2人の子どもにも恵まれた。

家庭と仕事のバランスを取りながら、フリーの通訳としてのキャリアを築いてきたが、医学部を目指すと言ったとき、家族はどんな反応だったのか?

「受験勉強をしていたことは内緒でした。通訳の仕事でいつも勉強をしていたので、不自然には思われなかったんですね」

合格通知が来たときに、初めて夫に「こんなの来たわ」と打ち明けたという。すると夫からは「だっせぇ」というひと言が。

「それは“勘弁してくれ”という意味合いだったんです。夫の姉が皮膚科医なのですが、サラリーマン家庭にとって、私大の医学部の学費がどんなに負担になるか、両親を見てわかっていたからのようでした。お金は一切迷惑かけないからと言って、本当に一銭も援助してもらいませんでしたよ」

当時、小学校3年生だった長女は「学校でお友達できるといいね」と、1年生の長男は、「僕の腕でお注射の練習していいよ」と言ってくれたとふり返る。

学費を捻出するために、3年生までは毎朝、TBSのニュース番組の同時通訳に入り、夜8時からは、厚労省と世界3都市の製薬団体をつなぐ定例会議の通訳に入るというハードスケジュールをこなした。おかげで睡眠時間はいつも3、4時間ほどだったという。

「でも授業中は寝なかったですよ! それは自慢しています」

近所に住む母のサポートも得て、学生と仕事、母親業を同時進行させた。

「朝のうちにお鍋の用意をしておいたり、料理はするんですけど、家事は手抜きでした。洗濯物は乾燥機付きの洗濯機を使って、いちいち畳んだりしないで、乾燥したら大きな袋に入れておいて、使う人が取っていくというシステムに(笑)」

唯一のつまずきがあった

順調に進む中で、唯一あったつまずきを明かしてくれた。

「あの~、留年してます。6年生のとき、1年間だけ」

6年生のとき、伊藤さんは医師国家試験対策委員長を引き受けていた。それは同級生たちのために予備校や模擬試験の計画やアレンジをする役だった。しかし、この任務に熱心に取り組むあまり、自分の勉強時間を確保できなくなり、留年してしまったというのだ。

「人生、ままならないなと思いました。同級生のために自分の時間を使ったら、自分は留年という、お人よしな感じですよね。

自分のことだけ考えてやれば、そうはならなかったと思うので。でもね、同級生には感謝されたし、留年で1学年下の子たちとも親しくなれて、友達が増えたのはよかったかなと思います(笑)」

“誰ひとり置き去りにしない”の精神で

帝京大学医学部卒業後、東京大学病院の小児科の医局に入局した。研修医のとき、難病で次々と亡くなっていく幼い子どもたちを看取るたびにつらい思いに苛まれ、小児科入局を悩んだが、先輩医師から「今後の医療の改善のために力を尽くすことが自分たちの使命だ」と諭されて、入局を決意。2013年4月には、東大大学院の公衆衛生学コースに進学する。

「公衆衛生学というのは、地球に住むすべての人たちの健康を考えるという学問なんです。“Leave No One Behind(誰ひとり置き去りにしない)”という精神に基づいているんですね。データや根拠を持って、みんなが健康に生活するための条件を提示するという手法を学びました」

前出の大学院教授の元秘書は、伊藤さんは院生のころからほかの医師とは異なる独自のスタイルを持っていたと話す。

「伊藤先生は誰に対しても物怖じしないんですよ。メールの書き出しにしても、“こんにちは”から始まって、“お世話になっております”みたいな堅苦しいのはないんです。教授にも気負ったりしないで話しかけられるので、教授もそれを嫌とは思われずに、接していらっしゃるようにお見受けしました」

研究室の特任研究員になってからは、セミナーの企画も積極的に提案していたという。脳障害児の機能回復に関するセミナーを開催したときは、アメリカから人間能力開発研究所の所長を招聘し、同時通訳に入るなどして、すべてを取り仕切っていたそうだ。

「雑務もサクサクと効率よく回していらっしゃいましたね。私も傍らでお手伝いをさせていただいたんですが、あ~もうスーパーウーマンだなって! 通訳が必要なイベントなどでは、とにかく伊藤先生にお願いするという感じでした。やはり教授の信頼が厚かったからだと思います」

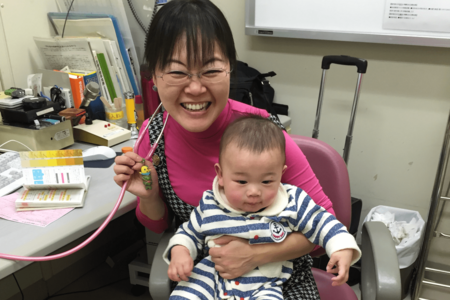

同じ大学院で学び、現在は赤坂ファミリークリニックに勤務する小児科医で、公衆衛生学博士の山本恵美子さん(41)も伊藤さんのユニークな診療方法について語る。

「患者さんの、病名のつかない、あるいはつきづらい不調に対して、病気として診断できないと切り捨てずに、何らかの対策ができないか、いつも考えていらっしゃるんですよ。いわゆる医学部でメインに学ぶ西洋医学を超えて、健康関連の幅広い知見を持たれているので、栄養学やサプリメント、東洋医学的な漢方薬を使ったり、認知行動療法を用いたりして、常に患者さん目線でアドバイスされるんですね」

そもそも山本さんが公衆衛生の道へ進んだのは、8年前、知人に紹介された伊藤さんの助言があったからなのだとか。

「迷う前に挑戦してみればいい! 楽しいですよ! と背中を押してくださったんです。その言葉どおりになって感謝しています。現在、私も1歳児の子育て中で、自分の研究に時間を割けないことに不安を感じることもあるんですが、40代で医師になられた明子先生が、今もどんどんやりたいことを臆せずやっていらっしゃるので、いつまでも挑戦し続けることは可能なんだと、とても励みになっています」

人が健康であるため、どうすればいいのか

2017年7月、NPO法人Healthy Children, Healthy Lives(ヘルシーチルドレン、ヘルシーライブス)を立ち上げた。

「理念としては、子どものころからの病気予防とトータルヘルスプロモーションの2つです。子どものころから病気の予防って当たり前のように思うかもしれないですけど、実はみなさん、当たり前のようにはなってないんですよ」

それで冒頭の質問が出たというわけだ。どの病気も子どものころから栄養バランスのよい食事を心がけたりすることで、かなりの予防ができることがわかってきたという。

「うちのクリニックでも、ちゃんと食べずに体調を崩している患者さんがたくさんいらっしゃいます。肝臓のALT値が60を超えていたり、中性脂肪や尿酸値が高い人は、まだ病気を発症しているわけではないんですが、もう崖から落ちちゃってるんですね。

私たち医者はその方たちを必死で助けます。ですけど、それってすごく大変なんですよ。崖に向かっている人に“そっちへ行かないで!”と引き戻したり、より多くの人が崖へ向かわないように、予防することが要なんです」

生まれ持った要素は、変えられない部分もあるが、食事や栄養を見直すことで変えられる部分もあると説く。

「例えば発達障害の子は、血液検査をすると、鉄、亜鉛、オメガ3、ビタミンDが足りないことが多いです。鉄はすべての細胞に必要で、不足していると脳の細胞がちゃんと機能しません。足りていない鉄やビタミンDなどの栄養を足してあげると、それまでつながらなかった脳のネットワークがちゃんとつながっていきます。すぐ癇癪を起こしちゃうような子でも3か月、半年たつと、癇癪を起こさなくなったという事例があるんです」

そうした生理学的な基盤を整えることと同時に、認知行動療法(認知に働きかけて気持ちを楽にする精神療法)や運動や音楽療法などのアプローチも大切であるという。

「トータルヘルスプロモーションとは、食と栄養、運動、睡眠、生活習慣、ストレス管理、人間関係、環境保全がすべて調和してこそ健康であるという考え方なんですね。

全部完璧にやろうとするのは大変なんですが、人と人とのつながり、つまり誰とどういうふうにつながっているかというのは、とても大事なんです。ひとり暮らしより誰か家族がいたほうがいいし、友達がいない人よりいる人のほうが、圧倒的に健康度が高いっていうのは、グローバルな研究結果があるんですよ」

承認欲求は不健康

ただ、ネット・コミュニケーションでつながりすぎることによる「SNS疲れ」についてはこう指摘する。

「それは使い分けないとね。ある程度シャットダウンして、依存しないとかね。そもそも承認欲求ってね、あれ不健康」

そして、健康に過ごすためには、「脳のレジリエンス」が大切な要素なのだとも。

「脳のレジリエンスとは、予期しないことが新たに起きたときでも対応できる力、柔軟性に富んだ受け入れ方ができる力なんですね。変化に適応できないと生物は絶滅してしまいますからね」

脳のレジリエンスを維持するにも、脳が正常に機能するための食と運動、睡眠が重要なのだそうだ。

「私、小児科の中では異端なんですよ」

通訳に医師というキャリアをプラスしてきたバイタリティーあふれる伊藤さん。その元気の源を改めて問うと、

「たぶん健康なんでしょうね。それは親の手柄っていうか。両親ともに健康オタクでしたし。それに好奇心が強いんですね。調べたいなと思うことがあったら、すぐ飛行機乗って行っちゃいますもん。音楽療法について知りたいと思ったとき、ニューヨークの音楽療法を行うところへ取材させてほしいってすぐ飛びました」

長女は管理栄養士で、長男は大学院で公衆衛生学を学んだそうだ。子どもたちの進路について口を出したことはないそうだが、自然に母の影響を受けたのかもしれない。すでに2人のお孫さんのおばあちゃんという伊藤さんだが、のんびりする様子はない。

これからの展望は

これからの自分にさらにプラスしたいものは何か? 最後に尋ねてみた。

「私はまだ小児科の中では異端なんですよ。子どもたちのメンタルに関しても、栄養素がものすごくかかわっているっていうことは臨床の中でもわかっていますし、先行研究でも実際そういう情報はあるんですが、すべての日本の小児科医が認めているわけではないんですね。ですから、それを自分の研究として論文にまとめて、信頼性のある科学的な情報として残したいと思っています」

書籍の出版やネットでの発信も、多くの人に情報を届けられるが、より広く知ってもらうには、論文にして発表することが必要なのだという。

ニコニコと笑顔を絶やさない伊藤さん。それは作り笑いではない一生もの。困難もしなやかに乗り越えてきた「レジリエンス」のなせる業だ。誰もが伊藤さんみたいなスーパーウーマンにはなれないが、彼女に近づけるヒントを教えてくれた。

<取材・文/森きわこ>