「もう死んだほうがええ。包丁持ってきてくれ! そがいに邪魔になるなら、死んじゃる! 死んじゃる!」

そう叫びながら、激しく泣く認知症の妻。しばらく穏やかに諭していた夫は、叫び続ける妻を大声で一喝する。

「ばかたれー! そがいに死にたいなら、死ね!」

夫に怒鳴られて、妻は叱られた子どものようにしゅんとして小声で言い返す。

「怒らんでも、ええじゃないの」

老老介護の日々を追ったドキュメンタリー映画

広島県呉市で暮らす高齢夫婦の老老介護の日々を追ったドキュメンタリー映画『ぼけますから、よろしくお願いします。』のワンシーンだ。

どこにでもいそうな老夫婦の涙あり、笑いありのやりとりに、自分の親や将来の自分を重ね合わせる人も多く、2018年11月に劇場公開されると満員御礼が続出。観客動員数は20万人を突破した。昨年3月には続編の『ぼけますから、よろしくお願いします。~おかえり お母さん~』が公開され、今も各地で上映会が開かれている。

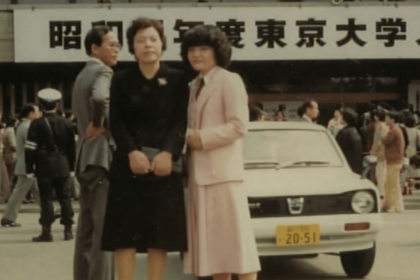

監督・撮影したのはひとり娘の信友直子さん(61)。東京でドキュメンタリー番組を制作するディレクターとして長年働いてきた。自分用にビデオカメラを購入し、練習台として両親の撮影を開始。最初は家族の楽しみで撮っていただけで、発表するつもりはなかった。

それが、母の文子さんが85歳でアルツハイマー型認知症を発症すると、老老介護の現実を映した貴重な映像に。同僚のすすめで'16年にテレビで放映すると好評で、映画化に向けて動き出したと、信友さんは説明する。

「例えば、母が突然、テーブルの下に潜り込んで、『何で私はこういうふうになったんかねー。私はおかしい思わん?』と言い出したことがあって。そういうことを認知症の本人が口にした映像は、あのころはほとんどなかったんですよ。だから、この映像を表に出して、ボケたら何もわからなくなるんだろうと思っている人たちに、いや、実は本人が一番つらいんですよと、伝えていこうと思ったんですね」

元気だったころの母は料理上手で、娘の洋服を全部手作りするほど裁縫も得意。映画の中でも楽しそうに家事をこなす姿が何度も映し出される。それが認知症を発症すると、物忘れが増え、料理の手順を忘れ、洗濯もおぼつかなくなる……。

ある日、洗濯をしようとした文子さんは大量の汚れ物を床にばらまくと、「たいぎい(疲れたという意味の広島弁)」と言って、汚れ物の上に横になって眠ってしまう。胸が詰まるような光景なのだが、そこに父の良則さんが通りかかり、「まだ洗濯しとらんのか」と声をかけて、寝ている文子さんをひょいとまたいでトイレに行く。それが夫婦の日常なのだとわかり、信友さんも撮りながらクスッと笑ってしまったそうだ。

だが、認知症が進行するにつれ、冗談好きで明るかった性格は一変。文子さんは自分の頭を叩いて、「私はどんどんバカになってきよる」と泣きわめくようになり、冒頭のシーンにつながる。家族に迷惑をかけるばかりの状況に、いたたまれなかったのだろうと、信友さんは母の気持ちを推察する。

泣きながらカメラを回す

大好きだった母が変わっていく姿に、泣きながらカメラを回すこともあった。

「父が怒鳴るところは生まれてから一度も見たことがなかったので、娘としては止めなきゃいけなかったのかもしれないけど、『うわー、お父さんがキレた』とオロオロしちゃって。あのとき、もしカメラを持ってなかったら、すごいショックで、めっちゃへこんでたと思いますよ。

でも、ディレクターとしては絶対、カメラを回さなきゃって。あー、スゲーものが撮れてるなと、ワクワクする気持ちが半分あったから、それでちょっと救われたところはありますね」

母の代わりに、生活を支えたのは父だ。それまでは一日中、好きな本や新聞を読んでいて家事は専業主婦の妻に任せきりだったが、ひとりで買い物に行き、意外と危なげない手つきで包丁を握る。鼻歌を歌いながら掃除機をかけて、洗濯もする。

「これはシャツ、パンツ、これは乳にするぶん」

そう言いながら良則さんが妻の下着をたたむシーンでは、毎回、観客席から笑い声が起きるそうだ。

ただ、元気だとはいえ、父は当時すでに90代。腰が深く折れ曲がっていて歩く速度はゆっくりだし、耳も遠い。心配した信友さんは帰省するたびに聞いた。

「直子(私)が呉に帰って、一緒に介護しようか?」

だが、父は「帰らんでええ」と頑なだったという。

反対した理由を本人に聞いてみた。現在、良則さんは102歳だが、受け答えはしっかりしている。

「やっぱり自分の女房じゃけん、わしが面倒みようと思いよりました。そりゃあ、大変でしたよ。じゃけど、あんたは向こう(東京)で頑張りや、いう気はありました。まあ、娘の才能に期待しとったんじゃないか思いますね。普通の子とは違うのーとは、ずっと思いよりましたから」

周囲に驚かれるほどの賢い子

父にそこまで言わせるほどの「才能」「違い」とは何か。良則さんに幼少期の信友さんの様子について聞くと、こんな答えが返ってきた。

「わしは遅くに結婚したんでね。もう子どもはできん思うとったですからね、かわいかったです(笑)。会社から帰るとね、近所の散髪屋さんでもろうた雑誌をすぐ持ってきてね、わしのひざの上にコトッと座ってから、読め、読め言うて。わしがいいかげんなこと読みよったらね、怒るんですよね。もう、そらで覚えとったんじゃないかと思います」

耳で聞いて覚えてしまう子どもはよくいるが、信友さんの場合、まだ1、2歳だったというから、かなり早熟だ。

「私が私のことを私だと思うのはどうして?」

2、3歳のころには、こんな質問を口にしていたと、信友さん自身も記憶している。

「この質問にどう答えてもらったかは覚えていないですが、とにかく私は『何で?』『何で?』と、何でも聞きたい子どもだったから、母はそれに答えるために、いっぱい本を読んだと言っていました。私が何を聞いても、『何でそんなこと聞くの?』と否定されたことはない。おかげで自己肯定感がすごく培われたので、両親には感謝しています。その分、わがままにはなったけど(笑)」

小学校、中学校は地元の公立校。高校は片道2時間かけて、広島大学附属高校に通った。そして、現役で東京大学文学部に合格し、上京する。

当時、呉から東京の大学に進学する女子はほとんどおらず、皆に驚かれたそうだ。

「結婚するまで親元にいるのが当たり前という保守的な風土でしたけど、うちの親はそれをものともせず、『あんたの好きなようにしなさい』と。特に父は、戦争と親の反対で行きたい大学に行けなかったから、その無念をあんたが晴らしてくれと口では言わないけどオーラは感じましたね」

東京を選んだのは、芝居やサブカルチャーへの興味があったからだ。作家・脚本家の向田邦子さんに弟子入りして、脚本家になりたいという夢もあった。

「向田さんのことは、もともと母が大好きだったんです。テレビは茶の間に1台しかないから、『阿修羅のごとく』みたいな妻と愛人とのドロドロ話を、父と母と一緒に見ていたんです(笑)」

だが、信友さんが大学を卒業する前に、向田さんは飛行機事故で急逝してしまう。ショックを受けて急きょ方向転換。当時、ブームだったコピーライターを目指すことにしたが、男女雇用機会均等法の施行前で、広告代理店はどこも女子の採用がない。あちこち探し、コピーライターを募集していた森永製菓に採用された。

「グリコ・森永事件」で取材される

'84年に入社すると広告部に配属された。コピーライター養成講座に半年間通い、本格的に仕事を始める直前の9月に、大事件が起こる。同年3月に江崎グリコの社長が誘拐・脅迫された事件を皮切りに、犯人は食品企業を次々脅迫。いわゆる「グリコ・森永事件」に森永製菓も巻き込まれたのだ。

商品はすべて店頭から撤去されてしまう。売る場所がないので、工場で作ったお菓子を千円パックとして、社員総出で街頭に立って手売りすることに。そこに大挙して現れたのはマスコミだ。

「特に新人の女の子が狙われて、マイクを向けられることが多くて。そのころのマスコミって、おじさんの記者ばっかりだったから、ド~ッと来られると怖くて。事件でショックを受けているのに2次被害みたいになって、すごく嫌だったんですね」

そのころ、ある女性新聞記者の取材を受けた。事件の被害者としてではなく、ひとりの女性として話を聞いてくれたので、親にも友達にも言えなかった本音を、初めて話すことができたそうだ。

「親から4年間仕送りしてもらって、これから恩返しする番だと思っていたのに、心配かけてしまって申し訳ない……とか話しているうちに、すごい泣けてきて。別に事件が解決したわけでもないのに、ああ、こうやって話を聞いてもらうと、こんなにすっきりするんだーって。それで、そのお姉さんみたいな仕事がしたいと思ったのが、今の仕事につながっている気がします」

森永製菓を2年で辞めてテレビ番組の制作会社に転職した。新聞ではなくテレビを選んだのは、映像が好きだったからだ。26歳でアシスタントから番組制作を統括するプロデューサーに昇格し、さまざまな企画に取り組んだ。

キャッチセールスの多様な手口を暴いた番組は、自身の悔しい体験がベースにある。まだ森永製菓にいたころ、落ち込んだ気持ちで街を歩いていて、霊感商法のキャッチセールスに引っかかったのだ。

「夏のボーナスが24万円だったんです。そんな話をしたら、これがいいと24万円の印鑑をすすめられて(笑)。『運が逃げるから買ったことは1週間黙っていて』と言われて、その後に友達に話したら、『それ、クーリングオフ期間だよ、バカじゃねえの』って(笑)。いつか番組にしてやると思っていたんです。転んでもただでは起きないというのは絶対にありますね」

硬派な話題だけでなく、軟派な企画もよくやった。

「美味しいカレーの作り方とか、どこの店の餃子が一番美味しいかとか。私、何より好きな食べ物が母の作ってくれた餃子なんです(笑)。自分の気持ちが揺れるものじゃないと、やらないというのが基本スタンスですね」

取材相手に自分を滑り込ませる能力

プロデューサーから、ディレクターに転身するきっかけになったのは、過激派の中核派を取材した番組だ。池袋の近くに拠点があり、「ご近所の秘境を訪ねてみたい」と思い取材交渉したら、すんなりOKが出た。だが、相手が過激派だけに、現場でインタビューをするディレクターを誰もやりたがらない。ならば自分でやろうと思ったのだ。

「爆弾はどこにあるんですか?」

信友さんは単刀直入に質問して、中核派のメンバーにぐいぐい切り込んだ。取材が終わるころには、子どもの写真を見せてもらうほど相手も心を開いてくれたという。

ところが、突然、放送できなくなる。局の上層部からストップがかかったのだ。仕方なく他局に売り込みに行ったが、誰もが二の足を踏む。

そんな中、フジテレビのプロデューサーだった太田英昭さん(76)が、「面白いじゃないか」と言って、自分の担当する番組『今夜は好奇心』で取り上げてくれた。太田さんは後にフジ・メディア・ホールディングスの社長を務めたほどの切れ者だ。太田さんから見た信友さんの魅力は、どのへんにあるのか。

「信友さんは過激派のセクトの中を見てみたいという、実に単純で素朴な疑問と好奇心で満々だった。それは私にも通じるところがあったんですよ。この業界の中には自分のポジションを盾に取材交渉する人もいるけど、彼女の場合、自分の存在を取材相手にスッと滑り込ませるというか、入り込める特異な能力を持っている人だと思うのね。実に率直そのもので、どの場においても、誰に対しても態度が変わらない。普通のことなんだけど、その普通を持っていない人が業界には多いので、信友ファンは私以外にもたくさんいるんですよ」

太田さんの言う「特異な能力」がよくわかるエピソードがある。例えば、北朝鮮拉致問題では、早い時期から何年も取材を続けて、ある拉致被害者の父親と仲良くなった。取材のたびに自宅に泊めてもらっていたら、他社から「信友さんだけずるい」と文句が出たほどだ。

人気ロックバンド「X JAPAN」のボーカルだったToshIの洗脳騒動のときは、ToshIの密着取材を通じて本人の信頼を獲得。押し寄せる取材陣を仕切る役目を任された。

「私がこの人の立場だったら、どう思うだろうとか考えながら、一緒に泣いたりしているので、何でも話したい気分になるみたいですね。『なんか話しちゃったんだよなー』とは、よく言われました。中核派の人とはいまだ連絡を取っています(笑)」

仕事にのめり込むも、子宮筋腫に

連日事務所に泊まり込んで仕事漬けの日々。独身のまま忙しいが充実した30代が過ぎ、40歳を越えると、立て続けに厄難が─。

「すっごい仕事が楽しかったので、あんまり無理している気がしなかったけど、身体は悲鳴を上げていたんでしょうね。もともとうちの家系は婦人科系が弱いんですよ」

'05年、43歳のとき子宮筋腫で子宮を摘出。翌年、インド旅行中に列車事故で骨盤骨折の重傷を負い、半年かけて復帰したら、45歳で乳がんになってしまう。

「なんで私ばかり……これからどうなるんだろう」と怖くてたまらなかったが、乳がんの手術を終えて生還すると、考え方が変わったそうだ。

「あ、生きてるだけで幸せなんだ、と思えたんですよね。それまでは家庭を持って子育てしている同級生への妬みとか焦りとかがすごくあって、自分で自分を苦しめていた部分があったんです。それが乳がんのおかげで幸せのハードルが下がって、心穏やかに過ごせるようになった。たぶん再発とか転移がないから、言えることだと思いますけど」

乳がん闘病の際は自分にカメラを向けた。手術を前にめそめそ泣いて母に慰めてもらう様子や抗がん剤治療で髪が抜けた姿などを撮影。『おっぱいと東京タワー~私の乳がん日記』(『ザ・ノンフィクション』フジテレビ系)という番組にまとめた。最後まで悩んだのは、手術で形が変わったバストトップの映像を出すか出さないか。

「嫁入り前だし(笑)。でも、今まで取材でこんなことまで聞くの?というくらい相手を丸裸にしてきたわけじゃないですか。なのに自分の裸はNGですとは言えないかなと。そこは覚悟して出してよかったと思います」

'09年に放送された同番組はニューヨークフェスティバル銀賞、ギャラクシー賞などに輝く。その翌年、身体への負担を考えて、制作会社を辞めてフリーになった。

「娘が撮った母の認知症」がテレビで放映

母の異変に最初に気がついたのは'12年の春だ。電話で話していると同じ話を何度も繰り返す。帰省して病院で検査を受けさせたが、そのときは診断がつかず、アルツハイマー型認知症と診断されたのは'14年1月だ。

そこからが本当の苦労の始まりだった。父が「わしがおっ母の面倒を見る」と家事を担ってくれて助かったが、介護サービスなど他人の介入を頑として拒否。ひとりで抱え込んでしまったのだ。

近所の人や母の友人が訪ねてきても「おっ母は寝よるけん」と帰してしまう。迷子になるといけないからと母を外にも出さない。

「私が帰省するたびに、母の表情が能面みたいになっていくんです。外からの刺激がないから認知症も進むし、どんどん落ち込んで、うつっぽくなって。泣きながら『何でおかしゅうなったんじゃろ』と同じ話ばかりするから、私も嫌になってきて、『もうちょっと明るい話はないんね』と言うと、母はさらに泣いて、何かもう、グチャグチャで。でも、私は父を先に説得しないといけないと思い込んでいたから、母と一緒に泣くことしかできなくて……」

そのころの信友さんはげっそりやつれていたそうだ。

「東京に戻るとボクササイズを1日6時間やったり(笑)。そうすると疲れて寝ちゃうから、何も考えなくていいし。でも、ちょっと異常でしたね」

2年後、事態は思わぬところから打開する。信友さんが撮りためた両親の映像を同僚が偶然目にして、『Mr.サンデー』(フジテレビ系)で、「娘が撮った母の認知症」として放映することが決まる。その番組の取材で地元の地域包括支援センターに行くと、職員が信友家を訪問することに。そして、介護サービスを拒否していた父を、なんとその場で説得してくれたのだ。

「彼らは頑固な年寄りを口説くプロだから、こういうタイプにはこうだと、いろんな引き出しを持っているんですね。父に内緒で相談に行けばよかったんだと、まったく気がつかなくて。だから、講演で各地を回っているとき、みなさんに話しているんです。家族の了解が得られなくても、とにかく地域包括支援センターに行って、あとはプロに任せればいいからと」

ちなみに、去年は88回の講演をこなし、今年は100回を超える勢いだ。講演終了後に信友さんのところに来て「うちはこうだった」と自分の介護の話をする人も多い。

母は要介護1の認定を受けて、土曜日はデイサービスに通い、水曜日にはヘルパーが来るように。それを機に、近所の人に認知症のことを伝えたら、「言うのが遅い」と怒られた。

「あんたのお母さん、おかしいんじゃないかと思っとったけど、家族が隠しよるから、何もできんかったのよと言われて、本当にそうだなーと。だから、うちの失敗例を参考にして、早めにカミングアウトしたほうがいいということも伝えています」

母が冗談めかして言った新年の挨拶

社会とのつながりを取り戻し、母は見違えるほど明るくなった。調子の波はあるものの、デイサービスから戻ってきた後などは、以前の快活な母に戻ったように感じることもあったという。映画のタイトル『ぼけますから、よろしくお願いします。』は、そのころ母が冗談めかして口にした新年の挨拶だ。娘の映画を見ることを心待ちにしていたのだが、その願いは叶わなかった─。

'18年11月の公開直前に母は脳梗塞を発症してしまったのだ。症状が落ち着くと家に帰りたい一心でリハビリを開始。介助があれば歩けるようになった矢先、2度目の脳梗塞を起こしてしまう……。

ほぼ寝たきりになり反応も薄くなった母のもとへ、父は毎日片道1時間かけて歩いてお見舞いに行き、手を握ってこう励ました。

「おっ母よ、早う、ようなって、家に帰ろうよ」

療養型の病院に転院する日。途中で家に立ち寄り、抱えられて食卓のいつもの椅子に座ると、母は「あー」と声を上げて泣いた。

'20年6月。コロナ禍で3か月続いていた面会禁止が終わるのを待っていたかのように、母は危篤状態に陥る。信友さんは父と2人で毎日母のもとに通った。

いよいよ最期が近づくと、父はこんな言葉をかけた。

「長いこと世話になったなぁ、ありがとう。感謝しとるで。ありがとうねー。わしも、ええ女房もろうた、思うちょります」

母を見送った5か月後、父は100歳を迎えた。誕生日のお祝いに母と2人でよく行ったというファミレスで、父はハンバーグをぺろりと食べ「うまかったわい」と満足そうに笑う。

そうして、娘が20年にわたって撮り続けた家族の物語はエンディングを迎える。

「60数年一緒に生きてきた2人が、こうやって別れていくんだというのを見せてもらって、本当にありがとうという感謝の気持ちになりました。介護って親が命がけでしてくれる最後の子育てだというけど、本当にそうなんですね。不思議なことに、母を亡くした寂しさはあんまりないんですよ。何か自分の中に母がいる感じがするんです」

信友さんはそう言うと、穏やかな表情を浮かべた。

では、映像のプロは、どんな評価をしているのか。前出の太田さんに聞くと、こう絶賛する。

「自分の親に対して、あそこまでカメラを向けられる人はいませんよ。しかも、お父様は矍鑠としてひとりで自立して生きている。この親にしてこの娘ありというか、家族の間にすごい信頼関係があって、理想の家族の姿を見せつけられる思いがする。だから、ボケのことを超えてね、もっと大きい次元の物語がカメラに定着されたってことが、グレイトだと思っているのよ。僕にはとてもできないと思うし、心の底から尊敬していますよ」

太田さんが懇意の編集者を紹介してくれた縁で、映画と同タイトルの著書も2冊出版した。映像では伝えきれなかった心情が詳細につづられており、版を重ねている。

娘の幸せを願う102歳の父

父の良則さんは102歳の今も、呉でひとり暮らしをしている。要支援2の認定が出ているが、介護サービスは利用していない。信友さんは気候の厳しい夏と冬は2か月ずつ帰省して、父の負担を減らすようにしている。

信友さんに、ちょっと意地悪な質問をぶつけてみた。

「自分も認知症になる恐怖心は?」と聞くと、信友さんは大きくうなずく。

「あります、あります。恐怖心はずっとあります。私、決めているのは、自分でおかしいと思ったら、自分で自分のことを撮ろうって。自分の認知症を撮ったドキュメンタリーはないので、これは新しいと思ったら、ワクワクしてきて、ちょっと楽しみにもなってきました(笑)。

そうやって何かあっても、その中で楽しいことを見つけるのは母も得意だったし、父もそんな母に引っ張られて、安気でくよくよしない性分になったんだと思います」

横にいる良則さんに、「何か思い残したことは?」と聞くと、ポツリと一言。

「いやあ、娘の幸せを願うぐらいですね」

その返答を聞いた信友さん。泣きそうになりながら、「どしたん。かわいいねぇ」

と言って、父の髪を手でやさしくなで続けた─。

取材・文/萩原絹代