取材当日は、阪神タイガースがオリックス・バファローズとの日本シリーズを制し、38年ぶり2回目の日本一に輝いた翌日だった。

「阪神が日本一になったのは、僕が高校を留年した1985年以来。留年したときのことを思い出して、新鮮な気持ちになりました」

松村邦洋は止まらない

好きなことについて話すとき、松村邦洋は止まらなくなる。

「しかも、裏番組の大河ドラマ『どうする家康』は関ヶ原だったでしょ。日本シリーズが2つ行われていたようなものですよ。大河とタイガースも似ているし、訳がわからなくなりましたね!」

目の前にいる松村は、つかみどころがない。インタビューをする身としては、自分の質問が届いているのか不安になるほどだ。

しかし、こちらの不意を突くように、突然、金言を放り込んでくる。

「“頼まれごとは試されごと”なんですよね。向こうがダメだと思ったら、使われなくなる。お金を払っているのは僕じゃないですから。試されているんだから一生懸命やるだけです」

今年、松村は芸能生活35周年を迎える。仕事が途切れない秘訣を聞くと、こちらの目を見ながら、そう返ってきた。

「僕がお世話になっている高田文夫先生は、『人気とは高さではなく長さ』ってよく言うんです。売れたり有名になることも大切だけど、コツコツ続けることも大事だって。継続することが大事だとおっしゃるんですね」

『進め!電波少年』(日本テレビ系)のロケでは、砂漠で遭難しかけた。2009年には、出場した東京マラソンで一時、心肺停止状態に陥った。'21年には新型コロナウイルスに罹患し、重症化するも生還した。何度も死の淵をさまよった松村だからこそ説得力がある。文字どおり、“息が長い”。その根幹にあるものは何なのか─。

『戦メリ』公開時からものまねを始める

松村は、山口県田布施町の農家の長男として生まれた。子どものころから目立つことが好きだったといい、ザ・ドリフターズやザ・ハンダースらが出演しているテレビ番組に夢中になった。中学生になると、「クラスメートをものまねで笑わせていた」と振り返る。

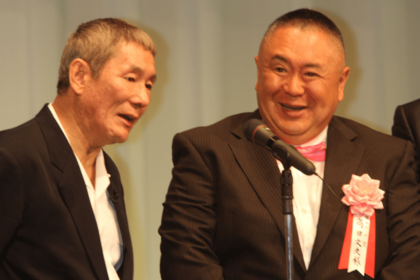

「中学生のときは、丸刈りでやせていました。ちょうど、映画『戦場のメリークリスマス』が公開されたころで、友達から『(ビート)たけしさんに似てる』って言われたんです。『メリークリスマス』って言うだけでみんなが笑うものだから、『俺、たけしさんに似てるのかな』って。それからたけしさんのものまねをするようになったんですよね」

現在のものまねレパートリーは150を超える。その原点は、中学時代にある。

『3年B組金八先生』(TBS系)の生徒役・加藤優、欽ちゃんバンドの小西博之といった有名人だけでなく、15人ほどいた学校の先生も、すべてマスターした。

「高校生になると、ものまねをしに学校へ行っていたようなものです」

不良にからまれた際は、先生の声色で抵抗したほどだったという。“芸は身を助ける”とはこのことだ。半面、勉強はものまねほど熱中できず、留年した。だが、こう笑い飛ばす。

「留年したから、同窓会も2回あるんですよね。この前もリモートで1個下の同窓会に参加したんですけど、先生のものまねをしたらみんな喜んでましたね」

ものまねで笑いを取ることに快感を覚えていた松村が、芸能界に憧れを抱くのは自然な流れだった。

「大阪にNSC(吉本総合芸能学院)ができていたので、当初はNSCに行こうと考えていたんです。でも、高校に4年いたことで、自分の中で遠回りの発想みたいなものができてしまった。ちょっと回り道をしてもいいのかなと思って、九州産業大学へ行くことにしました。

何も知らないまま芸能界に入ることに対する、不安みたいなものもありましたね」

在学中、松村は『発表!日本ものまね大賞』(フジテレビ系)に出演し、敢闘賞を獲得する。このとき優勝したのが、後に故・上島竜兵さんと結婚する広川ひかるだった。

「ひかるさんも素人で出場して、その後芸能界デビューします。縁ですよね。縁があって、今の僕がいると思います」

ダチョウ倶楽部は、松村にとって直属の先輩にあたり、その後、『ビートたけしのお笑いウルトラクイズ』(日本テレビ系)などで苦楽を共にする戦友となる。

敢闘賞を受賞した松村のもとにも、芸能プロダクションから電話がかかってきた。だが、このときも遠回りの発想から断った。しかし、先の松村の言葉で言えば、「縁」がその才能を放っておかなかった。

「フジテレビ系列局の『テレビ西日本』でケーブルさばきのバイトをしていたのですが、たまたま片岡鶴太郎さんにお会いする機会がありました。ものまね大賞のときに披露したものまねを褒めていただいて、スカウトではないですが、鶴太郎さんが何かと気にかけてくれて。それで鶴太郎さんが所属されていた太田プロに入ることを決めました」

恩人の高田文夫に“笑撃”を与えた出会い

下積み時代に、ダチョウ倶楽部、故・春一番さん、爆笑問題ら多くの仲間と出会ったと目を細める。ショーパブでバイトをしながら芸を磨いていたが、思うような結果が得られず悶々とした日々を過ごしていたと明かす。

「田舎に帰ればよかったかなとか、余計な世界に入っちゃったのかなとか思いましたよね。でも、芸人仲間に支えてもらってありがたかったです」

この時代、松村は「恩人の1人」と邂逅する。

「私の独演会の打ち上げを、新宿・紀伊國屋ホールの地下の居酒屋でしていたんです。私と山藤章二先生とイッセー尾形らで飲んでいたら、この日の前座を務めていた爆笑問題の太田(光)が、『先生、ちょっと見てもらいたいやつがいるんです』と話しかけてきた」

放送作家の高田文夫さんは、そう当時のことを振り返る。

「すると、いちばん奥から私の目だけを見て突進してきて、たけしのあの口調で、『高田さんよォ、オイラもさ』といきなりしゃべり出した」

不意打ちよろしく、突然話しかけられた高田さんは、「本当にびっくり。あのものまねでKOされた」と白旗をあげた。

「何しろ松村以前のものまねは、『こんばんは、森進一です』とか『三波春夫でございます』という定型(形)だけだったのが、フリートークをまねるという革命を起こした。本当に衝撃的でした」(高田さん)

この“笑撃”の出会いを機に、松村と高田さんの交流は始まった。始まるどころか、気がつくと高田さんのものまねまで始めていた。

「笑っているときの私が、あんなに手をたたいて『バウバウ』と言っているとは思わなかった。『ビートたけしのオールナイトニッポン』(ニッポン放送)のころから、私の笑いがあいつの耳には、バウバウと聞こえていたらしい」(高田さん)

「バウバウ」によって、松村は人気者の仲間入りを果たすだけでなく、憧れのビートたけしとも数々の番組で共演するようになる。

松村がたけしを「松村!」と呼ぶと、“本人”が「おまえが松村だろ!」と返す。「おまえはアドリブが弱いんだから余計なことをするな!」とツッコまれると、松村は頭をかき、逃げるように「バウバウ、たけちゃんさぁ~」と高田さんのものまねに早変わりする。それを見たたけしが「こいつバカだなぁ」という表情で喜々として笑う。'90年代前半、この光景に笑いの的を射抜かれたテレビっ子は多いはずだ。

「鶴太郎さんが、本番になったら先輩も後輩もないんだよって教えてくれたんです。それで思い切ってたけしさんの前でも、ものまねができたところがあります。ただ、一度収録中に鶴太郎さんの首を絞めたことがあって、『先輩も後輩もないんだよ』って言ってた鶴太郎さんに『やりすぎだ』と怒られましたけどね(笑)」

理不尽に抗体ができていたからできた取材

1992年7月、バラエティー番組史に残る伝説的な番組が始まった。『進め!電波少年』─。MCとして、タレントの松本明子とともに松村に白羽の矢が立った。

「何をやるかまったく聞かされないまま、スタートした感じです。だけど、集まったスタッフの顔ぶれを見ると、野武士軍団のような物々しさがありました。普通の番組じゃないんだろうなと思いましたね」

その予感は的中した。同番組は事前許可(アポイント)を取らない、通称“アポなし”ロケを敢行するむちゃくちゃな企画が話題を呼び、人気番組へと躍り出る。初対面の高田さんに、アポなしでたけしものまねを敢行したことを考えれば、適任だったのかもしれない。番組では、渋谷の不良グループ“チーマー”に体当たり取材を行うなど、一触即発の臨場感が漂っていた。だが、当の本人はどこ吹く風だ。

「高校時代に比べれば何てことなかったです。不良から因縁をつけられるのはしょっちゅうだし、気がつくと不良が僕の弁当を勝手に食べてたり。ごはんが盗まれるって、僕の高校だけ戦時中かと思いましたよ。そういう理不尽な経験……高校時代にワクチンを打っているようなものですから、抗体ができていたんでしょうね」

ただ、海外ロケは「キツかった」と天を仰ぐ。

「『豪邸のプールで泳ぎたい! ~アラブ首長国連邦編~』というロケで砂漠に行ったんですけど、豪邸へ向かう途中の砂漠で遭難して……。脱水症状にもなって、本当に死ぬかと思いました。

『VIVANT』(TBS系)で堺雅人さんが砂漠を歩いているシーンがありましたけど、あんな余裕はないですね。一緒にロケをしていたディレクターも、『砂漠はスーツじゃ歩けねえし、リアルじゃねえよな』って。ドラマだからそりゃそうですよね」

共に砂漠で遭難した当時のディレクター、〆谷浩斗さんは、松村がロケをするとき、必ず横でカメラを構えていた。松村さんから「鬼」と呼ばれた〆谷さんが、懐かしそうに回想する。

「砂漠をさまよっていると、僕のほうを向いてボソッと『おうちに帰して』と言ったんです。何も計算していない素のひと言に、僕はカメラで撮りながら笑っちゃいました。松村くんは、ピュアなんです」

芸人であれば、あえてキレてみたり、誇張したリアクションをしたりすることで、笑いを生み出すこともできる。だが、長年コンビを組んだ〆谷さんは、「変な計算をしない。言われたことを素直に一生懸命頑張る」ことが、他の芸人にはない松村のオリジナリティーだと語る。

「自分がMCを務める新しい番組が始まるわけですから、普通だったら気負いややりたいことがあると思います。ところが、彼はそういうのがまったくなかった(笑)。もしかしたら、われわれは最高のおもちゃを手に入れたのかもしれないなって思いつつ、彼のそうした真っ白な感覚に驚きました」(〆谷さん)

松村が笑いながら説明する。

「だって、何にも教えてくれないし、打ち合わせもないんですから! やるしかないじゃないですか」

あえて何も伝えなかった。

「上司の(プロデューサーを務めた)土屋敏男も言っていましたが、『打ち合わせをすると彼のよさが消える』と。何も知らない状態で放り込まれることで、松村くんの爆発力は生まれる」(〆谷さん)

ピュアだからこそなせるワザ。その純粋さに、時に悩まされることもあったと笑う。

「彼自身が敵愾心を抱いたり、偏見を持ったりしない人間だからなのか、外国へロケに行っても危害を加えられるようなことは一度もなかった。それ自体はいいことなんですが、終始、平和な雰囲気のまま終わると、撮れ高が少ない(苦笑)」(〆谷さん)

“クリントン大統領に栗きんとんを渡す”という企画があった。松村さんは、クリントン大統領(当時)と遭遇するため、彼が早朝ランニングをするという公園で野宿をし、一夜を明かすことになった。

「僕は遠目からカメラで松村君をとらえていた。何かあったらすぐに駆けつけられるように注意深く撮影していたら、ホームレスの男性が松村くんが寝ているベンチに近寄ってきたんです」(〆谷さん)

取られるようなものは何もない。だが、何のために寄ってきたのかわからない。〆谷さんは固唾をのんで見守った。

「自分が持っていた毛布を松村くんに掛けたんですよ。奇跡的な画が撮れたことに大興奮する一方で、彼の敵をつくらない力というか、愛される力に驚いた。どこまでその力が通用するのかと思って、海外動物対決シリーズをやるようになったんですよね」(〆谷さん)

アフリカ・ルワンダのジャングルの奥地では、怪力のマウンテンゴリラに大接近した。インドネシア・リンチャ島ではコモドドラゴンに追い回された。破天荒すぎる企画の数々は、松村の無警戒さともいえる誰からも好かれる力なくして、成立しなかった。

「あのときつらかったな、あれは嫌だったなと感じるはずなのに、松村くんはVTRができあがって、お客さんが爆笑している姿を見ると、うれしくてたまらなかったみたいです。お客さんの笑いのために、あれだけ一生懸命になれる。今ではほとんどいなくなってしまった本当に芸人くさい芸人だと思います」(〆谷さん)

ネタが貼りまくられた自宅に住んで

'98年、番組名が『進ぬ!電波少年』に変わると、リニューアルのため松村も番組を降板することになった。「ショックでしたよ。でも、“頼まれごとは試されごと”です。受け入れるしかありません」。そのときの心境を包み隠さず披歴する。

「時間ができたので、大好きだった野球や大河ドラマをじっくり見るようになりました。達川光男さんをはじめとした野球解説者のものまねや、津川雅彦さんといった役者さんのものまねは、このときの賜物です。

よくよく考えると、僕はものまねでこの世界に入ってきた人間。だけど、『進め!電波少年』によって、自分をタレントとして勘違いしてしまったところがありました。原点回帰ではないですけど、もう一度ものまねと向き合わないといけないなって」

松村の自宅には、至るところに大河をはじめとした、ドラマのセリフが貼られている。一つひとつのセリフを手書きでメモし、壁一面にぎっしりと貼られた様子は、異様ですらある。ものまねのネタ帳の中に、松村は住んでいる。

「好きなことってやっぱり大事ですよね。好きなことをしている間は、麻酔がかかっているようなものですから、痛みや苦しさを感じないでいられる時間です。僕はどちらかというと、その人に似せたいというよりも、『その人自身になりたい』んですよね。時々やりすぎて、自分が誰なのかわからなくなる」

時代劇専門チャンネルの『龍ちゃん・松ちゃんのぶらり探訪・東海道』で共演して以来、親交を持つ俳優の原田龍二さんは、「松ちゃんは天才に見えて、ものすごく努力の人」だと語る。

「僕ら役者は、セリフを覚えて、お芝居に昇華させればいい。でも、彼の場合は覚えたうえで、いつでもアドリブとして出せる状態にしなければいけない。ものすごく努力しないと、できないことだと思う」(原田さん)

原田さんの実弟である俳優の本宮泰風の妻は、タレントの松本明子。松村と名タッグを組んでいたこともあり、「松ちゃんは身近に感じる親戚のお兄ちゃんのような存在」とも付言する。だが、普通の親戚のお兄ちゃんではない、と笑う。

「ものまねの人物が憑依しているときは、電話を切らせてくれない(笑)。延々と1人でものまねをし続ける。だけど、憎めない。変人なのに、義理人情に厚いし、思いやりも深い。こんなにつかみどころがないのに、人間らしさがあふれている人っていないと思います」(原田さん)

そして、こう添える。

「昔から伝えているんですけど、早く生涯の伴侶を見つけてほしいです。いつまでも元気でいてほしいからこそ、本当にそう思います」(原田さん)

今年、松村は56歳になった。原田さんが指摘するように、独り身を案ずる友人は多い。だが、「プールで出会ったおばちゃんが言ってました。1人は寂しいけど、2人は煩わしいって。深い言葉ですよ」と意に介さない。松村は、つかみどころがない。30年以上、松村のマネージャーを務める大竹昇司さんは、こう証言する。

「人間として欠けているところがいっぱいある。一般常識がごっそり欠けている。ですが、その分だけ集中して突出したところがある」

道理で翻弄されるはずだ。

“頭の中にでんでん虫が2匹すんでいる”

毎週金曜日、松村はニッポン放送にいる。

この日も、中山秀征、山田雅人、ウド鈴木、掛布雅之、坂田三吉、安倍晋三、立川談志─古今東西のものまねを速射砲のように浴びせ、向かい合って座る高田文夫さんを笑わせる。松村が『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』の金曜レギュラーに抜擢されてから、30年の月日がたとうとしている。

この間、松村は'09年に心肺停止を、高田さんは'12年に同じく心肺停止を経験した。高田さんは、

「やっぱり、たけし、高田、松村は、一度死んでいるから、もう何も怖くないね。合言葉は、『私のハートはストップモーション』」

歌手の桑江知子さんの代表曲を挙げて、冗談めかして笑う。30年以上交流を持ち、くしくも死の淵をさまよった仲。高田さんには、松村邦洋という人間がどのように見えているのだろうか?

「なにしろ、あいつの頭の中には、でんでん虫が2匹すんでいるので、何を言ってもダメ。放っておくのがいちばん」

でんでん虫が2匹すんでいる─。高田さんの言葉を聞いて、妙に納得した。

「『阪神』『大河』を極めたので、そのうちまた何かを見つけて深くこだわり続けるのでしょう。あるときは天才に見え、あるときは本物のバカに見える。私の葬式のとき、『バウバウ』をやってくれ」(高田さん)

松村は、高田さんのことを人生の師のように仰ぐ。

「古今の演芸についてもそうですし、『高田文夫のさんぽ会』で街を散策しているときも、いろいろなことを教えてくださいます。挨拶や礼儀が大切だということも、高田先生から教えていただいたこと。“挨拶にスランプなし”ですから」

挨拶の大事さを説くとともに、運についても一家言を持つ。

「僕は、我慢すれば、『運のポイントが貯まる』と考えるようにしています。人生は、いいことばかりではありませんから、ポイントカードのように運を貯めていかないといけない」

決して運だけではないだろう。実力がなければ、生き馬の目を抜く芸能界で35周年を迎えることはできない。盟友だった上島竜兵さんをはじめ、'90年代を共に過ごした芸人仲間たちは、泉下の人になってしまった。

「春一番さん、竜兵さん、(笑福亭)笑瓶さん、やっぱり寂しいですよね。寿命の寿は『ことぶき』と書くけど、そんなもんじゃないですよね。生きることが大事だと思います。売れるとか売れないとかは、その次でいい。死んじゃいけません」

生きていくためには何が大切だと思うか。松村に問うと─。

「驚くことだと思います。僕のものまねの原点って、自分が衝撃を受けたり、驚いたことがきっかけになっている。阪神タイガースが好きになったのも、大河ドラマが好きになったのも、『驚き』があったからです。驚きがあると、夢中になれる」

散歩が好きなのも、健康のためというよりも、「知らないものに出合える驚きがあるから。驚きは学びにもなる」と笑う。

「僕の人生は、恩人だらけです。出会いによって、今があります。出会ったときに、まずは話してみることです。出会いって障害物レースみたいなところがあって、合わない人や悪い人は、次から避ければいいんです。自分にとって大事な人とだけ付き合えばいいと思う。

それを見極めるためにも、やっぱり話してみないとわからないですよね」

取材中、「今後、こんなことをしてみたい─といった目標、野望はありますか?」と尋ねた。すると松村は、しばらく考え込んで、「もう少しやせたいですね」と語り出した。「ものまねの集大成ではないですが、単独ライブのようなことをしてみたい」といった答えを期待していたこちらの予想は、あっけなく裏切られた。

「(やせるには)散歩で身体を動かすしかないですね。僕は、水を飲んで歩いて、透明のおしっこをするのが好きなんですよ。あまりに水を飲むものだから、トイレに行く回数が増えちゃって。ニッポン放送で福山雅治さんと会うときは、いつもトイレでしたね。『“トイレの神様”って、松村さんのことだったんですねぇ』って、あの声で言われたこともありましたねぇ」

さっきまであんなにいい話をしていたのに、数分後には透明のおしっこの話をしている。松村邦洋の頭の中には、でんでん虫が2匹すんでいる。しかし、その独自の世界に、私たちはこれからも翻弄され、笑わせ続けられるのだろう。

取材・文/我妻弘崇