立教大学の専任教員をしながら精神科医として臨床を続け、評論家、エッセイストとしての著書も多数。そんな香山リカさんが大学を辞め、北海道南部にある“恐竜の町”むかわ町の小さな診療所で働き始めて2年がたつ。大学の定年を迎えたわけではなく、東京に居られなくなったわけでもなく、還暦を越えて縁もゆかりもない地へ―。人生を大転換させたきっかけや現在の心境を伺った。

二拠点生活を始めたきっかけは「ふたつの死」

香山さんの勤務先の正式名称は『むかわ町国民健康保険穂別診療所』だが、住民も職員も合併前の町の名から「穂別診療所」と呼ぶ。宿舎から診療所まで車で3分。宿舎の前には原野が広がり、四季折々の花が咲く。冬は白銀の世界が広がり、近くの川でダイヤモンドダストがきらめくこともある。

「地元の人には当たり前の光景ですが、こっちはまだ半分お客様みたいなところがあって。今まで自然や風景を愛でる趣味とかまったくなかったんですけど、ここに居ると目に入ってこざるをえないというか、そうするといちいちキレイだなって感動するんです」

日曜の夕方から金曜の夜まで穂別で過ごし、週末は精神科医として長らく受け持ってきた患者の診療のため東京へ。穂別比重高めの二拠点生活を始めたのは、2019年に香山さんが遭遇した「ふたつの死」にある。ひとり目は87歳で亡くなった香山さんの母。

「生前、母は私に、『女にとって60代は、子育ても仕事も落ち着く一番楽しい時期。まだ頭も身体も元気で何でもできるんだから、好きなことをしなさい』と言っていたんです。へき地医療のことは10年ぐらい前から考えていたので、母にその話をしたら『何言ってるの、やめなさい。せっかく立教にいるんだから』って、ちょっと矛盾してるんですよね。だから、介護も終わって、止める人がいなくなったというか、選択肢が広がったというか」

ふたり目はアフガニスタンで人道支援に携わっていた医師の中村哲さん。面識はなかったが、精神科医としてキャリアをスタートした中村さんを尊敬し、足跡を追っていたため、訃報に際して大きなショックを受けた。

この「ふたつの死」をきっかけに、香山さんは本格的にへき地医療への道を模索し始めた。

まずは医療過疎地の募集サイトをチェック。最初は離島も考えたが、「最初は地続きのエリアがいいのでは?」と気持ちが揺れた。紆余曲折あって、穂別行きを決めた。

周囲に病院がないへき地の診療所に求められるのは、何でも診てくれて、何でも相談に乗ってくれるプライマリ・ケアだ。しかし、1986年に医師になった香山さんは、2004年以降に必修化された2年以上の臨床研修を受けていない。

そこで、総合診療医研修の受け入れ先を探す必要があった。体力をつける必要もある。しかし、最も大変だったのは、20代のときに免許を取得したものの、弟から「二度と運転するな」と言われて封印していた車の運転だった。

運転が一番大きな負担だった

都会の走りやすい道とは違い、外灯もない真っ暗な道や携帯の電波が通じないエリアを走れるようにする必要もある。

「人生で35年は運転ができないと思い込んでいたので、“運転をしなければならない”というのは一番大きな負担でした。こんなことを言うと、『医療じゃないのか?』と言われそうですけど、『今まで努力したことは何?』と聞かれたら、『運転』と答えるぐらい努力しましたね。だけど、最近の教習所って昔のスパルタ式と違って、褒めて伸ばすスタイルなんですよね。『お上手ですね』なんて、いい気分にさせてくれて(笑)」

香山さんの朝は早い。7時半前に診療所に到着。病棟の回診や朝の勉強会を終えると外来診療が始まる。身体に疾患があって薬をもらいに来る高齢者もいれば、手に釣り針が刺さったと釣り人が来ることもある。

「ありがたいことに今は何でも動画に上げてくださる先生がいらして、患者さんに『ちょっと待ってて』なんて言いつつ、『釣り針刺さった 抜き方』とかって検索したりしています。 若いときはわからないことが恥ずかしいとか、失敗したらどうしようと思っていましたが、今は平気で『できない』と言えるし、狡猾にもなってくる。できないフリをして研修医にやってもらって、『おばちゃん助かったわ~』みたいな」

人間関係もある程度、経験を重ねると、いちいち傷つかない。ソリが合わない人がいても、柔軟かつ適当に対応できると香山さん。今まで培ってきたキャリアを、こんなふうに生かすこともできる。

「これは良しあしだと思うんですけど、精神科医としての刷り込みからか、患者さんに生活背景やこれまでの人生を聞いてしまうんです。いきすぎると身体の病状を見逃してしまうので気をつけなきゃいけないのですが、それがいい具合に作用することもあって。例えば、その方の生活の中でのストレスや、人生のたまりにたまったつらい出来事などに対し、精神科医的なアプローチができることもあるんです」

穂別で暮らすうち、多くの人が一芸に秀でていることもわかってきた。重機を操って庭を造る人、ペットとして馬やポニーを飼っている人、即興でジャズを奏でる人……。

「穂別は恐竜の町だから、化石の収集が趣味の方も結構いて、知識量もすごいんです。作業服を着たおじさんが、化石を見て『これは、〇〇層だね』と言い出したり、“読み書きもできない”という方が、含蓄のある死生観を語ってくださったり。私は長らく、偏見はいけないと言ってきましたが、ギャップを感じるたび、学歴や身なりで人を見ている部分があったのかもしれないと反省しているんです」

散歩の概念も変わった。東京に居たころはカフェなどの目的地を設定していたが、今は無目的にぶらぶら歩く。その途中でシマエナガに出合ったり、山菜を見つけることもある。

「ご高齢の方が、『昔のほうが野菜の種類が多かった』とおっしゃるので、どういうことかと思ったら、昔は食べられる山菜が山にたくさんあって、その都度、必要な分だけ採りに行っていたそうなんです。SDGsというか、豊かですよね。

東京に住んでいると、マンション1棟の中にも知らない人が住んでいたりしますが、こっちは住所をきちんと書かなくても郵便が届くし、保健師がほとんどの住民を把握していますから取り残されている人もいない。若い人だとプライバシーがないと思うんでしょうけれど、北海道の人ってわりと個人主義で、そんなに人のことを詮索しないんです」

軸足を精神科医に置きつつ、世の中の偏りに物申すかのように寄稿や講演もあまた行ってきた。その香山さんは現在、こんなことを思っている。

「やってみて合わなかったらやめる」ぐらいのスタンス

「高齢者や外国人、女性など社会的弱者といわれている人たちに社会が、自己責任だなんだって冷たくなっていくのに対して、『それは違うでしょ』と言い続けてきましたが、どこかで『言うだけじゃなぁ』という思いがずっとあって。今、日本には医師が偏在していて、東京や大阪は多いのに過疎地では無医村も増えているんです。自分の中にちょっとでも医師として使えるリソースがあるのなら、置き去りにされた場所にそれを直接届けたいなと」

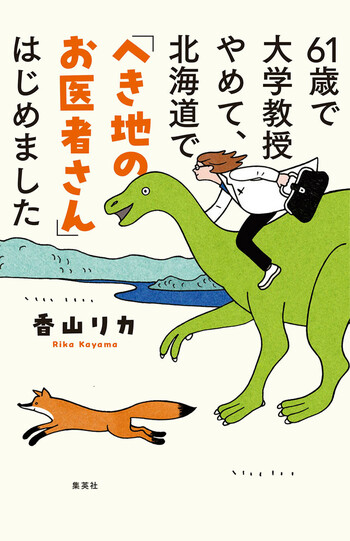

今回の大転換の経緯は、香山さんの著書『61歳で大学教授やめて、北海道で「へき地のお医者さん」はじめました』に詳しく書かれている。本を出した後、こんなうれしいことがあった。

「先日、母校を訪ねたら、『先生の本を読んだという産婦人科医の先生が、私も結構な年だけど前からへき地医療に興味があったので、やってみようかと思うんです。つきましてはここで勉強させてくださいって来ましたよ』って。年だからとか関係なくやってみようと思ってもらえたのがうれしくて。

とはいえ、今まで『ここに一生を捧げます』みたいに前のめりだったのに、つらくなって折れてしまう人をたくさん見てきました。私自身、数年後は、海外で医療貢献しているかもしれないし、離島に行ってるかもしれないし、どうなっているかはわからない。やりたいことがあるなら思い立ったが吉日。やってみて、合わなかったらやめるぐらいのスタンスでいいんじゃないでしょうか」

取材・文/山脇麻生