'92年から'03年まで放送された『電波少年』シリーズ。アポなし突撃、ヒッチハイク、無人島脱出、東大受験など今では考えられない無謀な企画のオンパレードだった。当時は出川哲朗や有吉弘行らも番組に出ていたが、思いもよらない転身を遂げた人もいて……。

「もう二度と、やれないと思いますね……。若さゆえの無知があって、できたことだと思います」

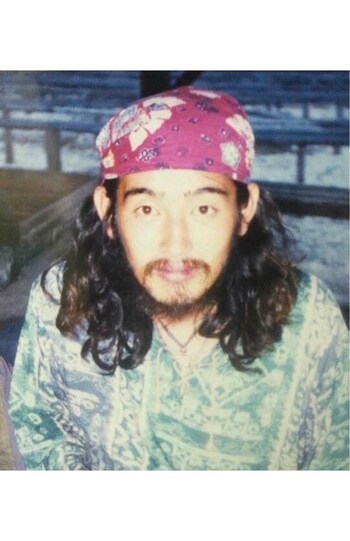

かつて、お笑いコンビ『R(ロッコツ)まにあ』として出演し、現在はピン芸人のしゅくはじめは『電波少年』について、そう振り返る。

1996年、偽の取材で呼び出されたが、取材スタッフもマネージャーも一向にやって来ない。しょうがないので2人は食事に行こうと歩き出した、そのときだった。

「どこ行くの? じゃ、俺が奢ってやるから乗ってけよ」

路上で待ち構えていたTプロデューサーのひと言から、約1年半にわたる“過酷な日々”が始まった。

迷わず「やります」と回答

「車に乗ると、アイマスクとヘッドホンを渡されました。そこで“あぁ、何かが始まるんだ”と思いました。ヘッドホンから流れる音楽は、想像以上の大音量でうまく考えることができなくなって……。周囲に誰がいるかもわからなくて、相方の中島ゆたかがいるのかもわからず不安でした」(しゅくはじめ、以下同)

到着したのは、愛媛県にある無人島。ここから自力で脱出し、人が住む場所までたどり着くことがゴールだと告げられた。

「“やりますか、やりませんか”と、選択を迫られて、迷わず“やります”と言って企画がスタートしました。私たちがテレビに出たのはこれが最初で、きっといろいろ番組からのケアがあるとばかり思っていました。それが、みんな帰ってしまうんです……。最初はドッキリ番組なのかと思っていました。戻って来て“テッテレー”と言われるのかな、と」

しかし、数時間ほど待ったが誰も戻って来ない。海岸沿いでたたずんだ2人は、これが“リアル”だと気がついた。傍らに置かれた鞄を開けると、水のペットボトル1本と使いかけのマッチ、そしてカメラが入っていた。

「なので、放送された映像の98%は僕が撮影したものです。ほかには、Tプロデューサーから“約束どおり奢るよ”と言われ、お菓子を渡されただけです。マッチ箱には、マッチ棒が10本ほど入っているだけ。相方とは“どうしよう”と茫然としました」

カタツムリをめぐって大ゲンカ

突然スタートしたサバイバル生活は、早々に行き詰まる。

「飲み水の確保に苦労しました。海水から真水を作る装置を作ることを試みましたが失敗し、最終的に雨水を飲んでいました。海岸から2時間ほど歩いたところに湧水もあったので、それも飲んでいましたね。井戸を発見して飲んだのですが、それはめちゃくちゃおいしかった。しかし、その後にお腹を下して死ぬかと思いました。井戸水を発見しても絶対に飲まないでほしいと思います。飲むことはないと思いますが(笑)」

食べ物を調理する、火の確保も課題だった。

「最初は何も考えずにマッチを使っていたのですが、あるとき気がつくんです。これを全部、使い切ったらまずいぞ……と。途中から焚き火を作り、その火を100日間ぐらい絶やさないようにしていました。寝るときは、どちらが起きて火の番をするんです。この火が消えたら、どうなるんだろう……、という恐怖はずっとありました」

水と火は確保できても、食べ物はどうしていたのか。やはり“海の恵み”に支えられていたのでは?

「いや、主食は自生しているヨモギの葉っぱを海水でゆでたもの。途中からカタツムリもゆでて食べていました。満月の夜だけ、カニが大量に海岸へとあがってくるんです。それを見つけたときは、めちゃくちゃ嬉しかった。カニだけにカニバブルで。人生でトップ10に入る喜びでしたね」

バブルも泡のようにはじけると、再び極限状態に陥っていく。

「相方とは途中でけっこうケンカもしました。それも“お前、カタツムリ1匹多く食べただろ?”と、ガチンコのケンカをして……。余裕があれば許せたのでしょうが、人間の気持ちってけっこういい加減なものだと思いました」

“スワンボート”で再び海に

いっさいの道具がないところから、火を使って木を切り、漂着物で束ねたイカダを作成。102日目にして、無人島からの脱出を果たした。だが、これで終わらない。

「今度はTプロデューサーから電話で“お前らすごい根性だな。東京で仕事をあげるから。でも、お金持ってないだろ? “足”は用意してやったから”と言われ、海岸を見るとスワンボートが置いてありました。これも最初はドッキリかと思っていました」

さらなる“過酷な旅”がスタートした。人が歩くほどの速度でしか進まないスワンボートを漕ぎ、東京を目指す。

「みなさんが乗るのは湖ですが、海は波と風があります。進行方向と逆に流れる潮や向かい風のときは、1時間必死に漕いでも1mほどしか進まない。なので、漕ぎ始めるときは毎日、漁師さんに潮の流れを聞いていました」

夜になると倒れ込むように海岸で眠り、目覚めるとボートを漕いだ。

「生活の一部となり、何にも会話がないんですよ。撮った映像を編集するスタッフさんからは“とんでもない映像だった”と言われたことがありました。実はこのとき、自分たちの姿がテレビで放送されていることすら知らなかった。だから“誰も見ていないのに何をやっているんだろう”と、ネガティブになった時期もありました。それが、少しずつ“頑張れ”と声をかけてくれる人がでてきて、頑張ることができました」

スワンの旅は、東京から仙台へと行き先を変え、終わりを遂げる。やりきった――、過酷な旅から解放されたとばかり思っていた。

「東京に戻ってマネージャーさんと食事に行くと“急で悪いけど、明日からインドに行ってほしい”と言うんです。長期間の旅で、私たちは長い髪とヒゲが生えていたこともあり、企画内容はインドのヒゲ仙人と綱引きをするというものでした。私は“売れると仙人と綱引きできるんだ、スゲーな”と、初の海外ロケに興奮していました」

最も過酷な旅の始まり

このとき、旅はまだ終わっていないことを知らなかった。1998年12月、インドの撮影現場に到着すると、さっきまで一緒にいたスタッフたちが姿を消した。不審に思っていると、現地の子どもが衛星電話を持ってきた。電話に出るとTプロデューサーからこう告げられる。

「場所、間違えちゃったな。インドじゃなくてインドネシア。足は用意したから」

ガンジス川を見ると、見慣れた白鳥のボートが……。

「このときは膝から崩れ落ちました。正直、もうスワンは見たくなかったんですよ。スワンに関するモノには触れたくないと思っていました。なので、このときもドッキリだと思っていました。でも、私たちは“やります”と言ってしまうんです。頭が悪すぎてインドからインドネシアは近いとばかり思っていました」

インドの都市・コルカタからインドネシアの首都・ジャカルタは、直線距離で約4000km。こうして、もっとも過酷な旅が始まった。

何度も命の危機を感じたという。

「河を進んでいるとワニが、海ではサメがついてくることもありました。そのときは、きっとこれがテーマパークだったら楽しいんだろうなと現実逃避していましたね。また、とある海域では本当に海賊が出るらしく、その海域をスワンで通ることは許されなかったんですね。ここでギブアップするか、飛行機で乗ってその海域を超えるかの選択を番組から迫られました。辞められるチャンスだと思い、ギブアップと言うと、飛行機に乗ってでも続けてくれと言われました」

これだけではない。

「タイのあたりは梅雨の時季に台風のような天候になることがあるんです。当初、その時季の出航はやめようという話も出ていましたが、番組的にまったく進まないのはマズいので、結局スワンボートを漕ぐことに。万が一スタッフが乗っている船と衝突したら、スワンボートが壊れます。なので、何かあったときに助けてくれるスタッフの船は、かなりの距離をとっていました。スタッフさんは“生きて、また会えたらいいね”と言って、船で離れて行きました。正直、いま生きているのがすごくラッキーなんだろうなと思っています」

騙され続けても「感謝しかありません」

命からがら、10か月かけてゴールを果たす。そのとき、コンビでこんな会話をした。

「めちゃくちゃ嬉しかったのですが、もうこの先、何が仕組まれていても、次は絶対に断ろうと2人で話し合いました(笑)。ですが、当時は番組に出たい人が大勢いましたから、出演できたのは宝くじが当たるぐらいの確率だったと思います。この番組じゃないと絶対にできない体験をさせていただきましたし、同世代でいちばんつらい思いをしていると思った瞬間もありましたが、今はそれが自信につながっています。『電波少年』には騙され続け、命の危機に晒されたこともありましたが、感謝しかありません」

帰国すると仕事は増加。長髪とヒゲがトレードマークの『Rまにあ』として知られる存在となったが、

「番組で丸刈りにしてヒゲも剃るというシーンがあったのですが、これによってお笑いイベントに呼ばれてもRまにあだと信じてもらえないことがあって……。本人たちはいつ出てくるんだという空気が流れて、それはつらかった思い出ですね」

しかし、芸人としての限界を感じた幼なじみで相方の中島は引退を決める。コンビは解散となり、しゅくは今ピン芸人として活動を続けている。最近はどんな活動をしているのか。

「2022年には、ペットシッターの会社『ハッピープリン』を立ち上げました。きっかけは『電波少年』です。今でも鮮明に覚えているのは、苦しかったことよりも、人に優しくされたこと。苦しいときに助けてもらったからこそ、自分も人のためになることができないかと考えたんです。そんなとき、コロナ禍でワンちゃんやネコちゃんを飼い始めた人が家を空けて出かけられないという声を聞き、やってみようと思いました」

もともと動物好きだったというが、本格的にペットを飼育するようになったのも『電波少年』がキッカケだった。

「番組で海外を旅する中で資金を稼ぐため、アルバイトをしていたんです。その中でヘビ使いに弟子入りをして、ヘビのお世話をしたり、ショーに出たこともありました。そこから爬虫類の魅力に目覚めたんです」

さまざまな経験が、今の人生を形作っている。