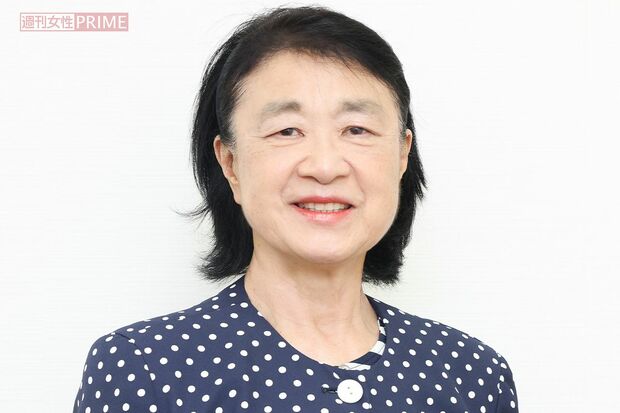

日本女性初の弁護士・裁判所長である三淵嘉子さんをモデルに描いた朝ドラ『虎に翼』が話題だが、この不定期連載では日本女性として初めて、さまざまな道を切り開いた人物をクローズアップ。第2回はアジア人女性として初めて宇宙に飛び立ち、現在は東京理科大学で特任副学長を務める向井さんの好奇心にあふれた人生について話を聞いた。

応募理由は「医師としての視野が広がりそう」

「日本人女性初、と繰り返し報じられましたが、自分で意識したことはありませんでしたね。アジア人女性初という表現や、私の出身地である群馬県初、館林市初、なんて書き方もありましたけど(笑)、カテゴリーを小さく分ければどんなものでも“初”になるでしょ?」

今から約40年前の1985年、毛利衛さん、土井隆雄さんとともに初めての日本人宇宙飛行士に選ばれた向井千秋さんは、あっけらかんとそう語る。男女雇用機会均等法の施行前だったこともあり、女性宇宙飛行士の誕生は大きな話題に。“紅一点”などと報道されることに、当時は違和感もあったという。

「世界レベルで言えば、私はすでに26人目の女性宇宙飛行士でしたから。でも多くの日本人女性にとって、私の存在が『自分も壁を破ってみようかな』と思うきっかけになるなら、という思いでしたね」(向井さん、以下同)

宇宙飛行士に選ばれた当時は、心臓外科医として大学病院で激務の日々を送っていた。医師を志したのは、小学生のときだったと振り返る。

「3歳年下の弟が、難病で足が不自由だったんです。いじめられることもあり、病気で苦しんでいる人たちを助けたいと思うようになりました」

自然豊かな群馬県館林市で、理科教師の父親と刺しゅうの仕事をする母親のもとに生まれた。元気に走り回る、好奇心旺盛な子どもだった。

「養蚕が盛んな土地で、近所から蚕の幼虫をもらって育てたことを覚えています。何をどれくらい食べるのか、いつになったら糸を出すのか、楽しみながら観察していました」

地元の小・中学校に進んだが、中学3年生の進路決定時に、医師への夢が明確なものに。医学部を目指すため、親戚を頼り東京の中学校に転校した。慶應義塾女子高校に進学後、一般受験で慶應義塾大学の医学部に合格。最終的に外科を専攻した。

「目の前で倒れている人を助けられる医者になりたくて、救命救急の医療技術が身につく外科、なかでも命に直結する心臓外科を選んだんです」

大学病院で、心臓外科医として夜となく昼となく働く日々。多忙を極めるものの充実した毎日のなか「日本人宇宙飛行士募集」の新聞記事が目に留まった。

「1983年12月の新聞記事でした。当時、宇宙に行けるのはソ連やアメリカの軍人だけという時代でしたから、本当に驚きましたよ。無重力空間で宇宙医学などの研究をする人材を募集していたんですが、宇宙飛行士になれたら医師としてもぐんと視野が広がるし、何より面白そうだと思って応募しました」

応募者数は500人以上。書類選考や筆記試験、心理・体力検査などいくつもの試験を経て、1985年、33歳のときに「搭乗科学技術者」として宇宙飛行士に選ばれた。

「2年ほどアメリカに留学するくらいの気持ちでした。終わったらまた医師に戻ればいいと。でも、人生ってそれほど甘くないんですよね」

宇宙飛行士が決定後にチャレンジャー号の悲劇が

向井さんら3人の日本人宇宙飛行士が決定したことで日本が宇宙ブームで沸き立ったわずか5か月後、スペースシャトル・チャレンジャー号の悲劇が起こる。乗組員7人は全員死亡。発射から73秒後に起きた空中爆発の様子は、テレビで繰り返し放送された。

「さすがにこのときは、医師に戻るべきか少し迷いました。でも、一度やると決めたことですから。宇宙開発分野に残ることにしたんです」

衝撃的な事故を目の当たりにし、恐怖や躊躇はなかったのだろうか。

「当時は、シャトルの打ち上げ400回ごとに1回は爆発のリスクがあるとされていました。普通の旅客機なら何万回に1回の確率でしょうから、それに比べれば当然リスクは高いです。でも宇宙での業務に限らず、どんなビジネスにだってリスクはあるでしょ? 人生で考えたら、何もしなくたって病気になることもあります。もともとそういう考えだったから、怖さはあまり感じませんでしたね」

この事故の影響で、スペースシャトルの事業計画は大きな見直しを迫られることに。打ち上げ再開の見通しがまったく立たないまま、ジョンソン宇宙センターに配属が決まった。

渡航前には、慶應義塾大学病院の同僚医師である向井万紀男氏と結婚。日本とヒューストンでの別居婚生活があわただしく始まった。

「本当に宇宙に行けるかどうかの不安より、期待のほうが大きかったです。だってオリンピックを目指すスポーツ選手だって、絶対に出場できる確約なんてないのに目標に向けて努力と準備をしているわけだから。それと同じです」

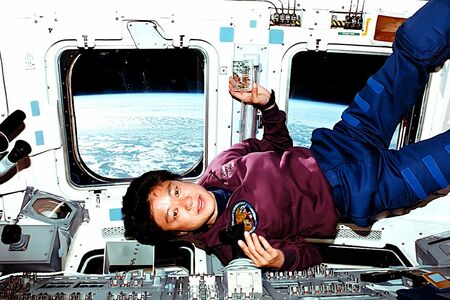

実際に向井さんがスペースシャトル・コロンビア号で宇宙へ旅立つことができたのは、それから9年後、42歳のときだった。15日間の宇宙滞在期間中は、分刻みで80以上のあらゆる実験をこなした。

無重力空間で金属を溶かしたり、植物や生物の成長を観察したり、衛星通信の速度を検証したり。何年もかけ、地上の科学者たちとともに準備を進めてきた研究実験だ。

「船内ではほとんど休みを取れなかったけど、地球を見ながら食事をするだけでも新鮮でした。夜になると、空気がないから星がとてもきれいに見えるんです。でもいちばん印象的だったのは、実は地球に帰還したあとに感じた重力の強さ。自分の手すら重くてたまらないし、物が地面に落下する速さも本当に不思議で。宇宙に行かないと絶対に味わえない感覚でしたね」

家庭でも職場でも男性が優位だった昭和、そして平成の時代に、多くの女性に夢と勇気を与えた向井さん。しかし令和となった現在も、世界基準で見ると日本の女性の社会進出は特に遅れているように見える。

一人ひとりが感じる幸福度のほうがずっと大切

例えば、世界経済フォーラムが6月に発表した最新の「ジェンダーギャップ(男女格差)リポート」でも、日本は146か国中118位だった。この結果を向井さんはどう見るだろう。

「この指数は女性政治家や女性管理職の比率などを鑑みて算出されていると思いますが、それだけで女性の能力は測れないと私は思っています。というのも、日本ではアメリカなどと違って多くの家庭で女性が家計管理を担っていますよね。データには表れていない部分で、実は女性の影響力がとても大きいんです。

社会においても、激務のなかで管理職になるより、プライベートも楽しみたいからあえて出世の道を選ばない女性もいます。自分自身でそういった人生の選択ができる日本女性の地位が、ほかの国に比べて低いとはいえないはず。このようなランキングだけでは、女性の社会貢献度を正しく測ることはできません。それよりも、一人ひとりが感じる幸福度のほうがずっと大切だと思っています」

向井さんが宇宙飛行を果たしてから約30年。2021年には実業家の前澤友作氏らが日本の民間人として初めて国際宇宙ステーションに滞在した。民間の宇宙ビジネスが成長を遂げた今、向井さんには新たな夢がある。

「いつか月に行きたいと思っているんです。定年してリタイアした方たちが海外旅行や世界一周旅行をするのと同じ感覚で、私は月に行きたい(笑)。着陸が無理なら遊覧飛行でもいいので、月から地球を見たいですね」

72歳となった今も、東京理科大学の特任副学長を務めるなど第一線で活躍を続ける。そして、月旅行の夢も決して諦めない。向井さんの姿はあのときと同じように、私たちに夢と勇気を与えてくれる。