ドラマや映画ではよく、がんになった人物が“余命”を告げられてショックを受けるシーンが登場する。しかし現実には、余命を超えて長生きするがん患者も多く逆に余命を聞いたばかりに寿命が縮まってしまう人も多いとか。「なぜ余命はアテにならないのか」、がん専門医に聞いた。

「医師の言う余命はアテにならない」

がん治療の過程では、がんの進行や高齢を理由に手術ができなかったり、抗がん剤が効かなくなるなど、積極的な治療が難しくなる場合がある。このようなときに、患者本人や家族が知りたくなるのは、「あとどのくらい生きられるのか」、すなわち余命だろう。

ところが、知りたい一方で、余命を告げられてショックを受けない人はいない。患者や家族にとって何よりつらい状況だ。

がん専門医として数多くのがん患者を治療してきた帝京大学福岡医療技術学部教授の佐藤典宏先生は、ズバリ「医師の言う余命はアテにならない」、さらには「余命は聞かないほうがいい」と断言する。

「例えば、余命1年と言われた患者さんが、3年、5年、10年と長く生きることがあります。また、逆に余命よりも早く亡くなる方もいます。医師の言う余命は、過去のデータや経験を根拠にしてはいますが、実際には個人差が大きく、ぴたりと予測するのは不可能。信じる必要はないのです」(佐藤先生、以下同)

問題は、アテにならないにもかかわらず、余命を聞いてしまったばかりに、貴重な時間を鬱々と楽しまないで過ごしてしまう人が少なくないことだという。

なぜ、そのような問題が起こってしまうのか。それは、医師の余命の考え方と、患者側の余命の受け取り方にズレがあるからだ。

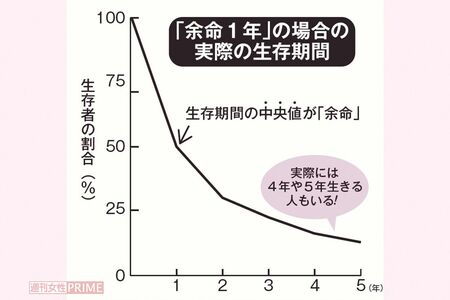

「医師が『余命』と言うとき、同じようなステージの患者のデータと経験から『生存期間の中央値』を想定しています。中央値とは、例えば、99人の患者を対象にする場合、生存期間の順に並べたときに中央に位置する値のこと。つまり、余命とは50番目に亡くなった患者の生存期間にすぎない。平均値のようなものなのです」

ということは、仮に「余命1年」と言われたとしても、半数の患者は1年以上長く生きるということになる。

余命の概念を示した上のグラフを見ると、生存期間の範囲は非常に幅広いことがわかるだろう。

医師はこのような図を頭に置いて余命を告げているが、受け取る患者側はそうは思わず、「あと1年の命」とか、「せいぜいもってもあと1年」などと、悲観的にとらえてしまうのだ。

「余命は聞かないほうがいい」が良い理由

佐藤先生自身は、先生のほうから患者に余命を告げることはないという。

「医師としては、『余命は聞いてほしくない』というのが本音です。もっと正直にいえば、聞かれても『個人差が大きいのでわかりません』と答えたいところです。知りたいという患者さんには、説明を尽くしてお話ししますが、問題は、多くの患者さんが診察室で『余命』という厳しい言葉を聞いたとたんに、頭が真っ白になってしまうことです」

すると、たとえ、そのあとに医師が「あくまでも推測の中央値であり、長く生きる人もいます」と説明したとしても耳に入らず、余命の数字だけが頭にこびりついてしまう。

実際に、それまで食習慣に気をつけていた人が、悲観的になって食事をきちんととらなくなることもあるとか。また、意気消沈して家にひきこもり、足腰が弱って、かえって死期を早めてしまうようなケースも少なくないという。

「ですから私は、『余命は聞かないほうがいい』とお話ししているのです。いろいろな事情で余命を聞いておきたいというお気持ちもわかります。ただ、テレビドラマや映画では、よく患者が医師に『あと何年、生きられますか』と尋ねるシーンがありますよね。そのせいか、余命は聞くものだと考えて、つい同じように聞いてしまう人が多いのではないでしょうか」

ドラマや映画には余命に関して別の問題もあるという。

例えば、2007年にドキュメンタリーが話題になり、その後、関連書籍がベストセラーになって榮倉奈々主演で映画化された『余命1ヶ月の花嫁』。末期の乳がんに侵され、余命1か月と宣告された24歳の女性の夢は、ウエディングドレスを着ること。

その夢を叶えるために友人たちが彼女と恋人との模擬結婚式を行い、その1か月後に亡くなるというストーリーで大きな反響を呼んだ。

また、今年1月から放送された連続ドラマ『春になったら』(フジテレビ系)は、膵臓がんで余命3か月とされた木梨憲武演じる父親と、3か月後に結婚式を控えた奈緒演じる娘の3か月間を描いた。この父親もまた、3か月後に亡くなっている。

さらに、今年の5月に放送された『生きとし生けるもの』(テレビ東京系)で渡辺謙演じる肝臓がん患者も余命宣告を受け、そのとおりに世を去っていった。ドラマや映画では「余命3か月=3か月の命」になることが多いのだ。

ステージ4は決して『イコール末期がん』ではない

「実際は余命より長く生きる人も多いのに、ドラマや映画の影響で、余命宣告どおりになると思ってしまう。むやみに寿命を恐れるよりも日々をよりよく過ごすことに気持ちを向けたほうがよいのではないかと思うのです」

現在、余命の告知のしかたについて明確なガイドラインはなく、個々の医師の裁量に任されている。

「実際、ぶっきらぼうに患者に伝えてしまう医師もいますしね。もし不本意な形で余命を知ったとしても、医師の言う余命は中央値というばらつきの大きい範囲内での予測であり、アテにならないと理解しておくことが大事でしょう。特に最近増えている高齢のがん患者の場合、体力の個人差が大きく、余命を予測するのはより難しいです」

余命と同じように、がんの「ステージ4」という言葉も誤解されやすいという。

「ステージ4について問題なのは、『イコール末期がん』ととらえてしまう人が多いこと。しかし実際には、ステージ4でも仕事や家事を続けながら、5年、10年と過ごしている人もいます」

そもそもステージ4とは、一般的に「がんが他の臓器に転移している状態」をいう。しかし、小さな転移が1か所にあっても、10か所以上にあってもステージ4になる。また、ステージ4の定義はがん種によって違う。

つまり、同じステージ4でも、状況は人によって大きく異なるのだ。

「今は次々と新しい治療法が開発されています。治療がうまくいけば、ステージが3や2に下げられる場合もあります。このような誤解についても、ドラマの影響があるように思いますが、ステージ4は決して、『イコール末期がん』ではないのです」

もちろん、がんが見つかったときにはすでに有効な治療法がない、かなり進行したケースもないわけではない。ただ、そういう場合でも大事なのは、あきらめずに少しでも全身状態をよくしておくことが大切だという。

「例えば、食事に気をつけて便秘を予防するとか、運動を続けて筋肉の衰えを防ぐとか。そんな心がけは決して無駄にはなりません。私の経験でも、余命やステージにとらわれずに過ごしている人のほうが、長生きできる人が多いように感じます」

ある50代の男性は、ステージ4のがんでも筋トレを続け、5年以上たつ今も治療を続けながらも健在だという。

余命に負けない暮らし方とは

また、大腸がんステージ4と診断された70代の男性も趣味の油絵を続け、展覧会を開いたことが話題になった。難しいがんでも、患者会をつくって全国のがん患者との対話を続けている女性もいる。

「2人に1人ががんになるという時代、自分が家族が、いつ余命に向き合うことになるかわかりません。でも、できるだけ筋力を維持すれば行動範囲も増やせるでしょう。そして、本人がやりたいこと、やれることを続ける。そんな日々を積み重ねているうちに、『気づいたら余命を過ぎていた』と思えるような過ごし方ができるとよいのではないかと思っています」

余命に負けない暮らし方

・できるだけ身体を動かして筋力の衰えを防ぐ

・身体によい食事をあきらめずしっかり栄養をとる

・やりたいこと、やれることに積極的にチャレンジ!

取材・文/志賀桂子

佐藤典宏先生 がん専門医。外科医。YouTube「がん情報チャンネル」を開設するなど、がん情報を積極的に発信している。著書に『がんにも勝てる長生きスープ』(主婦と生活社)など。