「子どものころ、親父にしょっちゅう殴られていましたよ。階段から落とされたこともあって、僕が下でうずくまっていたら、母親がダーッて下りてきましてね。助けてくれるのかと思ったら、僕の横っ面に足をのっけて“お父さんの言ったこと、わかったな!”って(笑)」

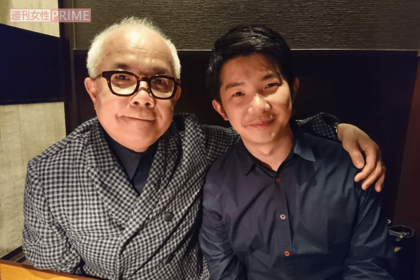

長男・小堺翔太が語る父の“素顔”

叱るとき、両親の意見が一致していなければ子どもが迷う。だから父親が手を上げたときは、母親も参戦する。「悪いことは悪い」と、徹底して叩き込むのが父・秀男さんと母・淑子さんの教育方針だった。

1956(昭和31)年生まれの小堺一機は、今年68歳。自身も3人の子を育て上げた。フリーアナウンサーで長男の小堺翔太は、家庭での父の“素顔”をこう話す。

「私が小学3年生くらいのとき、時間を忘れて夜遅くまで友達と公園で遊んでいたら、親たちが心配して大騒ぎになったことがありました。そのときに、“人さまに迷惑をかけるな”と、みんなが見ている前でパシッと……。でも、父に叩かれた記憶はそれだけです。普段は優しくて、面白い父親ですよ。

今も同居しているんですが、家で仕事の話をするとき、私の仕事やSNSまで見てくれていると知り、ビックリすることがあります。常に好奇心のスイッチがオンになっている状態で、夕食の途中でいなくなったと思ったら、舞台のアイデアを書き始めていたり。ついこの間も、地下にある自分の部屋に下りていって、夜中の3時を過ぎても出てこないから心配していたら、時間を忘れて夢中で映画を見ていましたね」

同じような証言はほかにもある。小堺の後輩芸人で、プライベートでも付き合いが深い、お笑いコンビ『ずん』のツッコミ役、やすが語る。

「5年前に『ジョーカー』が封切りになったとき、小堺さんは映画館で何と10回も見ているんです! しまいには“いいかげんにしてください”ってマネージャーさんが止めたそうですけど、“見るたびに発見があるんだよ”って、本当に楽しそうに話してくれました。

小堺さん、ああ見えて酒豪でしてね。飲みながら映画の話をするときはものすごい熱量で、例えば『ゴッドファーザー』なんか冒頭からエンディングまで、モノマネを交えながら正確に再現できるんですよ」

そんな酒席で小堺が決まって注文するのがウオッカベースのマティーニ。オリーブではなくレモンピールを浮かべた特注のカクテルは、『007』シリーズでジェームズ・ボンドが愛飲する、通称“ボンドマティーニ”。映画をこよなく愛する小堺の原体験は、幼いころに両親が与えてくれたものだった。

期せずして開いた芸能界への扉

「落ち着きがない子どもでしたけれども、映画館に連れていくと騒いだりしなかったらしいんですよ。『黒いオルフェ』みたいな大人向けの難解な作品を見にいったときも、母親が飽きて帰ろうとしたら、“まだ終わってないでしょ!”って、最後まで僕が見ているから、母親は“この子は天才かもしれない”と思ったみたいです(笑)」

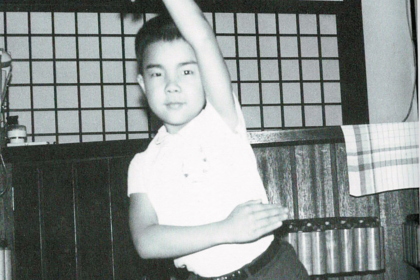

小学2年のとき、一家は浅草に転居した。寿司職人の父がおにぎり屋を営む家から、六区の映画街は目と鼻の先。父の商売の邪魔にならないように、小堺は学校から帰ると映画館に入り浸った。

「もぎりのお姉さんに顔を覚えられて、行けばタダで入れてくれたんです。たまにおじさんがもぎりをやっているときは、“父親が中にいるんですけど、急用ができたので捜しに来ました”って嘘ついて、1本見てから“すみません、他の映画館だったみたいです”って出てきた。それでも別に怒られませんでしたから、いい時代でしたよね」

2年後、父の仕事の都合で目白へ引っ越すことになる。転校初日、母は言った。

「最初の1週間が勝負だからね、おまえという人間をみんなにわかってもらいなさい」

促したのは、新しい環境でも自分らしく生きるための努力。芸が身を助けた、と小堺は言う。

「顔や頭じゃ勝負にならないから、面白さをアピールしたんです」

映画で養われた観察眼のおかげでモノマネは得意。先生や同級生のマネをしてみんなを笑わせる小堺は、クラスの人気者になった。そして、学校の映画授業でウィーン少年合唱団を舞台にした『青きドナウ』を見たことがきっかけで、NHK児童合唱団に入団。

「楽譜も読めないし、4次面接では“練習の日でも見たい寄席があったらそっちに行きます”って答えたんですけど、受かっちゃったんですよ。後で聞いたら、“ああいう変な子がいたほうが面白い”という理由で入れてもらえたらしいです」

同じころ、実は父も面接に臨んでいた。

「ある日、親父が“南極に行く”と言い出して、本当に面接に合格して第9次南極観測隊に同行する給仕になったんです」

小堺の初めてのテレビ出演

民間人初の南極料理人となった父は、一躍“時の人”となった。その息子ということで、小堺もNHKの特番のインタビューを受ける。これが小堺にとって初めてのテレビ出演となった。

「何を話せば番組ウケするかなと考えて、“大人になったら父のような料理人になりたいです!”って答えました」

だが、料理人になるつもりはなかった。そして、芸能人になるつもりもなかったが、6年生になると合唱団から選抜され、NHKの新番組『歌はともだち』にレギュラー出演することになった。

「歌だけじゃなく、楽器を演奏したり、コントみたいなことをやったり。メンバーには、後にずうとるびでデビューする山田隆夫君もいて、僕ね、山田君に殴られたんですよ。“まじめにやれよ!”って。そのときに思ったんです、芸能界っていうのは、山田君みたいに才能がある人が真剣に努力して目指すところであって、僕みたいにいいかげんな気持ちで足を踏み入れたらダメなんだと。

結局、1年くらいで僕だけ番組から降ろされて、親父からも“中途半端にやっているからだ”と言われました」

中途半端な気持ちだったことには理由があった。小堺には、すでになりたい職業があった。デザイナーである。

「美術はずっと成績が5だったんですよ。中2のころには都立の工芸高校のデザイン科に行くと決めていたんですけど、健康診断で色覚検査を受けると、みんなが見えている数字が僕には見えなくて……」

色とりどりのモザイクの中に浮かぶ数字が識別できない。病院で再検査を受けると、赤緑色弱と診断された。

「当時、色弱だと工芸高校の受験資格がなかったんです。眼科を5つ回ったんですけど、どこも診断は同じ。ショックでしたね。自分の中で将来に通じる扉がバタンと閉まった気分でした。

落ち込んでいると、親父が“おまえ、色弱なんだって?”って軽く言ってきた。“このクソじじい、無神経なこと言いやがって”って、ムッとしてたら、親父は続けて“いいなあ、人と違う色が見られて”って言ったんですよ。僕、単純だから、“あ、そうか!”って思って、気持ちが軽くなったんですよね」

これには後日談がある。父の秀男さんは'67年に第15次南極観測隊の料理人として2度目の南極を訪れた。そして'97年12月、3度目の南極はテレビ番組の企画で実現した息子との二人旅。親子水入らずで思い出話に花が咲く。41歳になっていた小堺は、今の小堺と同年代で現役の料理人である父に尋ねた。

「あのとき言ったこと、覚えてる?」

「ああ、あれはオレにしたら賭けだったな」

もしかしたらグレてしまうかもしれない─そう思いながらも、希望を見失った息子が自力ではい上がることを願って、父はあえて薄情な言葉をかけたのだった。

そして、父は賭けに勝った。

デザイナーの道を断念した小堺は商業高校に1番の成績で入学。卒業したら無試験の専門学校に行くつもりだったが、2度目の南極に赴任していた父に電報を打つと、「オマエハニゲルノカ」と返信が来た。

「何も気にかけていないようでいて、親父はうまいところを突いてくるわけですよ(笑)」

新たな“扉”

遅まきながら受験勉強を始め、一浪して大学に進学。そして3年生になったある日、新たな“扉”が目の前に現われた。

「『歌はともだち』に一緒に出ていた山尾百合子ちゃんと久しぶりに会ったときに、田村正和さんのモノマネとかやってたら、“『ぎんざNOW!』に出てみれば?”って言われたんです」

当時、若者たちの間で大人気番組だった『ぎんざNOW!』(TBS)には、「しろうとコメディアン道場」という視聴者参加の名物コーナーがあった。5週勝ち抜いて、チャンピオンになれば番組にレギュラー出演できる。

「出る気はなかったですよ。『歌はともだち』での経験が予防注射になって、自分には芸能界で仕事するのは無理だと思っていましたから。ところが彼女が勝手にハガキを出して、オーディションを受けることになっちゃった。5月21日です、忘れもしません、親父の誕生日なんで(笑)」

オーディションに合格し、本選へ。得意のモノマネを駆使したネタで、小堺は見事に5週勝ち抜き、第17代チャンピオンになった。番組の司会を務めていたタレントのせんだみつおは、そのときの印象をこう述べる。

「堺正章さんのお父さんで堺駿二さんという喜劇の名優がいらっしゃったのですが、小堺くんの動きや雰囲気から堺駿二さんと同じものを感じました。コメディアンとして天性の資質を持った若者が出てきたなと思いましたよ」

期せずして芸能界への扉は開いた。だが、扉の向こう側へ駆け抜ける準備は、意識下で整えられていたのかもしれない。オーディションのエントリーシートに、小堺は「マチャアキみたいになりたい」と書いていた。芸能人は無理と思いながら、胸のうちにはコメディアンに憧れる気持ちが育っていた。

飛び石の上を渡ってきた若手時代

「テレビに出るようになって、家族は口をきいてくれなくなりました。妹がいるんですけど、“恥ずかしい”って言いましたからね」

小堺の芸能界入りに家族は反対だった。両親は、水商売ではなく会社員になることを息子に望んでいた。しかし、気がつけば小堺はすでに扉の向こう側を歩いていた。

「テレビ番組の前説のような仕事がちょこちょこ入ってきて、就職活動もしていなかったから、引き返せなくなっちゃったんです。だから親父に、“3年間だけやらせてくれ”って頼みました。“どうせティッシュペーパーみたいに捨てられるだけだ”と言う親父に、“だったらハンカチになる”って言い返して」

名言(?)を吐いた以上、行動で示さなければならない。折しも、黒澤明監督の『影武者』が製作発表を行ったばかりだった。小堺は傀儡師のオーディションを受けて不合格になるものの、主役の武田信玄役に当初決まっていた勝新太郎さんが俳優養成所(勝アカデミー)を開設することを知り、勇んで受験。狭き門を突破し、第一期生として入所を果たした。

「担任の先生が岸田森さん、講師陣は森繁(久彌)先生、津川雅彦さん、川谷拓三さん、石橋蓮司さん、太地喜和子さん……、そうそうたる方たちで、勝さんご本人の講義もあったんですよ。勝さん、僕らが行くような居酒屋で一緒に飲んでくれたこともあったんですけど、いきなり店員さんに“今から貸し切りにしてくれ”って言って……」

店員がオドオドしていると、「貸し切りだって言ってんだろ!」と勝新がすごむ。「オーナーに確認してまいります」と、あたふた奥に引っ込んだ店員が再び戻ってくると、今度は穏やかに「いや、いいんだ、オレたちは君に勉強させてもらったんだ」と言って1万円札をチップで渡す。そして小堺たち生徒に向かって講義。

「“いいか、今のが本当に驚いたときの人の顔だ、よく覚えておけよ”って(笑)。演技の指導でも、一生懸命セリフを覚えて行くと、そういうのがいちばんタチが悪いって怒られた。“前の日に稽古して、これで褒めてもらえると思ったことを冷蔵庫に入れて、そのまま現場に持ってくるからヒヤッとするんだよ”と。大事なのは現場の温度だと教えてくれたわけですけど、当時の僕はまだそれがよくわかっていなかった」

勝アカデミーに通いながら、『紅白歌のベストテン』(日本テレビ系)の前説もやった。『見知らぬ恋人』(朝日放送)では端役ながら初めてドラマにも出演。しかし、

「NG16回出して、主演の小川真由美さんから“この子、大丈夫?”って言われました。本当に現場では脂汗かいて、恥かいて、“帰れ!”って怒鳴られたことも何度もありましたよ」

それでも誰かが声をかけ、次の一歩を踏み出す機会を与えてくれた。「一本道じゃなくて飛び石の上を渡ってきた」と小堺は言う。父と約束した3年がたつ前に芸能事務所『浅井企画』にも入れた。看板タレントである萩本欽一の番組にいきなり起用されるほど甘くはなかったが、事務所には『ぎんざNOW!』で知り合った先輩─しろうとコメディアン道場の初代チャンピオンであるラビット関根(関根勤)がいた。

小堺と関根は下北沢のライブハウスでコント修業に励んだ。客が3人しかいない日もあったが、'81年にはラジオ番組『夜はともだち コサラビ絶好調!』(TBSラジオ)もスタート。そして'82年、『欽ちゃんのどこまでやるの!』(テレビ朝日系)に出演。関根と組んだ「クロ子とグレ子」で大ブレイクし、お茶の間に顔と名前が一気に知られた。しかし「売れた」という実感はなかったと小堺は言う。

「クロ子とグレ子って、『欽どこ』のメンバーの中ではメインから外されたサブキャラなんですよ。大将(萩本)からも“ウケなかったら放送しない”と言われていて、関根さんも僕も責任を感じないで気楽にやれたから、それがよかったんだと思います。だいたい僕は大将にホメられたことがありませんでしたから。一生懸命やりますってやる気を見せれば、“一生懸命は誰でもできる”って言われるし、笑わせようとすると“ギャグ言ってちゃダメ”と言われるし、あげくの果てに“おまえは売れない、ピン(1人)の仕事は来ないよ”とハッキリ言われた。悔しくて稽古が終わるとディスコへ行って、“萩本、死ねー!”って叫んでましたもん(笑)」

大ピンチを救った大先輩の言葉

その小堺に、ピンの仕事が来る。'84年、『ライオンのいただきます』(フジテレビ系)のMCである。

「ドッキリだと思ったんですよ。だってタモリさんの『笑っていいとも!』に続いて流れる生放送ですから、司会の経験もない28歳の若造が起用されるわけないだろうって。だけど、チャンスっていうのは、チャンスの顔をして来ないんですよね」

初めてのメイン。毎回、スタジオに「おばさまたち」を招き、トークを繰り広げる。小堺が司会に抜擢された理由は、「おばさまたちから可愛がられそうなキャラクター」ということだった。しかし、トークはさっぱり盛り上がらず、視聴率も低迷。

「新聞で酷評されました、“小堺が空回りするのを見ていられない、消えていただきます”って。責任はすべて自分にかかってくる。矢面に立つって、こういうことかと思いました」

落ち込む小堺。そこに連絡をしてきたのは盟友の関根だった。

「『カックラキン大放送!!』で一緒だった堺正章さんから、“小堺くんに一人でしゃべってんじゃないよって言っといて”って、言いつかったんですよ。すごいよね、やっぱりレジェンドにはわかるんだね」

小堺が空回りしている原因、そして何をすべきかを、堺はひと言で伝えたのである。

「まるでダムが決壊するように、勝さんや大将や堺さんの言葉が全部つながったんです。僕はトークを盛り上げようと、一生懸命準備をして必死にしゃべっているだけで、ゲストのおばさまたちに気持ちよく話をしてもらえていなかった。

実は簡単なことで、人の話を聞けばよかったんです。練習しておいたセリフを言うのではなく、相手の話に自然に反応する。そこに気づいたら、ボクサーが頭で考えなくても自然にパンチが出るみたいに、ゲストの話にうまく反応できるようになってきて、番組の視聴率も少しずつ上がっていったんです」

気の利いたセリフやギャグを用意しておかなくても、普段から見たものや聞いたことが蓄積されていれば、脳が勝手に反応して現場の温度に合ったひと言が口から出てくる。例えば、番組でゲストの話に会場がシーンとなったとき、小堺が放った「東京にもこんな静かな場所があったんですね」というセンス抜群のリアクション。その話芸は恩師の萩本からも認められた。

「僕自身、番組でのトークが面白くなってきているかなと感じられるようになってきたころ、大将の番組に呼んでもらったことがあったんです。で、大将から、“おまえ今、日本でしゃべりいちばんうまいよ”って初めて褒めてもらって、その後に手紙までくれたんですよ。

《昔むかし、あるところに吸盤でいろんなものをくっつけるタコがいました。タコは得意になっていましたが、吸着力がなくなってきました。すると寿司屋のせがれが吸盤をいっぱい持ってきて助けてくれようとしましたが、自分の吸盤じゃないからくっつきませんでした。でも、タコは海に帰って、その寿司屋のせがれのことを自慢しているそうです……》

そんな物語が書いてあって、もう僕、涙が出ちゃって」

『いただきます』は'91年に『ごきげんよう』にリニューアルされ、放送は'16年まで続いた。32年という放送期間は『笑っていいとも!』と肩を並べる。押しも押されもしない名司会者となった小堺だが、コメディアンとしての才能は'85年から30年以上続いた舞台『小堺クンのおすましでSHOW』で磨き込まれていった。

居心地がよすぎた人気舞台に幕を

「僕のショーなんて誰も見にこないだろうと思っていたんですけど、機会を与えてもらいましてね。飛び石を置いてくれる人がいたんですよ。で、やってみてわかったんです。おしゃれなこともバカなことも一つのステージで表現する、これって自分がやりたかったことだなって」

歌、踊り、タップ、コント、トーク─アメリカンスタイルで繰り広げられる楽しさのフルコース。初回から第5回公演までゲスト出演した関根は言う。

「歌や踊りはニューヨークのミュージカルみたいでとってもスマートなんですよ。一方でバカバカしいお笑いもいっぱいあって、コントやっててすごく楽しいから僕がどんどん時間を延ばしちゃったら、それに小堺くんも付き合ってくれましてね。上演時間が4時間くらいになったんじゃないかな。

あの面白さを知ったおかげで、僕もコメディーの舞台をやりたくなって、'89年に『カンコンキンシアター』を旗揚げして、『おすまし』を卒業させてもらったんです」

小堺は『おすまし』の舞台に本場のクオリティーを求め、毎年ニューヨークを訪れるようになる。その旅に同行した経験がある、前出のずんのやすは言う。

「ブロードウェイのミュージカルを見にいくと、小堺さんは役者の演技だけじゃなく、観客のリアクションまで観察するんですよ。食事のときも、『セックス・アンド・ザ・シティ』のロケ地になった『ゴッサム』というレストランに連れていってくれたり。

小堺さんから、“現実を知っている人がいちばんロマンチストだ”というチャップリンの言葉を教えてもらったことがあるんですが、小堺さん自身が、本場の文化を肌で感じることを大切にされているから、あれだけお客さんが沸くスタンダップコメディーを演じられるんだなと思いました」

毎年、満員御礼だった『おすまし』は'17年に幕を閉じた。なぜ終止符を打ったのか? 小堺は「居心地がよすぎた」と、その理由を述べる。

「スタッフはみんなツーカーで、例えばタップシューズのヒモが切れたら、“直して”って言わなくても2分後には直っているんです。そういう環境に慣れすぎると、ほかの舞台に出させてもらったときに、愚痴を言っちゃうと思ったんですね」

『おすまし』の復活はない、やるなら新しいことをやりたいと小堺は言う。その心境は、『ごきげんよう』のサイコロトークで流れた音楽と一緒。♪なにが出るかな、なにが出るかな─。

「船に例えるとね、萩本さんや、たけしさんや、さんまさんはクルーザーで、エンジンがついているから自分で外海に出ていける。僕は、エンジンはないけど帆を張っていて、いろんな人が送ってくれる風を受けて進む。

思いがけない方向へ進むこともあるけれども、そのおかげで僕は自分では気づかなかった長所を引き出してもらえた。司会もそうだったし、舞台もそうだった。次はどんな風が吹いてくるか? 破けそうな帆をいっぱいに広げて(笑)、楽しみにしていますよ―」

●Information 小堺が歌とトークを披露するスペシャルライブ『Kazuki Kosakai Sing,Sing,Sing &Talk!!』が10月26、27日に東京・COTTON CLUBで開催

<取材・文/伴田 薫>