カオスな世界観の中で、果てしなく繰り広げられるバイオレンスとエロスの物語─。小説家・夢枕獏の出世作ともいえる『キマイラ』('82年~)や、『餓狼伝』('85年~)などの伝奇シリーズは、“漢のファンタジー”として根強いファンがいる。

女性読者が行列をつくるサイン会

一方で、新刊のサイン会のたびに女性読者が行列をつくる作品もある。累計700万部を突破した空前のヒット作、『陰陽師』シリーズ('86年~)である。夢枕本人はこう振り返る。

「『陰陽師』はいきなり売れたわけじゃないんですよ。少しずつ、年1回増刷で、売れるまで10年近くかかったかな? その間に岡野玲子さんが漫画化してくれて、売れ始めたら映画やテレビドラマ、舞台でも演じられるようになって、一気に読者が増えたんです」

今年4月には、4本目の映画となる『陰陽師0』が公開。主人公・安倍晴明の学生時代を描いた脚本は、夢枕と40年以上の親交がある佐藤嗣麻子監督が手がけた。

「獏さんに初めて会ったのは私が19歳のときでした。講演会場にファンレターを渡しに行って、それがきっかけでSF愛好者たちとの交流会みたいなところに出入りしているうちに、獏さんから“君はもうこっち(作家)側の人間だから、いつか『陰陽師』を映像化してよ”と言われたんです」(佐藤監督)

ファンへのリップサービスではなかった。創作の参考にと、夢枕から平安時代のことを調べた分厚い辞典を贈られたこともあったと話す佐藤は、占いや呪術を司る官職であった陰陽師の系譜を丹念に調べ上げ、綿密な時代考証を重ねながら映像作品の構想を温めてきた。積年の約束は、こうして果たされた。

『陰陽師0』の試写室で、夢枕は何度も泣いたという。予告編の最後には「どれだけ楽しみにしていただいても大丈夫です。ご期待ください」という夢枕のメッセージも流された。『陰陽師0』は期待に違わぬ大ヒットを記録し、興行収入は10億円を超えた。

“当たる”コンテンツとして、社会現象とまで評される『陰陽師』の人気。火付け役となった夢枕は、こう分析する。

「安倍晴明は僕がつくったキャラクターではなく、歴史上に実在した人物です。だから誰でも“私の陰陽師”“私の安倍晴明”を思い描くことができる。それがよかったんだと思うんですよね。陰陽師って平安時代に説話みたいなものが生まれて、鎌倉時代に『今昔物語集』に晴明が登場し、能や歌舞伎などの芸能で演じられ、明治のころには講談にもなった。陰陽師の物語には1000年以上の歴史があるんですよ。

ただ、その歴史の中で、僕が初めてやったことがひとつだけある。それは、晴明を“美形の男”として描いたことなんです」

安倍晴明は41歳で朝廷に仕える陰陽師となり、現役のまま85歳で没した。歴史上で語り継がれてきた晴明像は、おじいさんか子どもだった。しかし、小説には空白を埋める力がある。夢枕が描く晴明は40歳前後。シリーズ第1作には、その容姿がこう記されている。

《長身で、色白く、眼元の涼しい秀麗な美男子であったろう》

イケメンの主人公が呪術を使って摩訶不思議な事件を解決する。その物語が荒唐無稽にならないのは、登場人物が明確な理に則して動いているからだと夢枕は手の内を述べる。

「呪術を使った小説で、最初に理屈づけをしたのが僕の『陰陽師』だったと思うんです。“呪”というのは“名”であって、人間や物事の在様は名前をつけることによって縛られる。名前があるからそれが存在するというのは、科学が宇宙を理解するのと同じ方法なんですよ。そのルールを越えて事件を解決することはやっていないから、時には晴明が“これはおれにもどうにもできない”と博雅に言う場面も出てくるんです」

『陰陽師』には、晴明の相方として欠かせない《公卿にして雅楽家》の源博雅も、好男子として描かれている。

「晴明と博雅の相棒ものという設定は、書く前から決めていたんだけれども、意外だったのは2人の関係をBL(ボーイズラブ)だと受け取る読者がいたことで(笑)。その人たちが陰陽師ブームを後押しする一因になってくれるとは、さすがに僕も想像していなかった」

音楽と小説の“異種格闘”に臨むも

『陰陽師』も、『キマイラ』や『餓狼伝』も、まだ完結はしていない。“長寿”であること、それも夢枕のベストセラー小説の特徴であり、ファンにとっての大きな魅力でもある。

「書いているとね、物語が“まだ終わらせないでよ”って僕に言うんだよ。だから終われずに書き続けて、気がつけば20年、30年たっていた小説がいくつもあるんです」

夢枕は常に10本前後の連載を抱えている。原稿は今も手書き。パソコンよりも原稿用紙に万年筆のほうが、ヒマラヤでもユーコン川のテントの中でもすぐに書けるからだ。

格闘技やアウトドアなど、夢枕とは共通の趣味を通して親交が深い噺家の林家彦いちはこう証言する。

「つい1か月ほど前も一緒に格闘技観戦に行ったんですが、試合の途中で何か思い浮かんだんでしょうね。獏さん、いきなりカバンから原稿用紙を取り出して書き始めた。そんなのしょっちゅうです、リモートワークの先駆者ですよ(笑)。移動中の新幹線でも書いているし、釣りに行けば堤防で釣り糸を垂らしながら書いている。魚が掛かって、“釣れてますよ!”って教えても、“うーん、ちょっと待ってくれるかな”って、筆が止まらないんですから」

見たものや感じたことが文章となり、泉のごとく湧いてくる。そして、夢枕自身がそれを楽しんでいる。

「僕は音楽に精通しているわけじゃないけれども、ピアニストのキース・ジャレットは好きでね。来日したときに“対決”したいと思ったの。コンサート会場に原稿用紙を持っていって、万年筆にインクをたっぷり入れて、演奏が始まったら客席でキース・ジャレットのピアノを全部言語化しようとした。浮かんだ書き出しは、“天使が舞い降りてきた”だったな。1行目が書ければ、あとは自分の脳内で起きていることを描写していけば、いくらでも書けるんです。ただね、書くときのカリカリっていう音が周囲に響いちゃって。30分で隣の人に怒られた」

客席では本領発揮ならず、夢の異種対決は途中棄権。だが、自ら舞台に上がれば周囲に遠慮はいらない。芸大の学生が弾くピアノを即興で文章にしたり、朗読による音楽家とのセッションを開催するなど、夢枕は音楽との“組手”を試みてきた。そんな密かな楽しみは、小説の中にも迸っている。11年かけて完結した『東天の獅子』(天の巻・嘉納流柔術)全4巻では、姿三四郎のモデルとなった西郷四郎と、琉球拳法の達人である東恩納寛量との死闘の場面に、こんな描写がある。

《音楽が始まった。弦が鳴っている。ヴィオロンの高音が、天空の光の中に満ちている。その音と光の中で、四郎も一緒に鳴っている─》

「原稿用紙の上で戦いが始まると、どちらも“まいった”と言わないんだよ(笑)。こっちも長く書いているから登場人物の一人ひとりに情が移って、なかなか決着がつけられない。いずれかが負けるにしても、当人が納得する負け方をさせてやりたいと思って、ひと晩中、布団の中でアイデアをメモしているうちに夜が明けることもありますよ。で、脳が鼻から垂れるくらい考えていると、格闘シーンを音楽のセッションで描写するようなアイデアが必ず出てくるんです。そうやって自分でも納得できる結末に行き着いたときは、書きながら泣きますよ(笑)。

ところがね、自分の文章で泣くという話を以前、何人かの女性作家にしたら“本当? 信じられない!”みたいな雰囲気になったことがあった。泣かずに書けるというのが、逆に僕には驚きで……」

前出の佐藤監督は、夢枕の感性に対して抱いている印象を、ユーモアを交えてこう述べる。

「少しマゾっぽいところがあるのかもしれませんね(笑)。自分を追い詰めて、それに耐えられる自分が好きというか。いい意味でロマンチストなんですよ。獏さんの文章ってテンポがあって映像的ですけれども、普段の会話でも、例えば見ている風景に対して小説に書くような文学的な表現を使うことがよくあります。一番びっくりしたのは夢の話で、獏さんは夢を文章で見ることがあるそうなんです」

物語が文章となって夢に出てくる─。そんな稀有な力が宿る体験が、夢枕の生い立ちにはあった。

小説家への夢と就職での挫折の果てにー

「絶対音感ってあるじゃないですか? 習得できるのは4、5歳までで、それ以降になるといくら訓練しても身につかない。そういう能力って人間の身体にはほかにもあって、スポーツもそうだし、物語をつくる能力もそのひとつだと僕は思うんですよ」

1951年、夢枕は神奈川県小田原市に生まれた。くしくも4、5歳のころ、父親が寝物語を聞かせてくれていた記憶が夢枕にはある。

「毎晩、親父が適当につくった話をしてくれたんですけれども、“はい、おしまい”って言われても僕は全然寝ない子で、“その続きはどうなったの?”ってしつこく聞いていたんです。

そのうち親父も続きを考えるのが面倒くさくなってくるから、“じゃあ僕が話す”と言って、布団の上に立って寝ないで物語をしゃべっていた。どんな物語だったのかはよく覚えていないけれども、知らず知らずの間に楽しみながらそういう訓練をしちゃったおかげで、70歳を過ぎた今でも物語が枯れることなく湧いてくるんじゃないのかな」

書くことは苦にならない。中学生になると小説を書き始め、ガリ版を切ってクラスメートに読ませていた。

「そのころには自分は小説家になるんだと確信的に思いながら書いていました。だけど、そのために勉強したわけでもなくてね。資料を読んで、史実や事実をわかったうえでウソを書くということを知らず、想像だけで小説は書けると思っていたんです。だから何を書いても、途中でどうしていいかわからなくなった(笑)」

高校生になると読書量も増え、小説の作法もわかってくる。夢枕は友人を誘って校内に文芸部をつくり、小説を書き続けた。そして東海大学文学部へ進むと、作品をいくつもの同人誌に寄稿するようになった。

が、まだアマチュア作家。大学卒業後は出版社の採用試験も受けたが不合格。落ちたことで夢枕は自ら退路を断ち、アルバイトをしながら小説家を目指した。

「月2万円の食費を入れれば家にいてもいいと親も許してくれたので、土木作業員をやったり、夏は奥上高地の山小屋で働いたりしながら小説を書き続けたんです」

小説と山。どちらも夢枕にとっては冒険の舞台だった。ヒマラヤには9回も訪れているが、最初に行ったのが23歳のときだった。

「20歳のころには山の小説を書きたいと思っていたんですよ。で、アルバイトでお金を貯めて、いよいよヒマラヤへ出発というときに親父が交通事故に遭って頭蓋骨陥没の重傷を負ったんです。病院に駆けつけると、命は助かったけれども、おふくろはベッドの横でおろおろしていた。だから僕も、“ヒマラヤへ行くのはやめて就職するよ”って言ったんです。そしたら親父が、“ヒマラヤ、行ってこい”と。あのひと言がなかったら、僕は小説家になっていなかったかもしれない」

体験するすべてを小説にフィードバック

小説家としてデビューするチャンスは26歳で巡ってきた。'77年、SF界の巨匠・筒井康隆を中心に活動していた同人誌『ネオ・ヌル』に発表した『カエルの死』という作品が、SF雑誌の『奇想天外』に転載。自分が書いた原稿で初めて収入を得た。

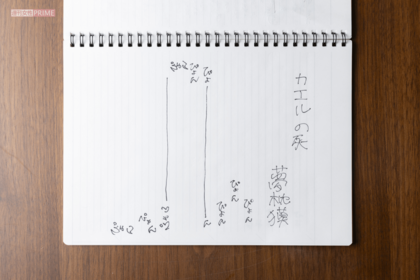

「『カエルの死』は、物語というよりも表現の面白さを認めてもらった作品で……」

と言って、夢枕がノートに再現したのが前ページの原稿。活字の配列でテーマを表現する、タイポグラフィックと呼ばれる手法である。

プロになった夢枕は、'79年に1冊目の著書となる連作短編集『ねこひきのオルオラネ』を上梓。随所にタイポグラフィックも駆使した大人のメルヘンで、主人公の「ぼく」には夢枕自身の経験が投影されている。早川版『猫弾きのオルオラネ』第2話『そして夢雪蝶は光のなか』には山で出会った女性が登場するが、夢枕が30歳で結婚した妻との出会いも霧ヶ峰の山小屋だった。

「かみさんの両親にご挨拶に行ったら、“失礼ですけど年収は?”って聞かれてね。当時の原稿収入は60万円しかなかったんだけれども、“アルバイトで食わせますから大丈夫です”って答えて。よくそれで結婚を許してもらえたよね(笑)。結婚してからしばらくは、かみさんもパン屋で働いていて、お店で余ったパンの耳やソーセージの切れ端をもらってきては、2人でそれを食べたりしながら僕は原稿を書いていた」

大人のメルヘンから一転、『キマイラ』シリーズに始まるバイオレンス作品を発表すると、夢枕は一躍ベストセラー作家となった。熱烈な読者の1人でもある前出の林家彦いちは言う。

「格闘シーンの描写が超リアルなんですよ。僕も柔道や空手をやっていたから身体の動きはよくわかるんですけど、技をかけたときの関節の曲がり具合とか、読みながら痛みまで伝わってきますからね」

事実を知り尽くしていればこそ、本物以上の虚構も書ける。格闘技に関する夢枕の知識は筋金入りだった。戦いの“奥儀”に迫ろうと道場やジムに通い、最強と謳われるグレイシー柔術の秘密を探るためにブラジルまで飛んで行ったこともある。

夢枕が自ら没入する趣味は、小説にフィードバックされる取材でもあった。雪崩にも遭遇したヒマラヤでの経験は『神々の山嶺』('97年)に結実し、柴田錬三郎賞と日本冒険小説協会賞を受けた。釣り人を主人公にした『大江戸釣客伝』('11年)は泉鏡花文学賞、舟橋聖一文学賞、吉川英治文学賞の三冠に輝いた。30代で月産800枚を超えた驚異的な原稿枚数(アウトプット)は、常人離れした取材(インプット)にも支えられている。夢枕の取材旅行に何度も同行した彦いちは言う。

「ヒマラヤにも行きましたし、カヌーイストの野田知佑さんと連れ立ってカナダのユーコン川に行ったこともあります。カヌーに乗っていて、現地のガイドが“バック(後ろ)!”って言うたびに、獏さんが呼ばれたと思い大きな声で“ハイ!”って返事して(笑)。

とにかく獏さんは何でも自分でやってみないと気が済まないところがあって、シルクロードを旅したとき、砂漠の真ん中で砂嵐に襲われたんですよ。危ないからバスの中で待機するように言われたのに、獏さんは“僕はこの砂嵐を感じてきます”って外に出て行った。“身体中の穴をふさげば大丈夫”って獏さんが言うから、僕も負けずに目と鼻と耳をふさいで飛び出しましたけれども、あれは『地球の歩き方』には絶対に載せられない砂漠の楽しみ方でしたね」

シルクロードの旅は、約30年前に連載がスタートした冒険小説『ダライ・ラマの密使』のための取材。僧侶で探検家の河口慧海がチベットでシャーロック・ホームズと出会い、仏教の原典を探し出す壮大なストーリーである。

「コナン・ドイルの『最後の事件』で、シャーロック・ホームズは死ぬんですが、実は生きていて、シーゲルソンというノルウェー人になりすましてチベットに行っていたと『空き家の冒険』に書かれているんです。その期間が、河口のチベット探検の時期と重なっていることがわかってこの小説を書き始めたんですけれども、チベットで伝説となっているシャンバラという理想郷がタクラマカン砂漠の真ん中にあったと決めるまでに20年かかった。

さらに当時は、ロシアと中国とイギリスがチベットの空白域を取り合うグレートゲームと呼ばれる状況の真っただ中だったから、ラスプーチンが出てきたりして、どんどん話がふくらんで、完結するまでにあと何年かかるか(笑)。フィジカルは間違いなく落ちてきているので、寿命があるうちに終わらせないといけないと思っているんだけどね」

『陰陽師』“愛の告白”名場面の真実

今、73歳。文壇では年上の作家も少なくなってきた。そして、自身も'21年にリンパがんを患い、衰えを意識しないわけにはいかなくなったという。

「抗がん剤を打ちながらも原稿は書いていたんですけれども、夜中にね、のどが渇いて冷蔵庫を開けて、暗い明かりの中で麦茶を飲みながら、“ここが最終コーナーかな”って、泣けてくることもありましたね。弱気になって、一度だけかみさんに“ちょっと添い寝を頼むよ”って言って、朝まで同じベッドで寝てもらったこともあった。そのときは、気持ちが楽になって、本当に助かったんですよ。“ああ、このひとと一緒になってよかったな”って(笑)。

それでね、考えを改めたことがあった。病気になる前は“俺が先に死ぬから”とかみさんに言っていたんだけれども、かみさんが病気になって心が弱くなったら誰が添い寝をしてやるのか? “俺しかいないんだから先に死ねないな”と思ったんです」

その心情を、夢枕は『陰陽師』(烏天狗ノ巻)の『梅道人』の中に博雅のセリフとして書いた。

《晴明よ、おまえ、おれのことが好きであろう/おれには、それがわかるのだ。おまえをひとりにするわけにはいかぬ/だから、おれは決めたのだ。後に死ぬのはおれでよいとな》

「これを書いたら、“ついに来た、愛の告白!”って、BL好きの読者の反響がものすごかった(笑)。BLは特別には意識していないんだけれども、愛の告白というのはそのとおりで、かみさんとの関係が小説を書くときの役にも立っているのは事実です。だからかみさんには頭が上がらない。毎日、手を合わせて感謝していますよ」

この1冊以外いらない“最終小説”を求めて

『カエルの死』を再現したノートに、夢枕は自作の句も綴った─。

青き鱗の

どこまでが哀しみぞ

蛇眠る

ゴジラも

踏みどころなし

花の山

「10年くらい前から、世界で一番短い小説としての俳句をやっているんですよ。年老いて、よれよれになって、いよいよ長編が書けなくなったら俳句でやればいいと思ってね」

小説家になる道に自分を導いてくれた父は74歳で亡くなった。その年齢を目前にして、晩年の生き方を考えることもある。とはいうものの、書きたい話はまだ山ほどある。そして、その山々をいまも夢枕は登っている。

かつて、林家彦いちが仲間とともにSWA(創作話芸アソシエーション)という団体を旗揚げした際、夢枕は5人のメンバー全員にノーギャラで新作を書き下ろした。彦いちのために書いた演目は『史上最強の落語』。一つの噺の中にすべての話芸の面白さが入っている“最終落語”を巡るストーリーである。

実は夢枕は、文芸の世界における“最終小説”を書きたいという野心を抱いていた。

「将棋の世界には、先手がこう指せば必ず勝つという“最終定石”があるのではないかといわれているんです。それなら小説にも、この1冊さえあればほかのすべての小説がいらなくなってしまうような最終小説があるのではないかと。で、どういうものが最終小説たり得るのかと考えたときに、それは神と宇宙と人間のことを完璧に書いた物語だろうと定義したんです」

それが書けたら、ノーベル文学賞は夢枕獏の受賞を最後に消滅するに違いない。文学の歴史がひっくり返るほどの大望であるが、夢枕は30年以上も前からたくらみ続け、足跡ひとつない山嶺を目指して歩を進めてきた。

「神とは何かということを突き詰めていくとね、古代へ、古代へと遡って、縄文時代に行っちゃうんですよ。ギリシャ神話はあるけれど、縄文時代に文字はないので神話が残っていないんです。だから土器や土偶なんかを手がかりに縄文人が信仰した神を探っていくうちに、世界的なレベルに広がっちゃってね。

7万年前にアフリカを出た人類の祖先と一緒に旅をしてきた神が、今も生きているんです。例えばコンゴの仮面は、片目をつぶり、鼻が曲がって、口が歪んでいる。こういう面が各地に伝わっていて、日本にも火男の面があるでしょう?

アフリカにいた神が、どうやって日本までやってきたのか、アラスカあたりまでは、たどったんだけれども、調べれば調べるほど神の足取りが複雑すぎて、いろんな学者と友達になったりしたもんだから、適当なことが書けなくなって、とても小説には落とし込めなくなってしまって。だけど話のネタには尽きないから、アウトドア雑誌の『BE―PAL』に頼んで、釣りをしながら書いてもいいという条件つきで(笑)、『忘竿堂主人伝奇噺―古代史を遊ぶ―』という連載をスタートしたんです。縄文に淫してふくらんだ妄想を垂れ流すように書く。小説ではないけれども、いま僕がいちばん面白いと感じている原稿がこれだね」

膨大な知見に彩られた妄想のバトルロイヤル。なにしろ主人公は夢枕本人である。最終小説にはならないものの、作家・夢枕獏にとって“最強の物語”になることは間違いない─。

<取材・文/伴田 薫>