「あのかわいい子は誰?」

由美かおる15歳で衝撃のデビュー

1966(昭和41)年、その日の『11PM』が終わったとたん、テレビ局の電話は鳴り続け、回線はパンク寸前だった。由美かおる15歳、衝撃のデビューだ。クリクリした目の愛らしい顔、ミニスカートに網タイツ、ハイヒールで歌って踊る溌剌とした姿は、視聴者の目を釘づけにした。 その中には、石原裕次郎さんもいた。裕次郎さん本人がテレビ局に電話し、

「ぜひとも映画の相手役にお願いしたい」

と申し出た。

「私は中学3年生で、深夜の生放送には出られないので、ビデオ録画での出演でした。収録は広いスタジオで、照明やカメラが用意され、ドリス・デイの『ティーチャーズ・ペット』を歌いながら踊ったんです。ヒールも網タイツも初めてで、ただもう無我夢中でしたね」

と、由美さんは振り返る。少女は、一夜にして超売れっ子となった。引きも切らぬオファーに「何がなんやらわからなくて、夢の中にいるような感じでした」。

それから58年。15歳の少女は73歳になった。抜群のプロポーションは変わらず、とてもとても70代には見えない。

「好きなものを食べて、飲んで。20代のときからやっている呼吸法以外は特に何もしてないの。でも、風邪もひかず、スリーサイズも15歳のときと変わらないのよ」

颯爽と美しい姿勢でミニスカートをはきこなす。

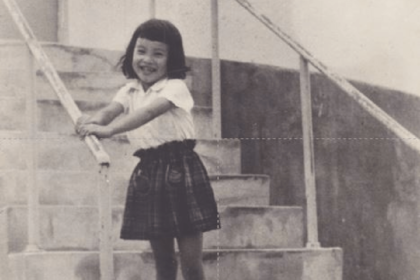

3歳からバレエを習い、歌って踊ることが好き

由美かおるさんは、1950(昭和25)年、京都・東寺の近くに生まれた。2人の兄がいる末っ子の女の子。両親は青果店を営み、忙しく働いていた。祖母と東寺の境内で遊んだり、縁日や芝居に連れて行ってもらったり。人懐っこい由美さんは、年子の兄にくっついて1年早く幼稚園に入って、一緒にお遊戯をして楽しんだことも懐かしい思い出だ。

「園長先生がいい方で、私を可愛がってくださったの」(由美さん、以下同)

おおらかな時代だったのだ。さらに近所でバレエを習っているお姉さんについて行き、稽古場の片隅でバレエのまねごとをして遊んでいたのも3歳のころ。

「みんなに上手ってほめられて、その気になって、母にバレエを習いたいって言ったの。そんな出会いがなかったら、私は芸能界に行かなかったでしょうね」

6歳で兵庫県の川西市に引っ越し、バレエも川西の教室に替わった。近くに宝塚歌劇団があり、女の子たちは宝塚ファンで、由美さんも見に行った。

「もちろん見るのも好きだったけど、身体を動かすほうがもっと好きだったのかも」

市場の人たちとのバス旅行では歌を披露して拍手を浴び、音楽が鳴れば自然に踊り出した。青果店のお客さんには、宝塚で声楽とピアノを教える先生もいて、

「母が“うちの子に教えてください”って頼み込んでくれたの。その先生に習うことになり、ピアノも買ってもらったんです」

母は、由美さんの才能を見抜き、育てたいと思ったのだろう。

習い事で忙しい生活

一方で、兄と一緒にそろばん塾にも通い、計算は得意。休みの日はお店を手伝って、店頭に立つこともあった。

「父は、美人のお客さんが来ると、大まけにまけちゃうの。母としては大変ですよ。苦学生が来ると“卒業するまで何でも持って行っていいから、ちゃんと勉強しなさい”って、困っている人を助けることも。大人になって、“実は由美さんのお父さんに助けられた”という人に出会い、父もいいところあるなと思いました」

バレエにピアノに声楽、そろばん塾……と習い事で忙しい生活を送っていた由美さんが、6年生のときだ。

「“大阪の京橋に有名なバレエ団があるから一緒に行かない?”って学校のお友達が誘ってくれたの」

それが西野バレエ団。入ってみると、レベルの高さに驚いた。クラシックバレエだけでなく、ジャズダンスも教えており、のちに歌手や女優で活躍する金井克子さんもいた。大人っぽくて、カッコよくて、もっと上手になりたいと、片道1時間半かけて通い、熱心に稽古に励んだ。ここで西野皓三氏と出会い、由美さんの人生は大きく変わる。

西野バレエ団は1953(昭和28)年に西野皓三氏によって創設された。西野氏は留学などで研鑽を積み、団員たちを率いて古典的なバレエからモダンなダンスまで構成・演出・振り付けをして上演。テレビ番組の企画や振り付けなども手がけていた。1966(昭和41)年、カラーテレビが登場、ワイドショーが次々と生まれる。西野氏は各テレビ局から企画・構成・振り付けを頼まれた。

「中学3年生のときです。西野先生に呼ばれて“読売テレビの『11PM』で新しいコーナーを作ることになった。歌って踊るコーナーだが、やってみないか”と言われたの」

両親は、習い事は何でもさせてくれたが、まさか娘が芸能界に入るとは思ってもいなかった。

「特に父は猛反対。女の子は私ひとりだし、可愛かったんですね。私も、頑固な父の娘ですから、ハンガーストライキをして、やらせてくれるまで頑張りました(笑)」

西野氏も来て、説得してくれた。とうとうお父さんは折れて、

「やるからには途中で諦めてはいけない。まじめにやり遂げるなら、やってもいい」

という約束で認めてもらいデビューとなった。

まばゆい照明の中、ミニスカートで歌って踊る15歳の少女。後ろには、バックダンサーとコーラスもついての撮影。すべては初めての経験だ。

「先生とスタッフのみなさんが考えてくださって、私は懸命に歌って踊りました」

5分のビデオ出演は大反響となり“由美かおる”は鮮烈デビューを果たす。

30代は『水戸黄門』出演でファン層を広げる

番組を見た裕次郎さんたっての申し出で、映画『夜のバラを消せ』で共演することになった。

「裕次郎さんの奥様・まき子さんのはからいで、石原さんのご自宅に泊めてもらいながら、撮影所に通いました。最初からとても恵まれていて、本当にありがたいことです」

次から次へとオファーが来て、16歳で上京、女性マネージャーと一緒に生活する。

「母が心配して、しょっちゅう新幹線で来てくれて、お料理や掃除をしてくれました。やっぱり母の手料理が好きで、昆布でとった出汁で野菜を炊いたものなどがうれしかったな」

両親が扱う新鮮な野菜を食べて育った由美さんにとって、母の薄味の野菜料理は、疲れた身体と心をなぐさめてくれるものだった。

翌1967(昭和42)年には、金井克子さん、奈美悦子さんなど西野バレエ団5人娘で“レ・ガールズ”が組まれた。その歌とダンスは熱狂的な支持を受け、音楽バラエティー番組『レ・ガールズ』も放送された。当時、バックバンドでドラムスを担当していた信見茂さんは、

「由美さんは特に元気のいい子でしたね。どんなドラムを叩いても最後までついてくる根性のある子で、この子はスターになると思いましたね」

と振り返る。

『レ・ガールズ』『ヤング720』のレギュラー番組に加えて、映画、ステージなどもあり、睡眠時間は連日2~3時間。移動中の車や新幹線の中で眠っていた。『ヤング720』ではイタリアに取材に行き、モニカ・ヴィッティやジュリアーノ・ジェンマなどの俳優のインタビューもこなしてもいる。その時知り合ったレコード会社の社長の依頼でイタリアでレコードを発売し、ベネチア国際音楽祭で歌ったり、ブラジルの国際音楽祭に招かれたり、まさに目の回る忙しさだった。

1973(昭和48)年、22歳で撮った映画『同棲時代~今日子と次郎~』ではヒロイン今日子を演じ“同棲”という言葉とヌードを載せた大胆なポスターも話題になった。初めてのベッドシーンもあり、「父はかなりショックだったようです」。

さらに、同年の『しなの川』では、天真爛漫な少女の役でヌードを披露するが、由美さんの健康的なヌードは、若者だけでなく、著名人のファンも多かった。作家の小松左京氏もそのひとりで、自身の原作映画『エスパイ』に出演を依頼。由美さんは映画、ドラマ、ミュージカル、レコード収録など、さまざまな仕事をこなしていく。

転機となったのが時代劇『水戸黄門』での、くノ一『かげろうお銀』役だ。“これまでにないキャラクターの女忍者を”というプロデューサーの意向に応えて、由美さんが衣装をデザイン。ミニ丈の着物に網タイツにブーツという動きやすく、カッコよく、そしてキュートな衣装を考え、知り合いの洋装店に仕立ててもらった。時に由美さん、36歳。立ち回りでは蹴り技も背負い投げも受け身も軽快にやってのけた。

「合気道四段なんです。それに長年バレエをやっていましたから、立ち回りは好きでしたね。スカッとしますから」

注目を浴びた入浴シーン

ケラケラと笑う。注目を浴びたのが、入浴シーン。

「“由美かおるの入浴シーンは何時何分か”とクイズ番組に出されたそうで、そんなに話題なら、とどんどん入浴シーンが増えていったんですよ」

実は自宅では“カラスの行水”で湯船につかる時間は数分なんだとか。

「撮影となると時間がかかるんです。正面から撮って、横に回ってとかすると照明から何から変えなきゃいけないから。暑いときはレフ板であおいでもらったり、大きな扇風機を用意してもらったり。水着はつけているけど、お湯に出入りするたびに緊張しました。あるとき、ある女優さんと一緒に入るシーンがあって、その方が肩までつかっているので“もう少し上にあがったほうがいいわよ”とアドバイスしたのですが、案の定のぼせちゃって」

気持ちよさそうな入浴シーンからは想像もつかないが、撮るほうも撮られるほうも大変なのだ。岩風呂、五右衛門風呂、檜風呂など趣向を凝らしたお風呂に入ること200回以上。“かげろうお銀”と“疾風のお娟”の役を通じ4人の黄門様に仕え、25年にわたり716回、出演した。撮影場所となる京都での暮らしも25年間続いた。

「京都は故郷なので、やっぱり落ち着きますね。桜や紅葉など季節ごとの美しさを見ながらのロケも楽しかったですよ」

撮影は週に5日、朝から晩まで撮っていた。食事は仕出屋の弁当がほとんど。

「和食、鮭とか煮っ転がしとか入ったの、おいしかったですよ。撮影所の近くに家がある女優さんがいらして、朝早いのに、お弁当を作って持ってきてくれるのね、何度も。ありがたかったわ。お礼に、そのお母さんと一緒に近所の洋食屋さんにお連れしました」

撮影の待ち時間には、ピアノを習いに行った。

「すぐ近くに先生がいらして、衣装をつけたまま走って行きました。とにかく興味あることは、どんどんやってみようと、三味線なども習いました」

レギュラーを卒業したときは60歳。由美かおるあっての『水戸黄門』だった、といったら言いすぎだろうか。

師・西野皓三氏の提唱する“西野式呼吸法”の弟子

由美さんが、息もつかせぬ立ち回りシーンを切れ味よく演じることができたのは、25歳から本格的に始めた呼吸法のおかげもある。

師の西野皓三氏は、大阪市立大学で医学を志していたが、肉体を使って美しさを表現するバレエに転向。「多くのダンサーを育てる中で、生命の根源、若さ、元気、美しさなどを追求されていたんだと思う」と由美さんは考えている。西野氏はさらに合気道や中国拳法を学び“西野流呼吸法”にたどり着く。由美さんも一緒に合気道を習い、呼吸法を学んだ。“西野流呼吸法”を実践すると、身体のすみずみまで酸素がいき渡り、細胞が活性化して若々しく元気でいられる─西野氏はそのメカニズムを医学的に研究し、効果も立証。熱心に学んだ由美さんは“西野塾”で呼吸法を教える側になる。

「本田宗一郎さん、堺屋太一さん、井深大さんなどもいらしていました。その方たちと一緒に、私も厚生省の諮問機関のメンバーに選ばれたことがあります。テーマは“どうしたら健康に長生きできるか”。私は呼吸法と健康について話させていただきました」

そのとき厚生大臣だった故・渡部恒三氏は、

「審議会の前日にメンバーから電話がかかってきて『由美かおるさんは出ますか?』って。で、由美さんのおかげで全員出席だった」

と、当時の様子を語っていた。各界の錚々たる人たちが由美かおるのファンだ。手塚治虫氏はコケティッシュなイラストを、東郷青児氏はデッサンを残している。小柴昌俊氏のノーベル物理学賞受賞のパーティーでは、花束を贈呈した。由美さんのいくつになっても変わらない美貌と、溌剌としてチャーミングな色気、素直で飾らない性格が多くの男性を魅了するのだろう。

1990年代に入り、日本の高齢化が進むと同時に由美さんは講演が多くなる。病院関係、教育委員会などいろいろなところで、“西野流呼吸法”の効果を話してきた。

「多いときは、1か月に20回ぐらい。『水戸黄門』をやりながらだったので、週に5日は京都の撮影所で朝から晩まで撮影して、土日に講演をやっていました。自分の身体を自分で健康にしていく方法がありますよって、呼吸法をお教えするんです」

由美さんは、西野流呼吸法に、動作やポーズをプラス。スムーズに深い呼吸ができ、ストレッチにもなるようにした“由美ブリージング”を提唱している。

「由美さんのやっている呼吸法はいいに決まっています」

と断言するのは、帯津三敬病院の帯津良一先生。帯津先生は西洋医学に東洋医学も取り入れた治療法で、多くのがん患者の身体と心を救ってきた。2人は10年ほど前に雑誌の対談で意気投合。

「私は、白隠というお坊さんの丹田呼吸法を若いときからやっています。由美さんの呼吸法は、白隠の“三要”も満たしているんですね」(帯津先生)

“三要”とは姿勢・呼吸・心を整えること。アプローチは違っても、同じ深い呼吸にたどり着いた。2人は一緒に講演を行い、ときどき会って食事をすることも。

「先生はお酒がお好きなんです。食べ物の好き嫌いもおありですけど、その人が好きなものを食べればいいんですね。先生とのたわいないおしゃべりも楽しいです」

年齢も職業も違う同志だ。

普通の暮らしを楽しみつつ“由美ブリージング”を教える

由美さんは、仕事一筋、一般的な女性が普通にすることが何もできずにきた。

「これからは、今までできなかったことをやってみたい。まずはお料理と張り切ったものの、最初から大失敗でした(笑)」

母の味はちゃんと覚えている。いろいろなおいしいものも食べてきた。張り切って“料理は出汁”と、昆布は前の日からつけていたが、カツオ出汁は顆粒状のものを使ったところ……。

「袋の半分近く入れたら、すごいお味になっちゃった。説明書をちゃんと読まないから。青くなりましたけど、大笑いしちゃった。失敗しないとダメね」

いなり寿司を作ろうと、大量に油揚げを煮てしまったことも。

「油揚げを5袋買ってきて、それぞれ半分に切るから、30個くらいになっちゃって。最初は少なくしておけばいいのにね。母も太っ腹だったから、何でもたくさん作っちゃう。失敗しながらも、作ることが楽しくて」

長年東京に住みながら、初めて電車に乗ったのは3年ほど前。それまでは、どこへ行くにも車でマネージャーが運転してくれていた。

「健康のためにも歩かなきゃと思って。電車にもバスにもね。電車に乗ったら、渋谷と原宿ってあっという間に着いちゃうのね。車だと時間がかかることもあったのに。これは早くて安くて、便利だねって」

電車の中ではみんなスマホしか見ていないから、顔バレすることもないそう。

「Suicaも買ったのよ。チャージの仕方がわからずに“すみません、ちょっと教えてください”って、並んでいる人に聞いて、それもクリア。失敗しながらも、ひとつずつできることが増えていく。うれしいですね」

初のファミレス体験も新鮮だった。

「ロボットが運んできてくれてね! みんなで行ったときは、シェアして、あれもこれも、ちょっとずつ食べられるのがいいわ」

ずっと東京都港区に住んできた由美さんは、昨年“港区観光大使”に就任した。

「港区って、青山や六本木など高層ビルのある都会的なところとお思いかもしれませんが、古い歴史のある場所。緑の森も残っていて、路地を入ると、昔ながらの商店もあるんですよ。新しいものと伝統的なものが共存している港区の魅力を、広く発信していきたいですね」

現在のライフワークは“由美ブリージング”を普及させること。公民館や介護施設などでブリージングレッスンを行う。

「ちゃんとした呼吸をすると免疫力も上がります。お医者様に頼る前に、自分の身体を自分で維持してもらえたらと思って、いろんなところで教えているんです」

身体にピッタリとしたウエア姿で大勢の前に立ち“骨盤をちょっと前に出し、膝を緩める。上と下、両方から引っ張られるイメージで”など、わかりやすく説明しながら、一緒に身体を動かし、呼吸法をしていく。2時間のレッスンが終わると、みんな血行が良くなって、生き生きとしてくる。

「みなさんお風呂上がりのようなお肌で、すごい元気になられて。ブリージングは身体を健康にしてくれるだけじゃなく、心も豊かにしてくれるの。それもお伝えできればと思います」

何よりも、健康でしなやかな由美さん自身の身体が、柔らかな笑顔が、ブリージング効果の証拠でもある。

恩師の死から、新しい由美かおるをスタート

朝、太陽が昇ると自然に目覚め、ベッドでブリージング。これが由美さんの1日のスタートだ。

「ゆっくり深い呼吸をしながら身体を動かすと、滞っているところが緩んで、流れがよくなるんです。循環がよくなってスッキリしたところで、ベッドから出ます」

その日のスケジュールを確認し、コーヒーをいれる。

「朝ごはんはその日によって違います。パンのときは、上にちりめんじゃことチーズをのっけて、トーストし、海苔をかける。それに季節の果物を入れたヨーグルト。ご飯のときは、昆布でとった出汁にいろいろな野菜を入れた具だくさんのみそ汁。納豆、ハムエッグ、そんな感じかな」

京都出身の由美さんは、昆布でしっかり出汁をとり、薄味で仕上げたものが好きだ。

「帯津先生が昆布出汁をお茶代わりに飲まれるの。“これ身体にいいんだよ”って。そうなんだ~と思って、私も昆布出汁をスープなどにも使っています」

前日の夜、焼き肉を食べに行って生ビールの大ジョッキを飲んだり、夜中近くに食べたりして、胃が重いなと感じる朝もある。

「ベッドの中で身体を動かしてすっきりしたら、お腹と相談。ヨーグルトだけにするとか。身体に聞きながら食べるようにしているんです」

お酒も飲み、甘いものも食べ、ダイエットやエステ、美容整形とも無縁。白髪もほとんどなく、カラーリングもしていない。自然体のままでいたいと言う。

「両親に感謝ですね。健やかに育ててくれて」

父は20年前に他界し、母はコロナ禍の中、99歳で亡くなった。

「母は実家近くのホームに入ったので兄のお嫁さんたちが毎日行ってくれていました。でもコロナ禍で行けなくなって……。やっぱり人間は愛の中で死ななきゃいけないと思う。心が痛いです」

最期を看取れなかったことが心残りだ。

由美さんの恩師・西野皓三氏は、2021年に94歳で亡くなった。由美さんは西野バレエ団を退団。先のことは考えられずにいた。そんなとき、デビュー当時のドラマーだった信見さんと再会する。信見さんは、プロデューサーとして多くの歌手を育てた後、渡米。環境調査会社を設立し、帰国した際に53年ぶりに由美さんに会う。

「彼女は昔と全然変わっていなかった。今後のあてもないというので、じゃあ一緒に仕事をしようかということになったんです」

信見さんは、足腰の弱った人たちのために、座ったままできるブリージングを教えることをアドバイスしたり、AI由美を提案したりしている。

今、アメリカのテレビ局が由美さんを取材中だそう。

「知り合いのテレビマンが、由美が70歳過ぎていて、整形もせずに若いと驚いてね。これは、世界のシニアアイドルだということで、来春には欧米各国で放映予定ですよ」(信見さん)

日本が誇るアイドル・由美さんの番組が各国で放映される。その反響が楽しみだ。

「世界の各地に行き、その国の歌を覚えてちょっとコンサートをやったり、ブリージングを教えたりしたい。これが私の夢です」

由美さんの夢は、すぐ現実のものになるかもしれない。

<取材・文/藤栩典子>