昨年の10月、NHKのドラマ『宙わたる教室』がスタートした。これは、伊与原新さんの同名の小説が原作。窪田正孝さん扮する研究者を辞めた男性が、理科教師として定時制高校に赴任してきたことから、ドラマは始まる。

教師は、それぞれに事情を抱えた生徒たちを“科学部”に誘うが、一筋縄ではいかない彼らがどんな化学変化を起こすのだろうか……。

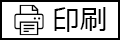

原作者の伊与原さんは、

「昨日は試写会でした。文章ではわかりにくかった実験の説明が、映像だとばっちりわかります。スタッフは、何回も実験をやってくださって“われわれも科学部ですよ”っておっしゃっていました」

と、楽しそう。

伊与原さん自身も、研究職を辞めた元科学者。『月まで三キロ』など、科学と無縁だった人が科学に触れたことで、ものの見え方が変わり、人生に少し光が差す、そんな物語を書いてきた。

日本各地を舞台に思いを受け継ぐ5篇

最新刊『藍を継ぐ海』も、科学と人間のドラマだが、科学と出合うことで大切なものを受け取り、引き継ぐ物語が5つ収められている。

“萩焼”は、陶器の中でも人気が高く、柔らかい色合いとほっこりとした肌触りが優しい。この萩焼の味わいには見島という島の赤い土が欠かせないそう。

『夢化けの島』の舞台は、その山口県の沖合にある見島。地質調査に訪れた女性研究者と、見島土を求めて歩き回る青年が出会う。

「見島は溶岩でできた火山島で、日本列島の成り立ちに関わった島なんです。溶岩の島だから鉄分の多い赤い粘土質の土がとれる。そんな理屈は知らずに、ここの土を使い試行錯誤して生み出された萩焼の技法が、武士の時代から連綿と受け継がれています」

陶芸と地質学。触れ合うことで、お互いの世界が広がり、深まっていく。

『祈りの破片』は、長崎県の光っている空き家が、ピカドンではないかというミステリー仕立てでストーリーが展開する。

「広島に長岡省吾さんという地質学者がいました。長岡さんは、原爆投下直後の広島で、ひとりで瓦や石などの被爆資料を収集していました。それが原爆記念館の礎になったんですよ。彼の功績を忘れたくないと、架空の物語に仕立てました」

場所を長崎に移し、戦後80年を経て、思いは若者に受け継がれていく。

この短編集は、日本各地を舞台に、それぞれの豊かな自然、そこでの人々の暮らしを背景に描かれ、その土地の方言も物語に奥行きを持たせている。

落下した隕石(いんせき)を北海道まで探しにやって来たアマチュア天文学者に、隕石を見つけた女性がウソをつく『星隕(ほしお)つ駅逓(えきてい)』。ウソには切実な理由があった。

『狼犬ダイアリー』は、奈良県吉野に移住してきた女性が、オオカミの遠吠えを聞く。地元の少年と獣医の協力を得て、絶滅したはずのオオカミを追跡する。

「隕石は、1年に何百個って落ちていますが、日本の山の中に落ちたら、まず見つけられません。家の畑に落ちた、倉庫の屋根を突き破ったとかで、見つかることがあるくらいです。星や隕石が大好きなので、書いていて楽しかったです。

動物のテーマは、身近に感じます。オオカミと犬を掛け合わせた狼犬が、山里で飼われていたという伝承があるんです。まだ生きていたらいいなという願望も込め『狼犬ダイアリー』を書きました」

ウミガメの旅のように物語は悠久を旅する

表題作の『藍を継ぐ海』は、アカウミガメの産卵地である徳島の姫ヶ浦という漁村の話。中学生の少女・沙月が、未明に砂の中からアカウミガメの卵をとるところから、ストーリーは始まる。

孵化(ふか)した子ガメたちが一斉によちよちと海に向かっていき、波にのまれそうになりながら泳ぐ姿は、けなげだ。

子ガメは、黒潮に乗って太平洋を横断し、カリフォルニア沖で10年ほど過ごす。そして、海流を日本の海へとさかのぼり、さらに10年以上かけて大人のウミガメになると、メスは生まれた浜に戻ってきて、産卵するそうだ。

「ウミガメが、何十年もかけて長い距離を移動し、ちゃんと戻ってくるって不思議ですよね。体内に方位磁石を持っていて、方角がわかるからなんです。

僕は研究者時代、地磁気の研究をしていました。磁石のN極は北を向きますが、それは地球が大きな磁石になっているから。地球が出している磁気のことを、地磁気といいます。渡り鳥が渡ってくるのも、鳩の帰巣本能も、方角が正確にわかる磁気感覚があるから。産卵期に川に戻ってくる鮭も、ウミガメも地磁気を使って移動しています」

沙月は海岸で、散歩するカナダから来たネイティブ・アメリカンの青年と出会う。

「僕の好きな写真家でエッセイストの星野道夫さんが、“北米のネイティブ・アメリカンの言い伝えに、彼らの祖先は黒潮に乗って日本から来たというのがある”と書いています。海流を使うというのがいいですよね」

潮に乗り、ウミガメも人間も移動する。長い長い時間をかけて。

伊与原さんは、宇宙や天体が好きな子どもだった。高校生のときには、地球や惑星の勉強をして科学者になろうと思っていたそうだ。大学院修了後研究職を経て、作家としてデビューした。

「今も、科学者の人生が好きなんです。その世界が好きだというだけで研究をしているって、いいですよね。本書の物語を通して、彼らが見ている悠久の時間や自然、世界などに触れてほしい。それによって、世界が広がったり、豊かさを感じてもらえたらいいなと思います」

最近の伊与原さん

「最近、歴史が好きになりました。小説を書くためには、舞台になる土地の歴史や方言、産業なども調べます。科学のことは知っていても、陶芸のことやアイヌのことなど調べるほど面白く、興味を持つようになりました。

小説には、その土地の景色や文化なども書くようにしています。読んでくれた方が、そこに行ってみたいと思ってもらえたらうれしいです」

伊与原新(いよはら・しん)/1972年、大阪府生まれ。神戸大学理学部卒業後、東京大学大学院理学系研究科で地球惑星科学を専攻し、博士課程修了。大学勤務を経て、2010年『お台場アイランドベイビー』で横溝正史ミステリ大賞を受賞。2019年『月まで三キロ』で新田次郎賞など受賞。『八月の銀の雪』は、直木賞候補となり、2021年本屋大賞6位に入賞。他に『オオルリ流星群』『宙わたる教室』『ルカの方舟』『博物館のファントム』など。

取材・文/藤栩典子