2020年4月に全面施行された「改正健康増進法」によって、望まない受動喫煙を防止するための取り組みはマナーからルールへと変わり、公共施設をはじめ、オフィスや飲食店など屋内は原則として禁煙となった。それに伴って街中に見られた灰皿の多くが撤去されたが、歩きたばこや吸い殻のポイ捨てなどの迷惑行為が目立つようになったという声も聞く。あれから5年、望まない受動喫煙の防止や環境美化を推進するためにも分煙施設の設置が推奨されているが、各自治体はどのような対策を行なっているのだろうか。【大都市の分煙事情】として3日連続で、全国9つの大都市の役所に取材し、現状をお伝えする。

今回は、西日本においてインバウンドの波が押し寄せつつも、土地柄もそれぞれに異なる広島市・那覇市・高松市の現状に迫ってみよう。

広島市は民間への支援も含めて「望まない受動喫煙の防止」施策を検討中

広島市では、2003(平成15)年10月に施行された『市ぽい捨て等の防止に関する条例』により、市内全域でのぽい捨てを禁止(吸い殻のみならず、空き缶、空き瓶、チューインガムのかす、紙くず、プラスチックくず、飼い犬のふんも対象)し、美化推進区域・喫煙制限区域での違反行為に対して罰則(吸い殻なら1000円の過料)を適用。これらの区域には公設喫煙所を6か所設け、ぽい捨て防止指導員の巡回パトロールによる違反者の指導と過料の徴収を行っている。

また区域外でも巡回パトロールを実施しており、市民に対して啓発チラシや広報媒体の活用を通じて喫煙ルールの啓発に努めている。

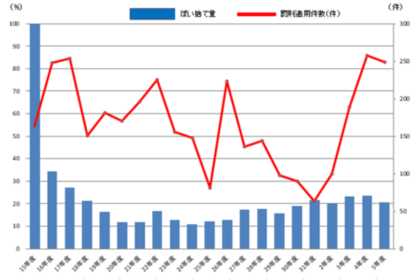

条例違反による罰則適用件数は、2019(平成31)年度には過去最少を記録したが、2022(令和4)年度には過去最高を記録してしまう。

これについて市の担当者は「2022(令和4)年の改正健康増進法の全面施行によって原則屋内での喫煙を禁止する規定などが設けられてことにより、路上喫煙による罰則適用件数が増加したものと考えています。引き続き当該区域内での巡回パトロールや啓発チラシの配布等を通じて喫煙の社会的ルールの啓発に努めています」と回答した。

広島市では現在、望まない受動喫煙の防止を目指して「多数の人が利用する公共的な空間の全面禁煙」に取り組んでいる。

また、市の担当者は、「喫煙の実態を踏まえると、例えば、民間事業者等による分煙環境の整備を支援することも対策の一つであることから、広島市タバコ対策懇談会(医療関係団体や経済関係団体、地域団体などで構成する)の意見等を踏まえながら、必要な対策について検討していきたいと考えています」と述べている。

那覇市は禁煙区域外での喫煙マナーの啓発と外国人観光客への周知が課題

2007(平成19)年に『路上喫煙禁止条例』を施行した那覇市では、2009(平成21)年から、那覇市役所前から、国際通り全域とモノレール県庁前駅から国際通りまで、そして沖映通りの総延長およそ2キロ半のエリアを禁止地域とし、指導員が巡回する制度がスタート。2000円の過料という罰則規定もあるが、見つけたら即座に課すわけではなく、まずは、口頭で指導、従わない場合には、文書で勧告、そして、それにも従わない場合には文書で命令を行い、さらに、それにも従わなければ過料処分という段階を踏むという。

そのため実際は、「ほとんどの場合が口頭指導の段階ですぐに指導に応じていただいており、勧告や命令の対象となった事例はございません。従って、日本人及び外国人に対する罰則(過料)の実績はございません」(那覇市保健所健康増進課)

巡回以外にも指定喫煙所の設置、モノレール広告やチラシ・携帯灰皿の配布、禁止地区路上への路上喫煙防止タイルの設置などの啓発活動を続けており、地元住民や日本人観光客の指導件数は指導開始当初から大幅な減少が見られている。

その一方で、外国人環境客の指導件数はあまり大きな変化が見られない。これについて那覇市の担当者は、「喫煙は国や地域によって法規制やマナーが異なります。不慣れな旅先においては、そのエリアのルールが把握できていない方も多く、まだまだ周知不足の面があることが外国人観光客の指導件数が減らない要因かと推測します」と述べる。

現在那覇市では、国際通りに設置したデジタルサイネージを活用して文字だけでなくピクトグラム風のマークを放映での周知や、巡回指導員よる「No smoking」等の簡単な英語による外国人への指導を行っているという。

那覇市の担当者に今後の課題について尋ねると、「禁煙場所での喫煙については、法で罰則もあり指導がし易く、改善が進んでいるものと思われます。一方、禁煙区域でない場所、路上・バス停・共同住宅等における喫煙については、配慮義務はあるものの法の規制外であり行政として指導する権利はなく、協力要望を伝えるのみで受動喫煙防止対策が弱いと考えています。市民や施設管理者等に対して、喫煙の際における配慮義務の理解・周知啓発の仕方・方法が課題です」とのことだった。

高松市は団体や事業所を対象に、無償の「禁煙・受動喫煙防止出前講座」を実施

高松市では、1997(平成9)年に『高松市環境美化条例』により中央通りや中央商店街などを喫煙禁止区域と定め、備付けの灰皿があるところ以外での喫煙を禁止してきた。

こちらの条例についてはたばこ吸い殻などのポイ捨てについては2万円以下の罰金に処すると定めているが、高松市役所環境総務課によると「条例施行後、適用された例はございません」とのこと。

2020(令和2年)には新型コロナウイルス感染防止および受動喫煙防止対策の観点から、市が設営していた32か所の屋外喫煙所を7か所に削減している。

新型コロナの蔓延も落ち着き、人の動きも元に戻った今、喫煙所の数についても元に戻す動きはあるのかについては、「現時点では、増加及び減少どちらも見直しを行う予定ではございません」(市役所環境総務課)という回答だった。

また、高松市では、2022(令和4)年から「禁煙・受動喫煙防止出前講座」を実施している。これはたばこについての正しい知識を広く周知するためのもので、高松市内の団体又は事業所を対象に公募を行い、禁煙外来等に従事する医師や薬剤師の講師を無償で派遣。2022年度には4件、2023年度は3件、2024年度にも3件実施しており、高松市の啓発活動への熱意を感じさせる。