全国ツアーの5本目、2月24日、ロームシアター京都。ライブ中盤の某曲の間奏で、『クリープハイプ』のボーカル&ギター・尾崎世界観(40)は、4階までびっしり埋まった客席を見ながら、とても無防備な笑顔を見せた。そして、歌い終えると、こう切り出す。

「クリープハイプ」尾崎世界観のライブMC

「客席を見渡して、尾崎、満面の笑み。終わりたくないな、ずっと見ていたいな。そう思いながら、上から下までゆっくりと見回して、もう一度満面の笑み。それでどうせ『ああ、丸くなったなあ、尾崎』とか言うんでしょ。わかってるから、そんなことは。『かわいいな。昔のとがってる尾崎も好きだけど、今は今でいいな』。うるせえ! 先に言っとく」

尾崎が誰よりもエゴサーチをし、それをMCのネタにすることはよく知られているので、みんな笑って聞きながら、大きな拍手を送っている。「俺はいったい何をしてるのかな」と尾崎がわれに返ると、「誰と戦ってるんですか」と、絶妙な間で、ベースの長谷川カオナシ(37)がツッコミを入れた。

ガラガラのライブハウスで、「売れないバンド」を10年続けた。数年おきにメンバーが脱退、何度も“ひとりきり”になった。ようやくデビューにこぎつけた2年後、レコード会社移籍にまつわるトラブルが勃発。精神的ストレスで声が出なくなり、ステージに立つたび、“引退”の二文字が脳裏をよぎった─。

そんな年月を経て、2025年の上半期、クリープハイプは「ファンと向き合うため」単独全国ツアーを行っている。2月から4月の頭まで15本がホールとライブハウス、5月からは大都市のアリーナを回る。メンバーが現在の4人になってから15年になる活動の中で、最大規模である。

悔しさとか悲しさとか怒りとか

尾崎世界観─当時は本名の尾崎祐介が、クリープハイプというバンドを始めたのは2001年。高校2年、17歳のときである。

子どものころから、得意なものがなかった。勉強もダメ、スポーツもダメ。唯一のダメではないものが音楽だったという。だが、それは「得意なもの」とも違うようだ。

「授業で『これをやりなさい』と課題が出てもできない、計算もできない。跳び箱も跳べないし、プールで泳ぐのも無理。学校は、自分にとっては『できない』ということを突きつけられる場所だった」

「できない」から逃げる選択肢があると気づき、学校をサボって遊ぶことを覚えた中学生のころ、友人の影響でギターを手にする。ただ、既存の曲を弾くことに関心はなかったという。

「最初は好きな曲をコピーしてなぞるところから始めるものですが、そこにはできる、できないが明確にあるので。だから自分で曲を作るほうにいったんですね。やっぱり、思ったとおりにはできないんですよ。でも、ほかの『できない』とは違って。世の中には変な音楽もいっぱいある。だから、『できない』が確定しなかったんですよね」

1990年代半ば、路上ライブが流行った影響で、友人と弾き語りを始めた。だが、オリジナル曲が増えるにつれて、バンドで演奏したい気持ちが強くなった。

クリープハイプが高校生のころから出演していたライブハウスがあった街、千葉県・本八幡─。冒頭の京都でのライブの4日後、そのゆかりの地にある市川市文化会館でライブが開催された。

そして、後半のMCで尾崎は、当時をこう振り返った。

「本八幡のライブハウスには、カネばっかり取られて、ひとつもいい思い出がない。時間もカネも本当にムダだった。だからそこから歩ける距離の、こんな大きなホールを満員にできるのは本当にうれしい。そのころの悔しさとか悲しさとか怒りとかが、全部上書きされていくから─」

その声には、20年以上前のこととは思えないほどの怒りがにじんでいた。

尾崎は「いまだに見返したい気持ちがある」と言う。

「そのライブハウスで初めてライブをやったとき……メンバーの高校の友達と自分の中学の友達が、その場で出会って楽しそうにしているのを見て、何かいいことをしているような気になったんです。これが続けばデビューできるかもと思ったけど、次のライブから誰も来なくなって。チケットノルマのおカネも大量に払わなきゃいけなくなった。何をやってたんだろう。今話しながら、またムカついてきました(笑)」

初めてのライブ終演後、店長に「おまえらはレベルが違うから、高校生のイベントじゃなくて、大人のほうにブッキングする」と太鼓判をおされた。「認められた!」と喜んだが、その分チケットノルマも増えて、カモにされただけだった。

それから月に2回のペースでブッキングされていく。ライブが終わるとメンバー同士で「今日いくら持ってる?」「ほんとにない」「どうすんだよ」ともめた末に「今日おカネがなくて……」と謝り、説教された挙げ句「今日は貸しといてやる」と言われる。

「そもそも無理やり組まれたブッキングで、なんでこっちが謝ってるんだ? 今ならそう思えるのに、そのときはわからないんですよね。その中に組み込まれていたから」

カルト宗教寸前のような、ノルマを強いて売り上げを立てるやり方は当時、街の小さなライブハウスで、珍しくなかった。ほぼ洗脳である。

裏切りのライブ当日ボイコット

高校卒業後、製本会社に就職。メンバーに就職したことを隠し、親にも会社にもバンド活動を隠しながら働いたが、ライブのたびに会社を休み、居づらくなって、1年で退職する。

そして、スーパーマーケットで夜勤のアルバイトをしながら、ライブハウスに出演し続ける日々が始まる。「弟の部屋がないから出ていってほしい」と言われ、実家のそばに風呂なしアパートを借りて、風呂だけ入りに実家へ帰る生活。頑張って作った曲も『これだ!』とは思えない。バンドメンバーともうまくいかない─。

クリープハイプは、尾崎以外のメンバーが定着しない、という問題を長年抱えていた。

「メンバーに尊敬されていなかった。そもそもこっちが尊敬できていなかったんです。それで、3人でやっていたから、いつも2対1になる」と、尾崎。

ライブ当日にメンバーが来なかったこともあった。リハーサルの時間に2人とも現れず、出番の時刻になり、出演はキャンセル……。

「客どころかメンバーも来ないんじゃ話にならないね」と、ブッキングマネージャーに嫌みを吐き捨てられ、銀行のATMへ。全財産を下ろしてノルマを払い、メンバーのアパートに向かった。アパートの前に着くと、もうひとりのメンバーの自転車が堂々と止めてある。

この日のことを後年、尾崎は自伝的小説『祐介』の中でこう描写している。

(一部抜粋)

《ドアノブを回してしまえば、すぐに最後の答えが出るだろう。心のどこかでまだ2人を信じているということが情けない。頭を打ちつけるたびに、ドアが音を立てる。音楽にこんなにも未練があることが恥ずかしくて、照れてはにかむように頭を打ちつけた》

エロいことを切ない気持ちで歌いたい

ひとりきりになった。別れたり戻ったりを繰り返していた彼女との関係にも終止符を打ち、国立へ引っ越す。

メンバーがいないので、弾き語りライブをやっていた尾崎は、下北沢の『デイジーバー』というライブハウスの店長に「うちにも出てくれ」と声をかけられる。

「それでライブをやったら、案の定お客さんも全然いない。でもライブが終わったら、そのライブハウスの社長が、泣きながら話しかけてくれて。『毎月出てくれ、ノルマは一切いらないから』って。初めて自分の歌で泣いてくれる人がいたことに、びっくりして」

その社長がマネージメントを申し出て、事務所に所属。クリープハイプは、またメンバーを探して3人になり、インディーズで全国に流通するCDを、初めて制作する。

3年活動したが、またメンバーが脱退。3度目のひとりになってしまう。再び弾き語りで活動をつないだが、モチベーションが湧かない。

ライブ当日の早朝、新曲でもやらないと意味がない、と寝転がってギターを弾いていたときのこと。

「セックスワーカーを主人公にした曲を作ろう」という考えがふと浮かび、珍しく曲も歌詞もスルッと出てきた。

「エロいことを題材に曲を書くなら、コミカルなものにしなければいけない、という暗黙の了解がある気がしていて。それが嫌だったんです。もっと切ない気持ちで、疾走感のある感じで歌いたい。そう思ったときに、これはまだほかの人がやっていないし、自分がやる意味があると感じました」

その曲が、後にメジャーデビュー・アルバムにも入った『イノチミジカシコイセヨオトメ』である。

「自分の中に芯みたいなものができて。人の人生を語るように……その人の感覚を想像して歌うことで、自分のことを歌う以上に饒舌になれるというか。知らない人のことを表現するときは、思いっきり振りかぶれるので」

「最悪」に可能性を感じて

それから尾崎は、友人のバンドに、正式メンバーではなくサポートとして手伝ってもらう方法を思いつく。

「もう、人とやるのが嫌だったんですよ。サポートメンバーだと、その分割り切ってやれると思ったんです」

ライブ活動はうまくいき、さまざまなイベントから声がかかり始めたが、その友人のバンドにライブが入っている日は出演できない。それなら、「もうひとつサポートのバンドをつくればいい」と考え、新たに周囲のプレイヤーに声をかけた。ここで、今のクリープハイプの4人=ギター・小川幸慈(40)、ベース・長谷川カオナシ、ドラム・小泉拓(46)がそろう。

「でも最初スタジオに入ったら、うまい人たちを呼んだはずなのに最悪だったんです。それがおもしろくて。『こんなに合わないということは、何かになる可能性もあるな』って」

この4人に手応えを感じ、「もう一回だけバンドをやってみよう」と決意した尾崎は、こう告げた。

「今のバンドはやめてくれ、絶対売れると思うから」

すでに動員が上がり始めていたクリープハイプは、この4人になってさらに加速。インディーズ・シーンで名を馳せ、2年半後にはメジャーデビューする。朝起きて「バイトに行かなくていいんだ」と思うことが、何よりもうれしかった、と尾崎は言う。

「ほんとに仕事ができなかったので。仕事ができなくて迷惑をかける、その恥ずかしさとか情けなさとか申し訳なさに耐えておカネをもらっている。ずっとそう思っていましたから。子どものころと同じで、言われたとおりにできないんですよね」

希望が見えない毎日でも、音楽をやめられなかった大きな理由のひとつだ。

「だって音楽をやめて、『ダメなバンドマン』という枠から一歩でも出たら、いよいよ自分が本当にダメだということが確定してしまうので。今でも、バンドをやめる人とやめられない人だったら、やめる人のほうが圧倒的にすごいと思います」

メジャーデビューから2年間は快調に人気を伸ばした。「自分が見ていた音楽番組にも出たし、フェスにも出たし、小さい夢をどんどん叶えていった。『ダメなバンドマン』であることに、10年以上しがみついてきたけれど、ついにそうじゃなくなった」

しかし同時期、メンバー3人は、バンド内のコミュニケーションがうまく取れないことに戸惑っていたようだ。ドラムの小泉は言う。

「すぐ怒るんですよね、尾崎くん。なんで怒っているのかわからないぐらい、早くキレる。そこは不安でした。これで一緒にやっていけるのかって」

ライブの打ち上げで「それがメンバーに対する態度か!」と、小泉が尾崎の胸ぐらをつかみ、もみ合いになったこともある。ほかの2人も、尾崎に気を使い、本音をぶつけられず、やりにくさを感じていた。

「もう死んだほうがマシ」

そんな時期に、さらに大きな事件が起こる。デビューから2年のタイミングで、レコード会社から提示された契約更新の条件に納得できず、移籍に踏み切ったことで起きた騒動である。移籍後、レコード会社が報復として、バンド側に黙ってベストアルバムを発売。寝耳に水だったクリープハイプは、「これはバンド側の一切知らないところで作られたものである」という声明を出したが、これが炎上のきっかけになった。

「初めて炎上を経験して、びっくりしましたね。『おまえらが悪いんだろ』と言われて。とにかく落ち込みました」

騒動の渦中、唯一よかったのが、バンド内の結束が固まったことだと、メンバーは口をそろえる。ドラムの小泉は、「大変なほうに進みがちなバンド」だと、自覚したそうだ。

「自ら進んで茨の道を行く、というか。でも、共通の敵がバンドの外にできたので。このピンチを乗り切るためには、団結しないと無理だって。そこから積極的にコミュニケーションを取るようになって、だんだん同じ方向を向くようになりました」

だが、騒動が原因となり、今の4人になって初めて、人気の停滞も経験した。

「勝手に出されたベストアルバムをかき消したくて、無理をしてリリースをし続けました。でも、フェスに出ると、明らかに集客が減っていて、次のアルバムの売り上げも下がった。全国ツアーでも、初めて売り切れない会場が出た。原因は移籍したことだと、みんなわかっていたと思うんですけど。そこを見ないようにして」(尾崎)

そんな苦境に立たされたことで、さらに最悪なことが起きる。尾崎の声が出なくなったのだ。同時期に小泉もドラムが叩けなくなってしまう。

演奏したり、歌ったりしようとすると、身体の筋肉が引き攣って、思うように動かなくなる。ストレスなど、精神の不調から起こる病で、治療法は確立されていない。

ギターの小川は「ライブをするのが怖かった」と言う。

「毎回『あの部分、ちゃんと声が出るかな』『あそこ、ちゃんと叩けるかな』とか。尾崎は本当にいろんなことを試しながら、スムーズに声が出るように対策をして。でも、出ない」

ライブが終わり、楽屋に戻ると、イスに座る尾崎の後ろ姿は明らかにふさぎ込んでいる。スタッフに「どうでしたか?」と毎回確認をしていた。自分の昔の曲を聴くのが怖い、今のライブ音源も聴けないという状態だった。

ある日、打ち上げで酔った尾崎が「もう死んだほうがマシなんじゃないか」とこぼしたことがある。そう小川は振り返る。

「『すごく死にたくなる、死に方とかを検索してしまう』と言われたとき、『ああ、もうそこまで考えてるんだ』って。それまでは『なんとか次のツアーまでやってみようよ』という感じだったんですけど、生きていてほしいから、もう終わりにしようと言いましたね。

まあ飲んでたし、僕も泣いていたので、それに尾崎がなんて答えたかは覚えてないんですけど(笑)」

「文章を書く」という居場所

あらゆる治療法を試すたび、また「治らない」ということを突きつけられる。追い詰められた末、尾崎が最後にすがったのは鍼治療と小説だった。

ベースの長谷川によると、「バンドのために書く」と尾崎から話をされたという。

「バンドで納得のいくパフォーマンスができていないから、小説でも戦っていく。そして必ずバンドに還元する、と。私は、小説は『自分のために書く』でいいと思っていたのに、そこまで考えているということを知って、ついていくべきフロントマンだなと思いました」

初めての自伝的小説『祐介』が、高い評価を得たことで、状況は少しずつ好転していく。

「土日はフェスに出て、歌えなくてボロボロになって、平日に小説を書くという生活。その後、どうにか形になって本を出版したときに、音楽以外のメディアにも出られるようになって、世界が広がりましたね。音楽の世界でずっと躓いていて、嫌だったんですよ。離れたかった。でも、バンドをやめる勇気はなくて。そういうときに、文章を書くという場所が見つかったんです」

尾崎にとって、初めての小説『祐介』の担当編集者である篠原一朗さん(47)は言う。

「クリープハイプの曲を聴いて、まず『言葉がすごい天の邪鬼だな』と思ったんです。人に好意を伝えるのに『会いたくない』という言葉を使ったり。直接的な言葉を使わずにその気持ちを届けようというのが、すごく文学的だと感じました。こういう人が小説を書いたらどうなるんだろうと思い、小説を書いてみませんかと持ちかけました」

最初は知人の紹介で出会ったこともあり、いまだに飲みの場でプライベートな話もする関係が続いているそうだ。

「ほかの人が言うと悪口に聞こえてしまうことも、彼が言うと、そのちゃかされている人が魅力的に思えてきたりするんです。だから結局、悪口じゃないんですよね。その上で、好きな人には、『俺、あの人ほんと好きなんですよ』ということを衒いなく言える、すごく愛情深い人です。でもやっぱり天の邪鬼で、シャイでもある。よく彼に言うんです。『すごく真っすぐにひん曲がって育ったね』って(笑)」

小説を出版した後にリリースしたアルバムのセールスは前作を超えた。声の調子も、完治はしないものの、少しずつマシになっていった。ドラムの小泉も自分の演奏動画を何度も見て動きを正し、改善に向かった。

動員やセールスはじわじわと上向いていく。2016年以降の3年間で、『イト』や『栞』など、重要な曲も生まれた。

しかし、2020年、コロナ禍─。10周年のツアーはほとんどの公演を中止せざるを得なくなる。大量の「チケット払い戻し手数料」で事務所がつぶれてしまうかもしれない。そんな危機に直面したとき、あの曲が生まれた。

「コロナでライブが初めて延期になった日、その開演時刻に、『今頃ライブをやっているはずだったのに。せめて何かしよう』と思って作ったのが、『ナイトオンザプラネット』という曲です。『これまでとは違うものができた』という感触があった。それを松居大悟(映画監督)に送ってみたら、『いいね、これを映画にできないかな』という話になって」

後に主演・池松壮亮、伊藤沙莉、主題歌・クリープハイプで『ちょっと思い出しただけ』という映画が作られた。

そして、2021年1月、2作目の小説『母影』が、芥川賞の候補になる。

「コロナ禍の最初、何もできなかった間も、小説はずっと書いていました。芥川賞候補になれば、必ずバンドの名前も注目されると思っていた」 2022年より2年間、尾崎と共に読売新聞の読書委員を務めた新聞記者の鵜飼哲夫さん(65)は、尾崎を取材したときのことをこう振り返る。

「言葉にして伝えたいという熱い思いと、でも言葉にできることって限られてるよね、という醒めた視点。その両方を兼ね備えているのが印象的でした。

『母影』は子どもの語り口で書かれている小説。大人は言葉の数が増え、表現力があるように見えるけれど、実は言葉でイメージを押しつけたりもする。だからあえて言葉を多く知らない女の子の語り口にしたほうが、もう僕たちに見えなくなってしまったようなものが描けるんじゃないか、と」

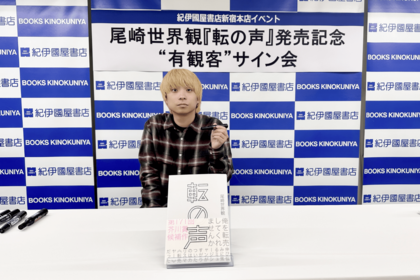

2024年には『転の声』で、2度目の芥川賞候補になった。受賞は叶わなかったが、卓抜したものの見方と鮮やかな文章で書評を書き上げるさまを見ていた鵜飼さんは「まだ40歳。可能性は、あるとしか思っていない」と話す。

読書委員会のとき、2人はよく隣に座っていたという。

「僕はお腹に穴をあける手術をして以来、力が入らなくて、ペットボトルのフタが開けられないんですよ。でも尾崎さんが、ギュッと開けてくれて。そのとき、『鵜飼さん、あともうちょっとで開いたのに、惜しかったですね』と励ましてくれる。気遣いの人ですね」

「できない」と背中合わせ

千葉・市川市文化会館でのライブ終演後、楽屋に戻った尾崎は、ハイボールの缶を片手に心境を語ってくれた。今回のツアーは、これまでのツアーとは違う感覚がある、と。

「来てくれたお客さんに本当に満足してもらえるというのは、どういうことなのかを、より考えるようになりました。前はもっと、時代の流れみたいなものに乗って自分たちがどこまで行けるか、そんなことを考えてしまっていたけれど、そういうのはもうないとわかった。それよりも、おカネを払ってライブ会場に来てもらえるということが、何よりすごいと思うので」

ようやく、10年前の全盛期以上に、良い状況を迎えた今─「正直、曲の作り手としては、もう満足している」と言う。それでも続けるのは「お客さんがいるから。お客さんだけは裏切れない」とも。

「ライブで演奏するときの理想があって、そこに対して歌詞が飛んだり、ピッチ(音程)が外れたり、声がかすれたり、ギターのコードを間違えたり、いろんなことがある。生で何かを表現するということは、『できない』ということと、常に背中合わせなので。ずっとそれと向き合っていく、ということですよね。小説『転の声』の最後に、《彼女が見たいものはプロがする価値ある失敗で、自分はステージ上でそれを見せ続けることのできる失敗のプロだった》という一文を書いたんですが、ほんとそうだなと思っています」

子どものころ、何もできなかった。大人になったら、音楽で成功したら、できるようになると思っていた。でも、違った。「できない」ということと、いつまでも向き合い続ける─そんな現実を今、尾崎は受け止めている。

「絶望している、とかじゃなくて。本当にうまく歌えても、デビューできない人だって山ほどいますよね。じゃあなぜ自分たちが求めてもらえるのか。それだけはしっかり考え続けたいです。クリープハイプのライブに来てくれる人たちには、幸せになってほしい。『ここを選ぶか!』と思うから」と、最後に尾崎は言った。

ベテランの域に達しているバンドとしては珍しく、いまだに10代や20代の新しいファンもライブに集まり続ける一因は、尾崎の、こういうところにあるのかもしれない。

ライブ会場の席で彼氏と2人、開演を待っていた高校生の女の子に、クリープハイプのどこが好きなんですか?と聞くと、こう答えてくれた。

「歌詞に隠されたメッセージがあって。何回も聴いて、わかるような。刺さる歌詞が多くて、救われますね。ほかのバンドとは全然違います。私にとって唯一無二なので!」

<取材・文/兵庫慎司>