日頃の生活習慣が原因で、健康診断で思わぬ結果が出ることも。薬を飲みさえすれば簡単に治るものとは限らない。

必要なのは根本的な体質改善

「根本的な体質改善を疎かにすると症状は悪化しかねません。日常の習慣を変えることが大切です」

そう話すのは、糖尿病専門医の矢野宏行先生だ。薬に頼らず生活習慣病を改善する方法を、矢野先生、そして内科医・宇佐見啓治先生、循環器専門医・杉岡充爾先生のお三方に伺う。

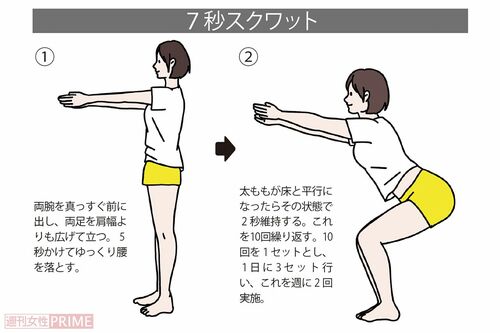

7秒スクワット

厚生労働省の2023年の調査によると、糖尿病で現在治療を受ける患者総数は552万人で増加傾向。高血糖を5年以上放置すると動脈硬化や腎不全、心筋梗塞など、ほかの病気にもつながるので、生活習慣病のなかでも特に身近なものといえるだろう。

そんな糖尿病には、気軽にできる運動こそ効果を発揮すると説くのは、宇佐見先生だ。

「糖尿病とは血液中のブドウ糖が異常に増えた状態のこと。主な原因はインスリンというホルモンの働きが悪くなり、身体のあらゆる組織の細胞がブドウ糖を取り込めなくなるのです。

糖尿病患者の95%を占める2型糖尿病を調べたところ、筋肉にブドウ糖を取り込む割合が、健康な人と比べて半分しかありませんでした。腹部臓器や脂肪細胞、脳などは健康な人と同じように取り込めているにもかかわらずです。

これは加齢や運動不足により筋肉量が落ちているからで、筋肉を効率よく使えれば血糖値のコントロールができるのです」(宇佐見先生、以下同)

筋肉を動かす燃料である筋グリコーゲンをエネルギー源として使い切れば、おのずと筋肉はブドウ糖を取り込めるようになる。この筋グリコーゲンを使うには、ウォーキングなどの有酸素運動よりも、筋力トレーニングなどの無酸素運動が効果的だという。

「大きな筋肉は筋グリコーゲンをたくさん蓄える速筋線維の割合が多いので、そこを鍛えるのが効果的。なかでもおすすめは“7秒スクワット”です。太ももの前側にある大腿四頭筋やお尻にある大臀筋、太ももの裏にあるハムストリングスなど大きな筋肉を一度に動かせます」

やり方は(1)両腕を真っすぐ前に出し、両足を肩幅よりも広げて立つ(2)5秒かけてゆっくり腰を落とす(3)太ももが床と平行になったら静止し、2秒間キープ(4)反動をつけずに立ち上がる、と、いたって簡単だ。

「一連の動作を10回繰り返して1セット。1日3セットを週2回行うだけで十分ですよ。呼吸を止めず、動作に反動をつけないことが大切で、1セットごとに30秒~1分ほど休みを入れましょう。足腰に自信のない方は、椅子の背もたれや手すりにつかまりながらでも構いません」

目的はあくまで筋グリコーゲンを使い切ることなので、ハードなトレーニングは必要ないという。

「私の研究では約85%が高血糖の改善に成功していますし、実践者は1~6か月で血糖値が標準値で安定するようになりました。なかには血糖値が406mg/dlから91mg/dlに、ヘモグロビンA1cの値が11.1%から5.4%に下がった方もいます」

上半身を動かすなら四つんばいになって“7秒プッシュアップ”を行うのもよい。これは(1)両手は肩幅より少し広く開き、両膝と両手を床につける(2)5秒かけてゆっくり肘を曲げる(3)胸が床につく直前で静止し、2秒間キープした後、(1)の姿勢に戻るのがやり方だ。

「スクワットと併用すると効果がアップします。これも10回で1セット、1日3セットを週2回行えば十分です。上半身の肩の筋肉である三角筋や大胸筋など大きな筋肉に刺激を与えられます。無酸素運動と聞くと血圧が上がってしまうと思う方もいますが、呼吸を止めないので心配いりません」

エアー・プルダウン

「健康のために良かれと思って激しい運動をすると、かえって血糖値を上げる可能性があります。例えば毎朝のジョギング。暁現象といって夜間にインスリン拮抗ホルモンの分泌が増加することで、明け方に血糖値が上昇する作用があるんです。

目覚めると血糖値はさらに上昇するので、この状態でジョギングを行うと身体に負荷がかかりますし、脱水により血糖値が上がるリスクまであります。実際、50代の患者さんが毎朝30分ジョギングをしたところ、血糖値が50mg/dl以上上がってしまいました」(矢野先生、以下同)

そこでおすすめしたいのが、エアー・プルダウンだ。やり方は(1)椅子に腰かけた状態で肘を曲げ、手のひらを両耳の横に置く(2)両腕をY字のように左右に大きく広げるだけ。タオルを使って行うのも効果的だ。

「1セットは10回で、3セット行うのがよいでしょう。この運動は上半身の大きな筋肉である広背筋を鍛えることができ、血糖値を改善できます。さらに肩甲骨の間にあり、脂肪を燃焼し熱を産生する褐色脂肪細胞を刺激することで、ダイエット効果も期待できます。体重増加により悪化するコレステロール値のコントロールにもよいでしょう」

食後15分以内に15分間のウォーキング

かつては食後すぐ動き回ると消化に悪いという定説があったが、むしろそれはよいことだという。

「毎食後15分以内に15分間ウォーキングしたグループは、60日後にヘモグロビンA1cの値が1%近く下がったという報告があります。ただし食後30分以上たってから運動をしても、意味がないことがわかっています。

さらに朝食前の空腹時に45分間ウォーキングしたグループもヘモグロビンA1cの値は改善しなかったのです。食後すぐに身体を動かすことで、糖が効果的にエネルギー源として使われ、血糖値の急上昇が抑えられます。

糖尿病にとっては消化、つまり食後の糖の吸収はむしろ抑えたほうが良いのです。また洗い物や掃除などの家事によって、NEATといわれる非運動性熱産生が増えるので、糖尿病改善に効果的ということもわかっています。食後すぐに家事を行うのもよいでしょう」

生活習慣病改善にも活躍のブロッコリー

生活習慣病改善のために、糖質を控えた食事をとることがよいのは知られている。逆に、積極的にとるべき食材はというと……。

「ブロッコリーは血管に良い食べ物としておすすめです。抗酸化作用の高いビタミンA・C・Eを豊富に含み、特にEは血管拡張効果もあります。またスルフォラファンやケルセチンなどポリフェノールを多く含み、これにも抗酸化作用があるんです。

動脈硬化などは身体の酸化が関係しているといわれるので、抗酸化物質を多く含む食材をとることは、生活習慣病の改善におすすめです。

鉄や亜鉛などのミネラルも含有していて、血管を強くしたり、毛細血管の血流をよくする働きもあるんですよ。野菜のなかでも糖質と脂質が少なく、タンパク質が多いという点でもバランスが優れています」(杉岡先生)

ブロッコリーの、スルフォラファンが大量に含まれる点に注目したいというのは矢野先生。

「血糖値を下げるホルモンであるインスリンが効きにくくなる“インスリン抵抗性”を改善する効果があるだけでなく、腸内環境を整え、悪玉菌が放出するLPSという毒素を減らしてくれるんです。

このLPSが増えると肝臓や脂肪で炎症が起き、肥満や糖尿病を悪化させるといわれています。さらにスルフォラファンは糖尿病を悪化させる原因となるセレノプロテインPという物質を減らすこともわかっています。

体内に取り込まれた化学物質の解毒や抗酸化作用が高いので、血糖値を下げるだけでなく、がん予防にもなります。脂肪燃焼効果もあるので、肥満の改善にもつながるかもしれません」(矢野先生)

ダークチョコレートで酸化を予防

「抗酸化作用の高いポリフェノールが含まれ、身体に悪さをする活性酸素・フリーラジカルを撃退し、身体が酸化することを防いでくれるので、動脈硬化予防につながります。

コレステロールや中性脂肪などの脂質が活性酸素によって酸化された物質・過酸化脂質の割合を減らしてくれたり、血圧を下げる効果もわかっています。

またチョコレートを食べた人のほうが食べなかった人に比べ心臓病の罹患(りかん)率が低かったという研究も存在します。脳内神経を活性化するネットワークBDNFという物質を増やしてくれるので、脳にもいいんですよ」(杉岡先生)

「カカオ70%以上のものを選ぶとよいでしょう。カカオに含まれるポリフェノールはインスリンの分泌を増やす作用があります」(矢野先生)

りんご酢を1日大さじ2杯

「まず血糖値を改善する効果があります。パンだけを食べるより、りんご酢とパンを一緒にとると血糖値が31%改善し、インスリン抵抗性を34%改善したというデータがあります。

ほかにも悪玉コレステロールや中性脂肪、血圧の値が下がったという結果にも注目です。脂肪燃焼効果があるので内臓脂肪がたまりにくくなり、ダイエット効果も期待できます。実際に1日大さじ2杯を12週間摂取した結果、1.8kg減量できたという報告もあるんですよ。

さらに殺菌効果があるので、悪玉菌と善玉菌のバランスが整い、腸内環境にもよい影響があるでしょう。ただし酵母などがしっかり残る、無ろ過のりんご酢を選ぶことが必須ですね」(杉岡先生)

「患者さんに食前に大さじ1杯のりんご酢を水や炭酸水で薄めて1か月間飲んでもらったところ、糖の吸収が抑えられ、食後の血糖上昇が穏やかになりました」(矢野先生)

ルイボスティーを1日2~3杯程度

「アフリカでは不老長寿のお茶といわれ、特に血圧を下げたり動脈硬化を予防する働きがあると知られています。血管に炎症や酸化が起こると血流が悪くなり、動脈硬化を引き起こしますが、これに対抗する抗酸化作用のあるケルセチンが多く含まれているので、血流がよくなります。

またコラーゲンを生成するルチンという物質もあり、血流の改善や血管の強化、毛細血管の拡張を助けます。さらにナトリウムを尿として排出してくれるカリウムも含まれているので、血圧が下がっていきます。身体の不要な水分も排出されるので、むくみにもいいですね。マグネシウムによって便秘の改善も期待できます」(杉岡先生)

「アスパラチンが身体の活性酸素を除去し、その結果糖尿病の発症が抑制されます。またクロロゲン酸が肝臓での糖新生を抑制する効果があり、血糖値が安定します。ノンカフェインなので就寝前に飲むのもよいでしょう」(矢野先生)

高尿酸値にはカフェオレ

尿酸値が高い原因は脂ものやアルコールの過剰摂取、運動不足が原因といわれるが、尿酸値対策には、乳製品とコーヒー、そしてビタミンCの摂取を心がけたい。

特に乳製品にはカゼインやラクトアルブミンというタンパク質が含まれ、これらが尿酸の排泄によいという。牛乳はプリン体も低いので、高尿酸血症のリスクも減る。

「身体にたまった尿酸を尿として排泄するためには、身体をアルカリ性にする必要があります。乳製品は尿をアルカリ化してくれる作用があるので、尿酸が尿として排出されるんです。そしてコーヒーには尿酸値を下げるポリフェノールが含まれているので、カフェオレを飲めば一石二鳥です。

ただし糖分は入れないようにしましょう。ほかにもビタミンCを1日200mg~2000mgとると尿酸値が下がったというデータもあります。中央値は500mgですので、カフェオレに加えてビタミンCもそのくらい摂取するのがよいでしょう」(杉岡先生)

腹式呼吸を取り入れたマインドフルネス

「糖尿病にかかわらず、さまざまな病気はストレスが原因だとよくいわれます」と話すのは矢野先生だ。

人間はストレスを感じるとコルチゾールやアドレナリンといったホルモンを分泌。すると脂肪や筋肉などを分解して肝臓で糖新生が起こるため、血糖値がさらに上昇するのだ。

「仕事などでストレスを感じると、身体が疲れやすくなったり過食に走る患者さんは多く、結果的に生活習慣病が悪化してしまいます。

うつ病の高齢女性は、2型糖尿病やインスリン抵抗性の頻度が2倍に上昇するというデータがありますし、カナダの女性を9年間追跡調査したところ、仕事のストレスが多い人は、そうでない人と比べて糖尿病を発症するリスクが2倍になることもわかっています。生活習慣病を意識するうえでストレスをためないことは、食事や運動と同じくらい重要です」(矢野先生、以下同)

マインドフルネスとは瞑想(めいそう)の一種で、現在起こっている状態に意識を向ける心理的なプロセスのこと。一見すると生活習慣病とは関連がなさそうだが、そうではないという。

「マインドフルネスを行ったところ、ヘモグロビンA1cの値と空腹時の血糖値が低下したことがわかっています。血圧の低下や血中コレステロール、免疫力の改善なども期待できると検証されているところなんですよ。これを日常生活に取り入れるなら、手軽に行えてストレスがかからない腹式呼吸を用いたマインドフルネスがよいでしょう」

腹式呼吸のやり方は(1)背筋を伸ばして鼻から息を吸い込み、へそから指3~4本分下にある丹田(たんでん)のツボを意識し、そこに空気をため込むイメージで腹部を膨らませる(2)口からゆっくり息を吐き出し、身体の中にあるものをすべて出し切るイメージで腹部をへこませる。

「このとき、吸う時間の倍の長さをかけて息を吐くのがポイントです。1セット5回として1日1セットから始め、慣れてきたら1セットを10回にして3セット行ってください。マインドフルネスはリラックスできる環境であぐらになり、意識を呼吸に集中させましょう。

そのうえで鼻呼吸や先ほどの腹式呼吸を、ゆっくりと1分間繰り返すことを1~2か月続けてみてください。慣れてきたら時間を5分間、10分間と徐々に伸ばしていきましょう。鼻呼吸の場合は鼻から吸って鼻から出すのが基本ですが、口から息を吐いても問題ありません」

通常の瞑想では、「呼吸」に集中するが、「歩行」に集中する歩行瞑想もよいという。

「歩行瞑想とは、歩きながら行う瞑想のことです。足の裏が地面を離れ、再び地面につくまでの足の感覚に集中します。そのほか、音に集中するという瞑想も。音は音楽、生活音のどちらでもよいです。耳から聞こえてくるものに絶えず集中するという方法です」

身体と心を整え、なるべく薬に頼らない生活を目指そう。

教えてくれたのは……

杉岡充爾先生●すぎおかクリニック院長。医学博士、日本内科学会認定内科医、日本循環器学会循環器専門医。専門は循環器内科。登録者数14万人以上のYouTubeチャンネル「ドクターすぎおかのスーパー健康サポートTV @ すぎおかクリニック千葉県船橋市」で健康について発信する。

宇佐見啓治先生●うさみ内科院長。日本糖尿病学会所属。日本内科学会認定医。福島赤十字病院勤務などを経て、うさみ内科を開設。専門分野は内科全般、糖尿病・高血圧・脂質異常症・肥満などの生活習慣病治療。約30年前から糖尿病の運動療法に筋力トレーニングを取り入れ、普及活動に励んでいる。

矢野宏行先生●やのメディカルクリニック勝どき院長。医学博士。糖尿病専門医。2006年に日本医科大学卒業後、同大学附属病院に勤務。その後、国立国際医療研究センター研究所の糖尿病研究センターで研究に従事。YouTubeチャンネル「Dr.ゆきなり【~糖尿病克服への道~】」も好評。

取材・文/植田沙羅