「ニュースを見たときは、ぞっとしました。今思えば、雰囲気は暗いし、ベテラン看護師の態度がとにかく横柄でいつも命令口調。あからさまに面倒くさそうに対応するので、何か質問すると怒られそうで……。相談を躊躇(ためら)う感じでしたね」

界面活性剤が混入され、男性患者2人が中毒死した横浜市神奈川区の大口病院。ここに80代の母親を入院させていた八坂庄司さん(50代=仮名)が病院の印象を振り返る。事件を知り、“やっぱりな”という気持ちとともに、恐怖心がこみ上げたという。

犯人特定の捜査が難航するなか、大口病院は11月18日、管理体制について改善報告書を提出した。

〈警備員を事件前の1人から4人に増員〉〈防犯カメラは4台から8台に増設〉〈殺害に使われた消毒液『ヂアミトール』は無色透明だったが、院内の消毒液は着色のものに変更し、施錠管理する〉

報告を受けた横浜市医療安全課は「できる範囲で精いっぱいやっている」と一定の評価を下している。

一方、「大口病院の管理体制が特別にずさんだったわけではない」と指摘するのは医療ジャーナリストの田辺功さん。

「これは事故ではなく、明らかに殺意のある、許されない犯罪です。しかし薬品の管理体制について言えば、どこの病院も似たようなもの。現場はとにかく忙しい。建前でルールを作っても、ルーズになりがちです。厳密に管理する病院も確かにありますが、それはモルヒネなどの有毒な薬品を扱う場合。一般病棟で、しかも消毒液となれば施錠までして特別に管理したりするほうが珍しいですよ」

年間1万件近くの医療事故が

事件ではないが、意図せぬ消毒液の混入で死亡事故となったケースは過去にもあった。

1999年、東京都立広尾病院で当時50代の女性患者に、左中指の関節を包む滑膜の切除手術を実施。術後の経過は良好だったが、翌日、看護師Aが血液凝固防止のための生理食塩水を注射器に注入する際、誤って別の患者の消毒液を注入。のちに看護師Bも注射器内の薬液を確認しないまま、患者に消毒液を点滴した。患者の容体は急変。心配停止となり、死亡している。

「専門的な事象を扱う医療の現場では医師、看護師、薬剤師、それぞれに過度な期待が寄せられます。でも彼らも同じ人間である以上、日々一定のミスが起こること、それが大きな事故につながることもあると患者側も知っておく必要があります」(前出・田辺さん)

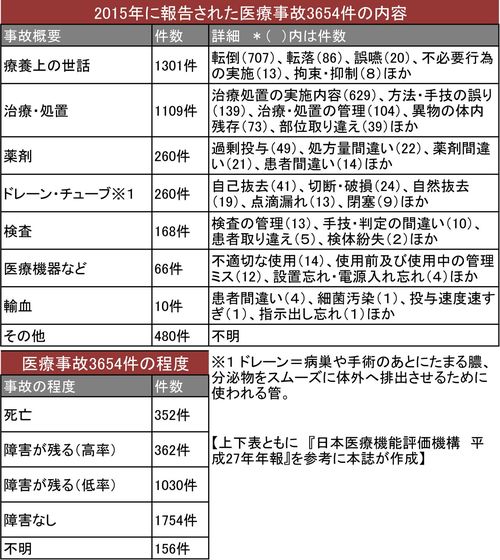

公益財団法人『日本医療機能評価機構』によれば、'15年に報告された医療事故は、3654件。全国約8500の医療機関のうち、報告義務対象は280機関とされ、実際は1万件近くにのぼることが予想される。報告された事故の中には、患者に障害が残らずに終わるものもあれば、無念の死を招いたものもある。

もっとも多い薬剤のうっかりミス

薬剤に関する事故は昨年1年間で260件。「確認を怠った」「連携ができていなかった」など医療スタッフの行動が原因で起こる“うっかりミス”が目立つ。

なぜ間違いが起こるのか。

「似たような外見(容器)の薬、似た名前の薬がたくさんあることも原因のひとつです。今はジェネリック医薬品も出て、名前はどんどん複雑化しています。

例えば、血流を改善する『プリンク』と胃腸薬の『プリンペラン』。それから、乳がん治療の抗がん剤『ノルバデックス』と血圧を下げる『ノルバスク』。これらは医師が“プリン”“ノルバ”で3文字検索をかけて取り違えたり、看護師に伝える際に聞き間違えたりする事例があり両薬とも改名することが決まりました」(『日本医療機能評価機構』理事・後信さん)

そのほか、高血圧治療薬の『アルマール』と糖尿病治療薬『アマリール』でも事故が多発。糖尿病患者に対し、誤って『アルマール』を処方し続け、症状の改善がみられないために量を増やしていった結果、死亡した事例が報告されている。

薬の分量を取り違えるケースも今年9月に起きたばかりだ。

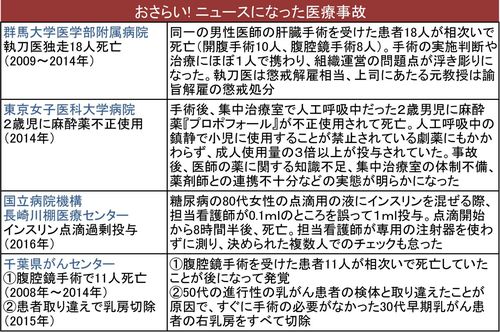

国立病院機構『長崎川棚医療センター』で糖尿病の入院患者に医師が指示した量の10倍のインスリンが投与され患者が死亡。看護師が専用の注射器を使わずに測ったことが原因だった。

危ない病院の見分け方

前出の田辺さんは、危険な病院の傾向をこう話す。

「普段から医療器具が整理して置かれていない病院はリスクが高い。単純なことに思えますが、大事なポイントです。薬や器具が出しっぱなしだったり決めた場所にあるべきものが担当者や日によっては別のところに置かれていたり。少し注意して病院を見渡せば、その差に気づけるでしょう」

スタッフの数によっても医療の質は変わるという。

「人手が足りないことで現場が忙しくなれば、イライラもします。そんな状況下でミスは起きる。特に日本の病院は医者の患者対応が3〜4分であるのに、看護師の対応時間のほうが長い。

施設の規模にもよりますが、看護師がめったに顔を見せない病院は避けたほうがいい。医者の何倍も数がいる看護師の働きぶりは病院選びの目安になります。テキパキと丁寧でニコニコと笑顔の余裕が感じられるか見極めてください」

大学病院ならではの事故

第1外科、第2外科に分かれ、同じ診療分野を扱う2つの科が互いにライバル関係にある─ドラマ『白い巨塔』で描かれたような旧態依然の体制が悲劇を招いた事故を覚えているだろうか。

田辺さんが当時の騒動を振り返る。

「'09年から'14年の間に、群馬大学病院第2外科に所属する男性医師Aが担当した肝臓手術で18人(開腹手術10人、腹腔鏡手術8人)が亡くなった。報告書を見れば担当医の手術が下手だったことは明らか。しかし肝臓周辺の手術ができるのは第2外科でAだけだった。複数の医師が手術をする第1外科との競争意識もあったのか、適切な対応が取られないまま被害が続いた」

信じがたいことに、医療事故をチェックする安全管理部門に報告された死亡例は18件中1件のみ。別の医師が「危険なので中止させたほうが」という進言をしたが、A医師の上司にあたる教授は死亡例を知りながら、手術を止めなかった。

さらに、この教授は難易度の高い“腹腔鏡手術”に関しては未経験だったという事実も明らかになった。

東海大学医学部非常勤講師を務める北條元治先生が、大学病院ならではの事情をこう明かす。

「基本的に手術を行う場合は、手術方法や治療方針を決めるカンファレンスの中でいろんな意見を取り入れながら判断します。ただ、細分化されている大学病院では、群馬大学のケースのように上司が専門外の分野まで受け持つことがある。

すると上司は、“こいつはよく勉強していて信頼できる”など人間的な部分で部下を判断せざるをえない。上司であっても得意分野に長(た)けた医師には異議を差し込みづらくなるんです」

“医師の暴走”を許さないスタッフの力が必要

'14年、東京女子医大病院では脳腫瘍の女性に対し、通常の16倍のてんかん薬を投与。院外薬局から「量が正しいのか」と問い合わせがあったが、担当医が自己判断を貫いていた。

『湘南鎌倉総合病院』の副医院長・小林修三先生は憤りを交えて2つの事例の共通点を次のように指摘する。

「本来なら、倫理委員会で手術の停止勧告がなされて当然なのに、死亡例を隠蔽したまま手術が行われたり、薬の処方量を見直さないまま照会が無視されたり、どちらも医師の独断専行的な名誉欲を誰も止められない体制だったことが原因。当事者はもちろん、病院全体で大きな問題を抱えていたことは明らかです」

つまり、“横柄な医師の暴走が目立つかどうか”も、病院選びの指標のひとつ。

「うちの病院でも、3回もしつこく薬剤師が間違いを指摘して、ようやく医師が聞き入れたケースが過去にありました。1回目は“うるさい”2回目は“さっき言ったとおりだ”、3回目で初めて“ん〜……”と耳を貸す。薬剤師や看護師の忠告を受け入れる医師の器量、もしくはひとりの医師の独断を許さない周辺スタッフの力が、安全な病院づくりには欠かせません」

都内の総合病院に勤める看護師も、“医師の性格に問題があっても、上がしっかりしていれば事故は防げる”と言い切る。

「看護師や薬剤師の指摘を“うん”とか“すん”とか生返事で対応する医師はいます。腹が立ちますが、そんなときは医局長にチクって指示を出してもらいます。それで必ず見直しがされる」

高学歴の有名ブランドに左右されて「大学病院だから安心」と選びがちだが、それは大きな間違いだと、田辺さんは強調する。

「一般的な病気は地域の中核病院で診てもらったほうがいいでしょう。大学病院で尊重されるのは研究に役立つ珍しい病気にかかった患者です。研究することが彼らにとっての大きな役割ですから」

思い込みでとんでもない事故が起きている

治療・処置に関する事故では、患者の取り違えや手術部位を左右で間違えるなどのケースも含まれる。

昨年末、千葉県がんセンターでは早期乳がんのAさん(30代)と、進行性乳がんのBさん(50代)の検体を取り違えた。結果、すぐに手術する必要はなかったAさんの右乳房をすべて切除するミスを起こしている。

「心臓の悪い患者と、肺の悪い患者を取り違える事故も過去にはありました。手術部位の左右間違いは、足、頭部、目などさまざま。レントゲン写真を裏返しに見たり、手術前のマーキングを忘れることが原因で“おかしいな”と思いながら手術してしまう。思い込みでとんでもない事故が起きています」(前出・田辺さん)

体内に置き土産……そんなマヌケな事例もある。

「手術後、ガーゼや医療器具の金属片、チューブ類、出血を抑えるために血管をつまんでいたクリップなどの異物を体内に取り残してしまう事故は毎年必ず報告を受けます。長期間気づかれなければ、炎症を起こして腫れあがるなどの障害が残る場合もあります」(前出・後信さん)

和歌山県有田市立病院では、左大腿骨を骨折した女性患者(40代)の体内に5年、済生会今治病院と愛媛大病院では、太ももの手術を受けた男性患者(40代)の体内になんと20年以上、ガーゼが取り残されたままだった。

「手術前、手術中、手術後にガーゼの枚数を数える病院も増えてきました。でも、スタッフの“枚数が合わない”との指摘を無視して医師が傷口をふさぎ、後でやっぱり体内に残っていた、といったこともまだあります。緊張感と集中力が求められる手術では医師もヘトヘト。ガーゼの枚数にまで気がまわらない精神状態であることが多い」(前出・後信さん)

チーム医療で“想定外のリスク”を減らす努力

過酷な職場環境でひとりの医師の限界を支えるのが、看護師や薬剤師など多くのスタッフのチーム力だ。この“チーム医療”を徹底する病院では日々、想定外のリスクをつぶしていく努力がなされている。

民間の総合病院に勤務する看護師が、こんな事例を教えてくれた。

「つい先日、リハビリ担当者と状態が安定している患者が2人でお風呂場に行ったら、血圧が上がりすぎて心停止したんです。偶然ほかの看護師が通りかかったので一大事は免れましたが、患者の予期せぬ容体急変で、死亡事故になったかもしれない。

すぐにスタッフ全員が集められて安全対策会議を開き、“風呂場にナースコールを設置すること”“スタッフ全員がケータイを必ず持ち歩くこと”が新しいルールになりました」

医師に全幅の信頼を置き命を預けるしかない患者にとって、病院での事故は受け入れがたいが、医療現場では事故が日常茶飯事であることもまた現実──。

名医ひとりの力量以上に病院全体で事故を防ぐ体制ができているか。そこに目を配ることが身を守るための一助となりそうだ。